link - ① >> ➁ >> ③ >> ④ >> ⑤ >> ⑥ >> ⑦

背景と目的

深化の最後はどんなものだろうか?

思い浮かぶものは2つある。

"アート"と"名づけえぬ質"である。

"アート(art)"は、不安定を含んだ安定しているもの。

"名づけえぬ質(Quality without a name)"は、安定しているようで不安定なもの。

デザイン(意匠)が向かう方向はこちらだろう。

個人的な印象は、太極図に似ている。

"アート=陽中の陰"、"名づけ得ぬ質=陰中の陽"。

パターン・ランゲージの生まれた背景を踏まえて、その先を模索する。

今回、アートについては言及しない。アートを言葉で語らない方がよいだろう。

1. "名づけえぬ質(Quality without a name)"

"名づけえぬ質"は、パタン・ランゲージの著者クリストファー・アレグザンダーが名づけた質感を指す言葉である。

日本のパターン・ランゲージの第一人者 井庭崇は、"名づけえぬ質"の扱い方を2つを示している。

私たちはこの質感を感じ取ることはできるが、それがどのようなものかを

厳密に定義することはきわめて難しい。

「いきいきとした」(alive)、「全体的な」(whole)、「心地よい」(comfortable)、「自由な」(free)、「精密な」(exact)、「無我の」(egoless)、「時間を超越した」(eternal)という言葉は、この質が持つ側面を説明する言葉ではあるが、どの言葉をとっても、その質の一つの側面しか説明していない。

「パターン・ランゲージ 創造的な未来をつくるための言語」P10

アレグザンダーが目指した質が言語化不可能であるとして「名づけ得ぬ質」と呼んだことに通じるし、僕らがパターン・ランゲージをつくり実践知に対して言語を当てることは、「実践知を記述する」ことではなく、あくまでも、直接は表現できない実践知を指し示す言葉をもつことで意識して実践することができるきっかけをつくり、「巡回」するためである、という僕の感覚に通じる。

井庭崇のConcept Walk:「名づけ得ぬ質」と「巡回」と沈黙:『仏教が好き!』を読んで

”名づけえぬ質”の本質は、仏教的な思想様式なのだ。

仏陀が特定の問いに答えを避けたことを"無記"として残っている。

アレグザンダーは、”名づけえぬ質”に近づこうと"パターン・ランゲージ"を発明した。

"パターン・ランゲージ"は、文字と絵による"出来事の認識"と"出来事の感じ"を示したものだった。

【バイアスを考える③】動詞と動態で示したOS2 心-自然言語の"心の動き"である。

2. アレグザンダーのデザインとその倫理観

2.1. デザインの目的

アレグザンダーは、デザインの目的を明確に記している。

すべての建築の目的、その幾何学的構成の目的とは、

生き生きとした場所をもたらすことである。

建築の中心的な課題は、人が生きるに値する暮らしを送れるように、

生き生きとした心地よさ、深い満足~時には刺激~を維持し、

促進するような構造を創造することである。

このような目的が忘れらえたとき、語るに足る建築などまったく存在しない。

「クリストファー・アレグザンダーの思考の軌跡」P11

また、すべてのデザインに共通する最も確実なことをこう表現している。

デザインの究極的な目標は形だ

「クリストファー・アレグザンダーの思考の軌跡」P16

そして、デザイナーの出番をこのように表現している。

デザイナーが扱うべき状況とはどういうものだろうか? (中略)

二つ以上の傾向が衝突している状況を、アレグザンダーは「コンフリクト」と呼んだ。

そして、デザインが必要とされるのは、このようなコンフリクトが生じており、

それをユーザー単独では解消できないようなときだ。

「クリストファー・アレグザンダーの思考の軌跡」P106

任天堂の宮本茂も同じことを言っている。

「アイデアというのは複数の問題を一気に解決するものである」

ほぼ日:肩ごしの視線

この二つの言葉が僕の記憶(阿頼耶識)にあり、

デザインは"陰(地)の中で踏ん張っている陽の状態"と認識している。

良いデザインを作るのは難しく、壊すのは簡単なのだ。

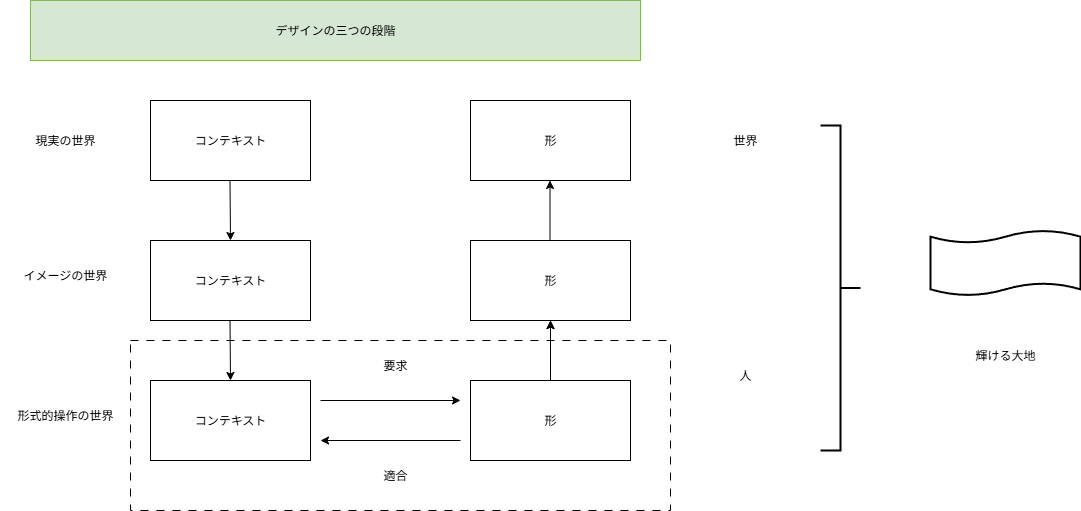

2.2. デザインの三つの段階

上記図は、U理論ととても似ている。

パターン・ランゲージの限界

パターン・ランゲージは結局のところうまくいかなかった。

それはなぜかと考えたアレグザンダーは、この図式そのもの、このようにコンテクストと形を分け、

人の持つイメージとリアルな世界を分けて考えていること自体に問題があるではないかと思った。

(中略)

そして最終的には、人(自己)と世界(宇宙)は互いに溶け出し、輝ける大地において人と世界は一体となり、そこに究極の「調和」がもたらされる。

ここにおいて「図式」は最終的に捨て去られたのである。

「クリストファー・アレグザンダーの思考の軌跡」P190

混沌な自然界(陰)において、一度のデザイン行為には限界がある。

中庸のように動的な均衡化を行うことでしか"陰中の陽"は保てない。

3. "パターン・ランゲージ"とその要素

3.1. パターン・ランゲージの特徴

パターン・ランゲージは、前出の"名づけえぬ質"を抽象化し、

因数分解や要素分解をしたものになる。

分解した"暗黙知"に名前とラフな絵にすることによって、

現在うまくいっている事例をパターンとして切り出す。

こうして"形式知"になった。

文章が主となる古典(論語など)との大きな違いは、"形式知"の形式にある。

パターンの名とラフな絵だろう。

アレグザンダーが生み出したパターンは、253種ある。

図による状況を表す手法で似たもの

過去の似たようなものに、"易(易経)"と"タロット"がある。

下記は、Copilotさんに整理いただいた表である。

| 📘 項目 | 易経 | タロットカード |

|---|---|---|

| 🌐 全体構成 | 六十四卦(64卦) | 78枚(大アルカナ22枚+小アルカナ56枚) |

| 🔣 パターン数 | 64の卦象(+爻辞で384爻) | 78の象徴(各カードが1つの象徴的テーマを持つ) |

| 🧭 象徴の構造 | 陰陽・五行・八卦の組合せによる動的構造 | アルカナ分類とスート構造による象徴体系 |

| 🌀 パターンの変化性 | 爻による各卦の変容(6段階×64卦) | カードの正位置/逆位置による多義的解釈 |

| 🏛 哲学的背景 | 中庸・変化・天人合一 | 内省・物語・象徴的旅路 |

| 🔗 活用のモード | 卦による視座の組み替えと運命把握 | カードによる状況理解と自己探究 |

| 💬 象徴の言語化 | 卦辞・爻辞・十翼により詩的哲理が示される | 絵柄とキーワードが直感と物語性で語る |

象徴の言語化の項を見てほしい。

そこには、深化のステップの真ん中にあたる、

➁構造の揺さぶり&③視座の組み換えに含まれる内容が提示されている。

これらは、今置かれている状況を図、絵にすることによって、

発想を広げ、連想を期待する思考ツールと言える。

易は変化、タロットは出来事が特徴だろうか。

パターン・ランゲージの要素を見た後に、易、タロットとの比較をしてみる。

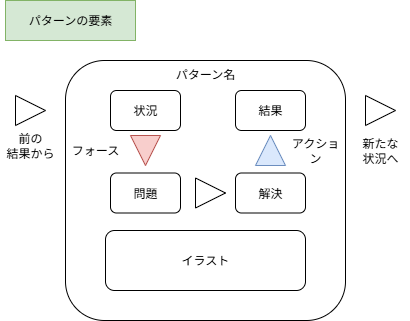

3.2. "パターン・ランゲージ"の要素

各要素と要素ごとの関連を示す。

| 🧩 要素名 | 内容の役割 | 記述のヒント・例 |

|---|---|---|

| Name パターン名 |

象徴的で覚えやすい名称 | 例:「根っこの対話」「見晴らしの一言」 |

| Context 状況 |

パターンが登場する場面・背景 | 例:議論が始まる前、初対面の場など |

| Problem 問題 |

典型的に発生する課題や葛藤 | 例:相手の考えが分からず、対話がかみ合わない |

| Solution 解決 |

課題への対処法・ヒント | 例:「まず、共通の問いを設定する」 |

| Consequence 結果 |

解決策によって生じる効果 | 例:関係性が深まり、議論が活性化する |

| meaning パターン名の意味 |

名称の由来や象徴性 | 例:「根っこ」は本質への問いかけを象徴 |

| Illustration イラスト |

図やスケッチなど視覚的補足 | 例:関係性を示す矢印図、ステップ図など(必要に応じて挿入) |

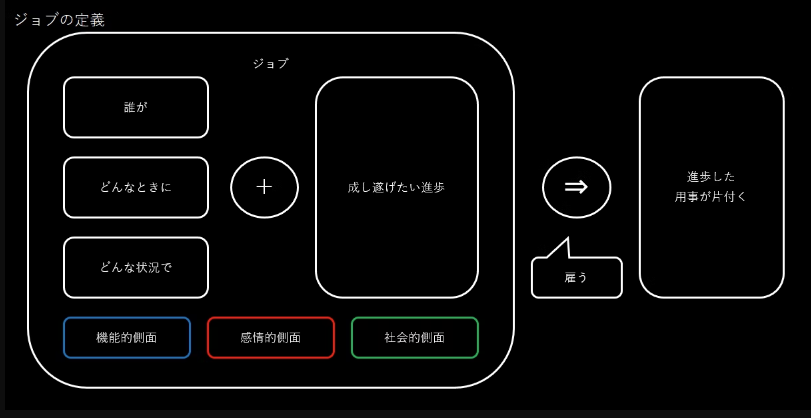

昔の投稿のジョブ理論で示した図に似ている。

図:ジョブ理論の定義

やはり、パターン・ランゲージにある特徴は、

"名づけ"による出来事の言語化と"イラスト"による非言語化だろう。

ジョブ理論は主に「進歩」に主眼を置いた、一神教的な思考様式である。

ジョブ理論を考案したクレイトン・クリステンセンは、アメリカの経営学者だ。

(補足:とても尊敬しています)

パターン・ランゲージが目指すものは、「進歩」にはなく「調和」にある。

易、タロットとの比較

使われ方が、大きく違う。

易、タロットは、はじまりが受動的な思考ツールであり、

パターン・ランゲージは、はじまりが中動的な思考ツールである。

置かれている状況をつかまえることで当てはめるパターンを見つける。

また、"名づけ"機能の有無が大きく違うだろう。

種類が増えることにより、整理と統合という工程が必要になるが、

多様性を認める時代にあう思考ツールと言える。

3.3. "パターン"の組み合わせと見えてくるもの

置かれている状況を"パターン・ランゲージ"のパターンに一つ一つ切り取り、配置するとする。

そうすると、繋がりと重なりが現れる。

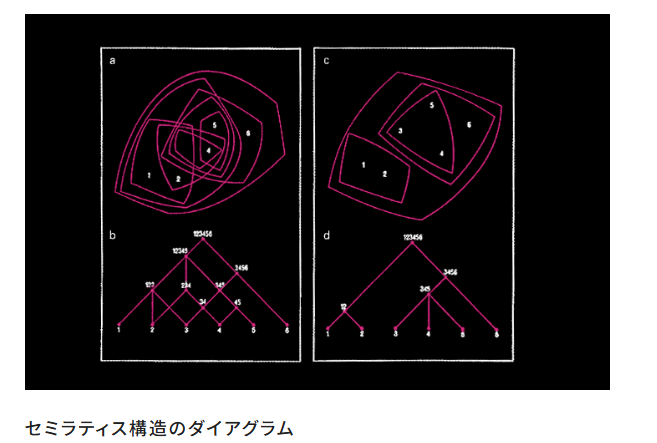

これを、アレグザンダーはセミラティス構造(semi-lattice)で示した。

(ラティス:lattice=格子)

下記図は松岡正剛の千夜千冊:1555夜より

左図を見てほしい。

"1"の位置にいた人が移動したとする。そうすると状況が変わる。

置かれている"パターンの重なりが変わる”ことで、質感が変わるのである。

家の中から庭にでるようなイメージだ。

それの良さを一つ一つ丁寧にパターンに起こしたのが、"パターン・ランゲージ"の本質である。

和音が"音の重なり"で成立するように、

"名づけえぬ質"も"パターンの重なり"で成立している。

年を重ねた酒が深みを増すように、"質"も深みを増す。

"名づけえぬ質"とは、"パターンの重なり"と"流れた月日"が生み出す奇跡なのだろう。

4. "パターン・ランゲージ"の先

4.1 デザインパターン

ソフトウェア業界で有名な"デザイン・パターン"。

書籍『オブジェクト指向における再利用のためのデザインパターン』において、GoF (Gang of Four) と呼ばれる4人の共著者は、デザインパターンという用語を初めてソフトウェア開発に導入した。

コンピュータのプログラミングで、素人と達人の間では驚くほどの生産性の差があり、その差はかなりの部分が経験の違いからきている。達人は、さまざまな難局を、何度も何度も耐え忍んで乗り切ってきている。そのような達人たちが同じ問題に取り組んだ場合、典型的にはみな同じパターンの解決策に辿り着く。これがデザインパターンである (GoF)。

wiki:デザインパターン

ソフトウェアにおけるデザインパターンのユーザーは、ソフトウェア開発者である。

プログラミングにおける典型的な問題とその解決策をパターンとした。

パターンのカテゴリとパターン数(23)

生成に関するパターン(5)

構造に関するパターン(7)

振る舞いに関するパターン(11)

詳細は、デザインパターン・カタログをご覧いただきたい。とても分かりやすい。(Interpreterが含まれていないがほぼ網羅されている)

4.2 パターン・ランゲージ 3.0

井庭崇は、10plus1というサイトで"パターン・ランゲージ"の可能性をこう言っている。

結論を先取りしていうならば、パターン・ランゲージは、社会と思考における自生的秩序の形成を支援する《言語メディア》であると同時に、創造における自生的秩序を形成を支援する《発見メディア》でもある。

10plus1:自生的秩序の形成のための《メディア》デザイン

パターン・ランゲージもデザインパターンも最適解にちかいものをパターンとして提示した。これが、”言語メディア”としての用法になる。

既存のパターンをトリガーとした創造の行為をサポートする"発見メディア"としたのが、"パターン・ランゲージ3.0"である。

より中動態的な出来事への関与になる。

井庭崇は、オートポイエーシスのシステム理論と"発見メディア"としての接続を示した。

オートポイエーシス(autopoiesis)とは、自分自身を生み出すという意味であり、オートポイエティックなシステムとは、自分自身を形成し続けるシステムである。

オートポイエーシスの考え方が、システム理論において革新的だったのは、瞬間的な「出来事」を要素と捉えるという発想の転換にある。(中略)

要素の生成・連鎖によって、システムの境界が定まり、そのシステムを前提として要素が構成される。この円環的な機構をオートポイエティック・システムと呼ぶのである。

10plus1:自生的秩序の形成のための《メディア》デザイン

要素は、システム境界の外(環境)への「外部参照の選択」と、システム自身への「内部参照の選択」、そして、その「二重性の結合の選択」という3つの選択がすべて生じたときに創発する。

10plus1:自生的秩序の形成のための《メディア》デザイン

深化のパターンで示した"同化と調節"の仕組みにとても良く似ている。

ここで"制御の難易度"でのa項とc項が接続される。

2a 高頻度で”同化”と"調節"が行われる

2c ”調節”の過程を外部に残している

目の前にある”パターン”により、

「外部参照の選択」と「内部参照の選択」が中動態的な出来事として発生する。

そのことにより「二重性の結合の選択」への連鎖が起こる。

過程を外部に残すことにより新しいパターンのタネが生成される。

これが、深化のひとつの型になるだろう。

"パターン・ランゲージ 3.0"の詳細は、パターン・ランゲージ3.0とは (新バージョンの説明)を見ていただきたい。

1点だけ引用し、締めようと思う。

パターン・ランゲージ 3.0における最大の特徴は、デザインする対象(客体)がデザインする主体自身であるということである。

パターン・ランゲージ 1.0やパターン・ランゲージ 2.0では、そのデザイン対象はあくまでもデザイン主体とは別のものであった。

しかし、パターン・ランゲージ 3.0では、デザインの主体自身がデザインの対象となる。このことが「デザインの特徴」と「ランゲージの使い方」にも大きな影響を及ぼすことになる。

パターン・ランゲージ3.0とは (新バージョンの説明)

まさに深化のためのツールと言えよう。

9. リンク

Qiita

[5分でわかる] ジョブ理論(Jobs-to-be-done : JTBD)

【深化のプロセスを考える①】深化のパターン

【深化のプロセスを考える➁】深化の構造

URL

wikipedia:陰陽

井庭崇のConcept Walk:「名づけ得ぬ質」と「巡回」と沈黙:『仏教が好き!』を読んで

wikipedia:無記

wikipedia:クリストファー・アレグザンダー

松岡正剛の千夜千冊:1555夜『パタン・ランゲージ』 クリストファー・アレグザンダー

10+1:パタン・ランゲージの今日的意義──新たなコラボレーションのかたち

10+1:自生的秩序の形成のための《メディア》デザイン──パターン・ランゲージは何をどのように支援するのか?

wikipedia:パタン・ランゲージ

ほぼ日:肩越しの視線

クリエイティブシフト:パターン・ランゲージとは?

note:タロットカードの歴史をまとめてみた。

wikipedia:易経

wikipedia:タロット

wikipedia:大アルカナ

wikipedia:小アルカナ

wikipedia:ジョブ理論

wikipedia:クレイトン・クリステンセン

ツリー構造とセミラティス構造

wikipedia:デザインパターン

デザインパターン・カタログ

パターン・ランゲージ 3.0関連

井庭崇のConcept Walk:パターン・ランゲージ3.0とは (新バージョンの説明)

パターン・ランゲージ一覧(慶應義塾大学 井庭崇研究室&株式会社クリエイティブシフト制作)

IPA:まなパタ

wikipedia:オートポイエーシス

書籍

長坂一郎(2015).デザイン行為の意味を問う クリストファー・アレグザンダーの思考の軌跡.彰国社.

井庭 崇,中埜 博,竹中 平蔵,江渡 浩一郎,中西 泰人,羽生田 栄一(2013).パターン・ランゲージ:創造的な未来をつくるための言語.慶應義塾大学出版会.

クリストファー・アレグザンダー,平田 翰那 (訳)(1993).時を超えた建設の道.鹿島出版会.

Christopher Alexander(1979).Timeless Way of Building.Oxford Univ Pr.

クリストファー・アレグザンダー,平田 翰那 (訳)(1984).パタン・ランゲージ ―環境設計の手引―.鹿島出版会.

Christopher Alexander(1977).A Pattern Language: Towns, Buildings, Construction.Oxford Univ Pr.

Eric Gamma,Helm Richard,Ralph Johnson,John Vlissides,吉田 和樹(監修),本位田 真一(監修)(1999).オブジェクト指向における再利用のためのデザインパターン(改訂版).ソフトバンククリエイティブ.

Eric Gamma,Helm Richard,Ralph Johnson,John Vlissides(1994). Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software (Addison-Wesley Professional Computing Series).Addison-Wesley Professional.

変更履歴

2025/07/09 新規作成

2025/07/10 リンク追加&修正、1.追記

2025/07/11 3.追記

2025/07/12 4.追記,リンク追記