link - ① >> ➁ >> ③ >> ④ >> ⑤ >> ⑥ >> ⑦

背景と目的

パターン・ランゲージ3.0の"発見のメディア"としての活用が提示された。

”発見のメディア”としての切り口で「易経(周易)」を掘り下げる。

基本的に表部分はCopilot作成です。

1. なぜ、易経(周易)に注目するのか?

理由は三点ある。ひとつづつ補足していく。

A1. 変化の書

A2. 易の三義

A3. 占いとして成立している

1.1. 変化の書

「易経(周易)」は、英語で"The Book of Changes"と呼ばれる。変化の書である。

それも2000年以上の間、生き残っている書物である。

現在は、VUCAの時代からBANIの時代に変化していると言われている。

🌍 BANIの構成要素

| 項目 | 英語表記 | 意味・象徴 | 状態の特徴 | 哲学的含意 |

|---|---|---|---|---|

| 脆弱性 | Brittle | 一見強固だが壊れやすい | 小さな変化で崩壊する | 構造の硬直性と余白の欠如 |

| 不安 | Anxious | 予測不能な状況への心理的反応 | 情報過多・未来への恐れ | 主観的感情が意思決定に影響 |

| 非線形性 | Non-linear | 原因と結果が比例しない | 小さな要因が大きな結果を生む | 複雑系・カオス理論との接続 |

| 不可解性 | Incomprehensible | 理解不能な複雑さ | 説明不能・ブラックボックス化 | 認知限界と透明性の欠如 |

変化の量や不可解性に振り回されるのではなく、

中庸的な態度で精神や倫理観をもつ必要性が高くなっている。

特に"至善に止まる"(良い状態を維持する)ための、

心構えを持ち、変化を受け止めるための型(パターン)が、易経には含まれている。

孔子が易経について、こう言っている。

子曰、加我數年、五十以學易、可以無大過矣。

先生がおっしゃった。「私にあと数年の寿命があって、

五十歳で易を学ぶことができれば、大きな過ちを犯さずに済むだろう。」

「論語」述而第七・第16章

易経という"変化の書"を深堀りしておくべきだろう。

1.2. 易の三義

| 意味 | 読み方 | 概要 | 哲学的含意 | 関連する象徴 |

|---|---|---|---|---|

| 変易 | へんえき | 万物は常に変化する | 無常・流動性・適応 | 陰陽・卦・爻 |

| 不易 | ふえき | 変化の中にも不変の法則がある | 普遍性・秩序・道 | 天道・自然律・繋辞伝 |

| 易簡 | いかん/えきかん | 変化の法則はシンプルで応用可能 | 簡素・明快・実践性 | 卦象・判断・占断技法 |

深化のプロセスに含まれる要素が、含まれている。

1.3. 占いとして成立している

占いに必要な要素を列挙した。

| 要素 | 概要 | 例・関連占術 |

|---|---|---|

| 象徴体系 | 意味を持つ記号や図像によって構造化された世界観 | タロットの絵柄、易の卦、星座、手相の線など |

| 時間軸 | 占う対象の「時点」や「周期」に関する情報 | 生年月日(命術)、占う瞬間(卜術)、運気の流れ |

| 問い(問いかけ) | 占う対象の明確なテーマや課題 | 恋愛、仕事、人生の選択など |

| 媒介(メディア) | 占いを行うための道具や手法 | 筮竹、カード、ホロスコープ、手のひらなど |

| 解釈体系 | 象徴や結果を読み解くための理論や文脈 | 易経の爻辞、占星術のアスペクト、数秘術の数の意味 |

| 占者の視座 | 占い師または自己の直感・経験・哲学的立場 | 霊感、心理学的洞察、象徴的読解力など |

易経の用途の一つは占いである。

占いは、占う対象すべてに関係がある可能性を示す必要がある。

そのために、占いの象徴体系は世界すべてで起こる事象を表現できるようになる志向性がある。

一つの記号(象徴)に多義性を持つため、多くの状況に適用する可能性が高くなる。

2. 易経(周易)

2.1. 儒教の四書五経

易経(周易)の位置づけを示す。

儒教において五経(経:織物のたて糸の意)の一つである。

13世紀に朱子学の朱熹(朱子)が、礼記から大学と中庸を独立させ四書とした。

四書五経は、中国の科挙における教科書となった。

📘 四書(朱子学の基本経典)

| 書名 | 概要 | 主な内容 |

|---|---|---|

| 論語 | 孔子と弟子たちの言行録 | 仁・礼・君子などの道徳実践を問答形式で展開 |

| 大学 | 曾子の修身・斉家・治国の教え | 三綱領と八条目による徳の実現プロセス |

| 中庸 | 孔子の孫・子思による哲学的論考 | 天命と人間性の調和、誠による道の体得 |

| 孟子 | 孟子と弟子たちの対話記録 | 性善説・王道政治・仁義の実践を説く |

個人的に四書を読む順序は、大学→(論語 → 中庸)→孟子が、良いと思う。

「大学」→「中庸」で「徳の実践方法」を学び、次に「徳の本質と哲学」を理解し、

「論語」→「孟子」で孔子の実践的教えから、孟子による理論的・政治的展開へと進む。

(正直な話、孟子はとても文章が長く難しい、ヴィトゲンシュタインと同じ匂いがする)

📙 五経(孔子以前から伝わる古典)

| 経典 | 概要 | 主な内容 |

|---|---|---|

| 易経(周易) | 陰陽と八卦による宇宙論と占筮 | 象徴体系で変化の原理を示し、道徳・政治に応用 |

| 書経(尚書) | 古代王朝の政治文書集 | 天命・徳治・歴代王の言行から政治理念を提示 |

| 詩経 | 中国最古の詩集 | 民謡・祭祀・宮廷詩などで感情と礼の表現 |

| 礼記 | 礼に関する論考と儀礼の記録 | 道徳・教育・祭祀など社会制度の枠組み |

| 春秋 | 魯国の年代記(孔子編纂) | 歴史記録を通じて道徳評価を暗示する編年体 |

なお、易経と周易の違いは、周易は六十四卦のみを示すことが多い。

易経は、卦と儒教的な伝(注釈書、十翼という)を付け加えたものであることが多い。

以降、"易経"は"周易と十翼"を含めたものとする。

2.2. 易経の歴史

📘 易経の成り立ち(三聖による構築)

| 時代・人物 | 役割 | 内容 | 象徴的意義 |

|---|---|---|---|

| 伏羲(ふっき) | 神話的創始者 | 八卦を創出し、天地自然の象徴体系を構築 | 太極 → 陰陽 → 四象 → 八卦の生成論 |

| 周文王(しゅうぶんおう) | 占術的体系化 | 六十四卦を編成し、卦辞を加える | 占断の枠組みと政治的象徴の統合 |

| 周公旦(しゅうこうたん) | 爻辞の創作 | 各卦の6爻に爻辞を付与し、変化の物語性を導入 | 時系列的判断・逸脱と回復の構造化 |

| 孔子(こうし) | 哲学的深化 | 十翼(繋辞伝・彖伝・象伝など)を加え、思想体系へ昇華 | 易を「道」の書へと転換、倫理・宇宙論の統合 |

紀元前6世紀ごろ、孔子により十翼を整備したことにより、

経典としての体裁が成立したといわれている。

実際のところ、経の中身となる六十四卦を読んでも全くわからない。

伝(注釈、補足)となる十翼から卦ひとつひとつの繋がりが見えてくる。

3. 易経の構造

3.1. 易の要素

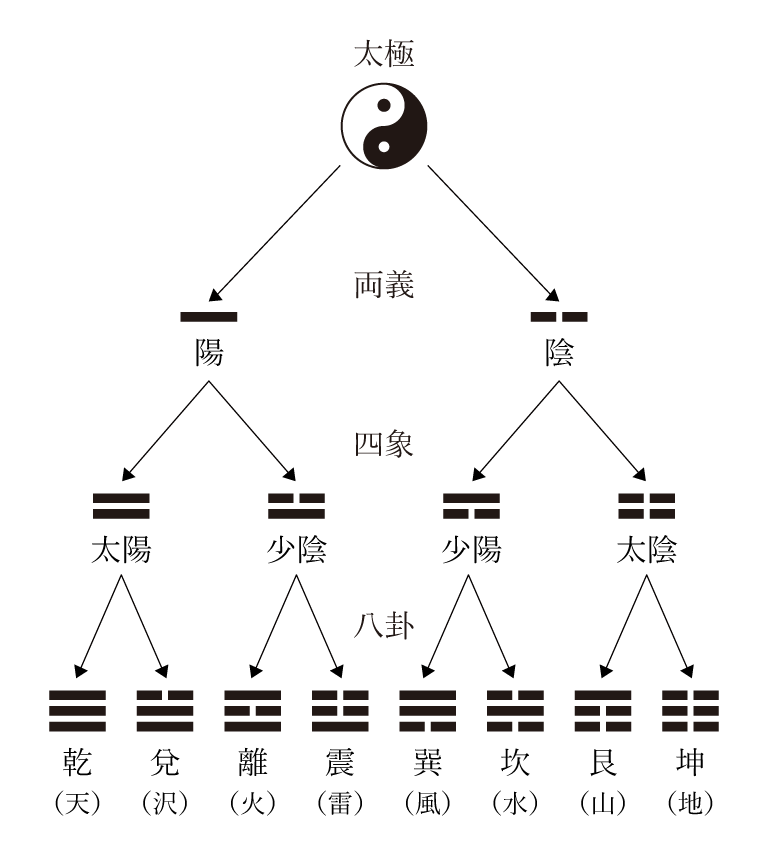

全ての源となる、太極がある。

1つの爻(こう)で示される陽と陰がある。これを両義という。

2つの爻(こう)で示される四象がある。

3つの爻(こう)で示される卦がある。

3bitは8パターンになるため、八卦(はっけ、はっか)と呼ぶ。

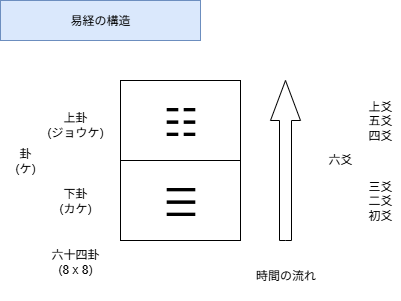

上卦(じょうけ)と下卦(かか)の組み合わせで64パターンあり、六十四卦という。

卦の一つひとつは、7行(一部8行)の文章で構成される。

1行目は卦と卦辞(かじ)という卦全体の内容を説く、

その後、2~7行目に初爻から上爻に対応した爻辞(こうじ)が説かれる。

8行目があるのは、すべて陽爻の"乾為天"とすべて陰爻の"坤為地"の2つのみとなる。

卦辞と爻辞について解釈を付与した伝がある。

2つの例を見て、構成を伝える。

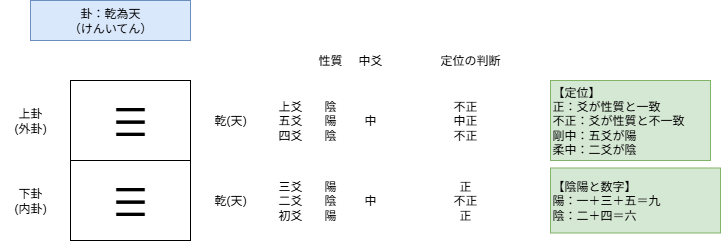

3.2. 構成の説明1 乾為天(上卦:乾(天), 下卦が乾(天))

易経の一番目の卦、乾為天を例に説明する。

01 乾、元亨。利貞。

02 初九、潜龍。勿用。

03 九二、見龍在田。利見大人。

04 九三、君子終日乾乾、夕惕若。厲无咎。

05 九四、或躍在淵。无咎。

06 九五、飛龍在天。利見大人。

07 上九、亢龍有悔。

08 用九、見群龍无首。吉。

wikipedia:周易上経三十卦の一覧 (行番号を付与)

上卦が乾(天)、下卦が乾(天)となり、上下が同じ八卦となるときは、

八卦の2つの呼び方を前後に置き、真ん中に"為"を付与し、乾為天(けんいてん)という。

1行目は、"卦(卦の呼び名)"と卦辞という卦全体の内容を示す。

2行目から7行目は、爻辞。

初爻の場合、その爻が陽なら、初九。陰なら初六という。

九は陽を指し、六は陰を指す。乾為天は六爻がすべて陽のため、"九"となる。

8行目は、乾為天=陽、坤為地=陰の用い方を示す。用九とは、"陽(九)を用いる"の意になる。

爻辞には、"吉・凶・悔・吝・无咎(咎なし)"という判断の言葉が含まれる。

🧭 易経における吉・凶・悔・吝・无咎(咎なし)の意味

| 判辞 | 読み方 | 意味・象徴 | 状態の傾向 | 哲学的含意 |

|---|---|---|---|---|

| 吉 | きち | 成就・順調・善の実現 | 得・成功・調和 | 道に従い、天命に適う状態 |

| 凶 | きょう | 失敗・不調・災い | 失・混乱・逸脱 | 道に背き、秩序を乱す状態 |

| 悔 | かい | 過ちへの気づきと反省 | 凶から吉への転換点 | 改過遷善の契機、善への回帰 |

| 吝 | りん | 改めることを惜しむ停滞 | 吉から凶への兆し | 執着・慢心による衰退の始まり |

| 无咎 | とがなし | 過ちを補い、責めを免れる | 状況は不安定でも結果は無難 | 善への努力により災いを回避する可能性 |

元亨利貞という四徳

| 文字 | 読み方 | 意味・象徴 | 哲学的含意 | 季節・徳との対応 |

|---|---|---|---|---|

| 元 | げん | 根源・始まり・創造 | 天命の発動・仁の徳 | 春・仁 |

| 亨 | こう | 通じる・展開・成長 | 礼の実践・秩序の形成 | 夏・礼 |

| 利 | り | 適切・有利・成果 | 義の判断・調和の実現 | 秋・義 |

| 貞 | てい | 正しさ・節度・持続 | 智の完成・道の堅持 | 冬・智 |

易経の1行目に"元亨。利貞。"と宣言している。

易経とは、春夏秋冬の書とも言える。

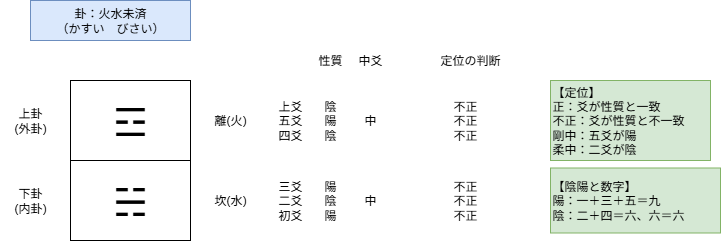

3.3. 構成の説明2 火水未済(上卦:離(火), 下卦:坎(水))

易経の最後となる64番目の卦、火水未済を例に説明する。

01 未済、亨。小狐汔済、濡其尾。无攸利。

02 初六、濡其尾。吝。

03 九二、曳其輪。貞吉。

04 六三、未済。征凶。利渉大川。

05 九四、貞吉悔亡。震用伐鬼方。三年有賞于大国。

06 六五、貞吉无悔。君子之光。有孚吉。

07 上九、有孚于飲酒。无咎。濡其首、有孚失是。

周易下経三十四卦の一覧 (行番号を付与)

1行目は、"卦(卦の呼び名)"と卦辞という卦全体の内容を示す。

卦は未済(びせい)という。火水は付かない。

2行目から7行目は、爻辞。

陽爻には、"九"、陰には、"六"となる。

8行目は、乾為天、坤為地ではないため、付かない。

3.4. 易経の中(陰と陽、四象の意味)

時中(時にあたる)

十翼の繋辞下伝にて変化(易)の向き合い方が示される。

吉凶悔吝は、動に生ずる者なり。

剛柔は、本を立つる者なり。

変通は、時に趣く者なり。

「繋辞下伝」第一章

易は窮まれば則ち変じ、変ずれば則ち通じ、通ずれば則ち久し。

是を以て天より之を祐け、吉にして利ろしからざる无し。

「繋辞下伝」第二章

"変通"は、時に趣く者なり。

趣くとは、ある方向に向かうという意味。"時"に向き合う者。

時が向かう方向に、自身が向かうことで、"久し"=永く続くということだろう。

食べ物に旬があるように、時に合ったことをする。

これを"時に中る(あたる)"(時中)という。

どう中るべきかは、状況に応じた対応方法が卦辞、爻辞に書かれ、

(十翼で大幅に補足もされる)

基本の対応方法は「大学」に書かれている。

物有本末、事有終始。知所先後、則近道矣。

物には本と末があり、事には始まりと終わりがある。

何を先にし、何を後にすべきかを知れば、道に近づく。

「大学」経一章

☯ 陰と陽の基本的な特徴

| 属性 | 陽 | 陰 |

|---|---|---|

| 性質 | 積極・能動・拡張・発展 | 受動・静止・収縮・育成 |

| 象徴 | 天・太陽・火・男・昼・夏・奇数 | 地・月・水・女・夜・冬・偶数 |

| 数 | 一・三・五・七・九・ | 二・四・六・八・十 |

| 動き | 上昇・外向・進む | 下降・内向・止まる |

| エネルギー | 強い・剛・明るい | 弱い・柔・暗い |

| 社会的象徴 | 主・父・君子・創造 | 従・母・小人・受容 |

| 易記号 | ☰(三本の連続した陽爻) | ☷(三本の断続した陰爻) |

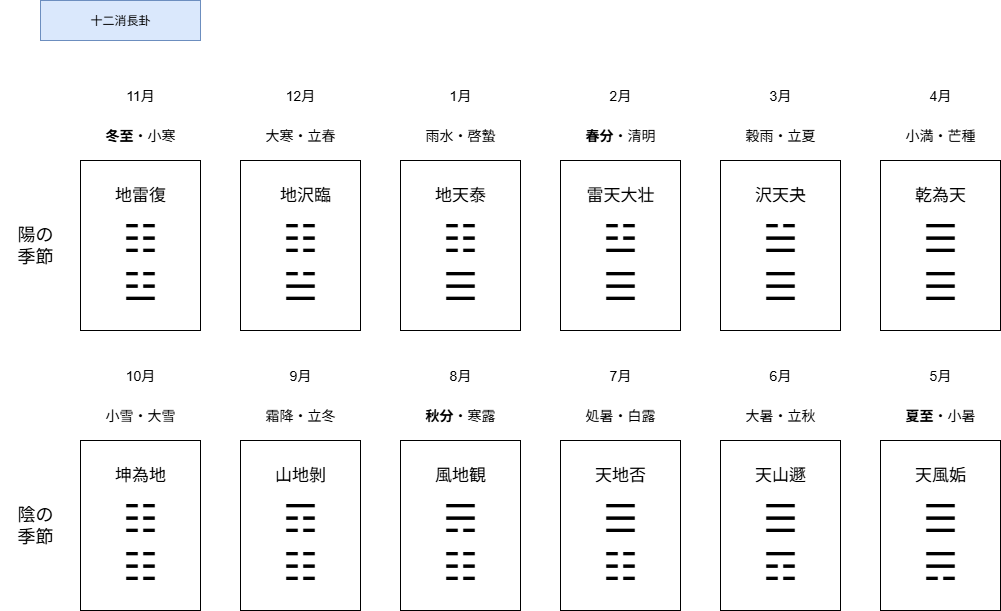

3.5. 12か月の話

旧暦での1年を十二消長卦(じゅうにしょうちょうか)として、十二の卦で示している。

(十二消息卦:じゅうにしょうそくか、とも言う)

現在の日本でも、冬至、春分、夏至、秋分は季節の節目して使われている。

時期に応じた卦を示し、どんなことをしたら良いかを伝えている。

4. 易経と深化

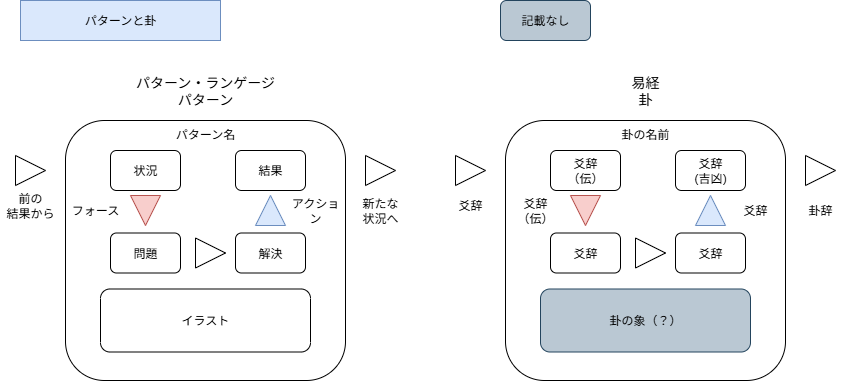

パターン・ランゲージでの"パターン"と易経の卦に含まれるものを比較してみる。

卦の卦辞には、どういう状況へ変わるかが示される。"元,亨,利,貞"など。

爻辞には、状況の前後とアクションした、結果が示される。

補足資料の伝では、状況の解釈やどういう力学が"はたらく"かを主に伝えている。

パターン・ランゲージのパターンは、そこにあるものを"ひらく"。

易経の卦は、"卦"とその状況から、未来の可能性を"ひらく"。

どちらも選ぶのは自身である。

「ひらく」と読む漢字一覧(意味別)

| 漢字 | 読み方 | 主な意味・用例 |

|---|---|---|

| 開 | ひらく | ドアを開く、会議を開くなど、物理的・抽象的に開放する |

| 拓 | ひらく | 新天地を拓く、道を拓くなど、未開の地を切り開く |

| 啓 | ひらく | 啓示、啓発など、知識や意識を開く(啓蒙的) |

| 披 | ひらく | 披露する、心を披くなど、内面や情報を開示する |

| 発 | ひらく | 発展、発想など、可能性やエネルギーを開く(表外音訓) |

| 墾 | ひらく | 墾田永年私財法など、土地を開墾する意味(古語的) |

| 拆 | ひらく | 拆解(解体)など、閉じたものを分解して開く(表外音訓) |

| 昜 | ひらく | 陽に通じる字で、明るく開ける意味(表外音訓) |

| 擺 | ひらく | 擺脱(脱却)など、束縛を開く(表外音訓) |

| 闡 | ひらく | 闡明(せんめい)など、道理を明らかにする(表外音訓) |

| 闢 | ひらく | 開闢(かいびゃく)など、天地創造・始まりを開く(表外音訓) |

| 攤 | ひらく | 攤開(たんかい)など、広げて見せる(表外音訓) |

5. 易経の派生

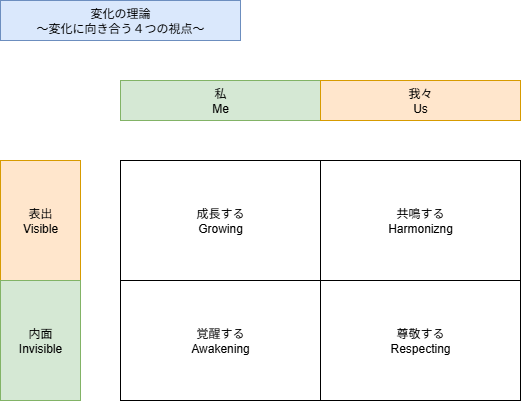

"変化の理論(Theory of Change)"

幸せの研究をしている矢野和男は、易を参考に、"変化の理論(Theory of Change)"を示した。

江戸明治の知識人にとって「学問を修める」というのは、

「未知のどんな状況になっても、ぶれずに正しい態度で向き合える人になる」ということだった。

その正統かつ最高の教科書が『易』だったのだ。

「予測不能の時代」pos3141

今やりたいのは、未知の多様な変化を分類し、その全体を俯瞰することだ。

(中略)

「変化の理論」では、これを逆転の発想で乗り越える。それは、未知の変化そのものではなく、あなたとの相対的な関係に着目するのである。変化とあなたの関係に着目すれば、どのような状況変化にも適用可能な複数の視点を設定することができ、その視点は分類可能である。その分類された多様な視点のありようを俯瞰するのだ。

「予測不能の時代」pos3198

「変化の理論」の3原則を下記としている。

第1の原則 変化にはその特徴にあった向き合い方がある。

第2の原則 的確に向き合えば、変化は機会となる。

第3の原則 変化を機会に変える行為が「幸せ」である

(『易』では「幸せ」のことを「吉」「利」「亨」などと呼ぶ)

変化ができるとは、柔らかく、しなやかな状態だ。

その向き合い方を4象限にまとめたのが、下記だ。

深化のプロセスを考える①で紹介したSECIに似ている。

向き合い方=態度の羅針盤と言えるだろう。

易と同じく、一つの視点にとどまることはなく、

幸せは、「覚醒する」→「成長する」→「尊敬する」→「共鳴する」と視点が循環する。

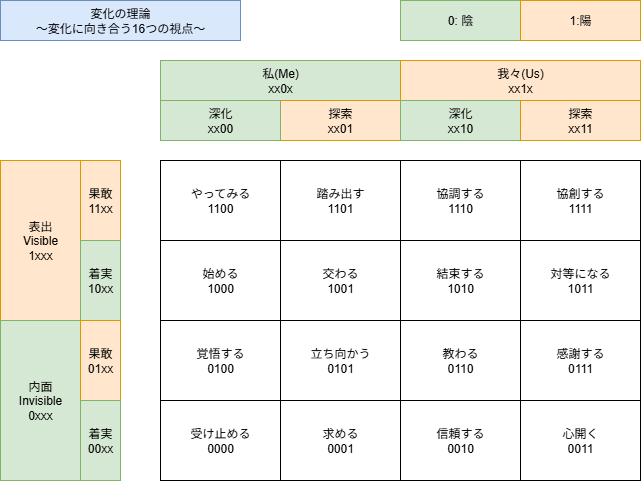

最後に4ビット、16の視点としたものを紹介し、締める。

4分割した中でも、

「着実:深化」→「果敢:深化」→「着実:探索」→「果敢:探索」と循環する。

一つの出来事が起こったとき、16の視点で見てみると”新しい発見”があるのではないだろうか。

これを”発見のメディア”としての易経の活用とする。

9. リンク

URL

wikipedia:易経

wikipedia:周易

wikipedia:I_Ching

note:VUCAからBANI、RUPT、TUNAへ:新時代のビジネスフレームワーク

wikipedia:四書五経

wikipedia:朱熹

wikipedia:ルートヴィヒ・ウィトゲンシュタイン

note:中国【科挙】の難しさは『この国のかたち』全6巻(60万文字)を【丸暗記】か

wikipedia:八卦

wikipedia:六十四卦

wikipedia:周易上経三十卦の一覧

wikipedia:周易下経三十卦の一覧

ビジネスでの決断を助ける「易」という哲学について

竹村亞希子の『易経』はやわかり(7)

易経ネット:「易」の構成

易経ネット:六十四卦とは

日本易学振興協会:易経十翼 繋辞伝

note:繫辭下伝(けいじかでん)【易経】~十翼~

wikipedia:十二消息卦

書籍

矢野 和男(2021).予測不能の時代: データが明かす新たな生き方、企業、そして幸せ.草思社

書籍:四書五経関連

竹村亞希子(2015).超訳 易経 陽.新泉社.

竹村亞希子(2020).超訳 易経 陰.新泉社.

小椋 浩一(2023).人を導く最強の教え『易経』 「人生の問題」が解決する64の法則.日本実業出版社

三浦 國雄(2010).易経 ビギナーズ・クラシックス 中国の古典.KADOKAWA.

高田 真治(訳),後藤 基巳(訳)(1969).易経 (上).岩波書店.

高田 真治(訳),後藤 基巳(訳)(1969).易経 (下).岩波書店.

本田 済(2021).易学 成立と展開.講談社.

変更履歴

2025/07/15 新規作成

2025/07/16 3.4./3.5./4.追記

2025/07/17 4./5.追記