link - ① >> ➁ >> ③ >> ④ >> ⑤ >> ⑥ >> ⑦

背景と目的

秩序と非秩序は、どう成り立つのか?

非秩序の行為で代表的なものが"遊び"だろう。

"遊び"と”深化”で深掘りしてみる。

1. 遊びの因数分解

遊びを文化、歴史、構造などの観点での事例を列挙する。

1.1. ホモ・ルーデンス(遊ぶ人間)

"ホモ・ルーデンス(Homo Ludens)"は、オランダの歴史家ヨハン・ホイジンガが提唱した人間観の概念になる。

「ホモ・ルーデンス」とはラテン語で"遊ぶ人間"を意味し、人間の文化や社会の根源が"遊び"にあると主張した。

遊びの特徴

| 特徴 | 内容 |

|---|---|

| 自由な行為 | 強制されず、自発的に行われる |

| 仮構の世界 | 現実とは異なる、想像上の空間で行われる |

| 限定された時間と空間 | 特定のルールのもと、限られた範囲で行われる |

| 秩序の創造 | ルールや規則に従い、秩序が生まれる |

| 秘密性 | 外部から隔離された、特別な空間としての性質 |

1.2. 遊びと人間

ロジェ・カイヨワは、「ホモ・ルーデンス」を発展させて、遊びの分類をすすめた。

🎮 カイヨワによる「遊びの4分類」

| 分類名 | 内容 | 例 |

|---|---|---|

| アゴーン(Agon) | 競争。技術や努力によって勝敗が決まる遊び | スポーツ、将棋、eスポーツ |

| アレア(Alea) | 偶然。運によって結果が左右される遊び | ルーレット、すごろく、宝くじ |

| ミミクリー(Mimicry) | 模倣。役割や世界観を演じる遊び | 演劇、RPG、コスプレ |

| イリンクス(Ilinx) | 眩暈。感覚を揺さぶる遊び | ジェットコースター、回転遊具、ダンス |

ピディア/ルドゥス軸と4類型

| 特徴 | ピディア(Pidia) | ルドゥス(Ludus) |

|---|---|---|

| 定義 | 自発的で自由奔放な遊び | 厳密なルールに基づく遊び |

| ルールの性質 | 緩やか・柔軟 | 厳格・固定 |

| 目的 | 解放感や偶発性の追求 | 計画性や勝敗の明確化 |

| 社会的制約との関係 | 比較的独立/日常からの逸脱 | 社会的制約や枠組みと結びつく |

| 具体例 | 即興演劇、ごっこ遊び | スポーツ競技、ボードゲーム |

| 類型 | ピディア (自由寄り) |

ルドゥス (規律寄り) |

|---|---|---|

| 模倣(Mimicry) | ✓ | |

| 眩暈(Ilinx) | ✓ | |

| 競争(Agon) | ✓ | |

| 運(Alea) | ✓ |

1.3. 遊びの6つのタイプ

ピーター・グレイは、「遊びが学びに欠かせないわけ」で遊びのタイプを示した。

| タイプ | 主なねらい | 具体例 |

|---|---|---|

| 肉体的遊び | リズム感・バランス感覚 | かけっこ、サーキット |

| ルール遊び | フェアプレー・計画性 | すごろく、かるた、ドッヂボール |

| 探索的遊び | 五感による発見・興味喚起 | 砂場、水遊び、自然観察 |

| 建築的遊び | 手指の巧緻性・空間認識 | ブロック、パズル、粘土 |

| 空想的な遊び (ごっこ遊び) |

想像力・言語表現・社会ルール学習 | おままごと、店屋さんごっこ |

| 社会的な遊び | 協調性・コミュニケーション | 手つなぎ鬼、グループ協力ゲーム |

1.4. 熟達論の"遊び"

陸上ハードルで有名な為末大は、「熟達論」を五段階(遊→型→観→心→空)で示した。

その第一段階を”遊び”(不規則さを身につける)とした。

熟達の最大の喜びは身体を通じて「わかっていく」ことにある。ただ頭でわかるのとは違う、「ああそうだったんだ」という深い腹落ち感を伴った理解だ。

「熟達論」P33

この熟達論の中では遊びを「主体的であり、面白さを伴い、不規則なものである」と定義したい。

「熟達論」P37

人間の動機には二つのモデルがある。一つは 未来報酬型 だ。

未来報酬型は、今を我慢して将来に報酬を得るモデルだ。目標を立てそのために我慢をし、将来目標が達成されることで報われる。(中略)

もう一方の現在報酬型は、それを行うこと自体から報酬を得ていくモデルだ。

行うことそのものを面白いと感じ、それに突き動かされる。現在報酬型は今に注目しているのでどちらに向かうかわからないところがある。遊びの世界はこの現在報酬型である。

「熟達論」P42 (一部太字に変更)

コスパ(コスト・パフォーマンス)、タイパ(タイム・パフォーマンス)の観点は、未来報酬型といえる。

パフォーマンス(performance:処理能力、性能)は、何かと相対化した価値を示す。

これらは、"現在(いま)"の価値を相対化して低いものと見なしているように感じる。

遊びは、"相対化した価値"の外側にあることにより、独自の見いだされてない価値に触れる可能性がある。

1.5. 飽きる力

「オートポイエーシス」で有名な河本英夫は、「飽きる力」で飽きることと飽きることを効用を整理した。

生命とは一般に、速度を落とす装置の総体であり、

ほうっておけば一挙に進んでしまうような化学反応を何重にもロックをかけて一挙に進まないようにしている装置の総体のことです。

(中略)

努力は、本性上繰り返し筋違いの回路に入っていきます。

そんなとき努力のさなかで隙間を開き、努力を有効な努力とし続けるための心の働きが「飽きる力」なのです。

「飽きる力」P14

飽きることの整理

a1 飽きることは、総合的な感性である

a2 飽きることは、努力のさなかにあって飽きるというような、心のゆとりのようなもの

a3 飽きることの効用は、すぐにいつものパターンの作業に入るのではなく、少し距離をとって選択の場所を開く

a4 飽きることの効用は、異なる努力のモードに気づく

a5 飽きることの効用は、無理ながんばり方をしない

a6 飽きることは、ある意味で粘り強さが身についた人でないとできない

a7 飽きる力は、粘り強さのさなかで次の選択肢を見つけていく工夫である

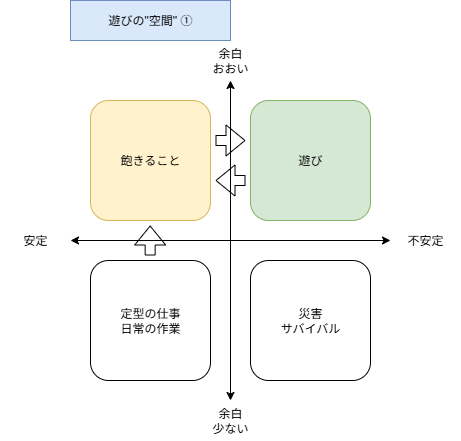

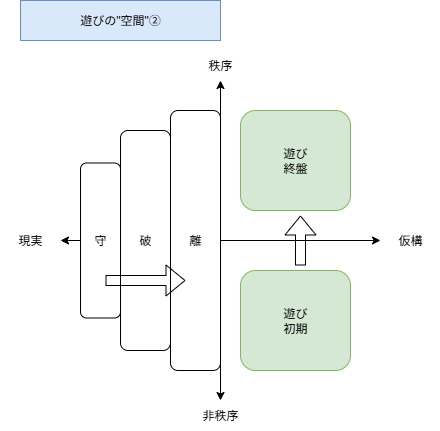

2. 遊びの"空間"

1.で出てきた事例を含めて、遊びを整理する。

遊びは、しばらくすると飽きる。

遊びは、秩序に向かう傾向がある。

遊びは、型のプロトタイプ(原型)を作る。

3. "発想"から"動くようにする"という安定化までのプロセス

Qiitaのとても好きな記事がある。

「動くようにする、正しくする、速くする。」である。

何事も、はじめは動かない。

注目したい点は、「なぜ動くようにしようと思ったか?」にある。

動くようにするには、動かしてみようという原動力が必要だろう。

上記の記事では、”今までに扱ったことの無い分野で新規開発”を例にあげている。

"遊び"が持つ最も原始的な力が、この"動かしてみよう"という力だと思う。

"遊び"は動くことが目的ではなく、”動かそうとするまでのプロセス自体”が目的である。

4. 深化のプロセスを考える

7回に渡って、考えてきましたが、

"深化のプロセスを考える"は、ここまでとします。

最後に座右の銘においている言葉をお伝えして締めます。

苟日新、日日新、又日新

まことに日に新たに、日々新たに、また日に新たなり

「大学」伝二章

読後にちょっとだけ、身の回りの世界を新しくすることができたら、嬉しいです。

新しいことの指向性が集まったときに深化となるでしょう。

9. リンク

Qiita

@nonbiri15:動くようにする、正しくする、速くする。

URL

松岡正剛の千夜千冊:772夜:ヨハン・ホイジンガ:ホモ・ルーデンス

wikipedia:パフォーマンス

wikipedia:コストパフォーマンス

wikipedia:タイムパフォーマンス

論文

榎本 夏子,中道 直子.「幼児の運動能力と協同的な運動遊びならびに社会的スキルの関連」.発育発達研究,2021,vol91.

書籍

ヨハン・ホイジンガ, 里見 元一郎(訳)(2018).ホモ・ルーデンス 文化のもつ遊びの要素についてのある定義づけの試み.講談社.

ロジェ・カイヨワ,多田 道太郎(訳),塚崎 幹夫(訳)(1990).遊びと人間.講談社.

ピーター・グレイ,吉田新一郎(訳)(2018). 遊びが学びに欠かせないわけ 自立した学び手を育てる.築地書館.

Peter Gray(2015).Free to Learn: Why Unleashing the Instinct to Play Will Make Our Children Happier, More Self-Reliant, and Better Students for Life.Basic Books.

為末 大[2023].熟達論―人はいつまでも学び、成長できる―.新潮社.

河本 英夫(2010).飽きる力.NHK出版.

変更履歴

2025/07/31 新規作成

2025/08/01 2.更新