link - ① >> ➁ >> ③ >> ④ >> ⑤ >> ⑥ >> ⑦

背景と目的

バイアスを考えた中で”プロセス”の深さについて、不明点が多い。

U理論でいう"ソース"に触れるため、深い融合、深い統合の行うときのプロセスがどうなっているのか。

現在分かっている理論や説明を踏まえて、プロセスの細分化もしくは必須条件を検討する。

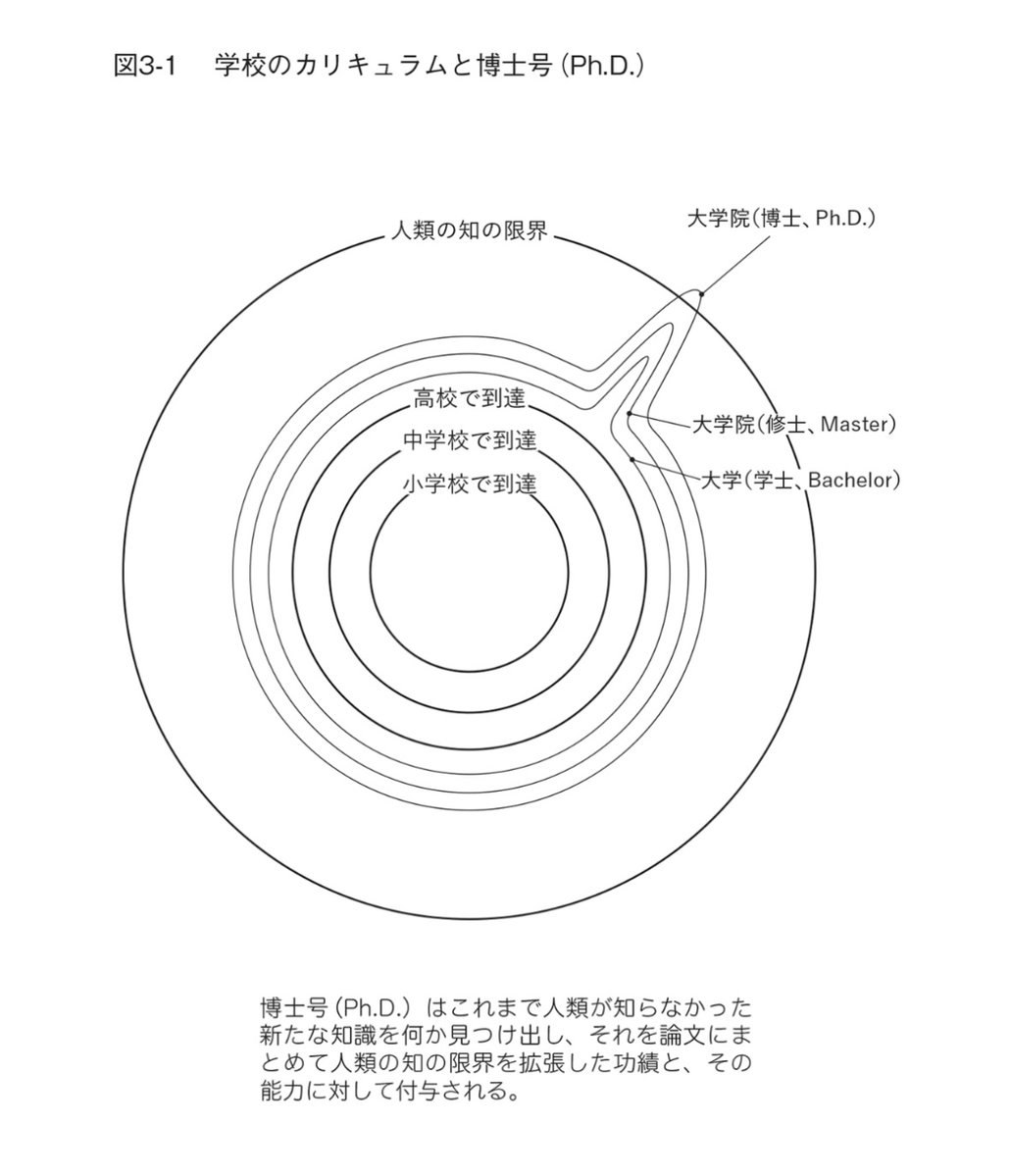

1. 人類の知とPhDの価値

下記図は、人類の知と学校のカリキュラム、PhDの領域をざっくり整理したものになる。

ちなみにPhD(Doctor of Philosophy:智恵を教える権利がある人の意)は、日本における博士号とほぼ同等の意味になる。(例外も一部あるが)

PhDは、認知されている知の限界を広げたことの証明になる。

PhDは、深化のプロセスを経験しているだろう。

知の限界を突破するには、今までにない組み合わせの統合や融合が行われていると推測する。

2. 深化のパターン

2.1. 守破離

茶道家の千利休が『利休道歌』にて、作法の規範を短歌で示している。

規矩作法(きくさほう) 守り尽くして 破るとも

離るるとても 本を忘るな

守破離の概要は下記となる。

守:支援のもとに作業を遂行できる(半人前)。 ~ 自律的に作業を遂行できる(1人前)。

破:作業を分析し改善・改良できる(1.5人前)。

離:新たな知識(技術)を開発できる(創造者)。

2.2. 仏教の三学

仏教にも守破離と似たような学びの三要素がある。

戒学:行動・言葉・思考を律することで、心の乱れを抑え、清らかな生活を築く。

定学:禅定によって心を一点に集中させ、散乱を鎮める。

慧学:無常・無我・縁起などの真理を洞察し、煩悩を断ち切る智慧を育む。

整理すると、下記の3段階になる、

- 心の乱れを落ち着かせる、安定した心の状態となる

- 心の集中により、思考のフォーカスをする

- 思考のフォーカスにより、智恵を深く広くする

これは、"バイアスで考える"入出力のフィルタ機能

での身体と感情を整える仕組みと同じことを言っている。

戒学/定学は横道にそれないようにし、慧学がプロセスをどうするべきか方向性である。

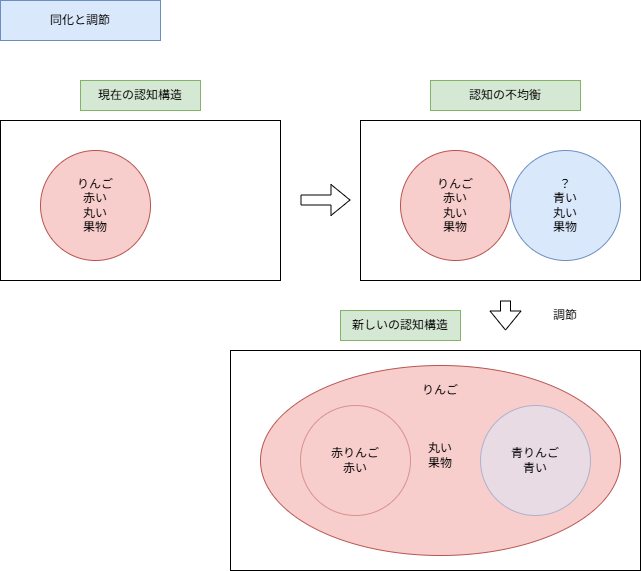

2.3. ピアジェの発達理論:同化と調節

ピアジェの発達理論で、同化と調節の往復運動が行われていると示した。

動的なバランスをとる作用を"均衡化"と呼んだ。

均衡化(equilibration)とは、人が新しい情報に出会ったときに、

既存の認知構造(シェマ)を調整しながら、理解のバランスを取り戻していくプロセスを指す。

均衡化の仕組み

- 同化(assimilation):新しい情報を、今ある枠組み(シェマ)で理解しようとする

- 調節(accommodation):その枠組みでは理解できないとき、枠組み自体を変える

- 均衡化(equilibration):この2つを行き来しながら、より安定した理解に至る

例:りんごと青りんごの話

子どもが「りんご=赤くて丸い果物」と思っていたとします(これが既存のシェマ)。

ある日、青りんごを見て「これはりんごじゃない!」と混乱します(認知的不均衡)。

でも大人に「これもりんごだよ」と教えられ、「赤くないりんごもある」と理解を修正します(調節)。

その結果、「りんご=丸くて甘い果物。色は赤とは限らない」というより柔軟な理解に至ります(均衡化)。

この例では、"赤いりんご"、"青いりんご"が統合され、新しい"りんご"の認識を得ている。

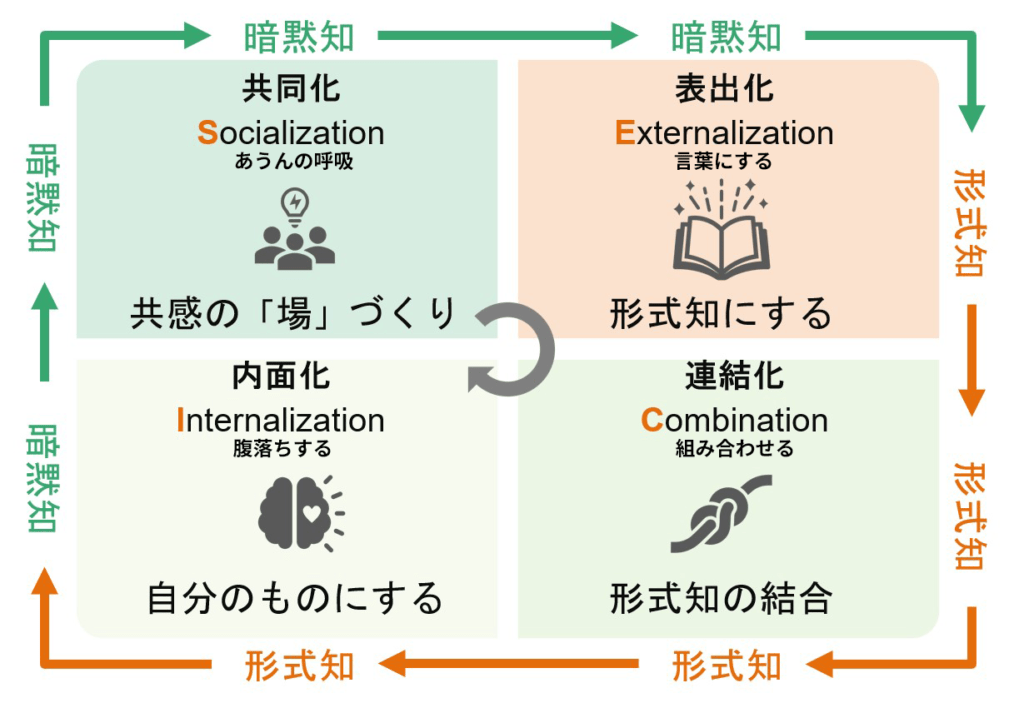

2.4. SECI

知識創造のプロセスを「暗黙知」と「形式知」の相互変換として捉えた理論です。

共同化(Socialization):経験の共有(例:徒弟制度)

表出化(Externalization):言語化・モデル化

連結化(Combination):形式知の統合

内面化(Internalization):実践を通じた体得

このモデルは、東洋的な身体知や場の概念を重視しており、

西洋の知識管理論とは異なるアプローチを示している。

深化とは、単に知識を蓄積するのではなく、知のスパイラルを通じて創造的に再構成が行われる。

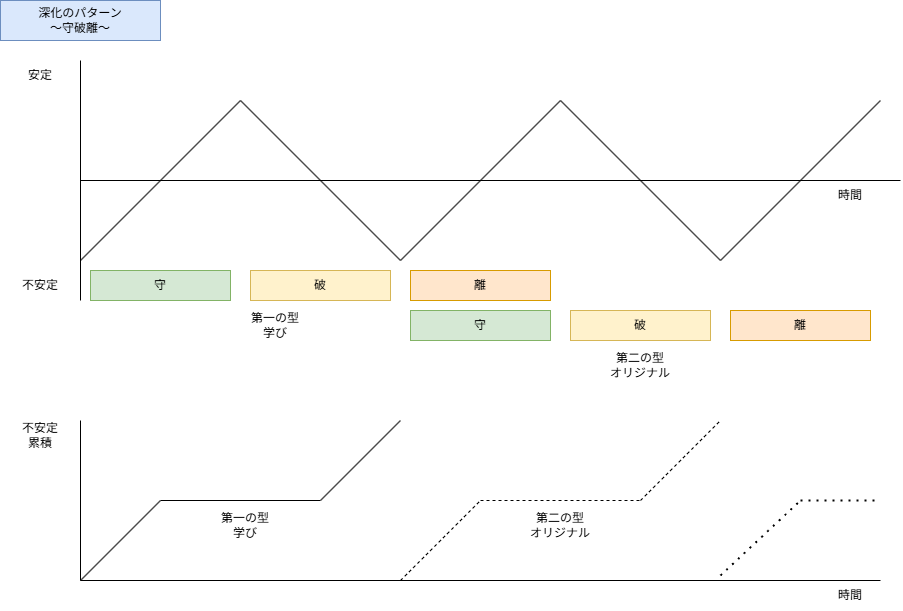

3. パターンの整理

安定と不安定の関係

守破離の例で、図にしてみた。(サインカーブの-90度からの開始する遷移に近い)

はじめは、不安定な状態から始まる。[守]

深める対象の知られている型を覚える(第一の型)。

安定な状態がある程度続くと、変化をしたくなり、"第一の型"の外側のことを探求する。[破]

不安定な状態が頂点になったころ、"第二の型"の卵が生まれる。[離]

"第二の型"の安定すると、"型の創始者"としての守が完成する。

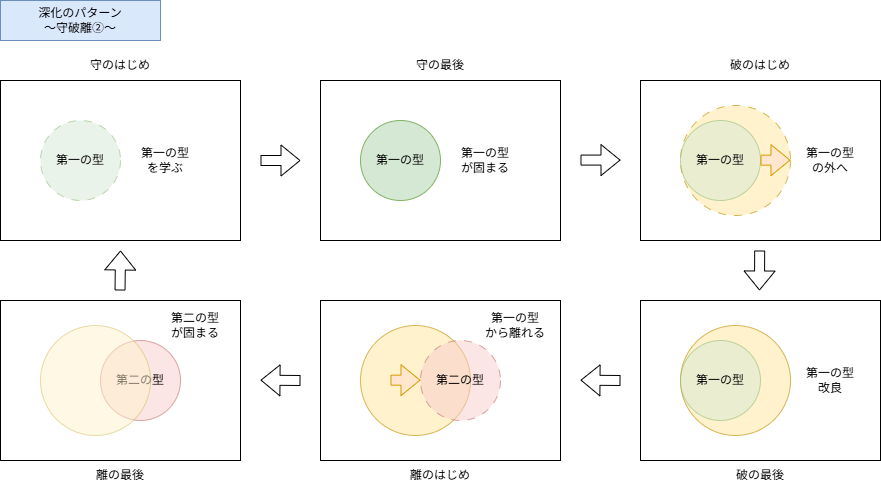

変化の領域と段階の関係

上記の例をもとに、第一の型と第二の型を簡易な領域として示した。

大事なポイントは3点ある。

- 既存の型を学ぶこと

- 既存の型の外側へ探索すること

- 既存の型をベースに探索した中で、安定できるものを見つけること

4. "深化のパターン"に含まれる要素

4.1. 前提となる要素

1a 型を学べる心と体の状態である

1b 探索したい領域がある

1c 型からの逸脱が許容できる環境である

1d 逸脱の探索をする余白がある

4.2. パターンに含まれる要素

2a 高頻度で”同化”と"調節"が行われる

2b 不安定な状況を楽しむ(ネガティブ・ケイパビリティがある)

2c ”調節”の過程を外部に残している

2d 探索の中からアタリをつける

4.3. 柔らかさと固さ

SECIモデルにおける「暗黙知」「形式知」と「不安定」「安定」をつなげてみる。

「暗黙知」は、「形式知:安定」→「暗黙知:不安定」→「暗黙知:安定」の流れで生成される。

「知=知恵」自体が、"何かに熟達した賢さ"を持つ。

蓄えられた形式知が、"第一の型の改良"や”第二の型の原型”を生み出すきっかけになる。

生み出されるものは、はじめ柔らかく、徐々に固くなる。

柔らかさ=不安定性(混沌:カオス)であり、

固さ=安定性(秩序:オーダー)である。

また、「形式知」を見たり聞いたりし、感じることで、固い「暗黙知」がほぐされていく。

柔らかい「暗黙知」と世界(社会)の均衡化の繰り返しによって、固い「暗黙知」がなりたつ。

そのときにはトライ&エラーが起こり、柔らかい「形式知」が生み出される。

固い「暗黙知」ができたとき、固い「形式知」を作ることができるようになる。

5. 要素の中で制御しにくいもの

4.2.で上げた要素を一つずつ見ていく。

2a 高頻度で”同化”と"調節"が行われる

再度定義を示す。

- 同化(assimilation):新しい情報を、今ある枠組み(シェマ)で理解しようとする

- 調節(accommodation):その枠組みでは理解できないとき、枠組み自体を変える

"同化"に必要なものは、

a1 新しい情報が手に入る

a2 今ある枠組みがあるということは、枠組みの受け皿が程々にある

"調節"に必要なものは、

a3 枠組みにはまらない新しい情報が手に入る

a4 枠組み自体を変えられる考え方をしている

2b 不安定な状況を楽しむ

b1 ネガティブ・ケイパビリティがある

不確実なものや未解決なものを受容する能力を記述した言葉。

wikipedia :ネガティブ・ケイパビリティ

b2 ラーニングゾーンにいる

2c ”調節”の過程を外部に残している

c1 既存の枠組みと受け入れるための思考のヒントの記録があること

c2 既存の枠組みには含まれていないものの記録があること

2d 探索の中からアタリをつける

d1 探索の中に”ワクワク、衝動、心が躍る”ものを見つける

d2 d1に焦点を絞る

制御の難易度

| - | 項目 | 制御の難易度 |

|---|---|---|

| a1 | 新しい情報が手に入る | ★★☆ |

| a2 | 枠組みの受け皿が程々にある | ★★☆ |

| a3 | 枠組みにはまらない新しい情報が手に入る | ★★★ |

| a4 | 枠組み自体を変えられる考え方をしている | ★★☆ |

| b1 | ネガティブ・ケイパビリティがある | ★★☆ |

| b2 | ラーニングゾーンにいる | ★★☆ |

| c1 | 既存の枠組みと受け入れるための思考のヒントの記録があること | ★☆☆ |

| c2 | 既存の枠組みには含まれていないものの記録があること | ★☆☆ |

| d1 | 探索の中に”ワクワク、衝動、心が躍る”ものを見つける | ★★☆ |

| d2 | d1に焦点を絞る | ★☆☆ |

★☆☆:行動でどうにかなるもの

★★☆:行動と思考法でどうにかなるもの

★★★:行動と思考法と環境でどうにかなるもの

aの領域は、思考法と環境の依存度が高い。

a3に当てはまる刺激のある環境は、とても貴重だろう。

9. リンク

URL

The illustrated guide to a Ph.D.

『小学校から大学院までの教育』が端的に分かる図@_daichikonno

wikipedia:Doctor of Philosophy

wikipedia:守破離

守破離の提唱者は世阿弥でも利休でもないよ、という話。

戒・定・慧の三学

ピアジェ発達段階論の意義と射程

ピアジェの認知発達理論とは~わかりやくすまとめ直し中~

wikipedia:SECIモデル

「SECIモデル」とは?

wikipedia:ネガティブ・ケイパビリティ

【事例あり】デザイン思考のダブルダイヤモンドとは?向き不向きまで

The Double Diamond - A universally accepted depiction of the design process.

セルフマネジメントに欠かせない”5つのゾーン”に対する捉え方

書籍

阿部 幸大[2024].まったく新しいアカデミック・ライティングの教科書.光文社.

為末 大[2023].熟達論―人はいつまでも学び、成長できる―.新潮社.

野中 郁次郎, 竹内 弘高[2020].知識創造企業(新装版).東洋経済新報社.

安藤昭子[2024].問いの編集力 思考の「はじまり」を探究する.ディスカヴァー・トゥエンティワン.

変更履歴

2025/06/21 新規作成

2025/06/22 4.3.追記

2025/07/05 タイトル修正、誤記修正