背景と目的

以前の投稿で行為による偏り(バイアス)の補正を考えた。

人が持つ補正をするべきでない個性について注目し、個性の見つけ方を模索する。

1. 人の個性とは何か?

1.1. 個性という言葉の意味は何か?

wikipedia 個性(こせい)

個性(こせい)とは、個人や個体の持つ、それ特有の性質・特徴。

特に個人のそれに関しては、パーソナリティと呼ばれる。

goo辞書 個性

個人または個体・個物に備わった、そのもの特有の性質。個人性。パーソナリティー。「—の尊重」「仕事に—を生かす」「—が強い打撃フォーム」

weblio personality

1 個性,性格

2a 強烈[魅力的]な個性,魅力.

2b 強烈[魅力的]な個性の持ち主.

3 有名人,名士,タレント.

4[複数形で] (非難の)個人批評,人身攻撃.

5 人間であること,人としての存在,(人の)実在.

6 (場所・状況の)独特な雰囲気.

Geoiji personality 意味と語源【英語】

ラテン語 personalitas|人柄、人格|

⇒ ラテン語 personalis|人物の、個人の|+-itas|もの、抽象名詞|

⇒ ラテン語 persona|人物、仮面|+-alis|~の|

weblio individuality

1a 個性,個人的人格

1b 個体,個人,単一体.

2[複数形で] (個人的)特性,性質.

Geoiji individuality 意味と語源【英語】

英語 individual|個人の、個別の、独特な|+-ity|こと、抽象名詞|

⇒ ラテン語 individualis|個人の|

⇒ ラテン語 individuum|不可分なもの、原子、個人|+-alis|~の|

⇒ ラテン語 in-|否定|+divido|分ける|+-uum|こと|

⇒ ラテン語 dis-|二つに、ばらばらに|+vido|分ける|が 詳細な語源。

整理すると日本語の"個性"はラテン語の"personalitas"/"individualis"を語源にしている。

ラテン語の persona(人物、仮面) + -alis (~の)をに分割できる。

"個性"の意味は、個人もしくは個体のもつ(現れる)、性質、性格、特徴を指す。

1.2. 哲学者の考える"個性"

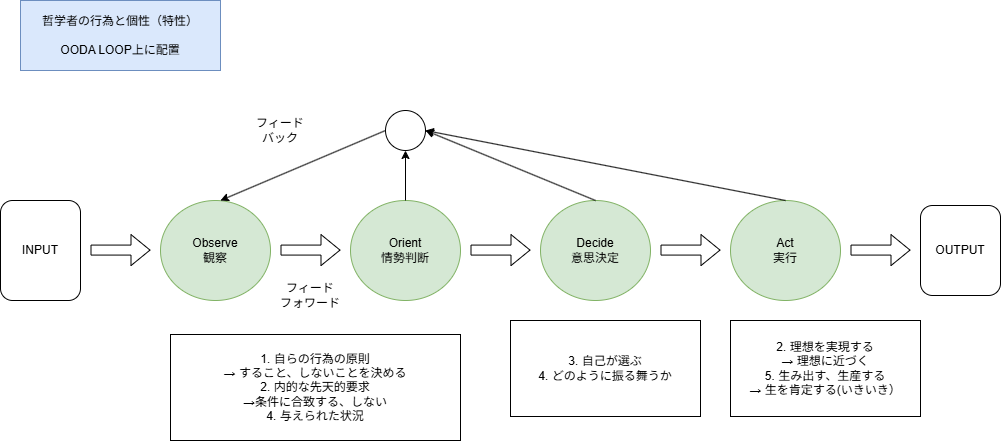

カント、自由意志。

「特定の性格を持たない人は、気分に従う」としている。

支出の例、お金の使い方に一定の方針がなく、その都度、気まぐれに支出する人。

自由意志とは、自らの行為の格率(行動を決める際の主観的な原則)を他者に決めてもらうのではなく、行為の格率を自ら決める意志のことである。

"自らの行為の原則"は、個性に関係しそうである。

西田幾多郎、"善の研究"での善の活動。

善とは、"内的な先天的要求であり、理想を実現すること"である。

善とは、”美”である。

"内的な先天的要求であり、理想を実現すること(≒美)"は、個性に関係しそうである。

ハイデガー、人(現存在)の本来性と非本来性。

本来性とは、自由な自己の可能性のこと。

非本来性とは、選択を選ぶことをいまだなしえていない際の我々の可能性のこと。

ハイデガーは、自由な自己が選ぶこと自体を"現存在=個人"の特性と示している。

自己で選んでいない人は、”世人(ダスマン)”と表現し、"世間の意見に流されている状態"としている。

"自己が選ぶ"という行為は、個性に関連していそうである。

フランクル、"夜と霧"における奪えないもの。

強制収容所で、人間がすべてを取り上げられても、"与えられた状況でどのように振る舞うか"という最後の自由だけは奪えないということを証明した。

"与えられた状況でどのように振る舞うか"は、個性に関係しそうである。

ニーチェ、超人という理想。

”あらゆる瞬間に人間が克服されている”状態。

"すべての瞬間における生の肯定をしている"状態。

生き生きとしており、何かを生み出そうとしている状態を"超人の性質"としている。

"生み出す、生産する”という行為は、個性に関係していそうである。

出てきたポイント

- "自らの行為の原則"

- "内的な先天的要求であり、理想を実現すること(≒美)"

- "自己が選ぶ"という行為

- "与えられた状況でどのように振る舞うか"

- "生み出す、生産する"という行為

1.3. 個性が現れるもの(映し出されるもの)

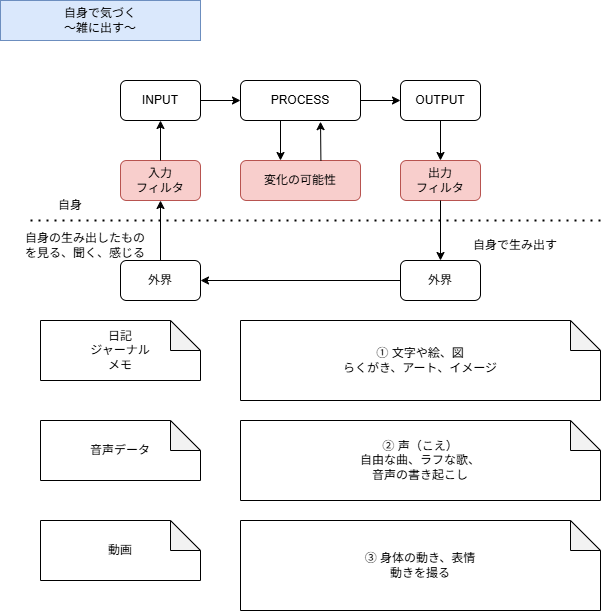

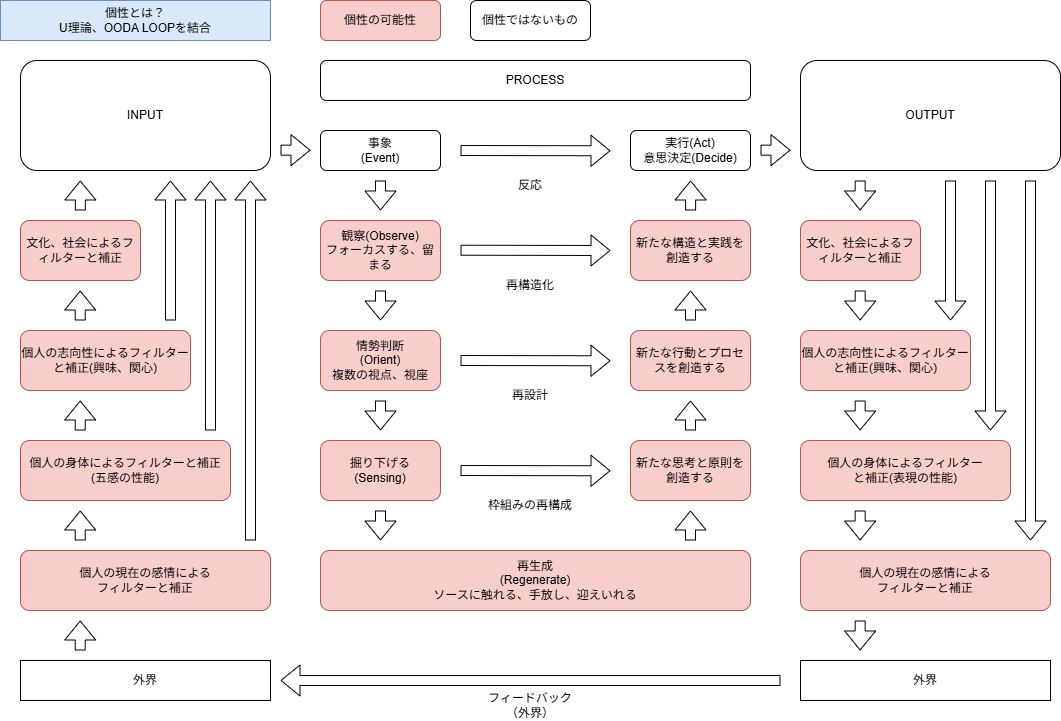

Input, Process,Outputの切り口で、関連要素を図にしてみた。

a. 入力のフィルタ結果、フィルタされないもの

個人の入力されるものについて、考えてみる。

身体では五感が基本になる。

- 体調が良くない(例えば、体温が39度になっているとき)は、五感が正しく機能しない。

- 感情が不安定のとき(例えば、大事な人が亡くなった直後)は、五感が正しく機能しない。

- 嫌いなものごとがあるとき(例えば、嫌いな人が近くにいる場面)は、五感が正しく機能しない。

個人が持っている文化や社会的倫理での入力されるものも、変化する。

例えば、日本では虹は7色だが、アメリカは6色だったりする。

世界では虹は7色ではない?!

日本では虹の中に藍色が含まれているが、アメリカでは表現されないため、文化的なフィルターとなっている。

上記の例から、

「入力のふるい分け機能(感情、身体、志向性、文化の由来)が適切に働いている」

ときに、置かれている状況での適切な入力が成されると言える。

そのふるい分けで使われた、残す条件、残さない条件は”個性のはたらき”と言える。

b. 処理のフィルタ結果、フィルタされないもの

緊急事態の時の振る舞いは、処理のフィルタになるだろう。

例えば、体調が良くないときの対処は、時間的な余裕がなく、反応的な処理が行われやすい。

また、連続的で継続的な処理をしているとき、

例えば、いつもの食事を作るときは、OUTPUTのばらつきが小さい。

そのときも反応的な処理をすることが適切なため、”個性のはたらき"が現れにくい。

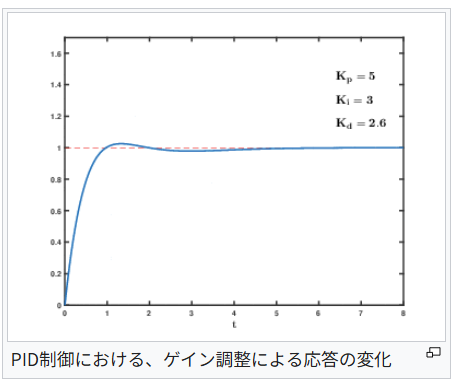

この状態は、制御工学でいう"PID制御"の目標値に到達した後の状態にちかい。

新しく何かを始めたときや変化の可能性が大きいときは、OUTPUTのばらつきも大きい。

その状況では、何を観察するかを決めて、いくつかの視点で捉えて、INPUTとその周辺を深掘りする。

こんな行為をするとき、その人の持っている"個性のはたらき"が現れやすい。

連続的ではなく、継続的ではないため、現れたものは”その人らしさ"が含まれているはずだろう。

c. 出力のフィルタ結果、フィルタされないもの

文化、社会にフィルタされるもの、補正されるもの

所属している組織や社会が認めているハラスメントは、大きなフィルタ要因になっている。

補正の観点では、今いる場で求められているものが限定されているとき、

その"もの"は出力しやすく、それ以外のものは、出力しにくくなる。

フィルタされない環境がとても大事で、個人の部屋や、絶対公開しない日記、ノートなどプライベート環境やストレージでは雑な出力ができる。

上記での場においても、"適していないものごと"をノートに出力はできる。

個人の志向性によるフィルタされるもの、補正されるもの

人には利き手(右利き、左利き)があるように、表現=入出力の方法も得手不得手がある。

参考:多重知能理論

話すのが不得意な人は、フィルタされる可能性があり、

話すのが得意な人は、プラスの補正がある。

個人の身体によるフィルタされるもの、補正されるもの

五体が満足に機能している人もいれば、先天的な欠損がある人もいる。

また、ケガや年齢による機能低下し、フィルタされることもある。

メガネや補聴器のように入力を補正する器具があるように、

義足や靴、手袋など出力を補正する器具がある。

パソコンのキーボードや楽器のように、

身体だけではできないことを変換して出力できるようにする器具がある。

個人の現在の感情によるフィルタされるもの、補正されるもの

怒りの感情があるとき、ハッピーなものを出力はしにくい。

怒りの根源にかかわるものは、出力しやすい。

そういう意味で、今の感情に近いものは出力しやすくなる。

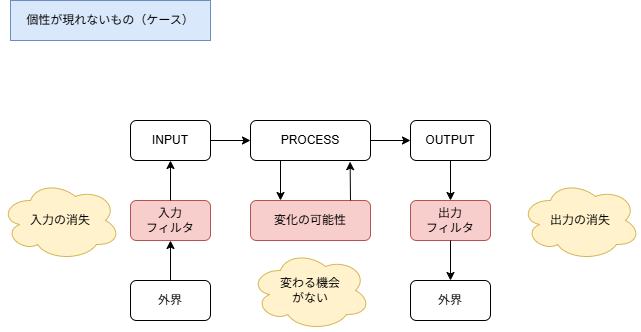

1.4. 個性が現れないもの(映し出されないもの)

1.3で、反応的な処理がされるケースを示した。

連続的で継続的な処理やOUTPUTが求められる時は"個性"が現れにくい。

周囲の出力の期待値が均一なときは、現れにくい。

入力のフィルタが強い場合、出力のフィルタが強い場合、個性が現れにくい。

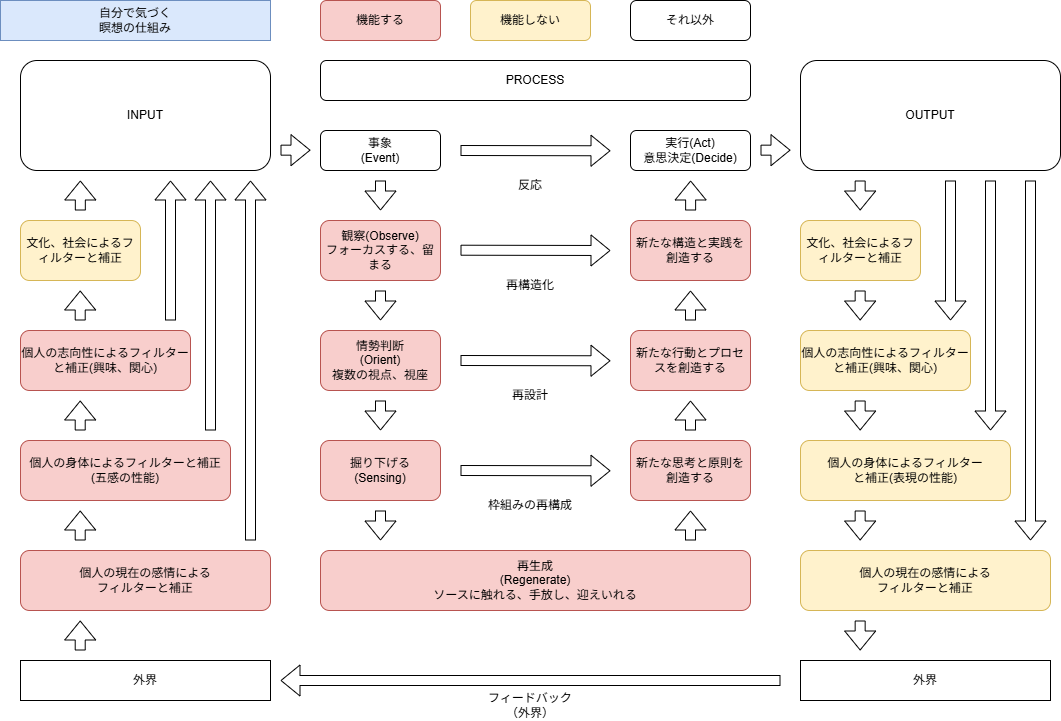

2. 自身の個性を自身がどのように認識するか?

2.1. 自身で気づく

a. 瞑想の仕組み

瞑想は、出力を機能しないようにする。

また、大きな入力である目の入力を機能しないようにする。

そのことにより、INPUTの前段にある感情、目以外の入力、志向性に集中させる。

INPUTの前段にあるフィルタや補正がより明瞭になる。

瞑想後に頭がすっきりする感じは、入力フィルタと補正が明確になったことによるものになる。

また、INPUTが明瞭になったことにより、瞑想前にしていたPROCESSと”大きな変化の可能性”が生み出される。

明瞭なINPUTと外界へのOUTPUTにフタをすることで、自由なPROCESSが行われる。

ここで発生したものは"個性のはたらき"が現れやすい。

b. 雑な思いつきを出しきる

思っている感情や思考を書き出したり、吐き出すことで、その行為自体でスッキリする。

出力したものが内にあったときには、それを保持するためにリソースを使っていたが、

保持に必要なリソースが解放される。

また、敢えて保持していた”ものごと”は、"個性のはたらき"が現れている可能性が高い。

その"ものごと"を確認できる状態になることで、"個性のはたらき"の結果が認識できる。

c. 雑な思いつきを組み合わせてみる

a.やb.での感じたことや思ったことを蓄えられたら、

それを組み合わせてみる。

その組み合わせの中に"しっくりくる"ものが出てくるときがある。

その組み合わせが生み出された中に"個性のはたらき"が現れる。

日記やジャーナルは、この機能を持っている。

定期的に出しきることで、"個性のはたらき"によるデータが蓄積され、

自身の個性に気づきやすくなる。

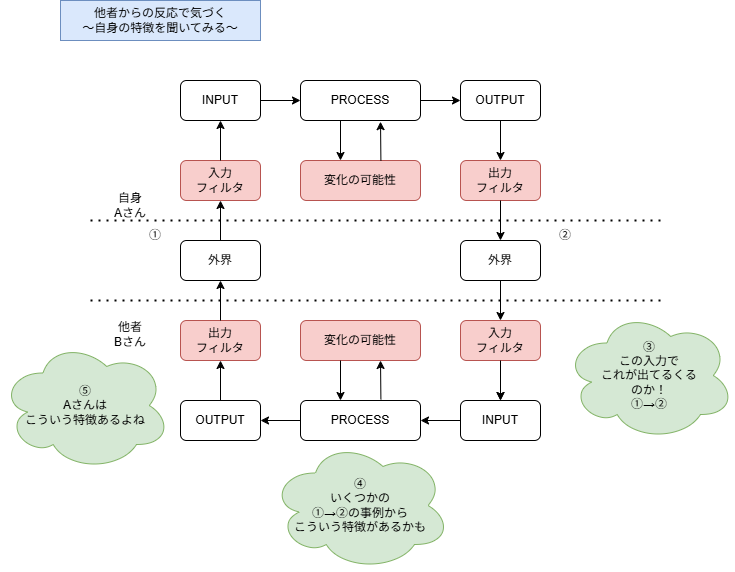

2.2. 他者からの反応で気づく

a. 自身の特徴を聞いてみる

個人それぞれに個性があるため、他者からみた自身の特徴もバラツク。

その特徴を聞いてみることで、OUTPUTの特異点に気づきやすい。

自身がするOUPUTは、自身では差異に気づきにくいためである。

b. 対話をする

aに近いが、他者が思っていること、自身が思っていることを話をすることで、

感情が整いやすくなり、整理される。(2.1.cの複数人バージョンともいえる)

9. リンク

Qiita

【バイアスを考える】アリストテレスの中庸、孔子の中庸、ブッダの中道の比較

スキル(技能/能力)マップの整理

技術者としての強みを探すヒント

ストレングス・ファインダー〜自分の強みに目を向ける〜

URL

教育における個性

ウィリアム・ジェームズ

心が変われば行動が変わる

論理的思考と習慣化で人生を切り拓く|アリストテレスに学ぶ

PID制御

現存在の本来性について(松本佳菜子)

木村洋二(1982). 意識機能と写像の概念. (閲覧日:2025-05-05)

丸山文隆(2022). ハイデッガー『存在と時間』における「非本来性」の概念. (閲覧日:2025-05-05)

ニーチェクラブ(2022).超人. (閲覧日:2025-05-05)

船木祝(2024).カントの人間学講義における、個人の「性格」概念を巡る思想発展. (閲覧日:2025-05-05)

アインシュタインの名言20選

古矢晋一(2018).フランクル「夜と霧」における「群衆の精神病理学」について. (閲覧日:2025-05-05)

塩川 太嘉朗(2021).西田幾多郎『善の研究』に挑む!.(閲覧日:2025-05-05)

【The Theory of Multiple Intelligences :多重知能理論についてお話ししましょう】.(閲覧日:2025-05-17)

Authentic Works inc. .U理論とは?.(閲覧日:2025-05-17)

NTT技術ジャーナル.音声・言語・身体動作を複合的に扱い対話の仕組みを解明。「マルチモーダルインタラクション」の研究.(閲覧日:2025-05-18)

世界では虹は7色ではない?!.(閲覧日:2025-05-18)

MAG2NEWS.いろいろな「雨」がある日本語、様々な「考える」がある英語の話.(閲覧日:2025-05-18)

wikipedia:嫌がらせ(ハラスメント)

コグラボ.ジャーナリングとは?やり方や効果、おすすめのノートと活用方法、実践者の声まで解説【公認心理師監修】.(閲覧日:2025-05-24)

書籍

チェット・リチャーズ(2019).OODA LOOP ―次世代の最強組織に進化する意思決定スキル. 東洋経済新報社.

Chet Richards(2004).Certain to Win: The Strategy of John Boyd, Applied to Business. Xlibris.

C・オットー・シャーマー(2017).U理論[第二版]――過去や偏見にとらわれず、本当に必要な「変化」を生み出す技術.英治出版

C. Otto Scharmer (2016).Theory U: Leading from the Future as It Emerges (English Edition) .Berrett-Koehler Publishers

変更履歴

2025/05/05 新規作成

2025/05/17 1.3.a追記

2025/05/18 1.3.b追記

2025/05/22 1.3.c/d,1.4追記, 2.追記

2025/05/24 2.2.追記