1. 背景と目的

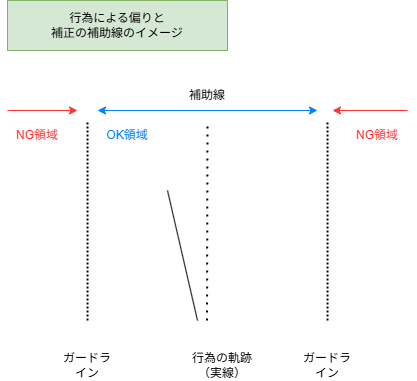

人の行為は必ず偏り(バイアス)ができてしまう。

日常のルーティンや決定を行う中で、偏りを補正するための補助線が必要だと思う。

偏った行為の補助線ではなく、中心を語った先人がいる。

語られた中心の概念を参考にして、補助線を引く方法を考えてみる。

2. それぞれの出典と概要

2.1. アリストテレスの中庸(メソテース)

”Copilot メソテースの徳の説明”

アリストテレスのメソテース(中庸)における徳は、『ニコマコス倫理学』で詳しく説明されています。彼は、徳とは「過不足のない適切な状態」にあると考え、極端な行動を避けることが重要だと説きました。

メソテースにおける徳の特徴

- 極端を避ける:徳は「過剰」と「不足」の間にある適切なバランスを持つ。

- 状況に応じた判断:数学的な平均ではなく、個々の状況に応じた適切な選択が求められる。

- 実践知(フロネーシス):徳を正しく判断するためには、経験と知恵が必要。

具体的な徳の例

| 極端(過剰) | 徳(中庸) | 極端(不足) |

|---|---|---|

| 無謀 | 勇気 | 臆病 |

| 放縦 | 節制 | 禁欲 |

| 傲慢 | 謙虚 | 卑屈 |

| 過度な怒り | 温和 | 無感動 |

このように、アリストテレスは「徳とは適切なバランスを持つもの」と考えました。

彼の倫理学は、個人が幸福を追求するための指針として機能し、社会全体の調和にもつながるとされています。

2.2. 孔子(儒教)の中庸

”Copilot 中庸の説明”

儒教における中庸(ちゅうよう)は、極端を避け、調和の取れた生き方を重視する思想です。

これは『論語』で孔子が「中庸の徳たるや、それ至れるかな」と述べたことに由来し、後に『礼記』の一篇として『中庸』が成立しました。

中庸の基本的な考え方

- 偏らない生き方:過不足なく、極端に走らないことが理想の徳とされる。

- 「庸」の意味:朱子は「庸、平常なり」と解釈し、日常の中で徳を実践することが重要だと説いた。

- 天命との関係:『中庸』では「天命を知る」ことが人間の本質であり、それに従うことが道であるとされる。

中庸の実践

中庸は単なる「ほどほど」ではなく、状況に応じた適切な判断を求めるものです。

2.3. ブッダ(仏教)の中道

”Copilot 中道の説明”

仏教の中道は、極端な立場を避け、適切なバランスを取る生き方を示す教えです。以下のような具体的な例があります。

-

弾琴の譬え(緊緩中道)

釈迦は弟子に「琴の弦が張りすぎると切れ、緩すぎると音が出ない」と説きました。これは、修行も極端な苦行や怠惰ではなく、適度な努力が必要であることを示しています。 -

初転法輪で説かれた「不苦不楽の中道」

釈迦は悟りを開いた後、最初の説法で「快楽に溺れることも、苦行に走ることも正しい道ではない」と説きました。快楽と苦行の両極端を避け、適切な修行を行うことが重要だとされています。 -

縁起の中道(非有非無)

龍樹(ナーガールジュナ)の『中論』では、「すべてのものは有でも無でもない」と説かれています。これは、存在を固定的に捉えるのではなく、縁起によって変化するものとして理解することを意味します。 -

八正道の実践

仏教では、正しい見解・思考・言葉・行動・生活・努力・念・定の八つの要素をバランスよく実践することが「中道」を歩むこととされています。例えば、過度な禁欲や放縦を避け、適切な節制を行うことが重要です。

3. それぞれの整理

”Copilot それぞれの目的”

アリストテレスの「メソテース」—個人の徳と幸福

目的:人間の幸福のための最適な行動

- 『ニコマコス倫理学』では、人間が善き生を送るためには、「過不足のない選択」をする必要があると説かれています。

- 勇気は「無謀」と「臆病」の間にあり、寛容は「放縦」と「頑なさ」の間にあるなど、状況に応じた適切な行為が美徳とされます。

- 社会的秩序ではなく、個人の倫理や幸福を中心に考え、理性的な判断が求められます。

儒教の「中庸」—社会の秩序と調和

目的:理想的な社会と道徳的な人間形成

- 『中庸』は、儒教における「徳の実践」と「社会調和」のための指針として発展しました。

- 儒教は、家庭・国家・社会の秩序を重視し、個人が「過不足なく調和的な行動」をすることで、理想的な社会を築けると考えます。

- 孔子の思想が基になっており、朱子学の発展によって「天命(自然の理法)と一致する生き方」として解釈されるようになりました。

仏教の「中道」—苦しみからの解放

目的:輪廻と苦しみからの脱却

- 釈迦は、王族として贅沢な生活を送った後、苦行を経験しましたが、どちらも悟りには至らないと考え、「不苦不楽の中道」を見出しました。

- 中道は「八正道」によって実践され、欲望や執着を手放すことで苦しみを減らし、解脱へと至る手段とされます。

- 哲学的にはナーガールジュナの『中論』などで「有でも無でもない、空の立場」が中道とされ、極端な二元論から自由になることを目的としています。

まとめ

| 思想 | 目的 | 中庸(儒教) | 中道(仏教) | メソテース(アリストテレス) |

|---|---|---|---|---|

| 社会的背景 | 何を目指したか | 社会の調和と道徳的秩序 | 苦しみの解脱 | 個人の最適な徳 |

| 中心概念 | 何を重視するか | 社会の規範と天命 | 執着を減らし解脱へ | 理性的な選択 |

| 実践方法 | どう生きるか | 礼儀と道徳の均衡 | 八正道による修行 | 過不足のない判断 |

4. 補助線の可能性

ひとりひとりの成長の段階によって、補正するのか、採用すべき中心点を受け入れるのかが分かれる。

参考として、エリクソンの心理社会的発達理論を提示する。

エリクソンの心理社会的発達理論

| 発達段階 | 年齢 | 主な課題 | ポジティブな結果 | ネガティブな結果 | 主な関係性 |

|---|---|---|---|---|---|

| 乳児期 | 0〜1歳 | 基本的信頼 vs 基本的不信 | 希望(安心感) | 不信感(恐れ) | 養育者(親・保護者) |

| 幼児期 | 1〜3歳 | 自律性 vs 恥・疑惑 | 意志(自信) | 恥・疑惑(自尊心の低下) | 養育者・家族 |

| 幼児後期 | 3〜6歳 | 積極性 vs 罪悪感 | 目的意識 | 罪悪感(行動の抑制) | 家族・友達(遊びの仲間) |

| 学童期 | 6〜12歳 | 勤勉性 vs 劣等感 | 有能感(達成感) | 劣等感(自信喪失) | 教師・友達(学校・社会) |

| 青年期 | 12〜18歳 | アイデンティティ vs 役割の混乱 | 忠誠心(自己認識) | 役割の混乱(不安定) | 友人・社会全体(アイデンティティ形成) |

| 成人期 | 20〜40歳 | 親密性 vs 孤立 | 愛(人間関係の充実) | 孤立(孤独感) | 恋人・配偶者・友人(親密な関係) |

| 壮年期 | 40〜65歳 | 生産性 vs 停滞 | 世話をする心(社会貢献) | 停滞(無力感) | 家族・同僚・次世代(社会貢献) |

| 老年期 | 65歳〜 | 統合性 vs 絶望 | 英知(人生の肯定) | 絶望(後悔) | 社会全体・若い世代(人生の振り返り) |

現在の社会では青年期と成人期の"主の課題"が解決されにくくなっていると思われる。

例えば、青年期の高校生(15~18歳)を考えてみる。

関係性のありそうな共同体を上げてみる。

- 家族(祖父母、親、兄弟)

- 地域(市町村内、集合住宅内)

- 学校(学校全体、クラス、友達)

- 部活

- インターネット上の関係(SNS, ゲーム, 同じ趣味の仲間)

地域内での世代間の交流が減少しているため、異なる価値観を知ったうえで対応する機会が減っている。

異なる価値観を知ること(a)

その対応すること(b)

どちらの機会があることでしか、行為の偏りを把握することはできない。

その機会を持ったうえで、第三者もしくは客観的な視点での自己判断により偏りの補正ができる。

9. リンク

URL

バイアス

中庸(メソテース:アリストテレス)

中庸(儒教)

中道(仏教)

ニコマコス倫理学(アリストテレス)

エリクソンの心理社会的発達理論

変更履歴

2025/05/02 新規作成