背景と目的

茶道につながる道教を整理してみる。

1. 道教の起源

1.1. 老子

老子は、中国の紀元前6~5世紀ごろの人物。

孔子とほぼ同年代に生きていたと言われている。

ただ、老子が孔子を批判する言葉が残っており孔子より後の時代ともいわれる。

老子が「老子道徳経(老子、以降「老子」)」を記した人物とされている。

「老子」は、上篇37章(道経)、下篇44章(徳経)、合計81章からなる。

1.2. 荘子

荘子(そうし)は、中国の紀元前4~3世紀ごろの人物。

「荘子(そうじ、南華真経)」を記したと言われている。

唐代に荘子を"南華真人"と呼ばれたため、中国では「南華真経」と呼ばれようになった。

老子と荘子を合わせて、老荘、老荘思想ということが多い。

「荘子」の構成

内篇(7):逍遙遊、斉物論、養生主、人間世、徳充符、大宗師、応帝王

外篇(15):駢拇、馬蹄、胠篋、在宥、天地、天道、天運、刻意、繕性、秋水、至楽、逹生、山木、田子方、知北遊

雑篇(11):庚桑楚、徐無鬼、則陽、外物、寓言、譲王、盗跖、説剣、漁父、列禦寇、天下

「荘子.金谷治(訳).岩波文庫」は、内篇→外篇→雑篇の順としている。

1.3. 道教の成り立ち

中国では、多くの"道"に関わる教えがあり、諸説ある。

魏晋時代(184-439)、道教の文献が整備される。

"玄学"として学問が成立する。

南北朝時代(439-589)、道教が発達する。固有の儀式が発達。

唐時代(618-907)、中国での道教が全盛時代になる。

唐の李氏が老子の子孫という体で正統性を説いたため、道教の経典が編纂される。

北宋時代(960-1127)、儒教の四書五経に似た”三洞四補”として編纂される。

道教の経典

儒教の資料は多くが残っているが、道教の経典は現存するものは少ない。

| 分類 | 経典名 | 補足説明 |

|---|---|---|

| 哲学的基礎 | 道徳経(老子) | 道教の根本思想を示す81章の詩的格言集。無為自然・柔弱の徳を説く。 |

| 哲学的基礎 | 荘子(南華真経) | 相対主義・自由思想・神仙思想を寓話形式で展開。胡蝶の夢が有名。 |

| 哲学的基礎 | 列子 | 荘子に近い思想を持つ寓話集。夢・運命・自然の調和を扱う。 |

| 神仙術・養生 | 抱朴子(葛洪) | 内丹術・不老長生・符籙・養生法を体系化した技術書。 |

| 神仙術・養生 | 黄庭経 | 身体内の神々と丹田を観想する内丹術の経典。瞑想・存思法の基礎。 |

| 儀礼・呪術 | 太平経 | 太平道の教義書。罪の告白・天命・理想社会の構築を説く。 |

| 儀礼・呪術 | 清静経 | 心を清め、道と合一するための短い修行経典。儀礼や瞑想に用いる。 |

| 儀礼・呪術 | 度人経 | 魂の救済・死者の導きに関する儀礼経典。霊宝派で重視される。 |

| 総合典籍 | 雲笈七籤 | 宋代に編纂された道教百科。儀礼・神学・養生・占術などを網羅。 |

| 総合典籍 | 道蔵(正統道蔵) | 明代に編纂された道教の大蔵経。1400以上の経典を三洞四補に分類。 |

1.4. 日本での道教

日本に伝わった道教は「老子」「荘子」を基礎とした思想体系を指す。

唐時代に日本へ仏教とともに伝来したと言われる。

空海(774-835)が、「三教指帰」で仏教・儒教・道教についての考えをまとめている。

茶道の流れで、栄西(1141-1215)が、で宋代の茶を「喫茶養生記」にしてまとめた。

"養生"は、「老子」「荘子」「抱朴子(ほうぼくし)」で示された概念になる。

"養生"は、生(命)を養う(大切にする)ことを意味する。

本草学の貝原益軒(1630-1714)は、「養生訓」で健康な生き方についてをまとめた。

道教の多くの要素は、神道や仏教へ融合していく。

"おふだ"や"おみくじ"、儀式など。

2. 道教の概念

2.1. 道(tao)

「老子」の第一章は、"道"の概念を示している。

道の道とす可き(これが道だと言えるような道)は、常の道に非ず。

名の名とす可き(これが名だと言えるような名)は、常の名に非ず。

名無し、天地の始めには。名有り、万物の母には。

故に常に無欲にして以て其の妙(深遠微妙な根源の世界)を観、 常に有欲にして以て其の徼(明らかな現象世界)を観る。

此の両者は、同じきより出でて名を異にし、同じく之を玄(奥深い神秘)と謂う。 玄の又た玄、衆妙の門。

「老子」第一章

"道"は、天地の始めであり、正しく表現することはできない。

過去にパタン・ランゲージで、

"名づけえぬ質"と示した概念を世界全体へ展開したものに近い。

道は一を生じ、一は二を生じ、二は三を生じ、三は万物を生ず。

万物は陰を負いて陽を抱き、冲気以て和を為す。

「老子」第四十二章

"道 → 一 → 二 → 三 → 万物"という"生成の概念"を示している。

僕は、"はじまりの何もない状態"を"道"(≒虚,無)と理解している。

道教では、"万物"の手前にある"三"に重きを置いている。

2.2. 無為自然と徳(道 → 一)

生成の概念を調和しながら変化するために、"無為自然"という状態を示している。

訳すれば「何もしない」だが、

正確には「何もしない」のではなく

「人間的なさかしらを捨てて、自然に従う」状態を指す。

wikipedia:無為 (中国哲学)より抜粋

徳は一なり。一は気を布くことを主りて之を畜養す。

『老子』第五十一章「徳畜之」河上公注河上公注では、「徳」は、

「道」からはじめて生じた「一」に相当し、

その「徳」(=「一」=「太和の精気」)の働きとは、

「気」を布き広めて万物を養い育てることであると解釈している。

「道教思想10講」P41 より

無(道)から有(万物)に至るまでの段階の一段目に、"徳"という働きがある。

"徳"は、気であり、身体の善い状態である。元気であるともいえる。

2.3. 陰陽(一 → 二 → 三)

過去に易経の構造で太極図を示した。

太極図は、"道 → 一 → 二 → 三"を図示したものになる。

易に含まれない点として、"冲気(ちゅうき)"の概念がある。

"陰" → "陽" の矢印の部分が"冲気"だろう。

"冲"は、"中"であり、"和"である。中和であり、調和である。

「茶の本」で面白い例が示されている。

宋代のたとえ話に「三人の酢を味わう者」というのがあるが、三教の傾向を実に立派に説明している。昔、釈迦牟尼、孔子、老子が人生の象徴酢瓶(すがめ)の前に立って、おのおの指をつけてそれを味わった。

実際的な孔子はそれが酸いと知り、仏陀はそれを苦いと呼び、

老子はそれを甘いと言った。

「茶の本」P45

道教(老子)としては、酢という極と反対の極を甘いとし、常に調和のための反対の極の存在を持ち、和をよいものとしようとした。

道教(老子)における易と儒教(孔子)における易の扱い方が、この点で異なる。

過去に"イノベーター理論(キャズムの壁)との接続"で示した"思想家"の立ち位置を道教の視点は持ち続ける。

"三"は、易では8パターンの状態を示し、"気"が8パターンの状態に変化したものといえる。

過去から現在の"下卦"、現在から未来の"上卦"が気のパターンにより変化することを"易"では示す。

2.4. 三と五(三 → 万物)

"三"から"万物"の間には、多くの要素が登場する。

三と道教

| 分類 | キーワード | 補足説明 |

|---|---|---|

| 神格構造 | 三清 | 玉清元始天尊・上清霊宝天尊・太清道徳天尊の三位一体。道教の最高神格。 |

| 宇宙論 | 三界 | 天界・人界・冥界。道教の宇宙階層構造。 |

| 修行体系 | 三元 | 上元(天官)・中元(地官)・下元(水官)。罪の赦しと福の授与を司る。 |

| 儀礼構造 | 三官大帝 | 天官・地官・水官の三神。三元節に祀られる。 |

| 経典分類 | 三洞 | 洞真・洞玄・洞神。道教経典の三大分類。 |

| 修行段階 | 三田 | 上丹田(神)・中丹田(気)・下丹田(精)。内丹術の身体構造。 |

| 修行段階 | 三宝 | 精・気・神。生命の三要素。内丹術の錬成対象。 |

| 時間構造 | 三元節 | 上元(旧暦1/15)・中元(7/15)・下元(10/15)。三官に対応する祭日。 |

| 空間構造 | 三才 | 天・地・人。宇宙と人間の関係を示す基本枠組み。 |

| 修行者分類 | 三師 | 天師・地師・水師。儀礼・祈祷・呪術を司る道士の階層。 |

| 神仙分類 | 三皇 | 天皇・地皇・人皇。古代神格の三位分類。 |

| 経典構造 | 三洞七部 | 三洞に加え、七つの補助分類(四補+追加)で道蔵を構成。 |

| 身体論 | 三尸虫 | 人体内に棲む三つの悪霊。庚申信仰の起源。 |

| 経典 | 三一経 | 正一教の教義書。三清と一気の統合を説く。 |

| 儀礼 | 三献 | 神前に三種の供物を捧げる儀礼形式。 |

| 修行法 | 三帰 | 道・経・師への帰依。道教の信仰宣言。 |

五と道教

| 分類 | キーワード | 補足説明 |

|---|---|---|

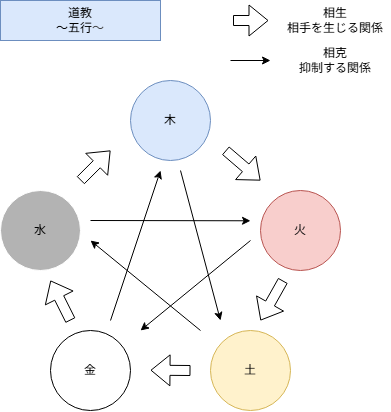

| 宇宙論 | 五行 | 木・火・土・金・水の五元素。相生・相剋の関係で宇宙と身体を構成。 |

| 神格構造 | 五方神 | 青帝(東)・赤帝(南)・黄帝(中)・白帝(西)・黒帝(北)。五行に対応する方位神。 |

| 空間構造 | 五方 | 東・南・西・北・中央。都市設計・儀礼空間・風水に応用。 |

| 身体論 | 五臓 | 肝・心・脾・肺・腎。五行に対応する中医学の臓器分類。 |

| 感情論 | 五志 | 怒・喜・思・悲・恐。五臓と対応する感情の分類。 |

| 味覚分類 | 五味 | 酸・苦・甘・辛・鹹。食養・薬膳・養生法に応用。 |

| 色彩象徴 | 五色 | 青・赤・黄・白・黒。儀礼・衣装・方位・神格に対応。 |

| 音楽構造 | 五音 | 宮・商・角・徴・羽。五行と対応する音階。祭祀音楽にも使用。 |

| 民俗信仰 | 五毒 | 蠍・蛇・蜈蚣・蛙・蜘蛛。端午節などで災厄除けに用いられる。 |

| 民俗信仰 | 五瘟神 | 疫病を司る五神。祈祷・祭祀で疫病除去を願う対象。 |

| 都市設計 | 五岳 | 泰山・華山・衡山・嵩山・恒山。五方に対応する聖山。 |

| 修行段階 | 五丹 | 金丹・銀丹・水丹・火丹・土丹。内丹術の錬成段階。 |

| 空間象徴 | 五福 | 寿・富・康寧・好徳・善終。道教的幸福の五要素。 |

| 神格構造 | 五母 | 無極五母。女性神格の象徴。母性・創造・保護を司る。 |

五行

"易"で示す変化をさらに明確にし、身体や世界の状態を示し、

万物の状態が常に循環することを示している。

9. リンク

Qiita

【深化のプロセスを考える③】質の積層~パタン・ランゲージの先~

【深化のプロセスを考える④】変化の書~易経(The Book of Changes)~

【バイアスを考える④】差分の検出機構

URL

wikipedia:道教

wikipedia:老子

wikipedia:老子道徳経

TaoWorld:老子道徳経

wikipedia:荘子

wikipedia:玄学

ALA!中国:日本における道教とその影響

日本道教學會 HP

国立国会図書館:六十干支

wikipedia:五行思想

クラシエ:漢方の基礎知識2「五行とは」

wikipedia:無為 (中国哲学)

wikipedia:神道

wikipedia:空海

wikipedia:抱朴子

wikipedia:貝原益軒

論文

書籍

老子, 蜂屋 邦夫(訳)(2008).老子.岩波書店.

野中 根太郎(2019).全文完全対照版 老子コンプリート.誠文堂新光社.

荘子, 金谷治(訳)(1971).荘子(一).岩波書店.

張 鍾元, 上野 浩道(訳)(1987).老子の思想: タオ・新しい思惟への道.講談社.

神塚 淑子(2020).道教思想10講.岩波書店.

動画

COTEN RADIO:【55-1 COTEN RADIOショート 老子・荘子編1】

賢者の朗読:【老荘思想】『老子』『荘子』ー全話版ー ((朗読)) 《170分》一気見動画

変更履歴

2025/09/10 新規作成

2025/09/12 1.4./2.追加

2025/09/13 2.4.追加