はじめに

この記事の TRON(トロン)とは パソコン用 OS の BTRON のことです。孫正義は(TRON ではなく)BTRON を潰しました。しかし世の中 TRON と BTRON を区別できてない(孫正義の著書でも区別されていない)ので、ここでも区別せずに書きます。

実際には孫正義がいなくても TRON(トロン)は潰れていました。

だって当時の日本国民が TRON を買わなかったんだもん。

なので孫正義の行動がどれだけ意味があったかは不明です。

なお、TRON は潰れた(売れなかった)だけで、完成して今も販売しています。

TRON のデマばかりでうんざりしたので真実を書きました。

日本航空(JAL)123便の墜落事故と孫正義は関係ありません。そもそも123便墜落事故は悪質なデマです。考えるだけ無駄ですが、気になる人は 「TRON(トロン)開発者が日航123便の墜落で死亡」デマの真実 をどうぞ

孫正義が TRON(トロン)潰しを行ったのは事実です。しかし何も商売のために邪魔だったから潰したわけではありません。その話は「孫正義 起業の若き獅子」に書かれています。しかしまあ、これがひどいことに世の中の記事は、この本を読まずに、孫正義を悪者にしています。

もちろんこの本は、孫正義サイドで書かれた本なので、孫正義にとって都合の良い話になっているでしょう。だからといって書いてある内容を改ざんして悪者に仕立て上げてはいけません。その風評被害を広めている一つが、他でもない TRON 公式サイトです。

USTRを利用したいわば風評被害によりBTRONという独自技術を潰したのは、実は米国の企業ではなく日本人だったということは後年わかったことだ。詳しく記述してある1冊の本が出たからだ。ルポ作家・大下英治著の『孫正義 起業の若き獅子』。簡単に言うと、当時孫氏はパソコン用ソフトを米国から輸入して商売をしていた。日本で独自技術のパソコンが普及したら商売にならない――ということからTRON潰しに動いたらしい。この本で書かれている通産省の高官、政治家、財界など孫氏が持てるあらゆるツテを動員しTRON潰しをやっていく様は、私も感心してしまうぐらいだ。

ここで書いてある「簡単に言うと、当時孫氏はパソコン用ソフトを米国から輸入して商売をしていた。日本で独自技術のパソコンが普及したら商売にならない――ということからTRON潰しに動いたらしい。」は本には書いてないことです。この本に書いてあるのはそのような話ではありません。孫氏が潰した理由は日本を救うためです。それが事実かどうかはさて置き本に書いてある内容を誤解させるような印象操作はよくありません。それは孫正義への風評被害です。この記事でなぜ孫正義は TRON を潰そうとしたのかを見ていきましょう。

ちゃんと説明しなければわからない人がいるようなので書きますが、この記事は孫氏にとって都合の良い内容です。彼の本の内容を紹介しているのですから当然です。TRON 公式サイトの問題点は「彼の本の内容を引用した体で自分の意見にすり替えて書くな」です。

「救っていた」という表現が気に入らない人もいるでしょうが孫氏サイドの意見としてそう書いています。ただし、当時の日本国民の多くは BTRON パソコンよりも数千本のソフトウェアが使える PC-98 (+ MS-DOS) パソコンを望んでおり、教育現場に BTRON パソコンが導入されることで引き起こされる混乱を考えれば、「救っていた」はある意味正しいと考えられます。ただし、おそらく孫氏がなにもしなくても BTRON が PC-98 に負けるという結末は変わらなかったでしょう。

参考文献

関連記事

背景1 - TRON プロジェクト

まず、TRON のことを知らなければ話が進まないので、簡単にそれを説明します。TRON は坂村氏が 1984 年に開始したプロジェクトの名前です。TRON サブプロジェクトとして「組み込み向けリアルタイム向け ITRON」「パソコン向け BTRON」「通信制御システム向けの CTRON」「メインフレーム向けの MTRON」があります。これらは OS の名前ではなく OS を含むコンピュータの仕様です。つまり「BTRON の仕様」が完成した後に「BTRON に準拠する OS を開発する」という流れです。

BTRON に準拠する OS は、考え方としてはそれぞれのパソコンメーカーが開発します。例えば松下電器(現在の Panasonic 製)の BTRON、富士通製の BTRON、日立製の BTRON と言った具合です。実際には BTRON の開発に先行していた松下電器製の OEM を買うことになったかもしれず、松下電器以外は MS-DOS を買うのとライセンス料的に大差なかったことになります。最終的に松下電器も BTRON を発売せず(BTRON パソコンを発売したのは松下電器が BTRON 開発から撤退し、BTRON 開発陣が移った松下通信工業)、その後、パーソナルメディアが後を引き継いで BTRON パソコンと BTRON OS を一般販売しています。

TRON は無償で提供されたという話がありますが、これは「TRON (BTRON) の仕様」の話であって動作する BTRON が無償で提供されたわけではありません。ITRON に準拠した T-Kernel は 2002年に提供されましたが、BTRON に関しては現時点でも完成した無償の実装はありません。PC 互換機で動作する BTRON (1B/V1) は 7万円だったようです。ちなみに Windows 95 は 通常版が 29,800円、アップグレード版が 13,800 円だったようです。Linux のようにソースコード込みで無償で提供されたわけではなく、坂村氏は動作する BTRON の実装を、無料で誰でも改良して再配布できるようにしたなんて話は嘘です

背景2 - 日米のパソコン用OSの開発競争

某コミックなどでは、Windows 95 の発売前に日本は画期的な OS の開発に成功したなどというデマを書いていますが、1984 年におきたできことは、これからプロジェクトを開始するというだけで、実際に動く OS はありません。なお 本当に TRON が開発された年は 1991 年です。それも独自仕様のパソコン用の BTRON で、PC 互換機で動作する単体の BTRON が発売されたのは 1994 年です。以下に当時の BTRON 関係と米国製品のパソコン(祖先であるマイコンを含む)で動作する OS の一覧を提示します。参考として一部重要なアプリケーションも記載しています。これを見ると決して BTRON の開発は Windows の開発に先行していないことがわかるでしょう。

🟦 日本と米国のパソコン用 OS の開発競争

- 🟣 Digital Research 社製

- 🟡 Unix 関係

- 🔵 MS-DOS、MSX-DOS

- 🟢 Windows 1.0-3.x、Windows 9x、Windows NT

- 🔴 Apple DOS、Mac OS、Mac OS X

- 🎨 人が使いやすいウインドウシステム(GUI)を採用したもの(最初のみ)

| 年 | TRON (BTRON) 関係 | 米国製 OS |

|---|---|---|

| 1974 | 🟣 CP/M (8ビット機用OS) | |

| 1978 | 🔴 Apple DOS 3.1(初版) | |

| 1979 | 🔴 Apple DOS 3.2 | |

| 1980 | 🔴 Apple DOS 3.3 | |

| 1981 | 🔵 MS-DOS 1.0 (PC-DOS) | |

| 🟡 Xenix(Microsoft製Unix) | ||

| 🟣 CP/M-86 | ||

| 1982 | 参考: 表計算ソフト Multiplan MS-DOS版 | |

| 1983 | 🔵 MS-DOS 2.0 (PC98にも対応) | |

| 1984 | TRONプロジェクト発足 | 🔵 MS-DOS 3.0、🔵 MSX-DOS 1.0 |

| 🔴 Macintosh 🎨 | ||

| 1985 | 🟢 Windows 1.0 🎨 | |

| 参考: 国産ワープロソフト一太郎 (MS-DOS) | ||

| 参考: Excel (Mac) | ||

| 1986 | 🔴 漢字Talk 1.0 (System 3.0) | |

| 表計算ソフト Lotus 1-2-3日本語版 | ||

| 1987 | 🔴 漢字Talk 2.0 (System 4.1) | |

| 🔵 Windows 2.0 | ||

| 参考: Excel 2.0 (Windows) | ||

| 1988 | USTRが日本に圧力 | 🔵 MS-DOS 4.0、🔵 MSX-DOS 2.20 |

| 1989 | 🔴 漢字Talk 6.0 (System 6) | |

| 1990 | 🟢 Windows 3.0 | |

| 参考: DOS/Vの開発 PC互換機の日本語対応 | ||

| 1991 | ● 初のBTRON搭載機 1B/Note 🎨 | 🔵 MS-DOS 5.0 |

| 🟡 Linux 1.0(※フィンランド) | ||

| 1992 | 1B 表計算 | 🔴 漢字Talk 7 (System 7.1) |

| 🟢 Windows 3.1 | ||

| 🟡 386BSD(PC互換機用) | ||

| 1993 | 🔵 MS-DOS 6.0 | |

| 🟢 Windows NT 3.1(NT系の初版) | ||

| 参考: 一太郎 (Windows) | ||

| 🟡 NetBSD、🟡 FreeBSD | ||

| 1994 | ● 1B/V1(PC互換機対応) | 🟢 Windows NT 3.5 |

| 1995 | ● 1B/V2(PC互換機対応) | 🟢 Windows 95(MS-DOS 7.0内蔵) |

| 🔴 漢字Talk 7.5 (System 7.5) | ||

| 1996 | ● 1B/V3(PC互換機対応) | 🟢 Windows NT 4.0 |

| 🟡 OpenBSD | ||

| 1997 | 🔴 Mac OS 8 | |

| 1998 | ● B-right/V | 🟢 Windows 98 |

| 1999 | 🔴 Mac OS 9 | |

| 2000 | 🟢 Windows Me(9x系の最後) | |

| 🟢 Windows 2000(NT系) | ||

| 2001 | 🟢 Windows XP(NT系) | |

| 🔴 Mac OS X(Unixベース) |

背景3 - CEC の教育用パソコンの選定

1984 年に発足した TRON プロジェクトの話とは独立して、1986年7月に設立された「コンピュータ教育開発センター (CEC)」(旧文部省と旧通商産業省の下部組織)は、小・中・高等学校に導入する教育用パソコンの選定をしていました。そして CEC に関わっていた通産省が、日本の技術に固執しており、BTRON パソコンを作ることを各メーカーに(教育用パソコンの話の前に)通達しており、CEC は当時完成もしていない BTRON を教育用パソコンの OS として選び、これから 作らせようとしました。TRON プロジェクトには次のように書かれていますが、

そして1986年。文部省と通産省が作ったコンピュータ教育推進センター(CEC)という組織――これからはパソコン教育が必要になるとの認識から作られた標準化団体だ。そこが教育用標準パソコンとしてBTRONを検討しだした。その理由は私がロイヤリティ――つまりお金をとらないと言っていたのと、世界中のメーカが参入できるようにしていることへの評価であった。

実際には通産省が米国の技術を教育用パソコン市場から排除するために BTRON の採用が都合が良かったと考えられます。通産省が BTRON を押し切ろうとし、それに NEC が猛反発した話は以下の本に書かれています。マイクロソフトの真実では、NEC 側が MS-DOS を提案すると国賊とまで罵られ、そこまで言うのであれば今すぐナタでコンピュータを壊してみせろと言い返す話が載っています。

TRON プロジェクトのリーダー坂村健氏(東京大学教授)は、BTRON(PC 用 TRON OS)を小、中、高の学校に採用し、これによってコンピュータ教育をするという事を提唱した。文部省もこれに同意し、旧文部省と旧通商産業省の下 部組織である、コンピュータ教育開発センター(CEC)が、BTRON の導入を 予定した。また、各企業も BTRON をバックアップし、BTRON 仕様の PC を 製造する事を決めた。

教育用パソコンを選定すること、一部の学校にはパソコンがすでに導入されていたことに注意してください。プログラミング教育は最近の話題に思えますが、高校では 1970 年の学習指導要領にプログラミングや言語などについて書かれています。

<学習指導要領>

1970(昭和45)年の「高等学校学習指導要領」(昭和45年10月 文部省)の普通科の数学の授業において、プログラミングが取り入れられたことが記載されていた。実際の実施は、1973(昭和48)年の施行以降であった。

具体的には、

「電子計算機を利用できる場合には,さらにプログラムを作成し,実際に計算機にかけ結果が求められるようにする。」と記述されており、プログラミング言語として、実際に授業で用いられたのは、FORTRANとBasicであった。

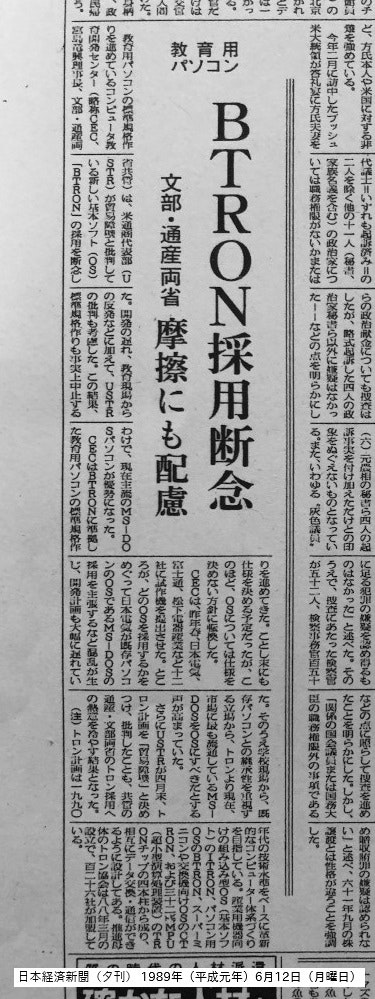

ここから言えることは、当時すでに PC-98 シリーズや MS-DOS で動くプログラミング用課題などを作っており、BTRON 機の導入でそれが動かなくなるようだと現場の教師は反対するだろうということです。すでにパソコンを活用している人にとっては、BTRON 機は何のメリットもありません。これは教育用パソコンの OS の統一を断念したときの新聞の記事(日本経済新聞(夕刊)1989年6月12日)からも明らかです。

教育用パソコンの標準規格作りを進めているコンピュータ教育開発センター(略称CEC、宮島竜興理事長、文部・通産両省共管)は、米通商代表部(USTR)が貿易障壁と批判している新しい基本ソフト(OS)「BTRON」の採用を断念した。開発の遅れ、教育現場からの反発に加えて、USTRの批判も考慮した。この結果、標準規格づくりも事実上中止するわけで、現在主流のMS-DOSパソコンが優勢になった。

CECはBTRONに準拠した教育用パソコンの標準規格作りを進めてきた。ことし末にも仕様を決める予定だったが、このほど、OSについては仕様を決めない方針に転換した。

CECは、昨年春、日本電気、富士通、松下電器産業など十二社に試作機を提出させた。ところが、どのOSを採用するかをめぐって日本電気が既存パソコンのOSであるMS-DOSの採用を主張するなど混乱が生じ、開発計画も大幅に遅れていた。そのうえ学校現場から、既存パソコンとの継承性を重視する立場から、トロンより現在、市場に最も流通しているMS-DOSをOSにすべきだとする声が高まっていた。

さらにUSTRが四月末、トロン計画を「貿易障壁」と決めつけ、批判したことも、共管の通産・文部両省のトロン採用への熱意を冷やす結果となった。

背景4 - 国民機「NEC PC-98」の高いシェア

1986年7月に設立された CEC は 1987年7月、教育用コンピュータに BTRON 機を指定し、通産省は BTRON を採用するように各パソコンメーカーに説得していました。多くのパソコンメーカーは BTRON を採用することにしましたが、これに反発したのが NEC です(EPSON は不明)。なぜなら当時 NEC 製の PC-98 (PC-9800) シリーズは圧倒的なシェアを持っていたからです。

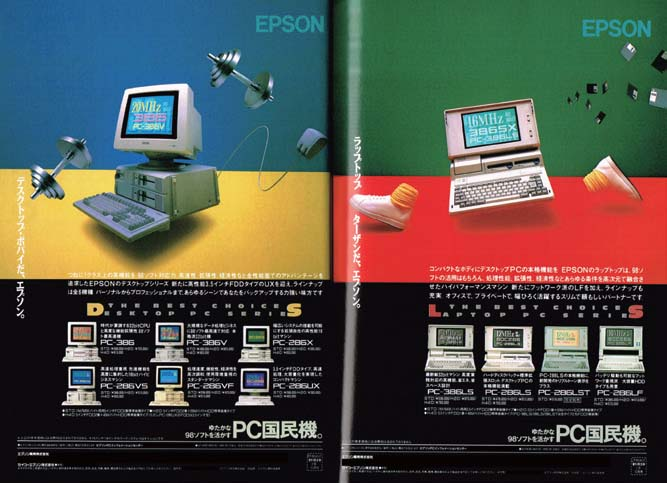

圧倒的なシェアを持っていた PC-98 シリーズは「国民機」と呼ばれました。正確には「国民機」とは PC-98 シリーズの互換機(言うまでもなく勝手に作っていました)を開発した EPSON が、最初の PC-98互換機である PC-286 を発売したときの広告のキャッチコピーとして使用した言葉です。

画像の引用元: 👎️

EPSON 機ファンの人は PC-98 シリーズが国民機と呼ばれることを嫌うようですが、PC-98 シリーズが国民機と呼ばれるようになったのは事実です。ここで重要なのはどちらが国民機かではなく、当時にパソコンは「国民機」と呼ばれるほど使われていたということです。

当時を知らない人は、1987 年にパソコンなんて使われていたの?と思うかもしれませんが、NEC が発売したパソコンは 1982 年に発売された PC-98シリーズだけではなく、

- 1979 年発売の PC8000 シリーズ(8ビット)

- 1981 年発売の PC8800 シリーズ(8ビット)

- 1983 年発売の PC-100 シリーズ(16ビット) マウスによる GUI をサポート

など複数あります。何にパソコンを使ったかと言われれば、ワープロ、表計算、お絵かきソフト、プログラミング、そしてゲームです。当時のパソコンは「アルファベットのコマンドを入力すること」だけではありません。ソフトウェアの起動こそコマンド入力は必要でしたが、キーボードでメニューを操作したり、マウスを使ったグラフィカルなソフトウェアもありました。もちろん音も鳴らせました。そりゃゲームができるんだから当然ですよね?

当時のシェアについては NEC と EPSON の 16 ビッパソコンのシェアの推移を示した以下の表からわかります(見やすさのために元データからレイアウトを加工)。

セイコーエプソン・国内市場エプソン ブランド完成品躍進の端緒

| 年・月 | NEC | EPSON | その他 | 年・月 | NEC | EPSON | その他 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1987年5月 | 94.3% | 1.0% | 4.7% | 1988年2月 | 78.4% | 16.0% | 5.6% | |

| 6月 | 91.9% | 1.3% | 6.8% | 3月 | 80.6% | 12.4% | 7.0% | |

| 7月 | 91.3% | 1.7% | 7.0% | 4月 | 79.5% | 14.4% | 6.1% | |

| 8月 | 92.2% | 2.1% | 5.7% | 5月 | 74.4% | 18.6% | 7.0% | |

| 9月 | 86.9% | 4.3% | 8.8% | 6月 | 74.9% | 19.3% | 5.8% | |

| 10月 | 84.8% | 9.9% | 5.3% | 7月 | 72.1% | 21.9% | 6.0% | |

| 11月 | 73.7% | 20.1% | 6.2% | 8月 | 73.9% | 21.2% | 4.9% | |

| 12月 | 76.0% | 18.1% | 5.9% | 9月 | 71.6% | 22.5% | 5.9% | |

| 1988年1月 | 79.5% | 14.4% | 6.1% | 10月 | 69.3% | 24.8% | 5.9% |

EPSON がかなり頑張っており NEC のシェアを奪っていることがわかりますが、その他のシェアに大きな変化はありません。PC-98(とその互換機)は 1987 ~ 1988 年に、合わせて 90% 以上のシェアを持っていたことがわかります。当時の MS-DOS のバージョンは 3.x です(3.0、3.1、3.2、3.3、3.3A、3.3B、3.3C。3.3Dなどがありました)。もちろん日本語にも対応しています。EPSON がこれだけ PC-98 のシェアを奪ったのは互換性があり、PC-98 用のソフトウェアを動かせたからです。NEC は対抗して「エプソンチェック」と呼ばれる EPSON 機では MS-DOS を動かないようにする仕組みを導入していました。

背景5 - BTRON は米国に潰されたのではない

一部で BTRON は米国に潰されたという話がありますが、実際には日本のパソコンメーカーや日本の消費者に選ばれなかったというのが真実です。米国に潰されたと思っている人は、スーパー301条の候補に指定され、某コミックなどでは米国が関税報告などでパソコンメーカーに BTRON プロジェクトから手を引くように脅したなどというデマが書かれていますが、そもそもスーパー301条とは不公正な貿易障壁を特定し市場を開放させるのが目的です。

米国は日本に TRON プロジェクトをやめろと迫ったわけではありません。教育用パソコン市場が政府の介入によってBTRON パソコンに限定されるのが問題だと言ったのです。これが問題である理由がわからなければ、逆の立場で考えればわかるでしょう。つまり米国の教育用パソコン市場が政府の介入によって BTRON パソコンを排除するのが不公正だという話です。この話は TRON 公式サイトの過去のページにも書かれていることです。

6 USTR 代表から協会抗議文への返書入手。

「米国政府はトロン協会の活動に対して反対するものではない。 しかしながら日本政府が実質的及び潜在的に市場介入することによって トロンを援助することに関心を持っている。 政府の命令によってではなく市場の力によって、 どのOS・マイクロプロセッサ及びコンピュータアーキテクチャが 成功するかが決定されるべき。 トロン以外の単一の OS が作動するコンピュータは、 (財)コンピュータ教育開発センター(CEC)の仕様に合わないし、 トロン以外の単一の OS が動く PC の試作機は (CEC) には採用されなかった。」

米国は TRON (BTRON) そのものを禁止したわけではなく、また教育用パソコンから BTRON を禁止したわけではありません。実際に松下電器は BTRON 仕様による教育用パソコンを作りました。各パソコンメーカーは、教育用パソコンが BTRON に限定されないのであれば、BTRON パソコンを作っても儲からないと考え、スーパー301条の候補となったことが、BTRON パソコン開発から撤退の良い口実になったからと撤退したのです。実際に BTRON を諦めたのは日本のパソコンメーカーです。

孫正義はなぜ TRON を潰したのか?

ここまでの話をまとめると

- 1984年、TRON プロジェクトが開始された(まだ動く OS はない)

- 1987年、CEC は教育用パソコンに BTRON 機を指定し通産省は BTRON の採用を説得した

- 当時 PC-98 (+ MS-DOS)で高いシェアを持っていた NEC は反発した

という背景があったこととわかります。

さて、ここから孫正義が TRON を潰した理由の話です。(引用の際に、読みやすさのために漢数字をアラビア数字に置き換えています。太字は私によるものです。)

P285: 通産省を徹底攻撃

孫は、1987年2月、熊本県知事でのちに総理大臣になる細川護熙とともに熊本県の義務教育にパソコンを導入することを始めた。熊本県の義務教育にパソコンを導入するのは、孫のパソコン普及対策のひとつであった。

NECは、富士通とともにこのパソコン普及のハード面の協力をした。

おそらくこの話は、1986年からスタートした「マイタッチ計画」だと思われます(参考)。「学校教育におけるコンピュータ活用の視点(2)」より『細川知事の提唱によって,「マイ・タッチ計画」が実際にスタートしたのは,1986年(昭和61年)である.これば「ステップI」と位置づけられ、それから1988年(昭和63年)までの3年間にわたって計画が展開されることになる。「ステップI」では,「児童。生徒がコンピュータに触れ,慣れ,親しむことを通じて,コンピュータを理解し,活用できる能力を養う」ことを目標として掲げている.』

~略~

孫は、同年秋、通産省と文部省がつくったコンピュター教育開発センターの審議会に出席した。

小学校、中学校、高等学校など学校教育の現場で使う教育用コンピューシステムの開発の調査機関であるコンピュータ教育開発センターは、1986年7月に設立された。すでに、公のOS(基本ソフト)を選びだすためということで、内外のコンピュータメーカーに試作機を出すよう求めていた。

~略~

孫は、その席ではっきりと言った。

「そもそも、プロセスが許せない。TRONにばかり肩入れしているではありませんか」

TRON(トロン)構想は、 〜略〜 をめざす総合的なコンピュータシステムである。

各パソコンメーカーが作っているパソコンに組みこめば、各メーカーによる操作性の違いや、互換性のないソフトは使えないといったパソコンの大きな欠点を解消することができる。

補足: 当時のパソコンは各社ごとにアーキテクチャが異なり、どのパソコンにも同じ OS を入れられるとは限らず、「Windows をインストールすればどのパソコンでも同じソフトが使える」ような時代ではありませんでした。プレステと Nintendo Switch で遊べるゲームが違うように、パソコンの種類ごとにソフトウェアがありました。

~略~

パソコンメーカーを始めとした関連企業は、このシステムを日本人が考えたオペレーションシステム、日本が誇る「日の丸OS」として迎い入れた。

〜略〜 TRON協議会をつくり、パソコンの心臓部に当たる MPU(超小型演算装置)の開発から、パソコン、大型コンピュータまで含めた規格統一、それらをつなぐ通信ネットワークの構築をめざしていた。

~略~

このように見ると、このシステムは一見よさそうだが、孫は、TRONコンピュータにはキナ臭さを感じていた。あまりにも「日の丸OS、日の丸OS」と旗を振りすぎている。日本で統一企画(原文ママ)のコンピュータを使えば住みよい社会がやってくるなどと言っている。たしかに、それが世界の標準規格になれば、TRONは素晴らしい発明となる。

しかし、発想の根源には、日本人がつくったものは正しく、外国人がつくったものは間違っていると言った、島国日本らしい排他主義的な響きが「日の丸OS」の言葉には含まれている。

~略~

「NECさん、松下電器さん、東芝さん、富士通さんといったメーカーがこぞって試作機を提出した。松下電器さんを始めとした数社は、TRONを標準装備した試作機、NECさんはインテル製とマイクロソフト製を標準装備したものを出した。ところが、提出期限を守って試作機を出したのにもかかわらず、TRON仕様でない試作機は受け付けられない。これはどういうことですか!

日本独自のソフトを使おうという官僚の意図が働いている。国外のものを受け入れようとしないその思想が間違っているし、そのケツの穴の小ささが許せない」

補足: 試作機の提出なので、これはおそらく 1987年8月~9月の話だと思われます。

~略~

「こんな馬鹿げた出来レースが、どこにあるんです。国民の税金で組まれた予算で、あとになって出来レースで選んだとわかったらどうなりますか。いまや、日本の国際貿易黒字の問題は経済摩擦となっているじゃないですか。かならずや国際問題に発展しますよ」

孫は、審議会が終わって帰ろうとしたとき、会場にいたある役人に呼び止められた。

~略~

「お前は通産省に出入り禁止だ! 二度と来るな」

~略~

孫はプロジェクトからはずされた。もちろん、TRONの技術を開発する企業に出される研究費も、日本ソフトバンクには回って来なかった。

〜略〜

が、このまま放っておくべきではない。孫は肚を決めた。

(TRONは日本を世界の流れから孤立させ、日本を滅ぼすことになる。遅れているコンピュータ業界がますます遅れていってしまうことになりかねない。潰すしかない)

~略~

1988年1月、文部省と通産省で作っている外郭団体コンピュータ教育開発センターが、TRONを教育用パソコンの基本仕様とすることを決定し、TRONの推進者である東大理学部助教授の坂本健と覚書を交わした。

その内容は、教育用パソコンの設計図にあたる仕様書の著作権に関するものであった。原著作権は坂村に属しており、その許諾を得てコンピュータ教育開発センターが発行するとの文章を明記することを決めていた。MPUの種類、キーボードや画面表示、フロッピィディスクの仕様、ソフトの互換性の要となるOS機能についても細かく決められていた。

~略~

「坂村さん、あなたが提唱しているTRONの大義名分、車のハンドルやブレーキと同じように、パソコンの操作性やソフトの互換性を統一するのはわかります。~略~ 日本が開発した技術を広めたいという気持ちもわかる。

それはひとつの正義です。ただし、狭い正義です。日本だけで通用して世界に通用しないのであれば、まったくの鎖国にすぎないではないですか。いずれ、世界の流れのなかのスタンダードで自然に統一されます。たとえば、マイクロソフトの製品がそのような形で受け入れられはじめているではありませんか」

坂村は眼を吊り上げて食ってかかった。

「いや、マイクロソフトは商業主義で、それぞれのハードメーカーのご都合に合わせてつくっている。そんなことは起こりっこない!」

孫は笑みを浮かべた。

「ぼくはあくまで性善説なんです。人間の本質は善であると考えています。あなたのような性悪説ではない。世界のユーザーが統一性を求めているのだから、時代はその方向に流れますよ」

TRONの教育用仕様は着々と進み、1989年度からは教育用として全国の中学校で使われることが決まった。

〜略〜

補足: マイクロソフトは商業主義というのはまあそうだろうと思います。現実はハードウェア(パソコン)のほうが PC 互換機という形で(ほぼ)統一されました。1981 年、IBM は Apple のコンピュータと対抗となる IBM PC を開発するために、なるべく完成させようと多くを自社で作るのではなく外部の会社の製品を使うことにしました。OS もそのひとつとして IBM が自社で作るのではなく Microsoft に依頼しました。その結果、IBM PC はオープンアーキテクチャとなってしまいました。そして各社から多くの PC 互換機が作られるようになりました(もちろん勝手に作っています)。出発点は異なりますが、これは BTRON 機が目指したのと同じ状態です。BTRON はまず標準規格をつくり、標準規格に準拠するようにパソコンを作らせようとしましたが、IBMは最初にパソコンを作り、そこからパソコンが統一されてしまったという違いがあります。何かを強制しようとすると(NECのように)反発は必ず出ますが、パソコンの統一は自然な流れの結果です

さまざまな PC 互換機が持つハードウェアに対応すべく、マイクロソフトは、それぞれのハードメーカーのハードウェアに対応可能な設計で OS を開発しました。実は PC-98シリーズ用の Windows と PC 互換機用の Windows は別製品です。しかしコアの部分は共通で、Windows さえ動けば Windows アプリはどちらも同じように動作します。CPU が同じ Intel 製品だったからでもありますが、PC98シリーズと PC 互換機はパソコン自体は異なるアーキテクチャでもアプリは共通して使えました。これは BTRON が目指したのと同じ状態です。マイクロソフトは商業主義ですが、商業主義の結果、PC 互換機という「事実上の標準規格(デファクトスタンダード)」に対応した OS を作りました。孫氏が言ったように世界の流れの中のスタンダードで自然に統一されたのです(統一と言っても Linux などがありますが)。マイクロソフトは多数のハードメーカーと協力して Windows とハードウェアを進化させ続けました。それが現在の Windows の姿です。

TRONへとかたむいた勢いは、孫ひとりの手ではなかなか食い止められなかった。その間にも、TRONの教育用仕様は着々と進み、1989年度からは教育用として全国の中学校で使われることが決まった。

補足: 1989年というのは Windows 2.0 が米国で発売済みであり(日本に使われたことはあったんだっけ?)、PC-98シリーズでも採用された Windows 3.0 の発売の 1年前です。言うまでもなく Macintosh はすでに発売されていました。当時のパソコンの状況を知らない人は、OS は何もなくパソコンも使われておらず、いきなり BTRON と Windows が誕生したように思えるかもしれませんが、すでに説明している通り、Windows が誕生する前には MS-DOS があり、多く使われていました。PC-98 シリーズは 1987 年時点で 90% 以上のシェアがあったことを思い出してください。国産ワープロソフトの一太郎(MS-DOS版)や表計算ソフトのLotus 1-2-3の日本語版(MS-DOS版)も発売されていました。一部の人はすでにパソコンを使っているのです。そこに、国民の税金を使って教育専用のパソコンを作って導入するという話をしています。何年後かには中学校を卒業した子どもが、大人になってからも BTRON を使うに違いない。そういうのを捕らぬ狸の皮算用と言いますね。

P291: TRON蔓延を水際で阻止

孫は、1989年に入って間もなく、ソニー会長の盛田昭夫を塾頭とする「盛学塾」が終わったあと、盛田に話しかけた。~ 略 ~

孫は、TRONコンピュータのあらましを語ったあと、強い口調で言った。

「日本の国益を守るべき通産省が、政策として海外のコンピュータを締め出そうとしています。これはまさに鎖国です。今の国際状況にそぐわないばかりか、日本の技術が遅れてしまいます」

盛田は経団連にはたらきかけ、日本が世界で孤立しないように日夜努力していた。孫の言っていることをすぐに理解した。

「たしかにまずい。ぼくは、そんなことが行われているなんて、全く知らなかった。おそらく通産省の上層部も知らないのではないか。日本を大所高所から見ることができる人間ならすぐにわかることだ。きみは有力な媒体でそれを発表しなさい」

孫は首を振った。

「たしかに、そういう媒体で扱ってもらえばインパクトはあるかもしれません。でも、それはかえって通産省や文部省に恥をかかせることになるだけです。彼らは頭が固い。ますます依怙地になるでしょう。ぼくは、騒ぐことを目的としているのではなく、政策を転換させるのが目的なんです」

「じゃあ、どうしたいんだ」

「通産省のトップと真摯に話をすれば、きっとわかってもらえると思います」

~ 略 ~

孫は、林良造情報処理振興課長と話を詰めた。

いよいよ通産省の幹部を巻き込み、TRON崩壊へのレールが敷かれはじめた。

そんな矢先の1989年4月28日、アメリカ通商代表部が各国ごとの貿易障壁を調査した「貿易障害報告」を発表した。〜 略 〜 その中の一つにTRONも含まれていた。

補足: 米国通商代表部(USTR: United States Trade Representative)はまず、1988年10月に、日本政府に最初の圧力(外圧1)を仕掛けています。このときの理由は「OS 調達を松下に限定するのは政府調達ルール違反」です。それに対して坂村氏は「BTRON は誰でも開発できる」と反論しています。USTR はその反論を受け入れ外圧1は撤回されます。上記の1989年4月28日は二回目の外圧(外圧2)です。

孫が危ぶんでいたように、"TRONを小・中学校に導入しようとしているのは、政府による市場介入"だとする懸念を指摘していた。「貿易障壁報告」はスーパー301条の参考になる。つまり、TRONは、スーパー301条の対象となっていた。

孫は日本の報道機関が発表する前に、その情報を手に入れていた。

(それ見たことか!)

〜 略 〜

孫が、林課長に電話を入れようとしたとき、林のほうから電話が入った。

「えらいことになりました」

〜 略 〜

孫はにやりとした

「いえ、そうでもないですよ。このときこそ千載一遇のチャンスです。この機を逃したら、予算もなにもつけて動いている国家プロジェクトを潰すチャンスは二度とないでしょう。スーパー301条を楯にすれば相手も矛を収めやすい。これを口実に一気にTRONを潰したほうがいいです」

〜略〜

通産省は、小・中・高校におけるTRON仕様を中止した。教育機関にTRONが蔓延するのをまさに波打ち際で止めることができたのであった。

補足: この話は https://30th.tron.org/tp30-06.html にも書かれています。IBM も TRON パソコンを作ろうとしているのになぜこんな間違いが起こったのだろうということですが、政府調達ルールは BTRON 搭載パソコンでなければ認めないというもので、そこには BTRON という OS を搭載することが絶対条件になっています。リンク先には「米国メーカーが使えるオープンな OS」などと書いてありますが、MS-DOS だって日本メーカーが使えるオープンな OS ですし、一番のポイントは「教育用パソコンを BTRON に限定するな」という話です。つまり BTRON を実装してないパソコンでも導入させろということです。これを民間がやったのであれば問題ありませんが、準政府としてみなされたコンピュータ教育開発センター (CEC) がやったのがよくありませんでした。学校教育の場というのを大きな市場とみなして政府主導で独占した(他国の OS を排除した)からです。日本の OS を守ることは構わないのです。他国を排除するな。閉鎖性をなくして両方を受け入れろということです。

1989年5月、TRON 協会は USTR に文書で抗議し、"TRON" がスーパー301条候補から外れました。ただし(おそらく)教育用パソコンの BTRON の件は外れておらず、USTR は BTRON 搭載教育 PC に反対を表明します。同じ頃、NEC 等が米国外圧を背景に CEC に BTRON 不採用を要求します。結局 CEC は 1989年6月に小・中・高校における教育用パソコンを BTRON 仕様に統一することを断念しました。しかしマスコミはこの話を面白がって煽り、BTRON はもうだめだというイメージが付きました。

もちろん教育用パソコンを BTRON に統一することをやめたというだけで、BTRON の開発は続いていました。しかし(これは私も少し不可解なのですが)1990年3月の「貿易障壁報告」に再度 TRON が指定されたようです。それが影響してか、松下電器は 1990 年の前半に TRON 開発部隊を解散し、他の企業も続いて BTRON 搭載パソコンの発売を中止します。その後に BTRON は開発されましが、これは(坂村氏の教え子がいた?)パーソナルメディアから販売されたもので、松下電器製パソコンに BTRON を組み込んだ 1B/note が 1991年12月に発売され、1994年に PC 互換機用の 1B/V1 が発売されます。しかし発売されたとして何に使えばよいのでしょうか? 膨大な MS-DOS ソフトウェアは使えません。

孫正義は商売にならないから TRON を潰したと書いてあったか?

孫氏の本ですから孫氏サイドにとって都合よく書いてあるでしょう。ここで考えて欲しいのは、冒頭の坂村氏が主張していたことです。

「当時孫氏はパソコン用ソフトを米国から輸入して商売をしていた。日本で独自技術のパソコンが普及したら商売にならない――ということからTRON潰しに動いたらしい。」

こういう話は書いてあったでしょうか?

坂村氏の意見として、「孫氏はパソコン用ソフトを米国から輸入して商売をしており、日本で独自技術のパソコンが普及したら商売にならないから TRON 潰しに動いたに違いない。」と書いてあれば、それは坂村サイドからのひとつの意見だなと思います。しかしねぇ。坂村氏の書き方では、この本に「孫正義があくどい商売のために TRON を潰したと本で告白している」と誤解されます。実際私は最初、そのように思いました。読んでみるとそんなことは全く書いていない。これはどういうことなんだ?という話です。

一連の話は、教育機関に TRON (正確には BTRON)が蔓延するのを防いだという話であって、TRON そのものを潰したという話ではありません。実際、ITRON は潰されなかったでしょう? ITRON の方は孫正義は潰そうとしなかったからですよ。

まあ、私もこの本の全ページを読んだ訳けじゃないので、別の所(には TRON の話はないように思える)に、商売の邪魔だから潰したと書いてあるかもしれませんが、もしそうであれば教えて下さい。それは私の見落としです。

さいごに

日本航空123便墜落事故でトロン技術者が17人が犠牲になったというデマ・陰謀論(調べてもトロン技術者なんか一人も乗ってない)を調べているとこんな記事ができてしまいました。陰謀論にはしばしば孫正義の話が登場し、それを引用しているものの多くが孫正義を悪者にしていました。孫正義を悪く言うだけで本の内容は全くといっていいほど書かれていません。陰謀論者は事実を隠して陰謀論を書きます。他の陰謀論者は調べずに、他人の陰謀論だけを聞いて陰謀論を書きます。情報の断片を抜き取って都合よく解釈します。情報の断片しか書かない坂村氏にも問題があります。実際どうなんだと思って読んだ結果がこれだよ。どこにも日本で独自技術のパソコンが普及したら商売にならないから TRON を潰したなんて書いてねーじゃねーか!