はじめに

TRON は一部で「国産OSトロン」などと言われているようですが、TRON とは正しくはプロジェクトの名前です。「TRON プロジェクト」や「トロン計画」と呼ぶとより明確です。「国産 "パソコン用" OSトロン」の崩壊の裏には、教育用パソコン市場を舞台にした通産省と国内パソコンメーカーの思惑、トロンパソコンを開発していたのは松下電器だけなのと NEC の猛反対がありました。教育用パソコン市場は小さい市場ではありません。当時は国内のパソコン市場の倍ぐらいの大きさになると見積もられていました。しかし通産省が教育用パソコン市場から米国技術を使ったパソコンを締め出そうとして失敗し、国内のパソコンメーカーは儲かりそうもないトロンパソコンを見限り撤退しました。トロンパソコンが話題になったのはトロンパソコンが完成していない頃です。開発中の誰も使えない時にトロンパソコンは凄いらしいぞと噂になり、そして未完成だったにもかかわらずトロンパソコンを小中学校に導入しようとする計画が持ち上がりました。その計画の首謀者が通産省です。その計画が失敗に終わった後、トロンパソコンは 1991 年に開発が完了して発売され、1994 年に PC 互換機用のトロン OS(3万円、完全版は7万円)1が発売され、その後継バージョンが現在も2万円で販売されています。しかし多くの日本国民はそれを買いませんでした。なぜなら欲しいと思わなかったからです。当時の日本ではすでに「米国発の世界標準技術を使った日本製のパソコン、NEC の PC-98 シリーズ」が広く使われており、PC-98 シリーズには数千もの国内アプリがありました。 その中には一太郎や Lotus 1-2-3といった有名アプリもありました。PC-98 パソコンで動作する自社独自のソフトウェアを開発している会社もありました。BTRON は完成した時点で標準アプリ程度しかなく、独自仕様でソフトウェアの互換性がないトロンパソコンは見向きもされませんでした。ソフトウェア会社も普及してないトロンパソコン向けにソフトウェアを作ろうとしませんでした。パソコン用のトロン OS は完成が遅く実用性がなかったんです。最低限のことならトロンパソコンでも十分かもしれませんが、最低限のことなら PC-98 シリーズでもできるわけで、トロンパソコンを選ぶ理由はありませんでした。通産省が余計なことをしたせいで変な方向で話題になり政治問題に発展したことが有名になっていますが、トロンパソコンは単にシェア争いをして負けるべくして負けただけなのです。

記事がなげーよ、結論だけ教えろっていうのであればこっちでも読んでください。少し事実と違うなと思うところはありますが言いたいことは同じです。

第9回:いくら失敗しても懲りない「日本発の標準」づくりの愚(2003年)

https://www.rieti.go.jp/jp/special/policy_discussion/09.html

1989年にUSTR(米国通商代表部)がスーパー301条の報復リストに載せたとき、各メーカーがあっというまに手を引いたのは、「死に体」になっていたプロジェクトから手を引く絶好の口実だったからである。

これを「日本発の標準が外圧でつぶされた」という物語に仕立てるのは、歴史の偽造であり、「政府が技術開発に介入すると失敗する」という真の教訓を見失わせる。

このように「日本発」にこだわるプロジェクトが失敗する第一の原因は、供給側の都合で作られ、消費者の視点が欠けていることである。消費者にとっては、日本発なんてどうでもよい。どこ発だろうと、いい標準は多数派になるし、使いにくい規格は生き残れない。

TRONをつぶしたのはアメリカではない

https://ikedanobuo.livedoor.biz/archives/51292050.html

BTRON仕様のOSを開発したのは松下1社だけで、他の11社は松下から調達した。しかし関係筋によると各社の試作機に多くのバグ(ソフト上の誤り)があって、改良に手間取り、88年度中に完了する計画だったCEC(コンピューター教育開発センター)の内部評価もまだ終わっていない状態だ。

計画の遅れの原因を単純化すれば(1)コンピューターの実績に乏しい松下依存のOS開発(2)トロン協会の仕様書が大ざっぱだったこと(3)坂村氏個人のリーダーシップの欠如――に尽きる。[....]こうしている間に教育現場からは「すでに10万台も導入済みのパソコンとの継承性を最優先すべきだ」という声が再度強まっていた。そこへUSTRのトロン批判が加わり、CECが標準規格づくりを断念したわけだ。

この記事は私の調査レポートです。何も調べずに人から聞いた与太話を想像を含まらせて、さも事実かのように語る人がいますが、想像でごちゃごちゃ言うんじゃなくて当時のことをちゃんと調べてください。

当時の話はさまざまな書籍や雑誌で語られていますが、本記事は以下の本を参照しています(すべてを隅々まで読み込んだわけではありません)。その他の参照した論文などについてはこの記事の末尾にまとめています。

-

教育用パソコンをめぐる TRON の真実を知る本

- 1989 松下電器の果し状 (内容は一番多い)

- 1994 マイクロソフトの真実(補足: Internet Archive に登録すれば無料で読めます)

- 1999 孫正義 起業の若き獅子

-

坂村健・TRON関係の本

- 1987 TRONからの発想

- 1987 TRONで変わるコンピュータ(新版の方ではない)

- 1988 TRON概論

- 1988 TRONプロジェクト ’87-’88(’88-’89、’89-’90、1990~1991 は未参照)

- TRONWARE VOL.100 1990年2月の創刊号から2006年8月までの内容

ドキュメンタリーでは無く当時の記憶をネタにしたファンタジー(おとぎ話)で有名な NHK の番組「プロジェクトX ~挑戦者たち~ 家電革命 トロンの衝撃」 は歴史の改ざんが目的なのか、本記事で第一幕として書いている教育用パソコンの話が丸々カットされています。日本で起きた教育用パソコンをめぐる通産省の思惑と国内のパソコンメーカーのシェア争いの話はなかったことにされ、日本国内でなんの問題なく順調にトロンパソコンが受け入れられているような展開の後に、いきなり米国が立ちはだかった(本記事の第二幕)ことにされています。またいたるところで関係のない Microsoft やビル・ゲイツを登場させ印象操作を行っています。通産省の失敗と日本国内のゴタゴタを隠蔽して全部米国と米国の会社のせいにしたいのでしょう。これが当時の記憶をネタにしたファンタジー(おとぎ話)と言われている理由です。「愚者は経験に学び、賢者は歴史に学ぶ」という言葉がありますが、伝えられている歴史が間違っていれば歴史から学ぶことはできません。悪いですが歴史の改ざんはさせません。TRON の価値を再評価するとかいうのであれば、まず最初に正しい歴史を知る必要があります。「国産OSトロン」と題してトロンパソコンの話をしながら、教育用パソコンをめぐる通産省の策略と、NECと松下電器(+他メーカー)のシェア争いの話をしないようなユーチューバーや note などの記事は、事実を何も知らずに語っていると断言できます。ましてや明らかなデマである日本航空123便の話を引き合いに出すようでは「私は調査能力がまったくありません。何も調べていません。」と自ら告白しているようなものです。当時あれほど話題になったはずなのに、坂村氏は教育用パソコンでのゴタゴタの話をしようとせずに米国との貿易摩擦の話ばかりをしています。まあ、この話が広まると困るからできないんでしょうね。

TRON プロジェクトは長い昭和も終わりに近づいた 1984年(昭和59年)に坂村健氏が開始した、日本のコンピュータシステムのすべてを未来のために、後方互換性を切り捨てて、ゼロから作り直そうとする壮大なプロジェクトでした。TRON プロジェクトで作ろうとしたものはコンピュータです。用途ごとに産業用(組み込み機器)、個人用(パソコン)、中央システム用(サーバー)などが考えられており、すべてのトロンコンピュータがトロンネットワークでつながった世界というのがトロンプロジェクトの理想の最終目標でした。プロジェクトの構想には、トロン電脳住宅、トロン電脳ビル、トロン電脳都市まであり、トロン電脳住宅に関しては 1989 年に試作され、1990年から1993年の間一般公開されていました(参照)。しかしこういったものは構想です。Windows 95 の 10 年前に Windows を超える OS があったとかデマです。1984 年はプロジェクトの出発点で、動くものはなにもありません。そこから開発を始めてできたのが 10 年後。存在しない OS が軽快に動作したとか、何見て言ってんの?って話です。構想したのだって 1972 年のアラン・ケイのほうが先ですし、トロンパソコンは 1981 年に発売された Xerox Star や 1984 年に発売された Macintosh を参考に作られました。むこうは販売済み、トロンはこれから開発です。

TRON プロジェクトで開発していたトロンパソコンは独自アーキテクチャのパソコンです。TRON プロジェクトは BTRON と呼ばれる「パソコンの仕様」を作成しており、BTRON 仕様に準拠したパソコンは各パソコンメーカーが開発します。つまり「松下製 BTRON パソコン」「富士通製 BTRON パソコン」「日立製 BTRON パソコン」が作られる予定でした。PC 互換機と同じように「NEC 製 PC 互換機」「ソニー製 PC 互換機」「シャープ製 PC 互換機」と考えるとわかりやすいでしょう。現在 PC 互換機として標準化されている各メーカーのパソコンを、BTRON という仕様で標準化しようとしていたわけです。トロンキーボード(日本語入力用のペンタブレット一体型のエルゴノミクスキーボード)なるものも開発され、日本人の手の大きさに合わせて設計され、サイズは S、M、Lが用意されました。初期のトロンパソコンでは「頭脳」である CPU に Intel や Motorola の CPU を使っていましたが、将来の予定では専用に開発されたトロンチップを使う予定でした。トロンチップも TRON プロジェクトでは仕様のみが作成されており、CPU そのものは各半導体メーカーがそれぞれ開発します。そしてトロンパソコンで動く・・・ではなく、トロンパソコンを動かすための「心臓」が BTRON 仕様に準拠したトロン OS です。当時はまだハードウェアが主役という考え方が残っていたのでしょう。OS はコンピュータを動かす部品の一つでしかなく、人を動かす心臓のように、コンピュータを動かす心臓が OS だと坂村氏や一部の人は考えていたようです。しかし OS(オペレーティングシステム)とは、昔にパンチカードが使われていた時代にコンピュータを実際に操作する人(オペレータ)をコンピュータ上に再現したものなので、OS の祖先は人(コンピュータを扱う専門家) なんです。少なくとも現在のパソコン用 OS は、人とアプリケーションの両方が、コンピュータを簡単に使えるようにするための、コンピュータとの間にあるシステムです。

TRON プロジェクトは全てを日本の技術で作ろうとしていました。つまり、当時コンピュータ技術で世界を席巻していた米国の技術を使わないことが目的でした。日本で技術を確立した後に、日本の技術として世界へ持ち込むという考えはあったようですが、基本的に日本のことしか考えてないように思えます。構想時点では画期的だったかもしれませんが、実際に開発している間に世界は進んでしまい、完成した頃には日本でしか通用しない普通の技術となっていました。今から考えると、最初から世界の舞台で他の競合技術と争わなければ、たとえ日本で技術が確立できたとしてもそれが世界に広まることはないとわかるようなものですが、当時は日本の技術だけで開発しなければいけない理由がありました。それが日本政府(特に通産省)や日本国内のコンピュータメーカーに気に入られたのです。TRON プロジェクトは日本のためのものなので、最初から海外で通用するようなものではありませんでした。トロンパソコンが潰されていなければ海外で使われていたなんてありえません。なぜなら海外には巨大な米国の技術が立ちはだかっているからです。

現在の TRON プロジェクトは壮大な構想はなくなり、組み込み分野に特化して頑張っています。本記事は組み込み分野の TRON の話ではありません。

ちなみに2003年10月の 【CEATEC JAPAN 2003レポート】坂村教授、講演前に異例の「FAQ」 では坂村氏自らが、次のように言ってます。

リアルタイムOSとPCなどに使われる情報処理系OSはそもそも目的が異なることを再度解説し、「何度も言っているが、TRONとWindowsが戦うとか、TRONとUNIXが戦うとかいう話はおかしい。それは極端に言えば自動車と飛行機の戦いのようなもの。マーケティング的な戦いはあるかもしれないが、技術的な戦いはない。情報処理系のOSはリアルタイム処理には限界があるので、それにリアルタイムOSのカーネルを供給するのは自然なこと」と重ねて説明。TRONとWindowsが融合することは、情報機器の技術的な進化の上では何ら不思議なことではないと強調した。

昔は BTRON は MS-DOS や UNIX と闘っており、坂村氏も事ある事に比較していましたわけですが、今はもう BTRON はなかったことにされているようですね。もう BTRON は忘れましょう。一つ補足するなら、リアルタイム OS も同じようにパソコン用 OS としては限界があります。リアルタイム性を優先すると汎用処理能力やユーザー向けの豊富な機能性やスループットが落ちるからです。用途の違いで上とか下ではありません。

一部で日本の TRON 開発をやめさせようと、米国がミサイルで日本航空123便を撃ち落とし、搭乗していたトロン技術者17人が亡くなったことで TRON プロジェクトが失敗したなどと言ってる人がいますが、それは明らかなデマに騙されてる陰謀論者なので、見かけたら指を指して笑ってあげてください。100%完全なデマで本当かも?と疑問を持つ時点で恥ずかしいです。

トロン技術者が1人もいなかったことは、当時の新聞記事を見れば、犠牲者の氏名、年齢、職業、担当部署、搭乗の理由、住所、顔写真、驚くことにすべて載っているのでわかります。TRON プロジェクトの関係者から123便の話がでたことはありません。なぜなら123便にはトロン技術者は一人も搭乗しておらず墜落事故は TRON とは無関係だからです。なお、松下電器のトロン技術者の所属は中央研究所内の情報システム研究所です。

なぜ TRON は OS だと思われている?

TRON を OS の名前だと勘違いされている理由の一つは、TRON プロジェクトの初期の目的と、現在の目的が異なっているためです。1980年代の初期の TRON プロジェクトはコンピュータシステムのすべてを作り変えるプロジェクトでした。坂村氏が 1984 年に無料で公開したのは紙の「OS の仕様」のみで、動く「OS の開発」は TRON プロジェクトが開始した後に始まりました。実際に OS を開発をしていた松下電器は OS のソースコードを公開しておらず、TRON は誰でも無料で使える OS ではありませんでした。ただし 2000年代以降の TRON プロジェクトは、組み込み系や IoT 分野に特化したプロジェクトとなっており、組み込み向け RTOS である T-Kernel がオープンソースで配布されています。そのため比較的最近の TRON しか知らない人は、TRON は RTOS を開発しているプロジェクトのように思えてしまうでしょう。

初期の TRON プロジェクトにおいても「OS の仕様を考えたので、これから OS を開発しましょう!」という形でプロジェクトが開始されており、TRON = OS というイメージがありました。また、ドキュメンタリーでは無く当時の記憶をネタにしたファンタジー(おとぎ話)で有名な NHK の番組「プロジェクトX ~挑戦者たち~ 家電革命 トロンの衝撃」では、TRON をほとんど OS のように扱っており、MS-DOS や Windows がライバルで、国産 OS「TRON(トロン)」が米国に政治的に潰されてしまったかのような作り話として構成されているため、放送当時(2003年)に番組を見て多くの人が TRON を OS と勘違いしてしまうようになったと考えられます。当時のことを知らない人が「日本は Windows よりも 10 年前に先進的な OS の開発に成功していたのに米国に潰された」などと言っていますが、知っていますか? ファンタジー(おとぎ話)は現実世界の話ではないのですよ? 夢を見るのは諦めてください。はっきり言って米国は日本の OS など恐れてはいませんでした。なぜならまだできていないからです。いくら構想だけ立派でも何の役にも立ちませんし、構想ですら米国の方が 10 年以上先行していました。例えばアラン・ケイの「ダイナブック」は 1972 年に構想されたもので、トロンパソコンはダイナブックや 1973 年に動作していた Xerox Alto などを参考にして考えたものです。トロンパソコンの構想は、すでにあるものや誰かが考えたものに、少し何かを付け加えただけのものです。

Windows 95 の 10 年前、すなわち 1984 年に坂村氏が 「誰でも無料で使えます」と発表したのが「OS の仕様のみ」だったと聞くと、その程度で発表したの?と驚くかもしれませんが、当時はまだオープンソースの概念は一般的ではなく、OS のソースコードを無料で公開するなど想像もできない時代でした。多くの人がオープンソースで誰もが無料で使えるように配布している今がすごすぎる(坂村氏の考えを超えている)だけで、当時は OS の仕様だけでも無料というのは十分画期的だったのです。その話を現代の人が聞いて「無料で誰でも使えるということはオープンソースで、そのときに動く OS があってダウンロードして使えたんだな」と勘違いしているわけです。ちなみにオープンソースの始祖とも言えるリチャード・ストールマンが GNU プロジェクトを開始したのが同じ 1984 年です。日本でソースコードを公開せずに OS の開発が始まったとき、海外ではソースコードを公開して OS の開発が始まっていたのですからさらに驚きですね。パソコンの世界では、1984 年はようやく MS-DOS が普及したところで、それまでは OS はコンピュータ会社がそれぞれ作っていた(もしくは CP/M の導入する)ような時代でした。当時のコンピュータ会社にとって、OS はコンピュータを動かすための「部品」の一つでしかありませんでした。ソフトウェアはハードウェアのおまけで付いてくる無料の付属品というイメージがまだ残っていたのだと考えられます。OS の仕様さえあれば、どのパソコンメーカーでも互換性のある同じような OS が作れると考えられていたのでしょう。パソコン用 OS は複雑すぎるため、OS の仕様があったからと言って同じような OS は作れませんし、パソコンメーカーがおまけで作れるような簡単なものではありません。組み込み用の OS とパソコン用の OS の違いを認識できていなかったことが、トロン OS の開発を失敗させた原因の一つでしょう。

米国では 1984 年に GUI を備えた Macintosh がすでに販売されていました。パソコン用の TRON は、例えると 日本版 Macintosh を作ろうとしたようなものです。翌年の 1985 年には(失敗と認識されている)Windows 1.0 が発売されました。ようやく紙の OS の仕様書を作った段階の日本と、すでに OS を完成させて販売していた米国とでは最初から大きな差がありました。マルチタスクも大型コンピュータで 1960 年代から 1970 年代に実現されていたもので、UNIX でも 1970 年代に実現されています。完成予想図だけなら TRON は先行していたかもしれませんが、トロンパソコンがそれを完成した頃、それは Windows や Macintosh でも実現されていました。つまり日本のパソコン用 OS 開発は米国から数年遅れていたのです。TRON は参考となる先行技術が存在し、かつ後方互換性を気にする必要がなかったので素早く作ることが可能ででしたが、相手は後方互換性を実現しながらそれをやってのけたので同じタイミングで完成しても負けるのは当然です。TRON が先行できた機能や優れている所もありましたが、日本独自でやっていたことなので世界では通用しませんでした。例えば世界中の文字を扱えるように設計されたトロンコードは 1987 に発表されたため、Unicode プロジェクトが発足したとされる 1988年(Unicode 1.0の完成は 1991年)よりも先行していますが、独自仕様なので世界に通用しません。しかも独自の文字コードを含めて良いなら 1980 年に XCCS: Xerox Character Code Standard が開発されていたので必ずしも TRON が先行していたとは言えません。

前提知識 1980年代の国内事情と関係者

1980 年代に TRON プロジェクトが求められていた理由を理解するには、当時の国内事情を知る必要があります。

日米間の貿易摩擦(通産省)

「通産省は日本の技術に固執」していました。

1980年代、日本の輸出増加と米国の貿易赤字拡大によって日米間で貿易摩擦が深刻化していました。当時、日本の製造業(特に自動車、半導体、家電製品など)が急成長し、米国市場を席巻したことで米国産業界と政府が強く反発しました。当時の米国は、日本の製造業市場が非関税障壁(関税以外での輸入を妨害する仕組み)や業界慣行(日本の政府調達ルールが国内メーカーに限定されるような仕様になっているなど)によって外国製品に不利になっていると考えていました。

また、当時の日本の半導体業界は米国の技術を元に発展しており、米国製品のコンピュータ(IBM のメインフレームなど)や CPU (Intel 8086 など)の互換製品が、米国の技術を不正にコピーしたクローンではないかと疑われ、著作権問題や知的財産問題へと発展していました。例えば 1982 年の「IBM 産業スパイ事件」では米 IBM 社の機密情報を不正な手段で入手しようとしたとして日立や三菱の社員が米国内で FBI に逮捕されています。

通産省(通商産業省、現在の経済産業省)は通商(外国と商業取引)、産業、技術、資源エネルギーなどを担当しており、これらの問題に頭を抱えていました。TRON プロジェクトは、米国技術に依存しない日本独自のコンピュータシステムを作ろうとするもので、米国の技術を使わず、権利関係の問題も発生しないようにちゃんと調べて仕様を作成しているため、通産省にとっても日本のコンピュータメーカーにとっても嬉しいものでした。TRON がもてはやされた理由は、技術がどうとか無料で使えたということよりも、米国の技術を使っていなかったことの方がはるかに大きいでしょう。

重要な補足として、通産省は 1960年代末から1970年代にかけて当時のコンピュータである大型コンピュータ(メインフレーム)で、日本に参入してきた米国の IBM や UNIVAC などと対抗するための「国産コンピュータ政策」を打ち出し、日立、富士通、日電 (NEC)、三菱、沖、東芝などに多額の補助金を出すことで、国内の大型コンピュータ市場を守ったという過去の成功体験があります。その政策により、日本の大型コンピュータ市場は、米国に奪われることなく IBM のシェアは小さなものとなりました。通産省は教育用パソコンの舞台でこれと同じことをしようと考えていました。後ほど説明していますが、教育用パソコンの仕様を考える場で米国の技術(MS-DOSなど)を提案しようものなら、国賊呼ばわりされていたという話です。そういった場でトロンパソコンが選ばれても「優れていたから選ばれたんだ」とはなりませんよね? トロンパソコンは通産省にとって都合が良かったから利用されただけなのです。

余談ですが、通産省は、1985年から1990年にかけて、つまり TRON と同じ時期に(パソコンではなく)ワークステーション分野で、失敗に終わった Σ計画(シグマプロジェクト) と呼ばれる国家プロジェクトを進めていました。シグマプロジェクトで採用された OS は UNIX です。UNIX は米国由来の技術ですがソースコードが公開されていて日本でもそれを利用できたので問題ないということなのでしょうかね? シグマプロジェクトはソフトウェア危機、つまりハードウェアのコストが低下するのに対して、複雑化するソフトウェアの開発コストは上昇が続き、将来的にソフトウェアの供給が需要を満たせなくなるという考え方に立ち向かうプロジェクトでした。しかし日本はソフトウェア工学で生産性を高めるのではなく、多くのソフトウェア開発者を集めてどう仕事をさせるかというマネジメントを重視したようです。ソフトウェアを製造業と捉え、再利用性を高めたソフトウェア部品を中央サーバーにおき、それを組み合わせるという単純作業だけで、個々のプログラマの能力に依存せずにソフトウェアを開発できる仕組みを作ろう。開発方法を標準化(マニュアル化)すればそれができるはずだと考えました。つまり開発者の人数 = 生産性という考え方です。ソフトウェア部品とはいわゆるライブラリでそれ自体は良いものです。しかし知っての通りプログラマの生産性は人によって大きく差があり(できない人は何もできない)、ソフトウェアは部品を組み合わせるだけでは開発できませんし、新しいソフトウェアは既存の部品だけでは開発できません。お作法があれば未経験者でも1週間の訓練で即戦力になれるとか、そんなことはソフトウェア開発の世界ではありえないわけです。考え方が根本的に間違っていた上に、プロジェクトに参加したコンピュータメーカーはハードウェアを導入することしか関心がなく、日本はソフトウェア開発技術を(おそらく今も)軽視しています。坂村氏の(昔の)発言でも時代的に仕方ないとは言え OS を部品と呼んでおり、設計作業であるプログラミングを、単なる製造と捉えていたように感じます。その考え方は少なくとも巨大で複雑化したパソコン用 OS には通用しませんでした。ここから得られる教訓は、ソフトウェアの問題に、政府(通産省)やコンピュータメーカーが口を出すと失敗するということです。シグマプロジェクトについては色んな人がまとめていますが、例えば「岸田孝一、Σを語る」とかを読むのが良いのではないでしょうか。

パソコン事情(NECと松下電器)

「NEC vs 松下電器(やその他のメーカー)」がシェア争いをしていました。

1984 年に TRON プロジェクトが開始しました。パソコン用の TRON 仕様である BTRON 仕様に準拠した OS の開発は松下電器が主体となって行なわれました。松下電器は当時シェアを拡大していた NEC に対抗するために参加したようです。TRON PROJECT 30th Anniversary によると、BTRON の開発は早川専務が決断し 1985 年には始まったようです。組み込み用の ITRON プロジェクトが成功しだした頃、坂村氏の所を訪ねてきた人の中に松下電器の方(誰?)がおり、会った途端に「先生が重要だと言っているパソコンのためのOSを作りましょう!」「機器組込みでのITRONの重要性は理解しているし、松下も使っていく。しかしいま、松下が目指したいのは個人のためのコンピュータ。これをできればゼロから作りたい」と言われたようです。

さて、ドキュメンタリーでは無く当時の記憶をネタにしたファンタジー(おとぎ話)で有名な NHK の番組「プロジェクトX ~挑戦者たち~ 家電革命 トロンの衝撃」の書籍版では、TRON プロジェクトの発表を聞いていた松下電器の当時管理者になりたてだった真弓和昭氏が、権限もないのに興奮のあまりその場で坂村氏に BTRON の開発を約束したようです。その後、必死に上層部を説得して承諾を取ったそうですが、早川専務の話と少し違うような気がしますが一体どっちが正しいのでしょう? つづいて真弓氏は開発メンバーを集めるのに苦労したそうですが、最終的に 40 人ほど集まったようです。ただし経験者が少なく、坂村氏からパーソナルメディア社の泉名達也氏、松為彰氏を紹介され、プロジェクトはスタートしたようです。ちなみに松為氏は TRON プロジェクトが公式に始動する前に「情報処理学会 第28回全国大会(昭和59年前期)」の「マイクロプロセッサ用標準リアルタイムオペレーティングシステム原案」で坂村氏と共に発表を行っている人物で、パーソナルメディア社(1980年設立)は、後にトロンパソコンを発売し、PC 互換機で動く単体のトロン OS を発売し、現在も超漢字を販売している会社です。BTRON の開発の主体は松下電器ですが、パーソナメディアは BTRON の生みの親に近い立場の会社と言えるでしょう。ちなみに開発者の人数は [Kurata2002]2 では「200 人もの開発陣を配し」とあります。ただし 200 人の根拠がよくわからない(参考文献にどれかにあるかもしれませんが)ので、ここでは OS の開発チームのメンバーは 40 人説を採用します。現場のリーダーである真弓氏視点での話ですから、直接の OS の開発に 40 人、ハードウェアの開発を含めて 200 人という話なのかもしれません。

BTRON の実験機は 1987 年頃に完成しましたが、その時点では BTRON の仕様は完成していませんでした。OS の仕様は 1984 年にできていたのではないのか?と思うかもしれませんが、それは組み込み用の ITRON の話であって BTRON ではありません。1987 年に出版された「TRON で変わるコンピュータ」の 127 ページには次のように書かれています。

TRON がこれまでなかなかできなかったのは、実に簡単な理由である。何度も仕様をぶち壊して、コロコロ変えてきたからだ。BTRON のデザインだって 5 回ぐらい壊している。デザインと言っても外形のことを言っているのではなく、中身の仕様を含めてのことを言っているのだ。そんなふうに仕様をなかなか決めないでいるのだから、いつまでたっても商品が仕上がるはずがない。

もちろん、これは褒められたことではないのは十分承知しているが、同じつくるなら、いいかげんなものは作りたくないから、何度でもエイヤッと壊してきた。メーカーの技術者の方々には何度も一からの出直しを味わわせてしまった。

だから机上の空論で OS の仕様ができたとか言われても、そんなのあてにならないんですって。3 年でも十分早いと思いますが、ここで重要なのは開発期間ではなく、1987 年の時点でできていたのが実験機止まりだったという点です。いくら実験機ができていたからといって、一般の人はそれを使えませんし、なにより肝心のソフトウェアがありません。OS だけがあっても使い物にならないのは言うまでもありません。その頃の国内のパソコン事情は、1982 年に発売された NEC 製パソコンの PC-98 シリーズが圧倒的なシェアを獲得しており、それに対抗すべく EPSON が 1987年4月に PC-98 互換機を発売しました。EPSON が PC-98 互換機を発売したのは、PC-98 用の多くのソフトウェアを手に入れたかったからです。そういった中で、通産省は国内のメーカーに BTRON 仕様のコンピュータを作るように推奨していました。通産省には国外との商業取引問題のいざこざを避けたり、国内の産業や技術を育てたいという思惑があったのでしょう。しかし NEC には通産省に BTRON 仕様のパソコンを作れと言われても簡単には従えない事情がすでにありました。

補足ですが、MS-DOS は別に NEC の PC-98 シリーズだけで使えるわけではなく、他メーカーのパソコン版の MS-DOS もありました。ただし MS-DOS アプリはパソコンの機種が異なると互換性がありません。これは MS-DOS が提供している OS の機能は最低限で、アプリはハードウェアを直接操作しているからです。

パソコン教育事情(文部省・通産省)

「コンピュータ教育開発センター (CEC)」が、この話の裏に深く関与しています。

日本教育情報化振興会 (JAPET)は、学校でのよりよい教育の実現に向けて教育の情報化を推進している団体です。JAPET は 1982年(昭和57年)に設立された旧文部省に認定された団体ですが(参照)、1986年(昭和61年)7月には旧文部省と旧通産省の共管法人としてコンピュータ教育開発センター (CEC)という似たような団体が設立されました。ちなみに 2014年(平成26年)に JAPET が CEC を吸収する形で合併しており、現在は日本教育情報化振興会 (JAPET&CEC) に改称されています。

さて文部省は情報化社会に対応できる人材の育成として、1989年(平成元年)に学習指導要領を改定し、中学校の「技術・家庭科」に「情報基礎」を加えました。(1988年12月発行のここの「抄録・要旨」より。もっと詳しいものは [Rin2012]3 を参照)

| 日付 | 内容 |

|---|---|

| 1985年(昭和60年)9月10日 | 文部省が教育課程審議会を発足 |

| 1986年(昭和61年)7月 | 【補足】CEC 設立 |

| 1986年(昭和61年)11月 | 教育課程審議会が「審議のまとめ」を公表 |

| 1988年(昭和63年)7月26日 | 新学習指導要領(素案) |

| 1989年(平成元年) | 新学習指導要領改訂 |

| 1993年(平成5年 = 昭和68年) | 実施 |

中学校学習指導要領 (平成元年3月) > 第2章 各教科 > 第8節 技術・家庭 の「F 情報基礎」は次のような内容となっています。簡単なプログラムの作成まで含まれていたようです。

(1)コンピュータの仕組みについて、次の事項を指導する。

ア コンピュータシステムの基本的な構成と各部の機能を知ること。

イ ソフトウェアの機能を知ること。(2)コンピュータの基本操作と簡単なプログラムの作成について、次の事項を指導する。

ア コンピュータの基本操作ができること。

イ プログラムの機能を知り、簡単なプログラムの作成ができること。(3)コンピュータの利用について、次の事項を指導する。

ア ソフトウェアを用いて、情報を活用することができること。

イ コンピュータの利用分野を知ること。(4)日常生活や産業の中で情報やコンピュータが果たしている役割と影響について考えさせる。

ただし高等学校の学習指導要領では 1970年(昭和45年)の時点で工業(教科)にコンピュータ関連が追加されており、すでに導入しているパソコンとは異なるパソコンで教育されても困るという事情がありました。

第45 情報技術実習

第46 プログラミング

第47 数値計算法

第48 システム工学

第49 電子計算機

第50 プログラム理論

旧 JAPET と CEC の違いは、前者が文部省のみ、後者が文部省に加えて通産省が絡んでいるというところです。文部省だけなら JAPET で良いわけですし、いろいろな話を総合すると CEC は通産省が主導していたようです。[Minegishi1995]4 においても「通産省は積極的である」「出資率は通産省の方がかなり高い」と書かれています。

そうです。CEC は日本の技術に固執していた通産省が主導し、文部省の動向も手に入りやすかったわけです。この CEC の本質が、教育用パソコンのゴタゴタに大きく関わってきます。

坂村氏のズレた反論

本記事の第二幕では米国がスーパー301条の候補(全34項目)の一つとしてトロンを指定し圧力をかけます。それに対して坂村氏は反論をしているわけですが、米国が言っていることと反論の内容がズレています。

- 米国の主張「TRON 以外の OS(例えば MS-DOS、OS/2、AT&T の UNIX など)で動くパソコンが、教育用パソコンの調達から排除されるのは不公正な取引慣行である」

- 坂村氏の反論「TRON はどの会社でも作れる。すでに米国の IBM や HP なども参加している」

米国の主張は「TRON パソコンを作りたくない」 です。坂村氏が言っていることは TRON パソコンを作れということで、それまで開発してきた MS-DOS や UNIX の研究開発を捨てて、これから TRON を開発しなさいという意味です。逆の立場で言えば「米国で商売したければ日本の技術 (TRON) を使わずに米国の技術を使って作れ」と言っているのと同じことです。米国は教育用パソコンを日本政府が(未完成の)TRON に指定するのではなく、競争によって選択されるべきであると言っています。つまり市場を閉鎖的にするのではなく開放しろと言っているわけです。この主張は最初から一貫しています。日本は米国の技術を恐れていたから教育用パソコンから米国の技術を排除しようとしたわけです。競争したら米国の OS に勝てないとわかっていたんでしょうね。

坂村氏は今も「TRON はどの会社でも作れると反論した」という話をしているようですが、米国が批判したことが「日本政府が教育用パソコンを TRON に指定したことである」という話をしていないように思えます。まるで米国が勘違いしていたかのような話を続けています。坂村氏は反論して米国に納得させたことでスーパー301条の候補から外れたと言っているようですが、それではなぜその後に日本政府は教育用パソコンを BTRON に統一するのを断念すると発表したのでしょうか? おそらくこれは逆で、日本政府が教育用パソコンを BTRON に統一するのを断念したからスーパー301条の候補から外れたと考えるほうが自然です。坂村氏のズレた反論で米国は TRON はどの会社も作れるということを理解しました(おそらく最初から知っていた)が、米国の元からの主張である教育用パソコンが BTRON に指定されていることを不公正な取引慣行だと考えていたことに変化はありません。BTRON に統一を断念したことは新聞で大々的に報じられ、BTRON に統一できないのでは、NEC の PC-98 (MS-DOS) に勝てないと各パソコンメーカーは BTRON パソコンを作るのをやめました。

まあ、教育用パソコンを BTRON に指定していたというのは違うかもしれません。正確には BTRON に有利な仕様を意図的に作られていたというのが正しいのでしょう。BTRON でしか実現できない仕様は NEC の反論もあり議論が進むにつれて名目上は BTRON に指定されなくなった可能性があります。だから NEC は(BTRON ではなく)MS-DOS と UNIX の両方を搭載した教育用パソコンを作って対抗しました。詳細は次の第一幕でお話します。

第一幕 国内の教育用パソコンの攻防

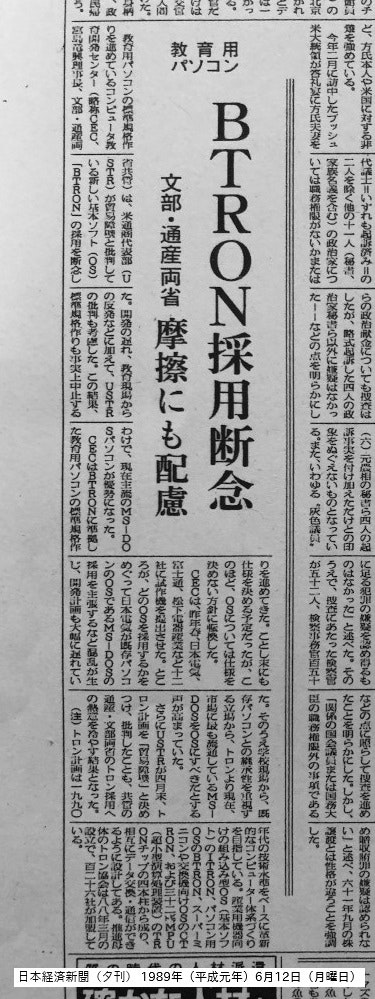

1987年7月、文部省が学習指導要領を改定し中学校の「技術・家庭科」に「情報基礎」を加えたのと足並みを揃えるように、コンピュータ教育開発センター (CEC) が教育用パソコンを中学校に導入することを決め、試作機の募集を開始します(参照)。

理想を言えば、教育用パソコンには、子どもたちが将来使うパソコンのことを考えて実際に使われているパソコンを導入するべきでしょう。しかしそれは、当時大きなシェアを持っていた NEC 製の PC-98(またはその互換機を開発していた EPSON のパソコン)を導入することになってしまいます。特定のメーカーに限定するわけにはいきませんが、当時のパソコンは各メーカーごとにバラバラで、操作方法にも違いがありました。そこで選ばれたのが「BTRON 仕様のパソコン」です。パソコンがバラバラだと教えるのが大変という理屈は理解できますが、この段階ではまだ BTRON は完成していない ということを忘れないようにしてください。

[Minegishi1995]4 には、次のように書かれています。

CEC のパンフレットをみると、研究事業について、「学校の利用に適切なハードウェアを安定的に供給し、良質なソフトウェアを豊富に提供できるよう、種々の基礎的技術やその応用技術についての調査研究を行う」とある。そのひとつとして項目に冒頭に挙げられている「コンピュータの機種間における教育用ソフトウェア、データ形式等の互換性確保を目的とした調査や標準仕様の検討」こそ、CEC の初期における主要技術の1つであった。

簡潔に言えば「教育用パソコンの標準化」といえよう。

[Takami2004]5 には、次のように書かれています。

後日,JAPET側にヒアリングを試みた折,当時の事務局次長(硯事務局長)小林常一氏より以下のような重要な証言が得られた。すなわちそれは,旧通産省が,いわゆる情報化元年(ニューメディア元年)といわれた1985(昭和60)年度から,コンピュータの学校内導入を重要施策と考え始め,旧文部省にも働きかけ学校用コンピュータの「OS規格統一」のための推進拠点としてCECが創設された,ということであった。

教育用パソコンの仕様は BTRON 仕様優勢に傾きました。唯一反対していたのは NEC です。数の上では 1社ですがパソコン分野で圧倒的なシェアを持っていました。当時に統一された標準的なパソコンが求められていたのは事実でしょう。しかし BTRON の使い方を学ぶということは、世の中で使われているパソコンの使い方とは異なる、教育専用パソコンの使い方を学ぶことになってしまいます。他に良い選択肢がなかったからとも言えますが、実際には BTRON、つまり日本独自の技術を普及させたいという通産省の思惑と、NEC からシェアを奪還したいというパソコンメーカーの思惑があったからです。学校で BTRON を使うからと親が買い与える。学校で BTRON を学んだ子どもたちは卒業してからも BTRON パソコンを使う。BTRON パソコンは売れ、そしてそれが日本の標準パソコンになる。そういった皮算用的な考えを持っていたのです。常識で考えれば、そんなことをしても学校専用のおもちゃで終わるのが関の山です。

上記の [Takami2004]5 の続きの文章も面白いので引用しましょう。

この「規格統一」にこそ問題が内在していたのである。当時,コンピュータのOS規格は,まだ不統一でバラバラの状態であった。そこで旧通産省は,「日の丸OS開発・普及」戦略の推進を目論み,その中核戦略に採用されたのが,当時東大助教授であった坂村 健氏(現東大総合研究博物館教授)の提唱していた「トロン」であった。そのためこの旧通産省の戦略は「トロン計画」と呼ばれていた。氏は,1980年代初頭に既に独自の発想のもと,MPS(Message Passing Subsystem)とOSの仕様を提起していたのである。旧通産省の施策も相侯って各メーカーはこぞって「トロン計画」に参画した。校内放送システムやL・Lの納入を通じて,学校とのパイプを培ってきた松下通信工業は,いち早くトロン規格の学校用コンピュータを開発していた。また,1990(平成2)年度から旧文部省による「教育用コンピュータ補助事業」が予定され,1993(平成5)年度から中学校技術家庭科で「情報基礎」の実施が予定されていた。そのため学校教育分野におけるコンピュータの将来市場の急拡大が予想されたのである。ゆえに旧通産省にとっては,自己の政策・事業エリア拡大の有力マーケットとして学校教育分野を捉え,それに備えたことは無理からぬことであった。そして,他省の専管領域である学校教育分野で,自己の行政施策である「日の丸OS開発・普及」による「規格統一」をフリクションなく推進する拠点としての役割をCECに予定した。したがって,当初CECは,新しいOS規格の普及・拡大という「事業的要因」と,他省の専管領域への政策・事業展開という「政策的要因」によって創設されたのである。そのウエートは,どちらかといえば後者に置かれていたのではないか,と思われる。

1987年 - NEC vs BTRON に有利な仕様

1987年(昭和62年)は教育用パソコンの試作機の「仕様」を決める年となりました。NEC を除く 11 社は OS に BTRON 仕様の OS を希望し、NEC は MS-DOS を希望しました(正確には日立は BTRON 案と MS-DOS 案の2つ)。松下電器以外は BTRON 仕様の OS を持っていないというのにです。その時点で BTRON 仕様の OS を持っていたのは TRON プロジェクトに初期の頃から参加していた松下電器だけで、しかもまだ開発途中で完成していませんでした。

- 7月 CEC が試作機「CEC コンセプトモデル '87」を募集

- 8月 CEC に試作機の仕様案を提出(11社は BTRON 案、NEC は MS-DOS 案)

- 10月 CEC が試作機の仕様を決定(ハードウェア13項目、ソフトウェア6項目)

- 11月 CEC が BTRON 採用を正式決定(各社は1988年2月までに試作機を提出)

教育用パソコンの仕様をどのようにするか議論が行われましたが、多勢に無勢、NEC は孤立していきました。「マイクロソフトの真実」では88ページより、このときの様子が明らかにされています。

CEC は ~ 略 ~ そして「教育用コンピューターシステムの標準仕様の策定」作業を開始する。文部、通産の共管といっても、発足当時は明らかに通産が主導していた。表には出さなくても二十年前の IBM の進出阻止が頭の中にある。

~ 略 ~

通産省では情報処理振興課と電子政策課が中心になって、各メーカーからのコンピューター担当者で構成する委員会で議論を繰り返す。文部省は全国一律の教育機会を提供するという大義で、これを後押しする。そして、教育用コンピューターは統一された操作性と互換性の保持がもっとも大切であるとし、具体的な項目として ①新技術への取り組み ②互換性の確保 ③教育用への配慮、の三点を決めた。

CEC 設立にはあらかじめひとつのストーリーが織り込まれている。日本人による独自パソコン仕様の確立であり、それは具体的にマイクロソフトによる米国式標準を排することを意味している。さらに各メーカーにとっては、NEC の PC98 を排することをも意味していた。CEC の議論は当然、その伏線にそって進められる。項目として上げた新技術への対応など三点も、MS-DOS に不利、BTRON に有利にできている。

CEC は議論を重ねた後、実際にマシンを作ることが大切だとの結論に達し、87年7月に試作機の仕様を募集する。8月10日から週1回のペースで会議が開かれ、ようやく10月13日にコンセプトモデル '87というハードウェア13項目、システムソフトウェア6項目からなる仕様案を決めた。

世界標準の重要性を説くNECは多勢に無勢で孤立していった。委員会に出ていたNECの高山由(よし)は、こんなことで今まで築き上げてきた PC98 の牙城が崩されてしまうことにいらだちを覚えていた。しかし米国製OSの支配から脱したい通産省の担当課長補佐は米国製品OSを擁護する高山を、語気を強めて国賊呼ばわりした。

これに対して高山は「そこまでいうなら、今あるコンピュータを全部ナタでぶち壊してくれ。それができるか」と応戦した。

高山は世界標準からあえて孤立の道を進もうとする日本式行政を嘆くと同時に、この機をとらえて NEC の PC98 バッシングをしようとする競合メーカーのエゴに怒りを覚えていた。

「②互換性の確保」についての補足ですが、これはおそらく他メーカー製パソコンとの互換性の話であり、後方互換性、つまり過去の MS-DOS 製ソフトウェアの話は含まれていないと考えられます。でなけば BTRON 有利にはなりません。また坂村氏はいくつかの著書で、普通は互換性と言ったら過去の技術との互換性だが、過去の技術を断ち切り未来の技術への互換性を確保することも互換性の考え方の一つだろうと、後方互換性を切り捨てることを正当化しています。誰もが必要とするはずの後方互換性は互換性の中に含まれていないようです。そのことは「JIPDECアーカイブス」から検索できる「情報化白書 1989」の「CEC コンセプトモデル '87」の試作仕様の特徴は、①互換性の確保(ソフトウェア、周辺装置、操作の互換性)、②教育用への配慮(耐久性、教育用入力キー等)、③新技術への取り組み(マルチウィンドウ、マルチタスク、高度な文書管理、32ビットへの移行)であるという内容からも読み取れます。またこちらのページの 教育用BTRON(月刊ASCII 1988年1月号5) の引用から「CEC コンセプトモデル '87」がどのようなものであったかがわかります。

似たような話は「孫正義 起業の若き獅子」でも明らかにされています。

孫は、同年秋、通産省と文部省がつくったコンピュター教育開発センターの審議会に出席した。

小学校、中学校、高等学校など学校教育の現場で使う教育用コンピューシステムの開発の調査機関であるコンピュータ教育開発センターは、1986年7月に設立された。すでに、公のOS(基本ソフト)を選びだすためということで、内外のコンピュータメーカーに試作機を出すよう求めていた。

孫は、その席ではっきりと言った。

「そもそも、プロセスが許せない。TRONにばかり肩入れしているではありませんか」

このように見ると、このシステムは一見よさそうだが、孫は、TRONコンピュータにはキナ臭さを感じていた。あまりにも「日の丸OS、日の丸OS」と旗を振りすぎている。日本で統一企画のコンピュータを使えば住みよい社会がやってくるなどと言っている。

たしかに、それが世界の標準規格になれば、TRONは素晴らしい発明となる。

しかし、発想の根源には、日本人がつくったものは正しく、外国人がつくったものは間違っていると言った、島国日本らしい排他主義的な響きが「日の丸OS」の言葉には含まれている。

「NECさん、松下電器さん、東芝さん、富士通さんといったメーカーがこぞって試作機を提出した。松下電器さんを始めとした数社は、TRONを標準装備した試作機、NECさんはインテル製とマイクロソフト製を標準装備したものを出した。ところが、提出期限を守って試作機を出したのにもかかわらず、TRON仕様でない試作機は受け付けられない。これはどういうことですか!

日本独自のソフトを使おうという官僚の意図が働いている。国外のものを受け入れようとしないその思想が間違っているし、そのケツの穴の小ささが許せない」

「こんな馬鹿げた出来レースが、どこにあるんです。国民の税金で組まれた予算で、あとになって出来レースで選んだとわかったらどうなりますか。いまや、日本の国際貿易黒字の問題は経済摩擦となっているじゃないですか。かならずや国際問題に発展しますよ」

孫は、審議会が終わって帰ろうとしたとき、会場にいたある役人に呼び止められた。

~略~

「お前は通産省に出入り禁止だ! 二度と来るな」

~略~

孫はプロジェクトからはずされた。もちろん、TRONの技術を開発する企業に出される研究費も、日本ソフトバンクには回って来なかった。

補足ですが、ここで試作機を出したと言ってるのは、前後の話からおそらく間違いで試作機の仕様の話だと思われます。これらの話から、通産省の筋書きで結論ありきの議論が行われ、そしてパソコンメーカーは教育用パソコンを使う人のことなど考えず、ただ NEC と対抗しようとしていたことがわかります。NEC も日本の会社のはずですが、通産省は米国の技術が使われることがよっぽど嫌だったのでしょうね。

「松下電器の果し状」は、タイトルから松下電器びいきかと思って期待して買ったのですが、公平な立場から書いた本だったので、そこは少し残念でした。最後に買ったのですが、前の2冊の本の内容を補完し信用性を高めることになりました。まず最初は MS-DOS 派が優勢で、NEC が MS-DOS を提案し、松下電器などが TRON を提案し、主導権争いを演じていることが明らかになったのは、8月以降のようです。設立から一年目の記念パーティの前後の 1987年7月から風向きが変わり、通産省を中心に国内の OS も育てておく必要があるのではないかと言った意見が強く出され、委員会の空気がガラッと変わったそうです。そして15ページには、7月末のCECがパソコンメーカー12社に提案書の提出を依頼する直前、通産省は行政指導ともいえる異例の勧告「トロンを基本にした提案を行ってほしい」を各メーカーに行った。とあります。NEC の主張は、社会との連続性(教育現場と実際の現場で異なるパソコンだと困る)、継承性(先駆的な先生方がすでに教育プログラムを作っており、すでに7000本近いソフトウェアがある)、国際性(世界標準の MS-DOS から背を向けてよいのか)、貿易摩擦の問題の4つを上げており、それが建前だとしても、ライバルの富士通の幹部でさえ基本的には正しいと感想を漏らしているそうです。

ちなみに、ドキュメンタリーでは無く当時の記憶をネタにしたファンタジー(おとぎ話)で有名な NHK の番組「プロジェクトX ~挑戦者たち~ 家電革命 トロンの衝撃」では、教育用パソコンの開発に参加したメーカーは NEC を含む 12 社なのに、番組では「大手11社は皆トロンを希望」とまるで全てのメーカーが BTRON を希望したかのように演出されています。これが「(BTRON に反対した最大手 NEC を除く)大手11社は皆トロンを希望」という意味であることに気づいたときは、あまりの悪質さに笑いがでました。ちなみにこの番組では、パソコン用 TRON (BTRON) 開発の現場のリーダーである真弓和昭氏が、なぜか松下電器の社員であると明かされず、また組み込み用 TRON (ITRON) を開発していた NEC "集積回路事業部" の門田浩氏が単に NEC の社員として紹介されています(後半で NEC エレクトロニクスと書いてあるところもありますが)。当時の状況を詳しく調べなければ、松下電器と NEC は仲良くトロンパソコンの開発をしていたように見えてしまうでしょう。

教育パソコンの話とは別ですが、1987年10月には、もう一つ気になるニュースがあります。それが ASCII と Microsoft が提唱した AX 規格の誕生です。これは PC 互換機に日本語表示のためのハードウェアを追加したもので、PC-98 シリーズと同じように、MS-DOS で日本語表示を可能にする技術です。教育用パソコンの仕様を決めるときには間に合わなかったのでしょうが、パソコンメーカーにとっては NEC とシェア争いをする新たな選択肢が生まれたことを意味します。つまり BTRON に標準化しなくても AX 規格で標準化すれば同じことではないかということです。

1988年 - NEC の BTRON 導入への抵抗

NEC は MS-DOS 案を提案していましたが、妥協して MS-DOS と BTRON のダブル OS 案を提案します。「松下電器の果し状」ではもう少し詳しく「MS-DOSを主OSとするが、これに副OSをつけてトロン方式と併用性をもたせる」というマルチ案を提出と書かれています。これにより CEC が BTRON 採用を決定し、各社は1988年(昭和63年)2月末までに試作機を提出することとなりました。そして 3 月、CEC は各社の試作機を公開しました。しかしそこに NEC の試作機はありませんでした。NEC は妥協して提案しましたが納得などしていなかったのです。NEC の試作機は少し遅れて5月に提出されました。NEC の試作機は MS-DOS と BTRON のダブル OSではありませんでした。

- 3月 CEC が各社の試作機を報道陣に公開(NECは未提出)

- 5月 NEC が試作機を提出(PC98 と MS-DOS or UNIX)

- 8月 一部の教員から BTRON 批判運動

この3月での報道陣への試作機公開で配布されたと思われる紙がこれです(「マイクロソフトの真実」の89ページより)。

各パソコンメーカーは BTRON 準拠の OS を持っていませんでした。それなのになぜ試作機を出すことができたのでしょうか? 答えは簡単です。松下電器から(「教育用パソコン限定で」と何処かで見た気がしますが忘れました)BTRON 仕様の OS を貰ったからです。もちろんタダというわけではなく、それ相応のお金が動いたという話が「マイクロソフトの真実」の94ページに書かれています。続いてこのときの様子も明らかにされています。

CECの研究開発の責任者は

「各メーカーは松下からBTRONをもらうことになったが、当然金も動いた」と証言している。

~ 略~

NECはこの時点では試作機を出していない。こんなメーカーの思惑が渦巻く中に、まじめに試作機を出すのがいやだったのだろう。この抵抗に CEC もとまどった。何と言っても NEC はシェア第一位のパソコン・メーカーである。いくら試作機を出してこなかったからといって、正面から「時間切れでアウト」を宣言するわけにもいかない。

NECがようやく試作機を提出したのは88年の5月末であった。そのマシンは PC98 をベースに OS としては MS-DOS と UNIX を搭載したマルチ・プラット・ホームパソコンであった。

~ 略~

CEC は、持ち込まれた試作機を前にして考え込んでしまった。ここで何かのマシンに決めることが、どれだけ各方面に影響を与えることなのか、ことの重大さに改めて気づいたのである。CEC は「これらはあくまで試作機であり、教育用コンピュータとして標準化されたものではない」とコメントを出すだけで、貝のように押し黙ってしまう。

しかし、それまでの議論にのっとって各メーカーが提出した試作機は BTRON で統一されている。多数決に従えば、11対1の圧倒的多数で BTRON の勝ちである。当然坂村は、BTRON に決まるものと思っている。しかし CEC は急速に結論を出すことをせず、内部のシステム技術専門委員会で検討を重ねることにした。

NEC は BTRON ではなく MS-DOS + UNIX を採用しました。TRONプロジェクト30年の歩み ではこの話がなかったことにされています。MS-DOS と UNIX をスイッチで切り替える機種を納入した話は「松下電器の果し状」にも書かれています(スイッチ切り替えで MS-DOS とトロンのどちらでも使える機種も納入したそうです)。NEC が UNIX を採用した理由は、1988 年時点でリリースされている Windows 2.0 は、PC-98 版がなく 16 ビットの MS-DOS 上で動くため、おそらく教育用パソコンの仕様を満たせなかったからではないかと考えられます。一方で UNIX ではそれが可能だったのでしょう。UNIX とはおそらく PC-UX をベースにしたものではないかと思われます。PC-UX は NEC が 1985年頃に UNIX System III を PC-98 シリーズに移植したものです。80286 でも動作するようで、当時 X Window System もすでにありました。教育用パソコンとしての仕様を UNIX で満たし、誰もが使うであろう MS-DOS を同時に満たした奇策です。さすが日本一のパソコンメーカー、やるじゃない!

Windows 10 の人気が Linux が使えるようになったことで大幅に向上したように、UNIX が使える PC-98 シリーズは、もしそれがヒットしたら PC-98 の市場はさらに盤石になったことでしょう。しかも、同じ時期にワークステーションの世界で進行していたシグマプロジェクトで採用した OS は UNIX (UNIX System V) なので米国技術だからといって否定できません。UNIX を禁止することはシグマプロジェクトを禁止することにつながってしまいます。CEC が結論を出せなかったのは理由にはそれもあったと思います。当時に中学校に導入されるパソコンが UNIX だとしたら、知っている人なら大喜びだったでしょうね。教育用パソコンの話は第二幕に持ち越されたため、NEC 製の MS-DOS・UNIX 両対応パソコンの続きの話はないようですが、そのまま続いていたらさぞ面白い展開になっていたでしょう。

第二幕 米国からの圧力(スーパー301条)

第一幕で NEC が BTRON 陣営に抵抗する中、米国から新たな問題が持ち込まれました。TRON が「スーパー301条」の候補にあがったのです。スーパー301条は「調子に乗ってそんなものを開発してるなら輸出制限して苦しめてやるぞ」などと脅して米国企業が打撃を受けそうなプロジェクトをやめさせるようなものではありません(そんな馬鹿なことを言っている漫画はどれでしょうね)。スーパー301条は、貿易相手国、日本だけに限りませんがここでは日本として、日本が米国企業の参入を不当な方法で妨害している「不公正な貿易政策」を特定して交渉し、成果を得られなければ関税引き上げのなどの報復措置を可能にする米国通商法の中に設けられた条項です。つまり「トロンが世界を席巻すると米国企業が困る」という理由で妨害するようなものではないということです。米国は「米国企業も日本の教育用パソコン市場に参入できるようにしろ」と言ったにすぎず、国の政策として教育用パソコンを BTRON 限定にされると米国製のパソコンが導入できず、健全な競争にならないからそれをやめましょうねという話です。BTRON への統一なんて最初からしなければよかったんですよ。そうすれば日本国内の大手パソコンメーカーである NEC を救うことにもなるでしょう? まあ通産省は最大手パソコンメーカーを切り捨ててでも日本の技術に固執したわけですが。

日本の教育用パソコンの話なんだから、日本が勝手に決めていいじゃないかと思うかもしれませんが、日本と米国は貿易をしているのでそういうわけにはいきません。日本が日本製しか導入しませんというなら、同じように米国も米国製しか導入しませんと言えるわけで、そうなってしまうと日本の製品が米国で売れなくなる。そういう話です。これを米国で日本のすぐれた BTRON が席巻してしまったら困るから、米国に BTRON を輸入できないように脅しをかけて妨害したと勘違いしている人がいるようですが逆ですね。日本が米国で物を売ってるんだから、米国も日本で物を売らせろと言っているだけなので、そんな無茶な要求でもないわけです。日本は「日本で米国の製品が席巻されると困るから教育用パソコンに導入できないようにした」ので、米国の技術を怖がっていたのはむしろ日本です。

米国は BTRON の技術を恐れていたのではなく、BTRON せいで日本市場に参入できなくなることを恐れていました。米国は「BTRON を米国に輸出するな」と言ったわけではなく、BTRON しか認めないという日本(CEC というか通産省)のやり方を批判し、教育用パソコンに MS-DOS や UNIX の参入を認めるように要求しました。そもそも日本は少なくとも当時に BTRON を米国に輸出しようなんて考えていたように思えませんし、日本が行った「BTRON を普及させるための手段」が国家権力を使って BTRON しか認めないと決めることなわけで、その力が及ばない米国や世界の市場で闘っても BTRON に勝ち目があるわけがないでしょう。米国は BTRON の技術を凄いとは思っていないでしょうね。せいぜい「日本もやるやん」ぐらいの認識でしょう。BTRON が米国に潰されなければ、今頃は BTRON が世界を席巻していたなど、夢物語です。

スーパー301条はいきなり発動するわけではなく、まず米国通商代表部 (USTR) が外国貿易障壁報告書 (NTE レポート、National Trade Estimate Report on FOREIGN TRADE BARRIERS)を作成し、それを元にスーパー301条の制裁対象とするかを決めます。つまり報告されたものがすべてが制裁対象になるというわけではありません。ちなみにこのときのスーパー301条は 1989 年と 1990 年の2回のみとあらかじめ決まっており、通産省にとってはタイミングが悪かったと言えるかもしれませんが、そもそもの発端は貿易摩擦なので、こういうタイミングになるのは避けられなかったのかもしれません。

1989年 - 1回目の外国貿易障壁報告書

1989年(平成元年)の外国貿易障壁報告書では TRON を含む 34 項目が、スーパー301条の適用候補としてあげられました。ただし最終的に適用されたのは、スーパーコンピュータ、人工衛星、木材加工品の貿易 の 3 項目のみです。TRON を含む他の項目は制裁を回避したというのは事実ですが、米国を納得させて回避したと言うよりも、精査した結果、制裁するまでもなかったと判断したような気がします。なぜならスーパー301条の対象国は34カ国で、そのうち日本以外で制裁対象となったのは、インド (貿易関連投資の制限,サービス貿易の制限) とブラジル (輸入数量制限) しかないからです。日本は明確にターゲットにされた(優先交渉相手国に指定された)わけですが、もともとスーパー301条は報復措置が目的ではなく市場の開放が目的なわけで、今から振り返ると大騒ぎしすぎた感じもしますが、当時はどうなるのかわからないわけで仕方のない話です。ちなみに坂村氏はマスコミによる大騒ぎが原因で参加企業が減り BTRON が潰れたという考えているようです。

1989 年の外国貿易障壁報告書に TRON の名前があがったのは、孫正義氏が申し立てた可能性があります。「孫正義 起業の若き獅子」の 294 ページには外国貿易障壁報告書の発表に関し「孫は、日本の報道機関が発表する前に、その情報を手に入れていた。」とあるからです。もちろん孫氏が申し立てたと断定できる証拠はなく、「マイクロソフトの真実」の 97 ページでは Microsoft のビル・ゲイツや Apple の当時の CEO のジョン・スカリーなど、米国のコンピュータメーカーも、この件で通産省を訪れていると書かれています。つまり誰かと言うより複数の人が申し立てたのでしょう。ちなみに誰かが通産省を訪れるたびに「通産省の担当者は頭が痛いとか腰がいたいとか仮病を使って断っていた」という CEC の担当者の話も書かれています。本当なら情けない話ですが、担当者と話ができないなら申し立てるしかありませんよね? そういったやり取りの後に、1989 年の外国貿易障壁報告書が発表されました。

余談ですが、TRON Web の Microsoft vs. Historical Fact では 1998年11月の米国の Business Week 誌が引用されており「これが Microsoft が TRON を攻撃して中止に追い込もうとした証拠! Microsoft は政治問題にしてやると言った!」みたいなことを書いているので、そうだったのか?と思いよく読んでみると、引用された Business Week 誌にはそんな事は書かれていなかったので何だこのページは?って思ってしまいました。このページには英語版 Wikipedia の TRON Project のリンクからたどり着いたのですが、このサイトが海外の TRON 信者によるバイアスかかりまくりのニュースサイト(?)であることに気づいたのはしばらく経ってからです。このページには Microsoft が TRON を潰そうとした証拠はありません。それよりも TRON コンピュータはたいしたことないって評価されてるほうが気になりませんかね?

さて、それでは本邦初公開(ウソ)、1989年の外国貿易障壁報告書には実際にどんなことが書かれていたのかを確認してみましょう。ちなみに翻訳は ChatGPT の出力を手直ししたものです。

1989 National Trade Estimate Report on FOREIGN TRADE BARRIERS

英語の原文(リンク先が消えたときに備えてのバックアップ)

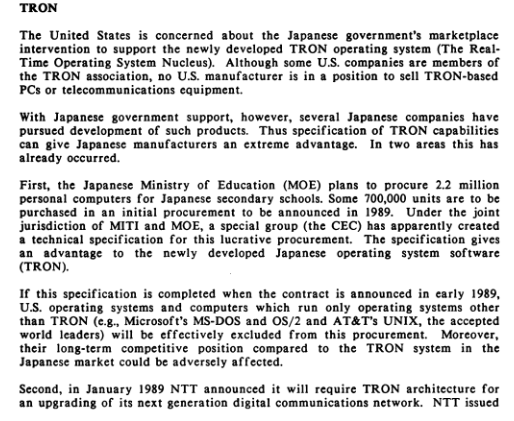

TRON

The United States is concerned about the Japanese government's marketplace intervention to support the newly developed TRON operating system (The Real-Time Operating System Nucleus). Although some U.S. companies are members of the TRON association, no U.S. manufacturer is in a position to sell TRON-based PCs or telecommunications equipment.

With Japanese government support, however, several Japanese companies have pursued development of such products. Thus specification of TRON capabilities can give Japanese manufacturers an extreme advantage. In two areas this has already occurred.

First, the Japanese Ministry of Education (MOE) plans to procure 2.2 million personal computers for Japanese secondary schools. Some 700,000 units are to be purchased in an initial procurement to be announced in 1989. Under the joint jurisdiction of MITI and MOE, a special group (the CEC) has apparently created a technical specification for this lucrative procurement. The specification gives an advantage to the newly developed operating system software (TRON).

If this specification is completed when the contract is announced in early 1989, U.S. operating system and computers which run only operating systems other than TRON (e.g., Microsoft's MS-DOS and OS/2 and AT&T's UNIX, the accepted world leaders) will be effectively excluded from this procurement. Moreover, Japanese market could be adversely affected.

Second, in January 1989 NTT announced it will require TRON architecture for an upgrading of its next generation digital communications network. NTT issued a request in November 1988 for joint development of a high speed packet multiplexing system stating that TRON will be used for system management.

According to the Japanese press the total MOE procurement alone will be valued at \$6.9 billion. the 700,000 units to be purchased in the initial procurement would be valued at approximately $2 billion. the NTT market for which TRON has been specified has not yet been estimated. The long-term implication of a general Japanese preference for TRON-based computer systems would ultimately influence purchasing decisions throughout the entire Japanese electronics market.

On September 9, 1988 the United States expressed its concern about the possibly discriminatory procurement. In two subsequent meetings Japan provided some limited additional information on the procurement. During a scheduled review of the U.S.-Japan NTT agreement held during the week of March 20, 1988, the United States requested additional information on the NTT procurement specs requiring TRON. Additional information on the TRON project is also being sought from the Japanese government through technical level consultations.

TRON

米国合衆国は、日本政府が新たに開発された TRON オペレーティングシステム (The Real-Time Operating System Nucleus) を支援するために市場に介入していることに懸念を示している。TRON 協会には一部の米国企業も加盟しているが、TRON をベースとしたパソコンや通信機器を販売できる立場にある米国の製造業者は存在しない。

しかしながら、日本政府の支援のもとで、複数の日本企業がそのような製品の開発を進めてきた。そのため、TRON 機能の仕様は日本の製造業者に極めて大きな優位性を与える可能性がある。このような状況は、すでに 2 つの分野で発生している。

第一に、日本の文部省 (MOE) は、日本の中等教育機関向けに 220 万台のパーソナルコンピュータを調達する計画を立てている。そのうちおよそ 70 万台が、1989 年に発表される予定の最初の調達において購入されることになっている。通産省 (MITI) と文部省の共同管轄のもと、特別グループ (CEC) がこの利益の大きい調達に対する技術仕様を作成したと見られている。この仕様は、新たに開発されたオペレーティングシステムソフトウェア (TRON) に有利となっている。

1989 年初頭に契約が発表される際にこの仕様が完成している場合、TRON 以外のオペレーティングシステム(例えば Microsoft の MS-DOS および OS/2、ならびに AT&TのUNIX ― いずれも世界的に認められたリーダー)でしか動作しない米国のオペレーティングシステムおよびコンピュータは、事実上この調達から排除されることになるだろう。さらに、日本の市場にも悪影響を及ぼす可能性がある。

第二に、1989年1月、NTT は次世代デジタル通信ネットワークのアップグレードにおいて TRON アーキテクチャを必要とすることを発表した。NTT は 1988年11月に高速パケット多重化システムの共同開発を求める要請を出し、その中でシステム管理には TRON が使用されると述べている。

日本の報道によれば、文部省による全体の調達は 69 億ドルと見積もられている。初期調達で購入される 70 万台は、約 20 億ドルに相当する。また、TRON が仕様として求められている NTT の市場規模は、まだ算出されていない。日本国内で TRON ベースのコンピュータシステムが一般的に好まれるようになれば、その長期的影響として、日本の電子機器市場全体にわたって購買決定に影響を与える可能性がある。

1988年9月9日、米国合衆国は、この差別的である可能性のある調達について懸念を表明した。その後 2 回の会合で、日本はこの調達に関する限られた追加情報を提供した。1989年3月20日の週に予定されていた米日 NTT 協定の見直しの場において、米国は TRON を求める NTT の調達仕様に関する追加情報を要求した。TRON プロジェクトに関する追加情報は、日本政府との技術レベルでの協議を通じて、引き続き求められている。

補足ですが、ドキュメンタリーでは無く当時の記憶をネタにしたファンタジー(おとぎ話)で有名な NHK の番組「プロジェクトX ~挑戦者たち~ 家電革命 トロンの衝撃」では上記の「Microsoft の MS-DOS」(原文では「Microsoft's MS-DOS」)の部分だけをハイライトして印象操作を行っています。OS/2 もこの当時は Microsoft の OS と言えますが、AT&T の UNIX を隠して、あたかも Microsoft の MS-DOS を守るためにやったように放送しています。

さた、重要なポイントは、TRON に関する参入障壁は「教育用パソコン」と「NTT の次世代デジタル通信ネットワーク」の 2 つが指摘されていることです。教育用パソコンの話だけではないため、NTT 関係で他に誰かが申し立てたのは確実でしょう。少し興味深いのは、TRON を OS と認識しているような文章になっていることです。坂村氏は「TRON はどの社も自由に作れます」と反論していますが、これは少々的はずれに感じます。なぜなら米国は TRON ではないコンピュータで参入したいわけで、TRON を作りたいわけではないからです。もしかしたら USTR 側も正しく認識できていない上に、中途半端な新聞社やマスコミの発表などで、坂村氏に何が問題なのか正しく伝わっていなかったのかもしれません。しかし、さすがに今は事実を知っているはずなのに、なぜ通産省が教育用パソコンを BTRON で独占しようとしてスーパー301条の候補にあがった話をしようとしないのでしょうかね? 坂村氏の発言を素直に受け取ると、今でも米国に TRON はどの社も作れますと反論して、USTR の誤解を解いて納得してもらったつもりのようですが、USTR からの返答は、TRON 協会のページにちゃんと書いていますよね?

USTR 代表から協会抗議文への返書入手。

「米国政府はトロン協会の活動に対して反対するものではない。 しかしながら日本政府が実質的及び潜在的に市場介入することによって トロンを援助することに関心を持っている。 政府の命令によってではなく市場の力によって、 どのOS・マイクロプロセッサ及びコンピュータアーキテクチャが 成功するかが決定されるべき。 トロン以外の単一の OS が作動するコンピュータは、 (財)コンピュータ教育開発センター(CEC)の仕様に合わないし、 トロン以外の単一の OS が動く PC の試作機は (CEC) には採用されなかった。」

外国貿易障壁報告書の最後の段落、1988年9月9日に、米国合衆国は差別的である可能性のある調達について懸念を表明したとありますが、[Kurata2002]2 によると 1988年10月に 1 回目の外圧があったことになっているので、これに関係する話だと考えられます。しかし坂村氏は1989年のゴールデンウィーク(4月の終わり)中に行われた外国貿易障壁報告書の発表をテレビで初めて知って、それから反論したかのように言っているため、1988年の外圧は政府関係者のみの話し合いで終わった可能性があります。先程紹介した 1988年11月に出版された Business Week 誌でも 1988年9月に通産省幹部と UTSR の間で会合が開かれたと書いてあります。

USTR の返答からわかるように、教育用パソコンに参入障壁があると USTR はみなしました。それを受けてのことでしょう。1989年6月に教育用パソコンを BTRON 仕様に統一することは断念されました。それによって多くのパソコンメーカーが BTRON 仕様のパソコンを作ることをやめました。なぜ BTRON 仕様のパソコンを作るのをやめたのでしょうか? 断念したのは BTRON 仕様への統一であって BTRON 仕様の採用を断念したわけではありません。各メーカーは BTRON 仕様のパソコンを作り続ける選択肢もあったはずです。でもやめたのです。ようするにパソコンメーカーは教育用パソコンを通じて日本に BTRON 仕様のパソコンが蔓延することでパソコン市場がリセットされる目論見だったが、教育用パソコンが BTRON に標準化できないのであれば、BTRON では PC-98 の牙城を崩せないと考えたのでしょう。しかも BTRON 仕様に準拠した OS は松下電器しか持っておらず、BTRON 仕様に準拠した OS を自社開発するのには時間がかかります。松下電器以外にとっては OS のライセンスを Microsofft から買うか松下電器から買うかの違いでしかないわけです。

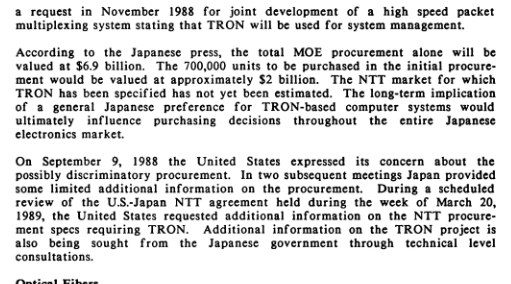

TRON 協会は 1989年5月25日にスーパー301条対象品目からはずされたと書いている(参照)のですが、これは少々おかしな話です。なぜなら日経新聞(1989年4月30)に載っているスーパー301条の日程では、4月28日のUSTR、貿易障壁年次報告書提出の後、5月30日にUSTRが制裁対象国と慣行の報告書提出となっており、21日内(6月20日まで)に制裁対象国と協議開始となっているからです。5月25日時点では協議は開始されていないはずです。内々に通達があったかもしれませんが、それなら TRON 協会以外は知らないのでしょう。だからかもしれませんね、教育用パソコンの BTRON 統一の断念のニュースは 6月12 日に発表されました。

「BTRON 採用断念」という見出しは誤解を招くので良くないですね。記事を読めばわかりますが、OS については仕様を決めないと言うだけで断念したわけではありません。MS-DOS でも BTRON でもどっちでもいいという話です。他の新聞社やマスコミも「BTRON 採用断念」と大々的に報道したようで、坂村氏はこれに対して反論しまくったようです。これが坂村氏の言うマスコミのせいで BTRON が潰されたという話です。どっかの漫画はマスコミが米国が怒って労働者が日本車を破壊する映像を流しまくったせいで日本が震えがったみたいな馬鹿な解釈をしてましたが。BTRON 統一断念の理由は、USTR の批判に加え、開発の遅れや教育現場からの反発とあります。「現在主流の MS-DOS パソコンが優勢となった」と書かれているように、これが当時の世の中の認識です。誰もが BTRON を歓迎していたわけではなく記事にあるように教育現場からの反発もあったわけです。優勢劣勢も何も BTRON は一般に流通してないわけですから主流になどなれません。というかむしろ BTRON を歓迎していたのは、通産省と NEC 以外のパソコンメーカーぐらいなのではないでしょうか?

1989年の1回目の外国貿易障壁報告書は、TRON は教育用パソコン市場への参入障壁とみなされ、それに対して TRON 協会は少々的はずれな反論をしたが、USTR を納得させられるものではなかった。しかしスーパー301条を発動して報復措置を取るまでもなかった。ということなのでしょう。USTR を納得させたのであれば、CEC から教育用パソコンの BTRON 統一断念の話なんかでないはずですよね? CEC はその後「BTRON の "採用" を断念したわけではない」と誤解を解くための声明を出したようですが、「BTRON に "統一" するのを断念した」時点で、世間は MS-DOS 優勢と認識し、多くのパソコンメーカーも諦めたわけです。

1990年 - 2回目の外国貿易障壁報告書

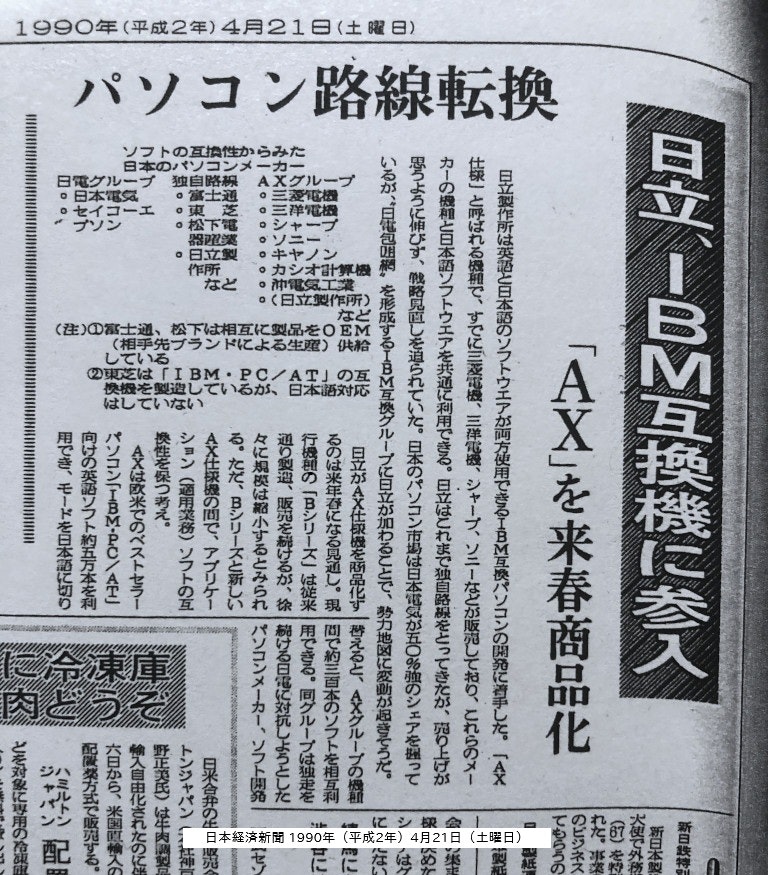

1990年(平成2年)は消化試合のようなものです。教育用パソコンを BTRON に統一する計画が失敗したのが原因でしょう。1990年代前半、多くのパソコンメーカーは BTRON パソコンの開発から撤退しました。1990年4月時点で、多くのパソコンメーカーは、ハードウェアを使った日本語表示機能を追加した PC 互換機規格である AX 規格に基づくパソコンを開発するようになっていたようです。ただし PC-98 シリーズと互換性がなかったので、シェアはあまり獲得できなかったようです。

日本経済新聞 1990年(平成2年)4月21日(土曜日)

日本経済新聞 1990年(平成2年)4月21日(土曜日)

| PC-98 と互換機 | 独自路線 | AX 規格陣営 |

|---|---|---|

| 日本電気 | 富士通 | 三菱電機、三洋電機 |

| セイコーエプソン | 東芝 | シャープ、ソニー |

| 松下電器産業 | キャノン、カシオ計算機 | |

| 日立製作所 など | 沖電気工業、(日立製作所)など |

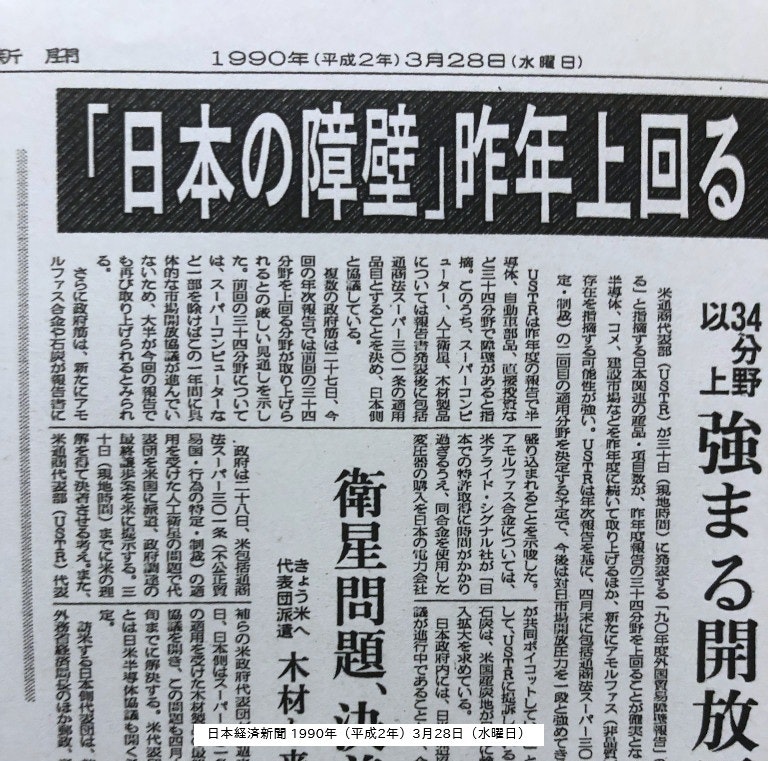

TRON は 1990年の外国貿易障壁報告書でも名前が上がりました。ただし1990年版の項目の多くは 1989 年版と同じで、たばこと自動車が外され、アモルフィス合金、果実、造船が追加されただけです。つまり全 35項目中 TRON を含む 32 項目は去年と同じということです。もし1989年で参入障壁が完全に解決されたのであれば、たばこや自動車のように候補にあがらないはずですし、もし1989年で参入障壁の問題が大きければ制裁対象になっていたはずです。ようするに去年と同じ 32 項目は制裁するまでではなかったが前回から改善が見られないから再度あがっただけなのです。実際1990年の35項目は全て制裁対象にはなりませんでした。そのせいか、1989年の大騒ぎとは異なり、1990年は追加項目以外はそれほど話題になっていないように感じました。

日本経済新聞 1990年(平成2年)3月28日(水曜日)

日本経済新聞 1990年(平成2年)3月28日(水曜日)「前回の三十四分野については、スーパーコンピューターなど一部を除けばこの一年間に具体的な市場開放協議がすすんでいないため、大半が今回の報告でも再び取り上げられると見られる。」とか書かれている。

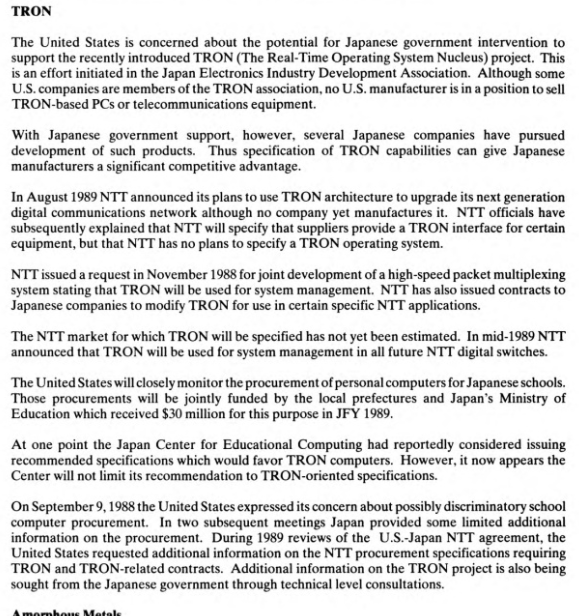

ということで、1990年の外国貿易障壁報告書に何が書かれていたのかを確認してみましょう。

1990 National Trade Estimate Report on FOREIGN TRADE BARRIERS

英語の原文(リンク先が消えたときに備えてのバックアップ)

TRON

The United States is concerned about the potential Japanese government intervention to support the recently introduced TRON (The Real-Time Operating System Nucleus) project. This is an effort initiated in the Japan Electronics Industry Development Association. Although some U.S. companies are members of the TRON association, no U.S. manufacturer is in a position to sell TRON-based PCs or telecommunications equipment.

With Japanese government support, however, several Japanese companies have pursued development of such products. Thus specification of TRON capabilities can give Japanese manufacturers a significant competitive advantage.

In August 1989 NTT announced its plans to use TRON architecture to upgrade its next generation digital communications network although no company yet manufactures it. NTT officials have subsequently explained that NTT will specify that suppliers provide a TRON interface for certain equipment, but that NTT has no plans to specify a TRON operating system.

NTT issued a request in November 1988 for joint development of a high-speed packet multiplexing system stating that TRON will be used for system management. NTT has also issued contracts to Japanese companies to modify TRON for use in certain specific NTT applications.

The NTT market for which TRON will be specified has not yet been estimated. In mid-1989 NTT announced that TRON will be used for system management in all future NTT digital switches.

The United States will closely monitor the procurement of personal computers for Japanese schools. Those procurements will be jointly funded by the local prefectures and Japan's Ministry of Education which received $30 million for this purpose in JFY 1989.

At one point the Japan Center for Educational Computing had reportedly considered issuing recommended specifications which would favor TRON computers. However, it now appears the Center will not limit its recommendation to TRON-oriented specifications.

On September 9, 1988 the United States expressed its concern about possibly discriminatory school computer procurement. In two subsequent meetings Japan provided some limited additional information on the procurement. During 1989 reviews of the U.S.-Japan NTT agreement, the United States requested additional information on the NTT procurement specifications requiring TRON and TRON-related contracts. Additional information on the TRON project is also being sought from the Japanese government through technical level consultations.

TRON

米国合衆国は、最近導入された TRON (The Real-Time Operating System Nucleus) プロジェクトを支援するために日本政府が介入する可能性について懸念している。これは、日本電子工業振興協会によって開始された取り組みである。TRON 協会には一部の米国企業も加盟しているが、TRON をベースとしたパソコンや通信機器を販売できる立場にある米国の製造業者は存在しない。

しかしながら、日本政府の支援のもとで、複数の日本企業がそのような製品の開発を進めてきた。そのため、TRON 機能の仕様は日本の製造業者に大きな競争上の優位性を与える可能性がある。

1989年8月、NTT は次世代デジタル通信ネットワークの高度化にあたり、TRON アーキテクチャを採用する計画を発表したが、その時点ではいかなる企業も TRON を製造していなかった。その後、NTT の関係者は、特定の機器について供給業者に TRON インターフェースの提供を求める仕様とする予定であるが、TRON オペレーティングシステムを仕様として求める計画はないと説明している。

NTT は 1988年11月、高速パケット多重化システムの共同開発を求める要請を出し、その中でシステム管理に TRON を使用することを明記した。また NTT は、特定の用途において TRON を使用できるようにするため、日本企業に対してTRONの改変を委託する契約も交わしている。

TRON が仕様として求められるNTT市場の規模については、まだ試算されていない。1989年半ば、NTT は今後のすべての NTT 製デジタル交換機において、システム管理に TRON を使用する方針を発表した。

米国合衆国は、日本の学校向けパーソナルコンピュータの調達状況を綿密に監視する予定である。これらの調達は、地方自治体と日本の文部省によって共同で資金提供されるものであり、文部省はこの目的のために 1989 年度予算で 3,000 万ドルを受け取っている。

かつて、教育用コンピュータ開発センターが TRON コンピュータを優遇する推奨仕様を発表することを検討していたと報じられた。しかし現在では、同センターは推奨仕様を TRON 向けに限定することはないと見られている。

1988年9月9日、米国合衆国は、差別的である可能性のある学校用コンピュータの調達について懸念を表明した。その後の 2 回の会合において、日本は当該調達に関する限られた追加情報を提供した。1989年に行われた日米 NTT 協定の見直しの過程では、米国は TRON を要件とする NTT の調達仕様および TRON 関連の契約に関する追加情報を求めた。また、TRON プロジェクトに関するさらなる情報についても、技術レベルの協議を通じて日本政府に対して要請が行われている。

TRON が OS からプロジェクトへと変わり、認識が改善されていますね。ここで出てくる日本電子工業振興協会(電子協、JEIDA)は 1958年に通産省大臣の許可を得てメーカー26社により設立された業界団体です。トロン協会は電子協のバックアップにより作られた団体で、民間でお金を出してあって立ち上げられたプロジェクトです。1989年時点では USTR は TRON プロジェクト自体が国策だと勘違いしていた可能性がありますが、結局の所、問題視していたのは教育用パソコンの市場の話なので、そこはあまり関係ありません。

1990年版では NTT の次世代デジタル通信ネットワークの方が問題視されているように感じます。この問題については、NTT がプロジェクトに外国企業を参加させ、調達の自由化を多なったことで制裁は回避されたようです。トロン沿革 に1990年の話がないのは、おそらく BTRON はほとんど関係なかったからなのかもしれませんが、ITRON を書くのであれば、CTRON も書くべきではないの?と思います。

松下電器は1990年の前半に BTRON 開発から撤退し、BTRON 開発部隊は松下通信工業(教育用教材なども手掛けていたらしい)に移って BTRON の開発を続けたようです。1990年7月に「CEC仕様'90」が発表された(参照)ようですが、[Minegishi1995]4 には次のようにあります。

平成2年に発表された「CEC 仕様 '90」は、ディスプレイやキーボード、フロッピーディスク、プリンタ、BASIC 言語、LOGO 言語等について細かく規定した仕様であるが、文部省は、この仕様に対して補助金の優遇措置を執ることもしなければ、具体的な推薦すらしなかった。「CEC 仕様 '90」が現在松下通信工業でしか制作されていないことを考えれば、結局効果がなかったといわざるを得ない。

補助金がでないならしょうがないですねー。これも多くのパソコンメーカーが BTRON 開発から撤退した理由でしょう。

松下通信工業は、CEC仕様'90 に準拠した BTRON パソコン、PanaCAL ET を学校向けに 1990年9月に発売したようです。学校向けなので一般の人はまだ使えません。こちらのページ「BTRON、世をはばかる」に、「THE COMPUTER」誌(ソフトバンク)に掲載された「田原総一朗のコンピュータ・ルポ」の出だし部分が引用されており、PanaCAL ET がどのようなものであるかがわかります。田原氏の「このことに気づいた者の唯一の疑問は、なぜこのマシンがBTRONを表立って名乗らないかであろう。」に答えるならば、BTRON はパソコンの仕様でしかなく、現在のパソコンが表立って PC 互換機と名乗らないのと同じことです。TRON の思想ではハードウェアが主役であり、BTRON OS はコンピュータに含まれた部品でしかありません。現在では Windows、Linux、macOS が主役で、ハードウェアは性能と金額と好みの違いぐらいしかないのが今のパソコンです。

さらに追い打ちをかけたのは 1990年10月に IBM が開発した DOS/V です。これは AX がハードウェアで日本語表示を実現していたのに対して、性能が向上した CPU を使い、ソフトウェアで日本語表示を可能にする MS-DOS 用のソフトウェア技術(ドライバ + フォント)です。この技術の登場で普通の PC 互換機で日本が表示できるようになり、AX から DOS/V への移行が始まりました。日本技術 BTRON で標準化するという夢は、世界標準技術 PC 互換機で実現されてしまったのです。

終幕 1990年代の世界

BTRON パソコンは、いくら優れていると主張しても開発中で使えないなら話になりません。開発中で誰も評価できない段階で、教育用パソコンに導入するという話が出るのが、そもそもおかしな話だったのです。この時期のパソコンの発展は凄まじく、BTRON が優れているとアピールしていた所の多くは開発中の間に Windows に追いつかれてしまいました。坂村氏は MS-DOS や Windows だけではなく、Mac や Unix をあれこれ、ここはダメだ、あれはダメだ、やっぱり米国が作るパソコンはダメだと批判しているわけですが、現状を見る限り、考えが間違っていたのは坂村氏としか言いようがありません。米国人だって何が悪く何が良いかはわかっていて、そこを目指すために開発を続けています。しかもビジネスとして売れる OS を作っており、売れる = 消費者に選ばれることを考えて作っています。優れた OS が良いことに変わりませんが、消費者はアプリケーションを使いたいのであって OS を使いたいわけではありません。OS を作ることを目的にするのではなく、ビジネスとして参入することを目標とすべきでした。

1991年1月に日本語版 Windows 3.0 が発売されました(英語版は 1990年5月)。まだ 16 ビットの MS-DOS 上で動く Windows でしたが、それまでの Windows 1.0 から 2.x までとは異なり十分使える Windows です。Windows 3.0 は世界中でヒットし、PC-98 版も発売されました。もちろん BTRON パソコンが勝っているところもありますが、まだ完成していないので BTRON パソコンを使おうと思って誰も使えません。一般向けの BTRON パソコンは 1991年12月にようやく発売されました。パーソナメディア社の「1B/note」(48万5,000円)でハードウェアには松下電器の Panacom M が使われたようです。ただし高価なパソコンを発売されたからと言って買う人は少ないでしょう。

1993年5月に日本語版 Windows 3.1 が発売されました(英語版は 1992年4月)。そして 1994年4月に PC 互換機で動作する BTRON OS「1B/V1」が発売されました。1995年11月には「1B/V2」発売されましたが、1995年11月23日には世界中で大ヒットした Windows 95 の日本語版が発売されました(おそらく 1B/V2 の方が早いと思いますがわかりません)。Windows 95 は 32ビット OS で、MS-DOS は原則として使用しません(起動時と互換性のために一部 MS-DOS を使うことがある)。BTRON がアピールしていた完全マルチタスク(プリエンプティブマルチタスク)も実現され、Windows 95 用アプリケーションは、PC-98 でも PC 互換機でも同じように動くようになりました。これは OS がハードウェアの違いを吸収しているためです。それでいながら PC-98 版の Windows は PC-98 用 MS-DOS アプリも動作する後方互換性を実現しています。BTRON が後方互換性を切り捨てて実現しようとしていた機種間の互換性は、後方互換性を切り捨てずに Windows 95 でやってのけました。実装が汚かろうが、ユーザーが必要とするものを実現して見せる。それが技術力です。

補足: 各 BTRON の発売日はここ https://www.personal-media.co.jp/book/tron/b_presen.html

Windows 95 が大ヒットしたのは、単に Windows 95 が凄かったからではありません。なぜなら Windows 95 という OS だけを買っても意味がないからです。前提としてパソコンを持っている必要があります(噂ではパソコンを持っていないのに、よくわからず Windows 95 だけを買ってしまった人もいたようですが)。某なにがしでは、まるで Windows 95 がいきなり登場して日本市場を独占したかのように書いていましたが、実際には 1980 年頃から続く NEC 製のパソコン PC-98 シリーズと 1983 年に PC-98 用に移植された MS-DOS と PC-98 (MS-DOS) 用の多くのソフトウェアがあったから Windows 95 が日本を席巻したわけです。BTRON はぽっと出の米国製の Windows 95 に負けたわけではなく、10 年以上の歴史がある日本製のパソコンに負けたのです。日本のパソコンメーカーはすごいでいいじゃないですか? もっともその NEC の PC-98 シリーズも、1997 年には PC 互換機である PC98-NX シリーズへと移行することになるわけですが。Windows 95 の登場で MS-DOS アプリを使わない人にとっては PC-98 でも PC 互換機でも違いがなくなってしまい、日本独自のパソコンを作る理由がなくなってしまったからです。

過去の技術との互換性を維持しながら拡張した Windows 95 は実用主義的な OS ですが、理想主義者である坂村氏にとっては醜いものだったのでしょう。しかし Microsoft はその裏で 1993 年に Windows NT シリーズを完成させていました。こちらは Windows 95 シリーズとは異なり、ビジネス向けで過去の互換性を切り捨てた理想的な OS です。この NT シリーズの技術を使った Windows XP は 2001 年にリリースされ家庭用としても使われるようになりました。1990 年代の日本のためのパソコンである BTRON は、見事に 1990 年代で役目を終えました。そして NT (New Technology) 技術を使った 2000 年代の世界のための Windows の時代がやってきました。Microsoft は 1990 年代で止まることなく、10 年先の未来を見据えて開発を続けていたわけです。

おわりに

まあ、なんというか「アメリカに負けたくない」とか言っている時点で日本は負けているのでしょうね。Microsoft は米国の企業ですがビジネスは世界で行っています。米国政府から支援されているわけではありませんし、パソコン用 OS を独占しているのは Microsoft であって米国ではありません。一社で世界を相手に闘っているような会社に、日本は国家で立ち向かおうとしており、そのための戦略が国外企業を排除し、お金をばらまいて国内企業を集めることでは比較になりません。国外企業が排除できず国内企業も儲からないとわかれば崩壊するのも当然でしょう。大型コンピュータで通産省の策略がうまくいったのは、大型コンピュータのユーザーは大企業で数も少なく通産省が従わせることができたからでしょう。それに対してパソコンを使うのは多くの国民で、それぞれが自分が欲しいと思うパソコンを選びました。日本の国家戦略は見事に失敗したわけです。

このような真実も知らずに、日本には昔、すごい OS があった。日本の OS は Windows を超えていた。米国が不正な手段を使ったせいで日本は負けたんだ。本当は日本は勝っていたんだ。と捏造された歴史を信じているのは実に哀れです。あと組み込み用 OS とパソコン用 OS は全く違うものなので、組み込み用 OS の方がたくさん使われてる! Windows に勝ったんだ! みたいなのも馬鹿らしいのでやめたほうがいいでしょう。組み込み機器の販売台数の方がパソコンの販売台数よりも多い(当たり前)ってだけで、Windows と競争して勝ったわけではないのでね。

補足 この記事は Wikipedia の TRONプロジェクト の内容をほとんど参照せずに書いているのですが、書いたのって誰なんでしょうね? 事実だとしたら中の人じゃないと知らないようなことがたくさん書いてあって驚きです。検証可能な参考文献や出典があまり書かれてないので利用しづらいのですが。

参考文献

- 2001 TRONプロジェクトのデファクト標準化に関する調査研究

- [Kurata2002]2 の前バージョン?

- 2003 トロンとマイクロソフトの歴史的誤解解(1/2)

- 2003 トロンとマイクロソフトの歴史的誤解解(2/2)

- 2004 トロンとマイクロソフトの歴史的誤解

-

最初に発売された「1B/V1 ソフトウェアキット」は7万円(TRONWARE VOL.28より)、1B 表計算などが含まれない「1B/V1 スタンダード」は3万円で後日発売された(TRONWARE VOL.30より) ↩

-

文部科学省(旧文部省)・他省間の協力・連携関係構造の検討(その1) : 「教育の情報化」政策推進に焦点をあてて ↩ ↩2