1. はじめに

「資格って、実務で本当に役に立つの?」

「そんなにたくさん取って、意味あるの?」

資格の話題になると、このような質問を受けることがあります。

筆者自身は、2020年から Azure や AWS、IPA の国家試験など、様々な資格や試験に挑戦しています。2024年には Azure の AZ シリーズ全10資格、2025年には全23資格(AZ・AI・DP・SC シリーズ)を取得しました1。

ただ、最初の頃は「資格を取ること自体が目的」になっていた時期もありました。

その場合、試験のために詰め込んだ知識も、使わなければすぐに忘れてしまいます..

そのような経験を通じて、資格は「取ったあと」が本番。業務でどう活かすかが重要という考えに変わりました。

特にこの 1 年は、業務での知識の活用と他者への還元の2点を意識して行動してきました。

本記事では、その中で得られた具体的な気づきや学びを整理しています。

本記事は以下のような方に向けて書いています。

- Azure 資格を取得したものの、実務とのつながりに悩んでいる方

- 今後資格取得を目指しているが、「取ったあと」の活かし方を知りたい方

- 技術の学びを、他者支援や発信にどう展開するか考えている方

本記事は Azure 資格の合格ノウハウを扱うものではありません。

ロードマップや学習法は別記事で詳しくまとめていますので、各記事をご覧ください。

2. 業務での知識の活用

Azure 資格で得た体系的な知識は、実務における大きな武器となっています。

特に技術調査の進め方が変わり、業務のスピードと精度が飛躍的に向上しました。

2-1. 技術調査のアプローチ変化

- Before(資格取得前):サービス概要や前提知識をゼロから調べる

- After(資格取得後):既存知識を活用し、最新情報や変更点の確認に集中

資格取得を通じて、調査の初動がスムーズになり、本質的な理解に早くたどり着けるようになりました。また、学習の過程で各分野の関連性を意識していたことで、点と点がつながり、全体像を把握する力も養われたと感じています。

もちろん、すべてのケースに当てはまるとは限りませんが、体系的な知識があることで調査や業務の進め方が効率化される場面は多いと思います。

もし「いつもゼロから調べて時間がかかる」と感じている方がいれば、資格学習で基礎を固めておくのも一つの選択肢かもしれません。

2-2. 上流工程での活用例

一例になりますが、直近の Azure セキュリティを担当するプロジェクトでは、以下の場面で知識を活かせました。

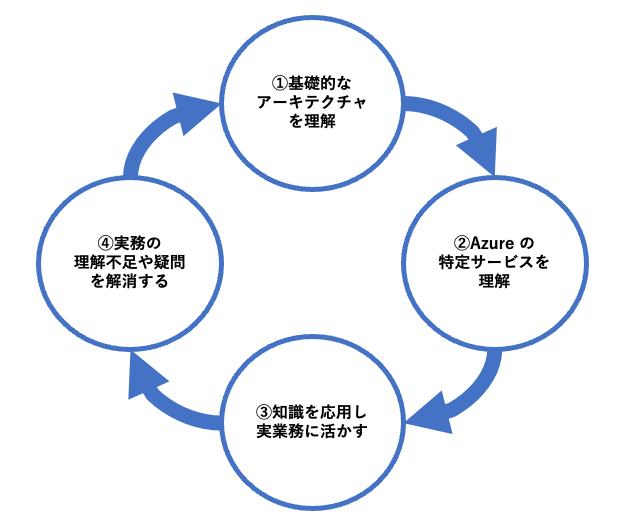

これらは、下記の学習サイクルを継続的に回してきた結果だと実感しています。

資格で得た知識は、実務の中で実際に使ってみることで理解がより深まると思います。

日々の資格学習で学んだことを、可能であれば翌日の業務で意識的に活用してみると、より効果が感じられるかもしれません。

学習サイクルの詳細は、こちらの記事をご覧ください。

3. 他者への還元

資格学習や実務を通じて得た知識・経験は、他者へ共有することでさらに深まります。

教えることは学び直すという実感も強いです。

3-1. 社内での若手支援

社会人10年目を迎え、若手メンバーと Azure を活用した業務に携わる機会が増えました。

その中で意識しているのは、単に作業をお願いするのではなく、背景や目的もあわせて伝えることです。

会話の中で若手と視点をすり合わせることで、自身の理解も深まっていると感じています。

たとえば、Azure セキュリティの調査では、Microsoft Defender for Cloud の詳細を若手に任せ、筆者は全体の構成や態勢管理や脅威保護といったセキュリティ分野の全体像を補足しました。

その際、SC シリーズや AZ-500 4の知識が非常に役立ちました。

特に、セキュリティ分野の全体像を体系的に説明するうえで、大きな助けとなったと実感しています。

これらの経験と実務の知見を活用し、全体像を理解したい方向けの記事を公開しています。

必要に応じてご覧ください。

若手メンバーからは

全体像も含めて教えてもらえて理解が進みました。

といった感想をもらい、伝え方や内容が役立ったことに気づけたのも良い経験でした。

若手育成に関わる中で、背景や目的を伝えることの大切さを改めて感じました。

少しの工夫が、大きな理解につながることもあるかもしれません。

3-2. 社外への発信(Qiita 投稿)

Qiita への継続的な投稿も、学びの大きなサイクルです。

業務で得た知見を形に残すことで、他者の役に立つだけでなく、自身の理解も深まります。

発信のきっかけは、「せっかくの学びを誰かに届けたい」という思いでした。

資格学習中は、公式ドキュメントだけでは補えない理解の壁に何度も直面し、自身なりに整理してきました。

その経験は、同じ課題に直面した人へのヒントになります。

初めは「間違った情報を出してしまうのでは…」と不安でしたが、投稿を続ける中で以下の効果を実感しています。

- 言語化能力の向上:業務での説明力や資料作成力が向上

- 知識の定着と深化:曖昧さに気づき、理解が確実に

- 体系的な整理:構造化により応用力が高まる

社内で「Qiita に投稿したい」という相談もあり、自身の経験をもとに発信の価値や進め方をまとめた記事も公開していますので、よければご覧ください。

今後も、実体験に基づく学びや視点を大切にしながら、継続的に発信していきたいと思います。

読者の皆さんも、ぜひ学んだことを発信することに挑戦してみてください。

4. 全23資格取得の挑戦と現在の取り組み

4-1. なぜ23資格に挑んだのか

Azure の学習を進める中で、AWS の仕組みや特徴にも触れる機会が増え、クラウド技術の全体像をより深く理解したいという気持ちが強くなりました。

そのため、Azure に加えて AWS の資格にも挑戦し、さらに基礎的な情報技術の理解を固めるために IPA の国家試験(基本情報/応用情報技術者試験、高度試験)にも取り組みました。

これらの試験では、OSI 参照モデル5をはじめ、ネットワークの基礎からセキュリティ、設計原理まで幅広く学べます。

筆者自身、この基礎があることで、Azure のサービスを単なる名前や機能として覚えるだけでなく、仕組みや原理から理解する助けになりました。

この表はネットワーク(ネットワークセキュリティ含む)の詳細解説を目的としたものではありません。筆者が資格学習の際に、情報技術の基礎とクラウドサービスを結びつけて整理する一例として示しています。

| OSI層 | 層名 | 主な役割 | Azure の代表的なサービス例 | AWS の代表的なサービス例 |

|---|---|---|---|---|

| L3 | ネットワーク層 | ルーティング(静的・動的) | Azure ルートテーブル(静的)、BGP(動的) | ルートテーブル(静的)、BGP(動的) |

| L4 | トランスポート層 | TCP/UDP での L4層の通信制御 | Azure Network Security Groups、Azure Firewall | AWS Security Groups、ネットワーク ACL、AWS Network Firewall |

| L7 | アプリケーション層 | HTTP / HTTPS などの L7層の通信制御 | Azure Firewall | AWS Network Firewall |

このように、情報技術の基礎とクラウドサービスを結びつけることで、Azure・AWS 双方の理解が一層深まりました。基礎理論を軸にすることで、個別サービスの学習も断片的な知識にとどまらず、構造的に整理できる感覚があります。

一方で、資格取得には膨大な情報の整理や相応の労力・時間が必要なため、無理に進めるよりも、自分に合っているかどうかを見極めて取り組むことが大切だと考えています。

4-2. 現在の取り組みとこれからの挑戦

全23資格を取得し、クラウド技術の全体像や基礎知識には自信を持てるようになりました。

しかし資格取得は「スタート地点」に過ぎず、実務でどう活かすかが本当の価値だと実感しています。

現在は、資格学習で得た知識をベースに、アーキテクチャ設計など、実務に直結するテーマに重点を置いて学習を継続しています。

業務ではプロジェクト単位での意思決定や、他部門との連携の中で技術を「伝える力」も求められています。

特に意識しているのは、資格で得た“広く浅い”知識を、現場の課題解決に役立つ“深く実践的”な知識へと昇華させることです。

また、これまで手が回っていなかった苦手分野にも取り組み始めました。たとえば

- Infrastructure as Code(IaC)6:Terraform や Bicep による環境自動化

- Git7 活用や CI/CD8:Azure DevOps や Git を活用した継続的デリバリー

- AI 活用分野:Copilot 9の裏側にある仕組み(エージェント構成やプロンプト設計)にも踏み込みつつ、業務の効率化や情報整理への活用

これらはインフラエンジニアとして次のステージに進むために必要な領域であり、業務と並行しながら継続的に学習しています。これまでの経験から学んだのは、技術の幅を広げることも大切ですが、何より「継続して学び続ける姿勢」が重要だということです。

技術習得や実務活用は一朝一夕にはいかず、私自身も日々模索しています。皆さんも、もし苦手分野の克服や成功体験があれば、社内での共有や発信すると新しい気付きや学びが得られるかもしれません。

5. おわりに

ここまでお読みいただき、ありがとうございます。

資格取得は通過点であり、実務に活かすための第一歩に過ぎません。

筆者自身もまだ学びの途中で、IaC や Git、AI など知識が浅い領域への挑戦を続けています。

技術の世界は日々進化し、学びに終わりはありません。

だからこそ、常に新しい知識やスキルに挑戦し続けることが大切です。

今、資格に挑戦している方も、学習につまずいている方も、どうか焦らず、自分のペースで進んでください。進めた一歩が、いつか振り返れば確かな前進になっているはずです。

この記事が、みなさんの挑戦の後押しとなり、日々の学びに少しでも勇気を添えられたら幸いです。

快適な Azure ライフを!

We Are Hiring!

-

Azure 資格のシリーズコード(AX-XXX、AI-XXX、DP-XXX、SC-XXX)を指し、本記事では全4シリーズを Azure 資格と定義しています。 ↩

-

旧称 Azure Active Directory。Azure や Microsoft 365 で使用される ID 管理サービスです。ユーザー認証やアクセス制御機能を提供します。 ↩

-

Azure 環境のセキュリティ状況を監視・評価し、脅威から保護するクラウドセキュリティサービスです。 ↩

-

SC シリーズは Microsoft 製品全般のセキュリティ資格、AZ-500 は Azure セキュリティに特化した資格です。 ↩

-

通信プロトコルを7階層に分けた概念モデルです。ネットワークやアプリケーションの通信の仕組みを理解する基礎となります。 ↩

-

インフラ構成をコードとして記述・管理し、自動で構築や変更を行う手法です。Terraform や Bicep などのツールが代表例です。 ↩

-

ソースコードやドキュメントの変更履歴を記録・管理するバージョン管理システムです。チーム開発の効率化と品質向上に繋がります。 ↩

-

「継続的インテグレーション(Continuous Integration)」と「継続的デリバリー/デプロイメント(Continuous Delivery/Deployment)」の略称です。コード変更の自動ビルド・テスト・リリースを実現します。 ↩

-

自然言語からコードや文章を生成する支援ツールで、開発補助や業務文書の下書き作成などに利用します。 ↩