元々ペーペーのとりあえずメモに記載していたが、量が多くなってきたため、こちらのページに抜き出した。

目次

- バッキングフィールド (backing field)

- set()関数のパラメータの型

- returnとかの後ろに付いてる@

- 非同期処理のjobの管理で、 CoroutineScope.isActiveよりも厳密に状態を管理できる方法

- KotlinのeveryとcoEveryの違い

- when句での比較で使う「is」のイメージ

- 関数定義が1つだけのinterfaceは fun interface で定義できる

- Jetpack Compose、Android View

- remember

- [Q]イニシャライザブロックって必要なの?コンストラクタでよくない?

- 別な記事に書いたもの

バッキングフィールド (backing field)

- 「setter()を介して、最終的にデータが格納される先」のこと

- 必要な時にkotlinにより自動で宣言され、開発者が自分で宣言することはない

- プロパティの一部としてのみ使用され、メモリ内に値を保持する役割がある

- setter()は、フィールドに

set(value)のvalueの値を代入する

プロパティ

- Javaでいうところのフィールドとgetter()、setter()メソッドに相当する機能

- Javaではクラス内で宣言された変数(フィールド)に対して、getter()とsetter()を宣言するが、これを一度に全てできるのがバッキングプロパティ(の宣言)

set()関数のパラメータの型

- set()関数のパラメータvalueには、変数の型が明示されていない

→set()関数のパラメータの型は、kotlinで予測してくれるため、わざわざプログラマが明示する必要は無い

例)string型のnameのsetter()

→パラメータとして渡してくれるvalueというう変数も当然string型

returnとかの後ろに付いてる@

こうゆうの↓

return @runBlocking

- これはスコープを表している

- アノテーションではない(←最初!アノテーションだと勘違いしてた・・・)

OptInアノテーション

コード内で特定のAPI要素を使用する際にオプトイン(承諾・認証)するには@OputIn試験運用版APIマーカーへの参照を含むアノテーションを使用する。

例えば、Jetpack Copmposeのマテリアル3を使用する時に、DateProviderオプトインが必要なクラスを使用する場合に使用する。

(現状ではまだ実験段階で、将来更新される可能性があるAPIとかを使用する場合は、同意(オプトイン)が必要)

↑

ライブラリの作成者が、API宣言時にオプトイン必須と指定している。(@RequiresOptInアノテーションが付けられている)

そのため、使用する場合には、@OptInアノテーションで使用時に同意(オプトイン)をする必要がある。

参考サイト

非同期処理のjobの管理で、 CoroutineScope.isActiveよりも厳密に状態を管理できる方法

-

mutex.tryLock()を使う

なぜmutex.tryLockを使った方がいいのか

- jobの以下のような実装の場合「①

coroutineScope.lanch(Dispatchers.IO){処理}の処理を実行する」のと「②Job型の変数に代入する」というのに分かれている。

そのため、タイミングが悪いと①が終わっているのに、②が終わっていなくて、job.isActiveの結果がtrueになる可能性がある。

val job:Job = scope.launch(Dispatchers.IO){

// 非同期処理

println("Hello, world")

}

-

mutex.tryLock()は必ず1つのmutexだけがlockされることが確約されている

また、mutexのlockを解除するときは、mutex.unLock()で実装者が明示的にlockを解除する

必要があるため、lockが解除されるタイミングがコード上で分かりやすい。

以上のことから、mutexを使った方がタイミングのずれによる問題が起きない。

参考

KotlinのeveryとcoEveryの違い

every:通常の関数をモックするために使用

(非同期処理のモックは作れない)

coEvery:suspend関数(コルーチン)をモックするために使用する

(非同期処理のモックを作りたかったらこっち)

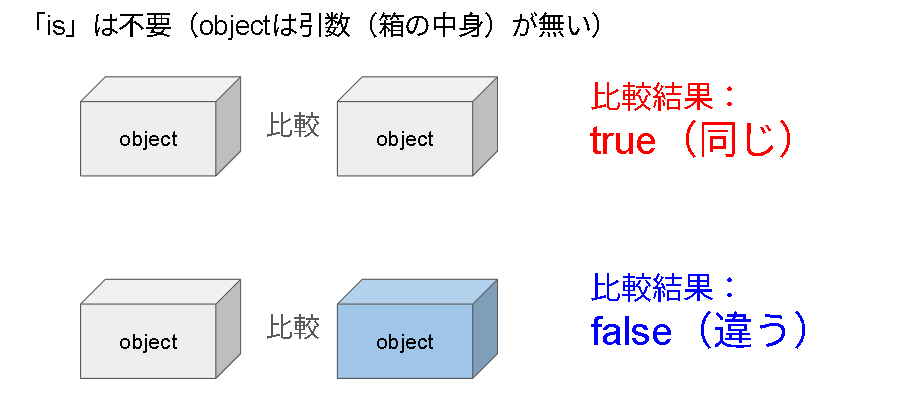

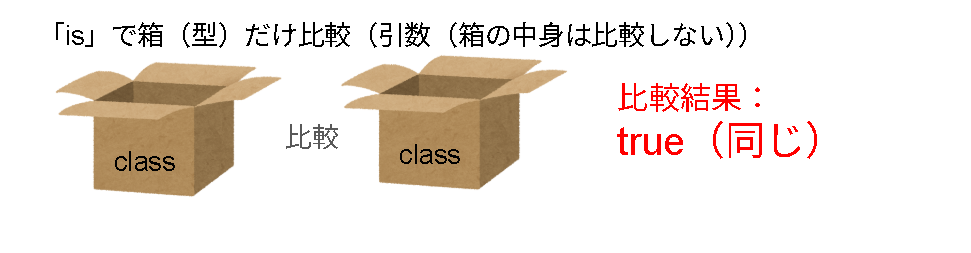

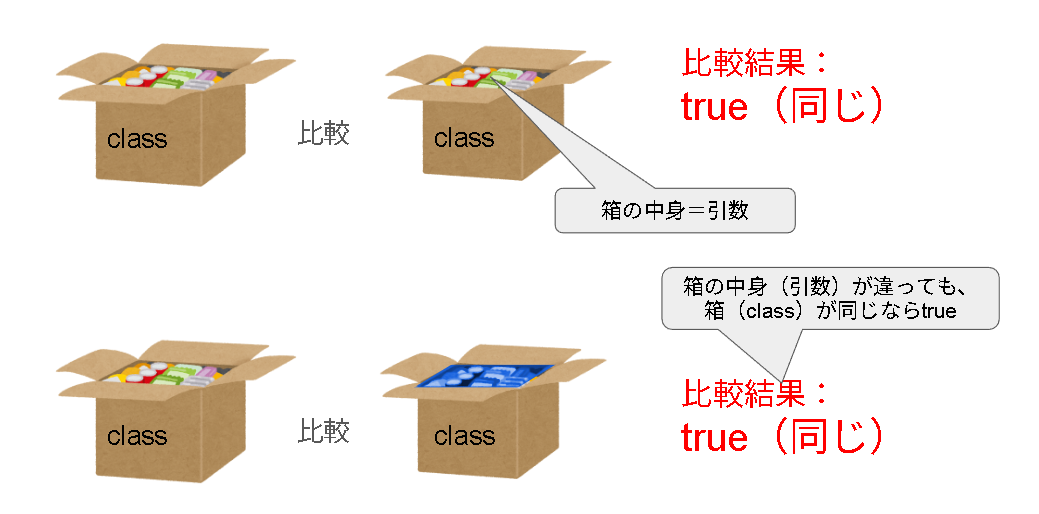

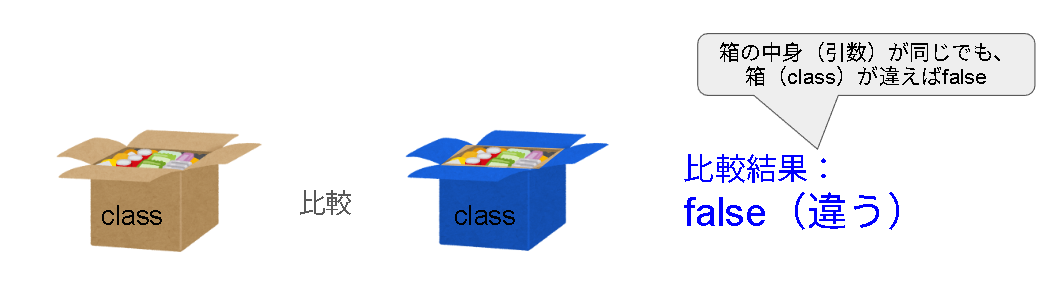

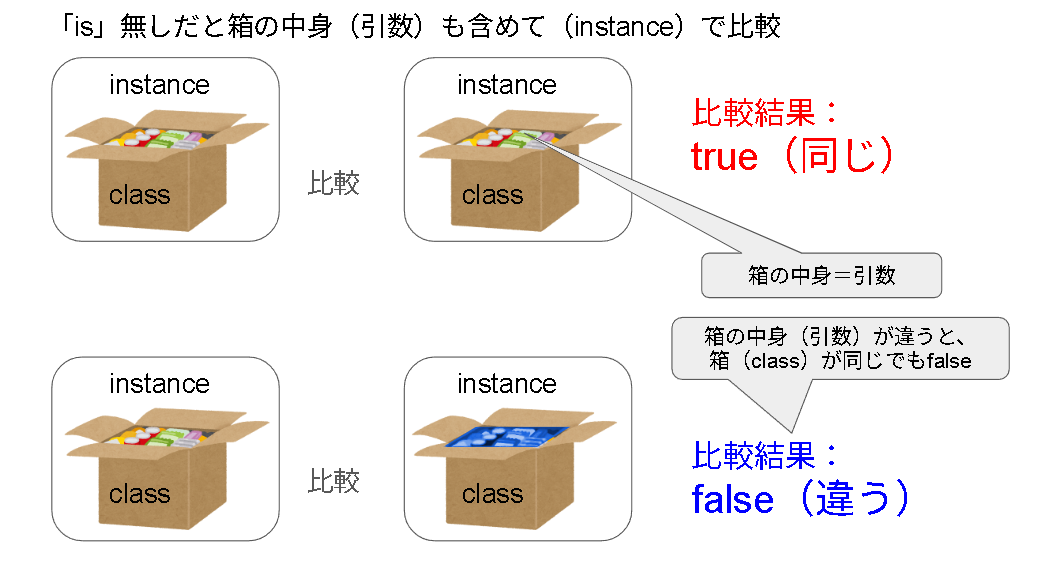

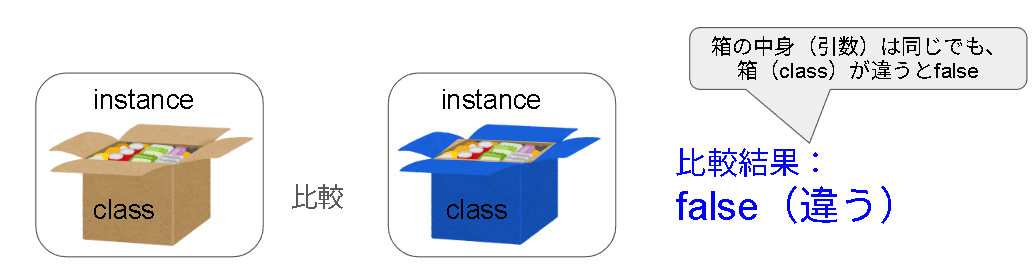

when句での比較で使う「is」のイメージ

objectの比較では「is」は不要

classの比較で「is」を付けた場合のイメージ

classの比較で「is」を付けなかった場合のイメージ

関数定義が1つだけのinterfaceは fun interface で定義できる

Jetpack Compose、Android View

- なるべく、親の要素に要素の位置の指定をやらせる

-

pxが、粒の数 -

Dpが、固定の長さ(長さのcmみたいなイメージ)

| Android View | Jetpack Compose |

|---|---|

| ConstraintLayout | Boxみたいなイメージ |

| LinearLayout | Columnみたいなイメージ |

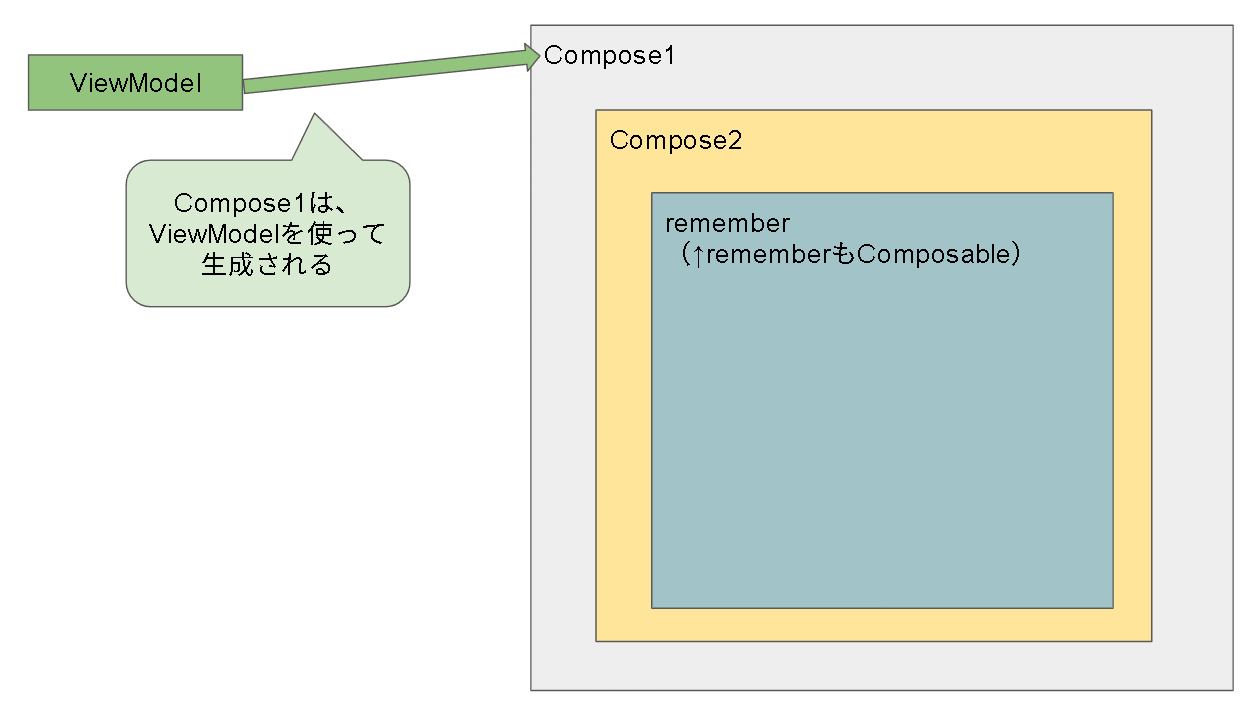

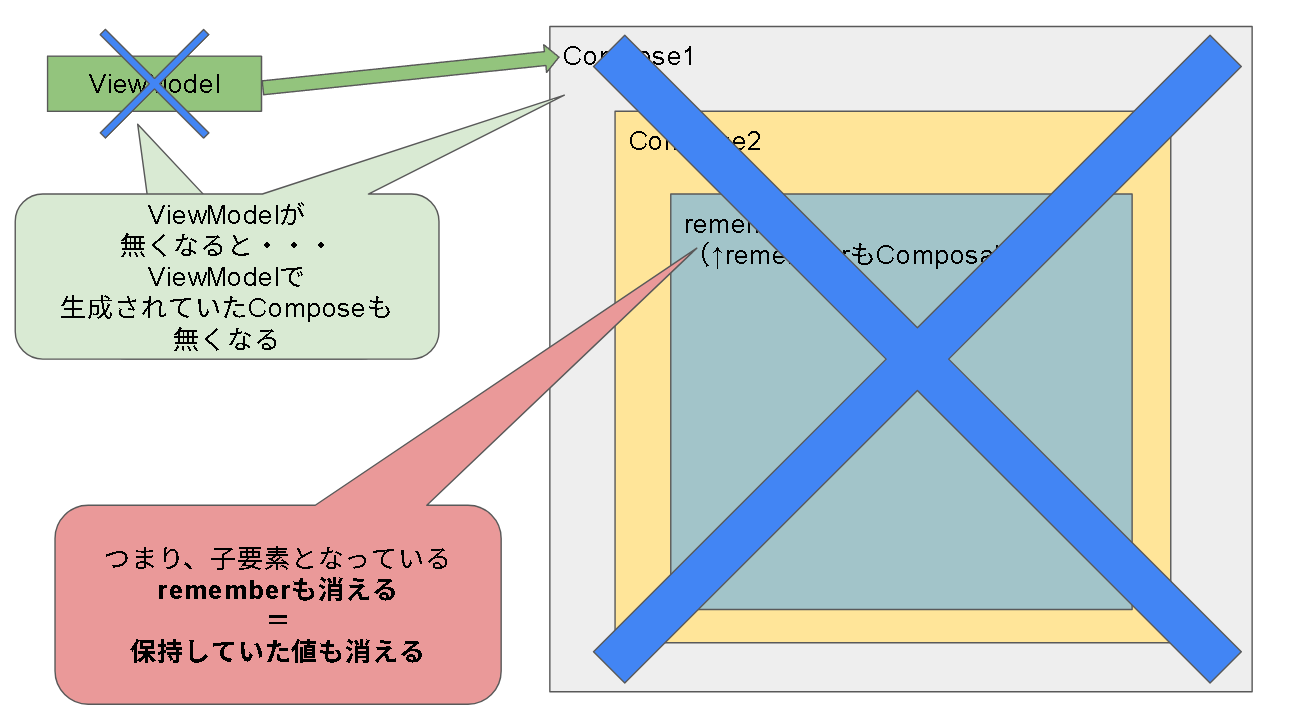

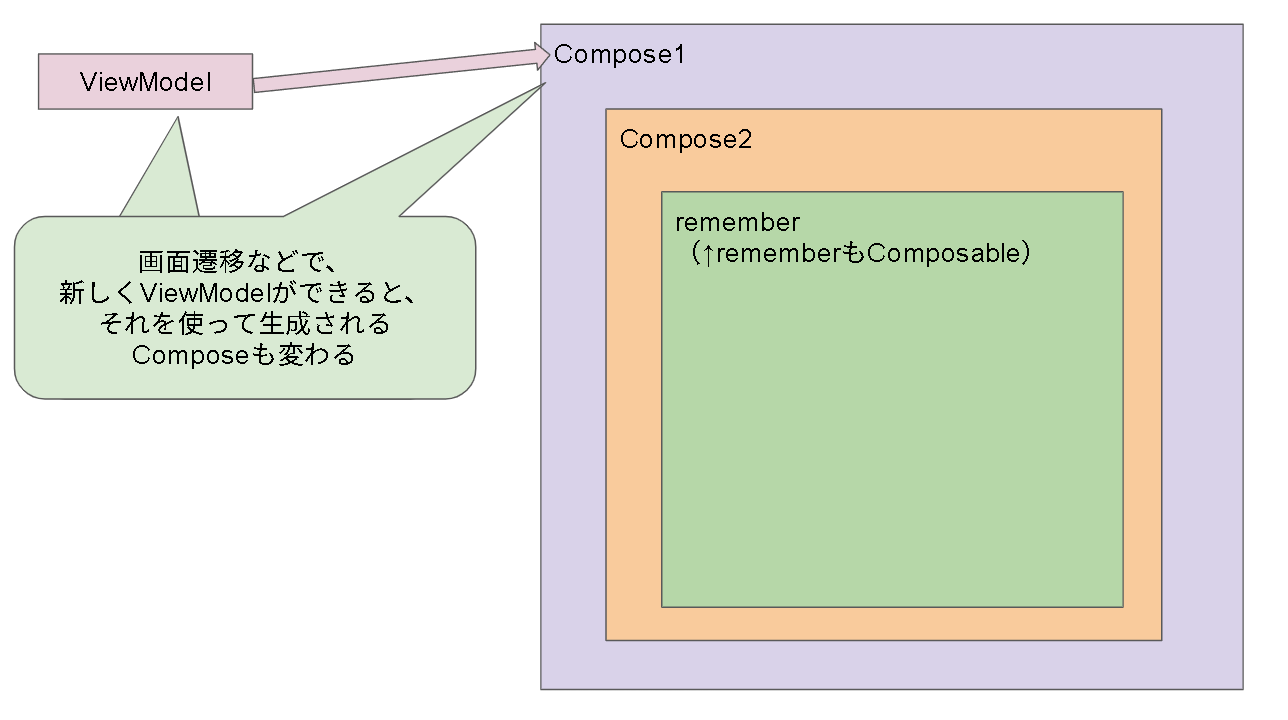

remember

- rememberもComposable関数

-

rememberの()なし=再評価のタイミングを与えない

↑初期描画時の評価のみ行う - 再評価=中括弧{}の中の処理

var isSuccess by remember {

Log.d("ample", "debug") // 初期描画時(初回コンポーズ時)にしかログ出力されない

}

- 何かのタイミングで{}の中の処理を実行させたいときはrememberの()ありにして、再評価のタイミングを与えてあげる必要がある

- ()の中を監視して、もし()の中に動きがあったら、{}の中の処理を実行する

val eventHoge = remember(event) {

Log.d("sample2", "debug") // eventが変化するたびにログ出力される

}

- LaunchedEffect↑と同じ感じ

- ()の中を監視して、もし()の中に動きがあったら、{}の中の処理を実行する感じ

rememberが値をいつまで保持しているのかのイメージ

参考サイト

[Q]イニシャライザブロックって必要なの?コンストラクタでよくない?

[A]

kotlinのコンストラクタは、Javaのコンストラクタと違って、プロパティ変数の初期化しかできず、初期化の処理の記述ができない。

そのため、コンストラクタが呼ばれた時に、処理を実行したい場合にイニシャライザブロックを使う。

initの{}で囲われた部分を「イニシャライザブロック」と言う

class クラス名 (

var プロパティ名: 型名 = 値,

var プロパティ名: 型名 = 値,

) {

init {

// イニシャライザブロック内での処理内容

}

// 処理内容

}

別な記事に書いたもの

- kotlinのList.fastZip()ってなんぞ?(個人的な覚書)

- kotlinのUnitTestはrunTestを使うといいかも

- kotlin - 関数の引数がラムダ式の場合のラムダ式の型の見方、関数の使い方

- Kotlinのfactoryってなに?

- Kotlinのinvoke()ってなに?

- KotlinでNULLではない場合に処理をしたい時

- List<>よりも、ImmutableList<>を使った方が、パフォーマンスが上がる

- 監視可能なデータホルダー クラス-LiveDataとStateFlowの覚え書き

- Kotlinのコードの備忘録(自分用)←実装寄りのことを書いている

Android関連

- Androidアプリの構成

- AndroidのDBのマイグレーションとは

- Androidアプリ開発の個人メモ

- jetbrains ToolBoxを使ったAndroid Studioの導入方法メモ

- Roomが「DatabaseのVersionが違う」とクラッシュしてしまう原因パターン

- Android Studioについての個人メモ

- Android Studio をアップグレードしたら失敗した「AOP 起動トランスフォーマーの開始に失敗しました」