ハンターカブとの出会い

先日、CT125ハンターカブ(JA65, 2025年式)を購入しました。

トコトコと走る非常に楽しいバイクで、カブファミリーの例に漏れずカスタムパーツが豊富にあり「同じカブは2つとして存在しない」と言っていいほどカスタマイズが盛んに行われています。125ccのバイクには車検がないため、比較的自由にカスタマイズできるのも魅力の一つです。

困りごと:ウインカーの戻し忘れ

しかし、購入直後からひとつ困ったことがありました。

ウインカーがカチカチと鳴らないため、戻し忘れるのです。

なぜ戻し忘れが起こるのか

現代の自動車の中にはウインカーのカチカチ音をスピーカーで再生しており、車種によっては音の種類を選べるものさえあります1。

従来、ウインカーのカチカチ音は音はウインカーリレーの動作音そのものでした。しかしハンターカブではリレーの動作音がほとんど聞こえません。さらにハンターカブの特性として、乗車中にフロント側のウインカーランプがやや見えづらいという問題もあります。

メータ部分に緑色のウインカー動作ランプは搭載されていますが、常にメータ部分を見続けているわけではないため、数十秒程度ののち戻し忘れに気がつくということが複数回ありました。

法的な問題も…

ウインカーの戻し忘れは恥ずかしいだけでなく、法的にも問題があります。道路交通法第五十三条では、方向指示の合図について以下のように定められています。

第五十三条 車両(自転車以外の軽車両を除く。次項及び第四項において同じ。)の運転者は、左折し、右折し、転回し、徐行し、停止し、後退し、又は同一方向に進行しながら進路を変えるときは、手、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない。

特に第四項では:

車両の運転者は、第一項又は第二項に規定する行為を終わつたときは、当該合図をやめなければならないものとし、また、これらの規定に規定する合図に係る行為をしないのにかかわらず、当該合図をしてはならない。

つまり、ウインカーの戻し忘れは法的に問題があります。早急に解決すべく、検討を始めました。

解決策の検討

市販品(既製品)の選択肢

「ウインカーを鳴らす」には、いくつかの方法があります。

-

カチカチ鳴るウインカーリレーに交換

- ハンターカブの場合はリレーが車両後方にあり、エンジン音で聞こえません

- 配線を加工して延長すればこの限りではありませんが…

- 走行中でも、フルフェイスのヘルメット着用時でも聞こえる必要があります

- ハンターカブの場合はリレーが車両後方にあり、エンジン音で聞こえません

-

ホンダ純正の「オーディブルパイロット」を使用 2

- 音はとても良い

- しかし純正リレーが使えず、互換品への交換が必須

- ハイフラ(点滅が異常に速くなる状態)になるため

- さらに、配線内にダイオードを入れる加工が必要になります

-

市販のウインカーブザー 3

- ホンダ純正のほか、サードパーティ製もあり

- 圧電サウンダを使用したピーピー音タイプ(下記動画)

- 甲高い音で聞き取りやすいが、非常に目立つ

結論:じゃあ自作しよう!

どの市販品も私にとっては一長一短がありました。よって、今回は以下の目標を設定して自作することにしました。

- リレー交換なし:純正リレーをそのまま使用できること

- ハイフラしない:正常な点滅間隔を維持できること

- カチカチ音:ピーピー音ではなく、より自然なカチカチ音が鳴ること

- 適切な音量:走行中でも聞こえる音量を確保できること

市販品よりも費用と手間がかかりますが、電子工作の知識も活かしてさらなる知見が得られそう、ということで挑戦してみました。

知っておかなければならないこと

ハンターカブの電源特性

ハンターカブのバッテリーの定格電圧は 直流12V です。オプション装備に供給するアクセサリ電源はメインスイッチをON(キーをエンジン始動位置にまわす)と、バッテリーから電源が供給されます。通常、バッテリーの電圧とアクセサリ電源の電圧は同じです。

しかし実際のアクセサリ電源の電圧は大きく変動します。

-

メインスイッチON時:12.0~12.5V

- バッテリー自体の電圧と等価です

- 冬はバッテリーの性能が落ちるので電圧も下がります

- スタータースイッチ押下時:一瞬 -10V 程度の逆電圧が発生

- 始動時:一時的に11.0V程度まで下がる

- 始動直後~走行中:12.0V~14.5Vまで幅広く変化

さらに、ロードダンプ4という現象にも注意が必要です。エンジン回転中にバッテリーの配線が断線するとアクセサリ電源にサージ電圧が発生します。ときにこのサージ電圧は 100V を超えることがあります。無論、この電圧ではほとんどの電子部品の絶対最大定格5を大幅に超過してしまいます。

バイクに組み込む電子回路には、このような過酷な電源環境への配慮と対策が必須です。

配線の色

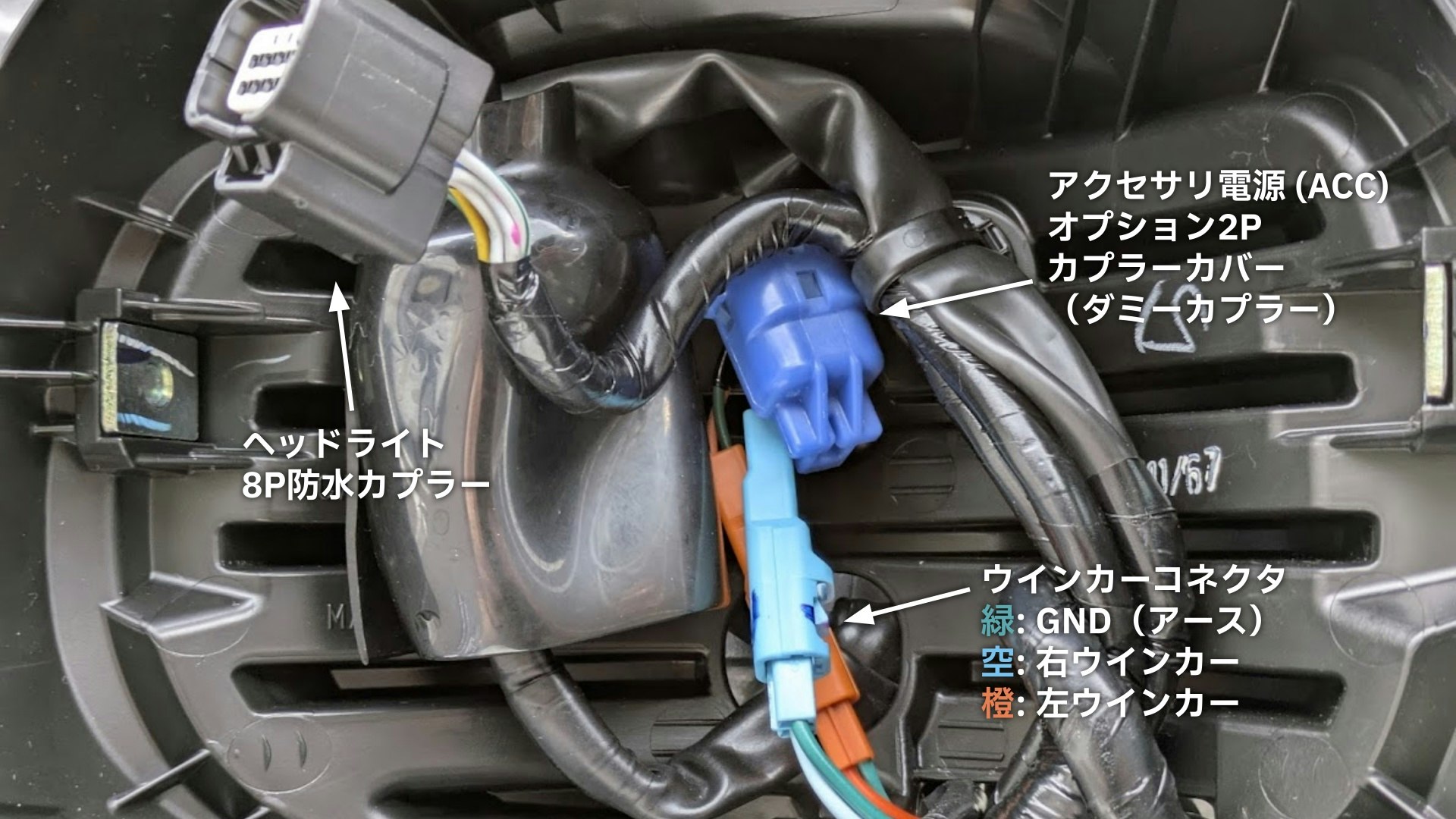

ウインカーブザー回路を製作するにあたってハンターカブの配線で使用する電源は以下の2つです。

-

ウインカー電源:空色(右)と橙色(左)、GNDは 緑色

- ウインカースイッチを入れると電圧は H → L → H → L と変わる

- スイッチを切るとGNDと等電位になる

- アクセサリ電源:青いカプラーカバー付き

2つの電源のGNDは車体を通して短絡(等電位)しています。配線や極性を間違えると容赦なくヒューズが飛ぶため、慎重に確認が必要です。

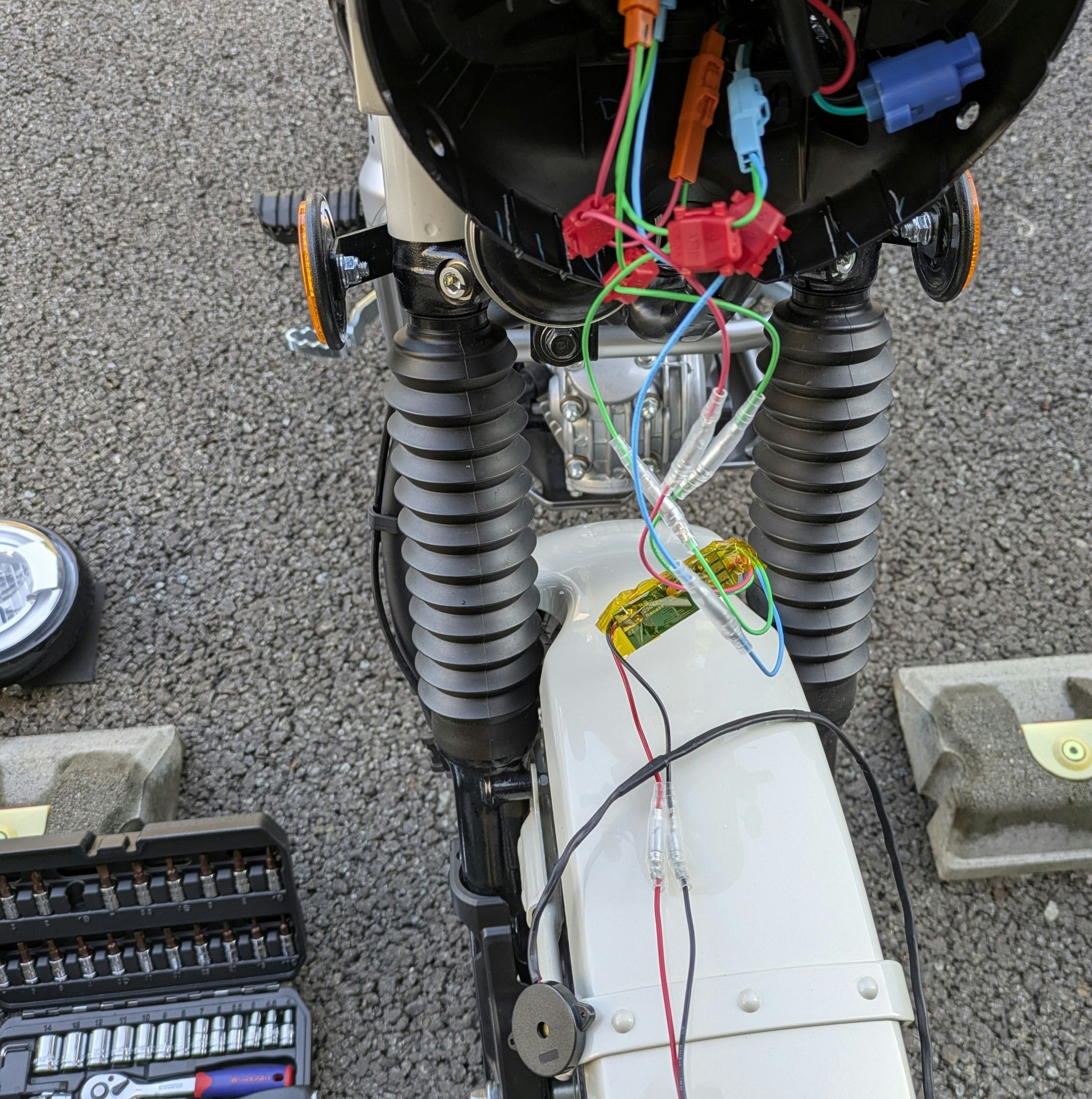

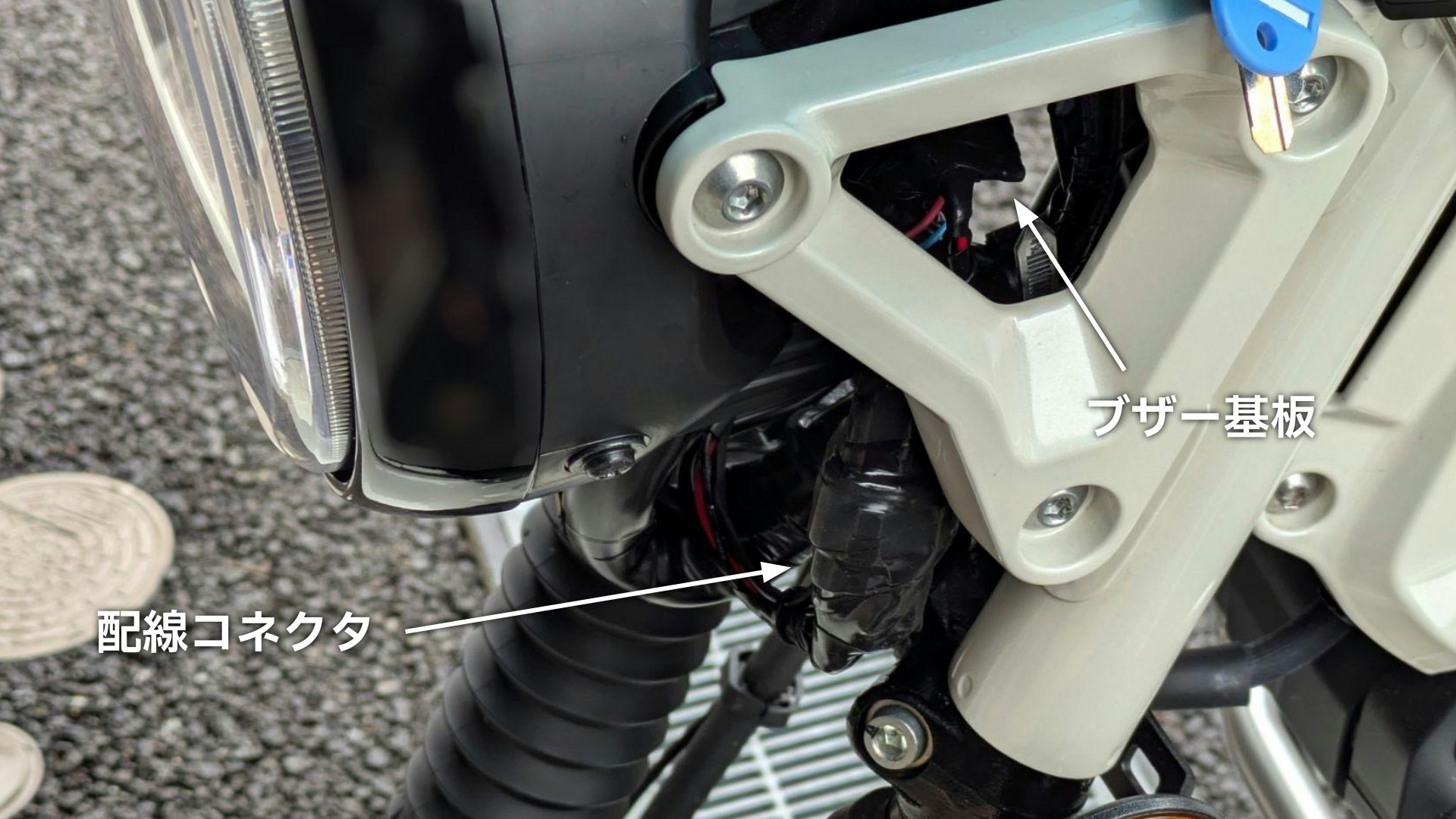

これらの配線はヘッドライトカバーの内部に格納されています。国外仕様の場合は配線や配線色が日本仕様と異なります。なお、ウインカーコネクタには写真のように納車時からGND側に印が付けてありました。

1回目の挑戦(失敗)

技術選定

-

マイコン:32ビットRISC-V マイコン CH32V003J4M6

- 秋月電子で1個40円と非常に安価

- 3.3Vまたは5Vで動作可能

- 自由に使えるGPIOが5本

- VSCode上で開発可能、Arduinoフレームワークも利用可能

-

圧電サウンダ:PT09-305525AWR

- 電圧駆動、低消費電流

- 大きいほど低音も出るため、好みで別の圧電サウンダも利用可能

- 通常のスピーカーより音質は劣るが、ブザー用途では十分

-

電源回路:AP7375

- 5Vレギュレータを使用

- 推奨最大入力電圧が45Vと高い(絶対最大電圧は55V)

- 最大出力電流は350mA

- 消費電流を100mAと想定しても十分な供給能力

CH32V003J4M6 は安価ながらも48MHzのクロックで動作します。しかも外部クロック(水晶振動子)が不要で通常は内部のCR発振で動作します。マイコンを動作させるのに必要な外部部品は 0.1μF のバイパスコンデンサくらいです。

電源の安全対策

過酷な電源条件をクリアするため、下記の安全対策を行いました。

-

過電圧防止:PEC3824C2A-AU

- 双方向TVSダイオードを使用

- 降伏電圧6は最低25.5V、最大35.5Vで、レギュレータの定格未満

- ポリスイッチと組み合わせて使用

-

逆電圧防止:SBR1U200P1

- 耐圧が200Vと高い

- 順方向電圧が 0.75V (@ 1A)と低い

- 電流が逆流してウインカーがハザード状態になるのも防止

-

過電流防止:MF-R010

- ポリスイッチ(リセッタブルヒューズ)を使用

- 定格100mA、その倍の 200mA でトリップ(抵抗値増大開始)

ウインカーやアクセサリ電源の配線から直接的に電圧印加を受ける部品については定格が30V以上を確保できるものを選定しています。たとえば5Vのレギュレータは標準最大入力電圧が45Vあります。

仮に100Vが回路に印加されても双方向TVSダイオードが動作して30V程度までクランプ(低減)されます。その場合はポリスイッチを経由して大電流が流れます。するとポリスイッチは過熱して抵抗値が急激に高まり、回路に流れ込む電流を遮断します。これにより回路の他の部品が損傷を受けずに済みます。しばらくするとポリスイッチが冷却して抵抗値が下がり、再び回路が使用可能になります。

回路設計

最初の設計では、左右ウインカーの配線から電源と信号を取る方式を採用しました。ウインカーのスイッチを入れて、ランプが光ったときだけ回路に電源が入る仕組みです。この場合、ウインカーのスイッチを入れない限り回路に電源は入りません。

ブザー音はマイコンから4チャンネルでそれぞれ異なる周波数の矩形波をマイコンから出力し、後段のオペアンプで加算回路を作りました。自然なカチカチ音を生成するため、4チャンネルの矩形波の周波数は互いに倍数関係とならないよう(非整数次倍音)にしておきます。

- 整数次倍音が多い: ピーピーという音

-

非整数次倍音が多い: いわゆる金属音に近い音

- ごく短時間鳴らすことで「カチカチ」という音が再現可能

この音の作り方は過去のFM音源の音色づくりの経験が生かされています。

Arduinoで一定周期の信号をGPIOで出力するには tone 関数が便利ですが、この関数は1つの周波数しか扱えません。そのため今回は tone 関数の代わりに4つのGPIOを一定周期でトグルさせる処理を作りました。

マイコンで音を作るプログラム(出力生成部のみ)

#include <Arduino.h>

#define OUT0 PA1

#define OUT1 PC4

#define OUT2 PC2

#define OUT3 PC1

#define SIGNAL_IN PA2

#define TIME_HIGH0 19

#define TIME_HIGH1 23

#define TIME_HIGH2 29

#define TIME_HIGH3 37

#define TIME_LOW0 54

#define TIME_LOW1 60

#define TIME_LOW2 76

#define TIME_LOW3 20

#define DELAY_US 5

int32_t time0 = 0;

int32_t time1 = 0;

int32_t time2 = 0;

int32_t time3 = 0;

void setup() {

pinMode(OUT0, OUTPUT);

pinMode(OUT1, OUTPUT);

pinMode(OUT2, OUTPUT);

pinMode(OUT3, OUTPUT);

pinMode(SIGNAL_IN, INPUT_PULLDOWN);

digitalWrite(OUT0, LOW);

digitalWrite(OUT1, LOW);

digitalWrite(OUT2, LOW);

digitalWrite(OUT3, LOW);

}

void set_low_time() {

time0 = TIME_LOW0;

time1 = TIME_LOW1;

time2 = TIME_LOW2;

time3 = TIME_LOW3;

}

void pulsate() {

bool toggle0 = 0, toggle1 = 0, toggle2 = 0, toggle3 = 0;

int32_t count0 = 0, count1 = 0, count2 = 0, count3 = 0;

for (size_t j = 0; j < 2; j++) {

for (int32_t i = 0; i < 1000; i += DELAY_US) {

if ((count0 += DELAY_US) >= time0) {

count0 -= time0;

digitalWrite(OUT0, (toggle0 = !toggle0));

}

if ((count1 += DELAY_US) >= time1) {

count1 -= time1;

digitalWrite(OUT0, (toggle1 = !toggle1));

}

if ((count2 += DELAY_US) >= time2) {

count2 -= time2;

digitalWrite(OUT1, (toggle2 = !toggle2));

}

if ((count3 += DELAY_US) >= time3) {

count3 -= time3;

digitalWrite(OUT2, (toggle3 = !toggle3));

}

delayMicroseconds(DELAY_US);

}

digitalWrite(OUT0, LOW);

digitalWrite(OUT1, LOW);

digitalWrite(OUT2, LOW);

digitalWrite(OUT3, LOW);

delayMicroseconds(1000);

}

}

void loop() {

set_low_time();

pulsate();

while (1) { }

}

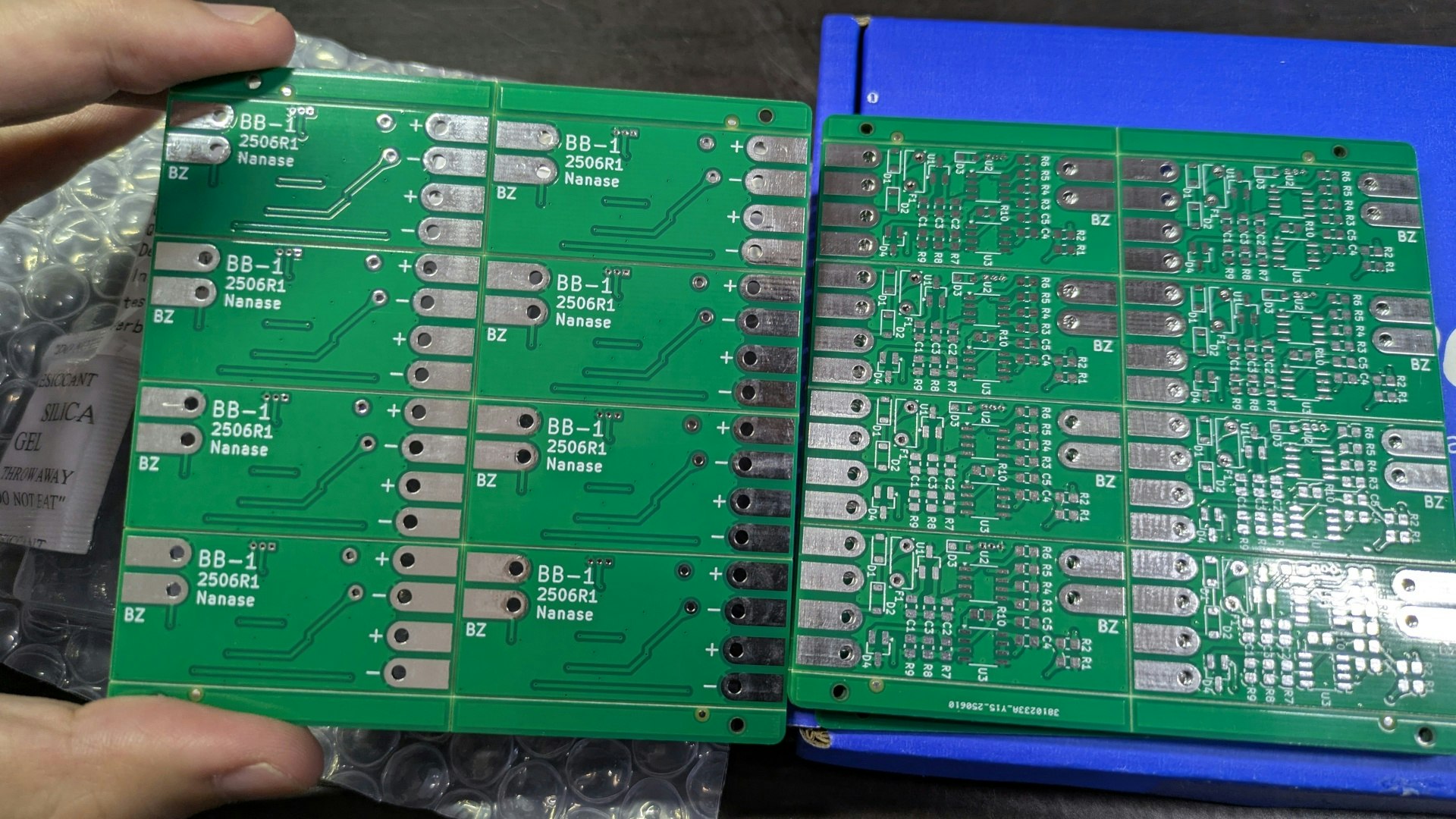

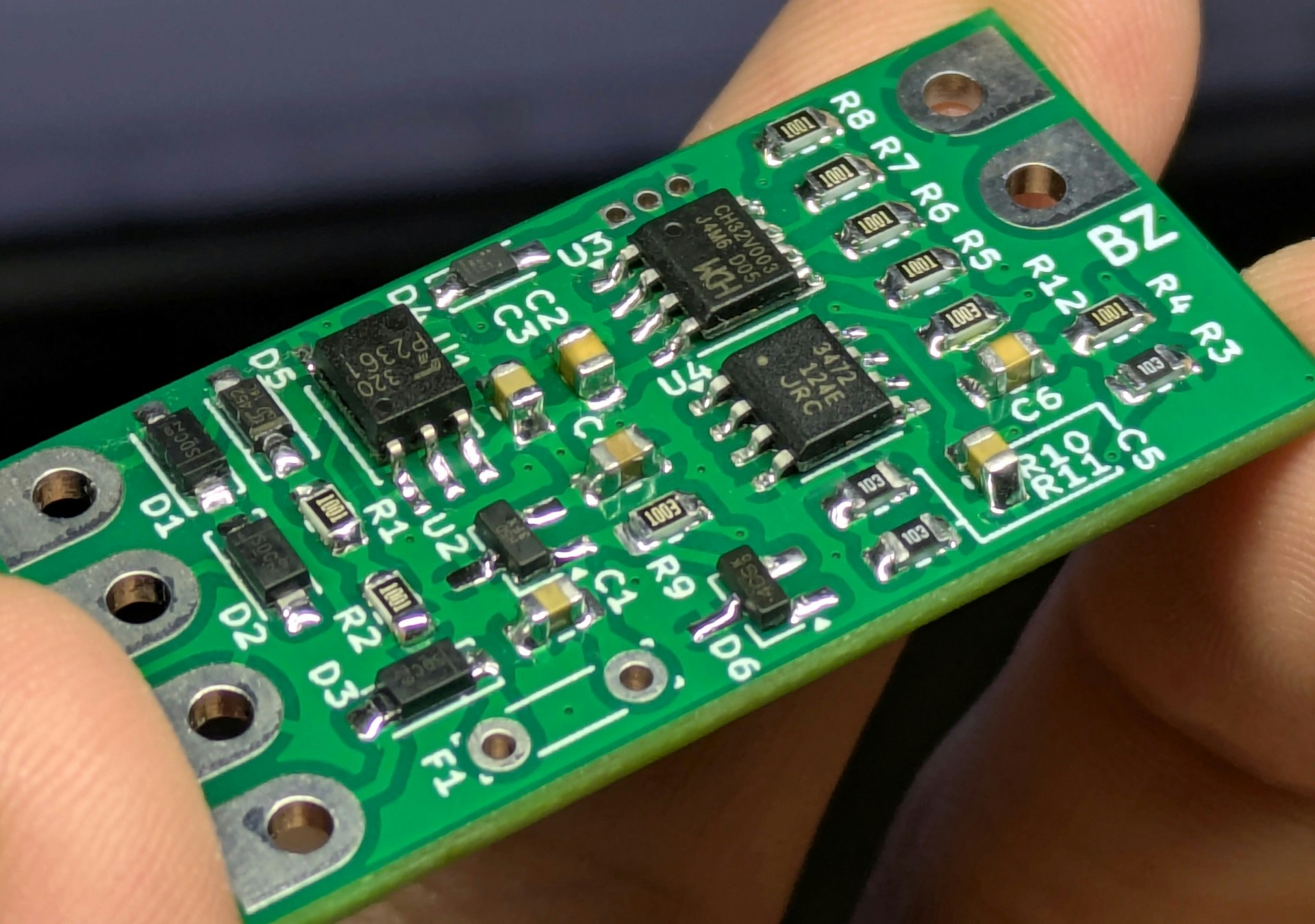

基板設計と製作

- 基板サイズ:21mm × 47mm

- 設計ツール:KiCad 8.0.5

-

製造:JLCPCB

- データ入稿から2日で製造完了、発送から5日で受け取り

ウインカー信号(右、右GND、左、左GND)を入力、ブザー信号(通常は極性なし)を出力とする基板になりました。今回はパネリング(1枚の基板に複数ユニットを配置)を行い、5枚発注しました。

バイクの配線と接続する端子はパッド(金属面)を広くしてあります。

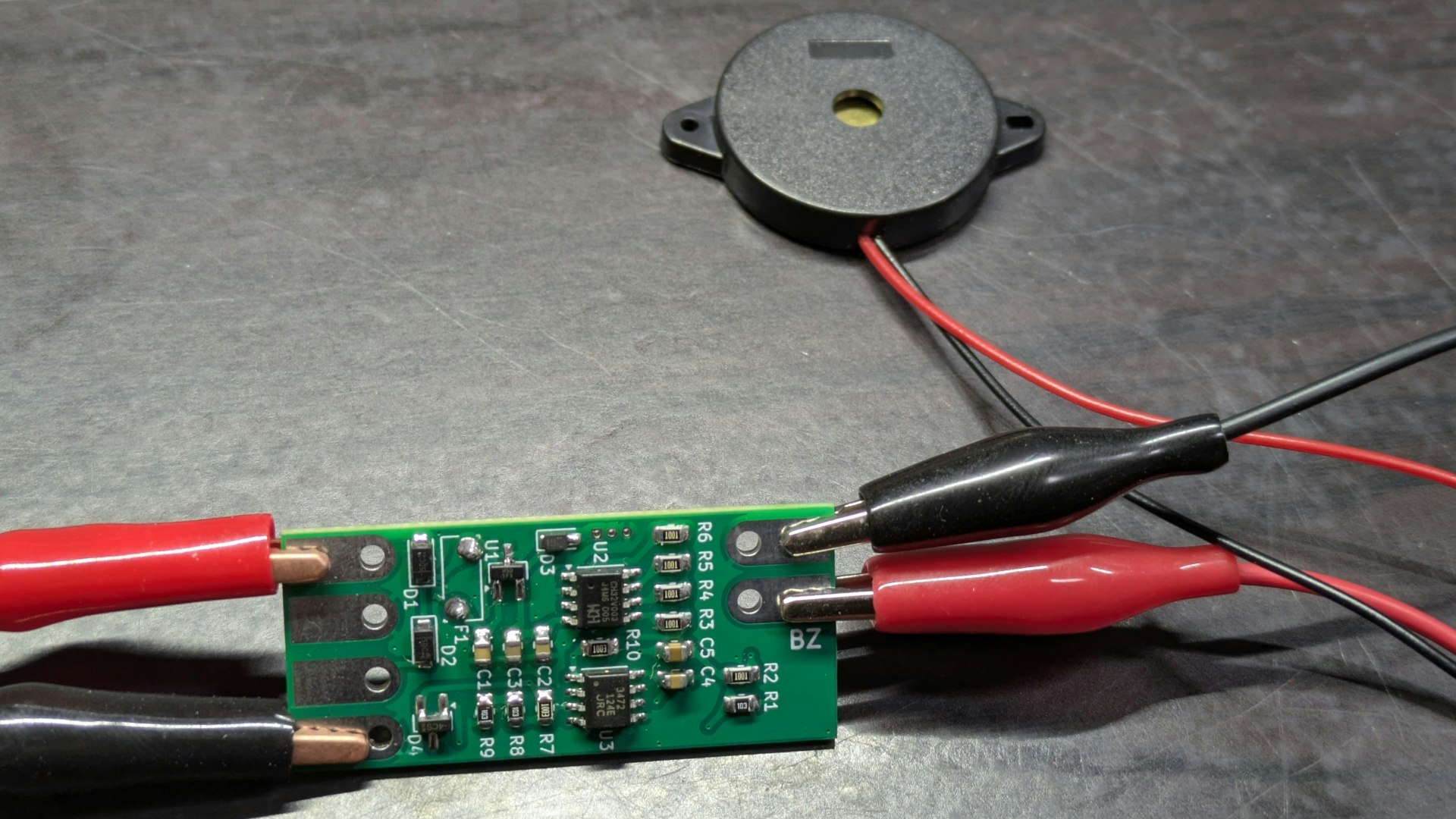

取り付け… 問題発生

基板への部品実装は順調に完了し、通電テストでも問題ありませんでした。通電試験は直流安定化電源を使って1V程度の印加で異常な電流がないことを確認し、徐々に電圧を上げていきます。

その後、バイクへの取り付けも完了しました。メインスイッチON時の動作確認でも適度な音量で鳴動し、ウインカーランプも正常に点滅していました。

これで成功かと思ったその翌日、エンジンを始動後に公道へ出る直前、ウインカーランプが左右とも動作しない ことが発覚しました。

急遽ヘッドライトカバーを開け、回路を取り外すとウインカーが正常に動作しました。よって、自作回路に何らかの不具合が発生していることが確定しました。

問題の原因究明

現象の詳細調査

再度車両に回路を接続して調査したところ、以下のことが判明しました。

- ウインカーが完全に点滅しなくなるのではなく、エンジン回転中にウインカーの点滅間隔が非常に長く、不安定になる

- いわばハイフラ状態の逆の状態

- 純正リレーが正常動作しなくなるほど過大な電流が流れている可能性を示唆

- しかしエンジン停止時は正常にウインカーブザー回路とウインカーランプは動作する

- 取付時にエンジン始動後の動作確認をしていなかったため見逃してしまった

原因箇所の切り分けのため、部位ごとに特定作業を進めてみます。

回路単体での原因特定

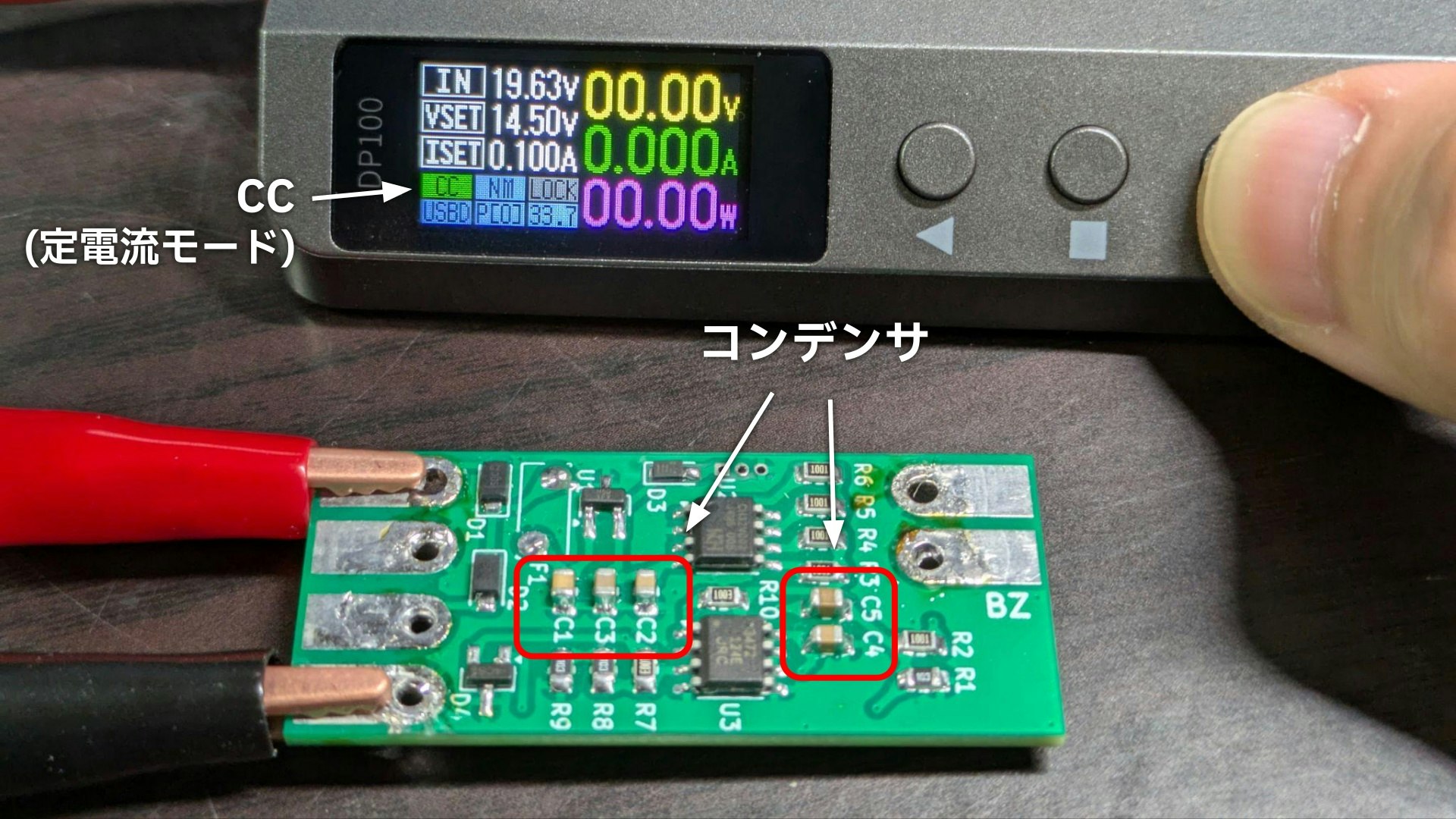

車両から回路を外し、直流安定化電源を使って回路単体で調査しました。すると、電源投入時に少なくとも100mA以上の突入電流があることを確認しました。これは電源の電流値を100mAにセットして電源投入すると、ほんの一瞬だけCC(定電流モード)になることで確認できます。

回路で突入電流が発生する主因はコンデンサです。コンデンサは電圧がない最初の状態ほど電流が流れやすく、充電されて電圧が上がると電流は下がっていきます。今回の場合、ウインカーの信号が立ち上がるたびに回路の電源が入る仕組みですので、ウインカーランプが点灯しようとするたびに突入電流が発生することになります。

しかし、突入電流自体はコンデンサを使った回路ならばしばしば発生しますし、100mA程度の突入電流がほんの一瞬だけ発生するならば回路に異常があるとは思えません7。

さらに、なぜエンジン停止時には問題なく回路とウインカーは動作し、エンジン回転時だけ異常が発生するのか、その理由としては弱いと考えます。

つまり回路だけに問題があるのではなく、エンジン回転時だけ「特殊な状況」が発生しているのではないかと推測しました。

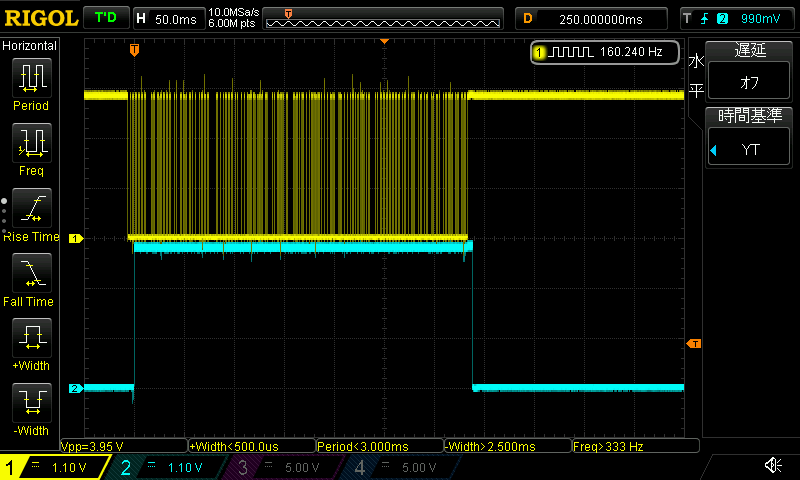

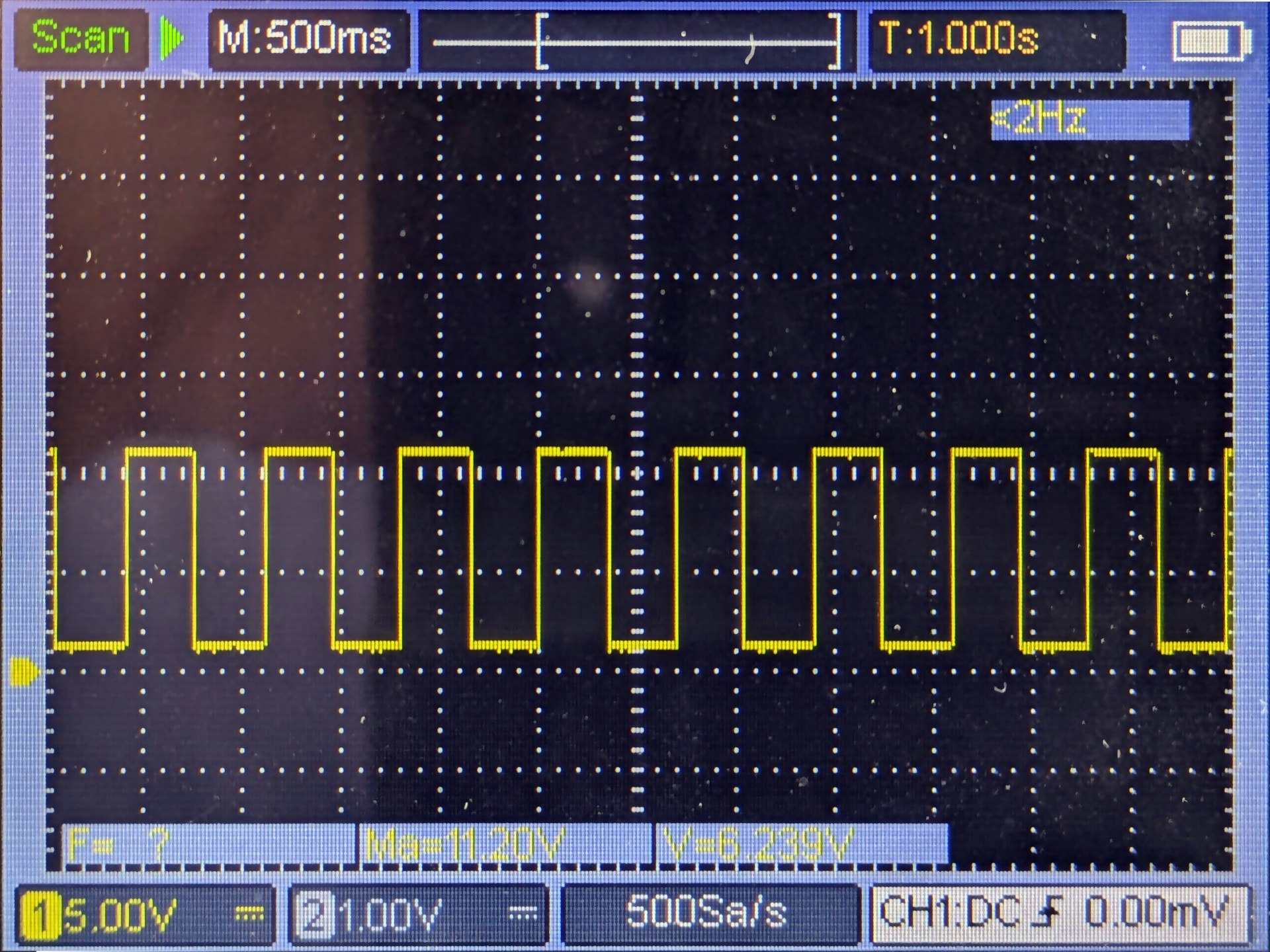

オシロスコープによるウインカー信号の波形解析

その「特殊な状況」とは何なのか?

ハンドヘルドオシロスコープをバイクに接続してウインカーランプの信号を調査しました。ウインカーブザー回路は外した状態です。

すると、ウインカーランプの点滅時の電圧変化に特異な状況が発生していることが判明しました。

-

エンジン停止時:

- ウインカー消灯時は 0V

- Lレベル = 2V、Hレベル = 12Vの綺麗な矩形波

- Lレベルが浮いている(0Vではない)

-

エンジン回転時:

- ウインカー消灯時は 0V

- 始動直後はエンジン停止時と変わらない正常な波形

- 十数秒後に奇妙なノイズを観察

- Lレベルは変わらず2V程度

- Hレベルは12Vと2Vを激しく高速に往復する波形(多いと1秒間に700回以上)

- ノイズはエンジンを始動してから徐々に増えていく

| エンジン停止時 | エンジン回転時 |

|---|---|

|

|

この激しいノイズにより、回路への電源投入が極めて高頻度に発生し、その都度突入電流が発生していたと考えられます。結果、純正ウインカーリレーが誤作動してウインカーランプが点滅しなくなったと推測しました。

激しいノイズが発生している理由はわかりません。純正状態でこのノイズが発生するため、これがハンターカブの標準の挙動として受け入れるほかありません。コンデンサなどを入れてノイズ除去ができないわけでなさそうですが、リレーに思わぬ負担が増えることには変わりありません。

よって、ウインカーの配線から電源を直接取ってはいけない ということがわかりました。方針を変更し、2回目の回路設計を始めました。

2回目の挑戦(成功)

設計方針の変更

1回目の失敗から得た教訓を受け、以下の方針変更を行いました。

-

電源はアクセサリ電源から取る

- 回路はメインスイッチON時に常時電源が入るようにすること

- 突入電流の発生は最初のONにしたときのみ

- 回路の電源とウインカーの動作は無関係になる

- 回路はメインスイッチON時に常時電源が入るようにすること

-

ウインカー信号は検出のみに使う

- ノイズ除去はマイコン側ソフトウェアで対応

- 突入電流が発生しないよう数mA程度で検出できるようにする

次に、この設計方針を満たせる部品を選定します。

技術選定

-

フォトカプラを追加: TLP2361

- ウインカーの信号のみをマイコンに伝えるため

- マイコンに直接、不安定な 12V の信号を入力してはいけない

- フォトカプラを使うことで、信号を伝達しつつも電気的に分離

- このフォトカプラでは出力が反転するものの、マイコン側で容易に対応可能

- ウインカーの信号のみをマイコンに伝えるため

-

定電流ダイオードも追加: S-452T

- フォトカプラを定格動作させるため

- ウインカーの信号からの過電圧、過電流を防ぐ目的も兼ねる

- 耐圧は 100V ほどあり、その電圧までなら定電流動作できる

- 逆電圧は防げないので、通常のダイオードも直列につなぐ必要がある

その他の部品については引き続き利用できます。

回路設計

電源

- 電源はアクセサリ電源からとる

- 回路はメインスイッチを ON にしたときは常に電源が入る

- 突入電流はメインスイッチを最初に入れたときのみ

- よってウインカーの動作とは根本的に関係がなくなります

- 圧電サウンダに直列でカップリングコンデンサが入っているため、今回の構成でも待機時に圧電サウンダには電圧はかかりません

- 回路はメインスイッチを ON にしたときは常に電源が入る

信号の伝達

下記のような構成を考えました。

注意すべきはウインカー信号のLレベルが2Vと高いことです。ウインカーのスイッチを入れたとき、分圧回路なしではフォトカプラが常時ON状態になってしまいます。ブレッドボード上で実際に使うダイオード、定電流ダイオード、フォトカプラを使用して検証した結果、わずか2Vでもフォトカプラを動作させるのに十分な電流が流れてしまうことを確認しました。

そのため、分圧回路を用いて6V以上でのみフォトカプラがONになるよう調整しました。

ソフトウェア対応

今回はウインカーの信号のノイズはマイコンのソフトウェアで除去します。これにより必要な部品点数を下げられます。

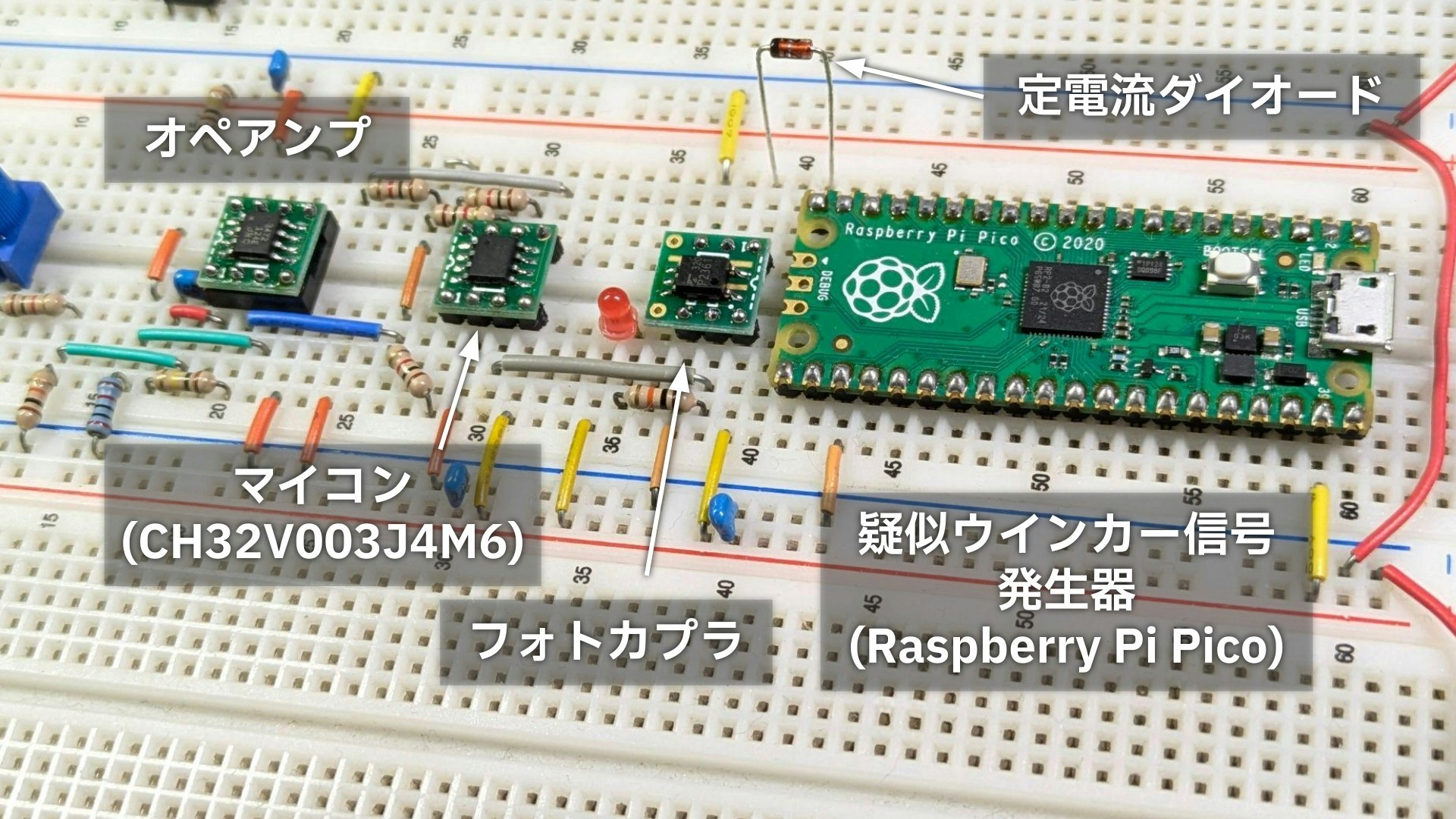

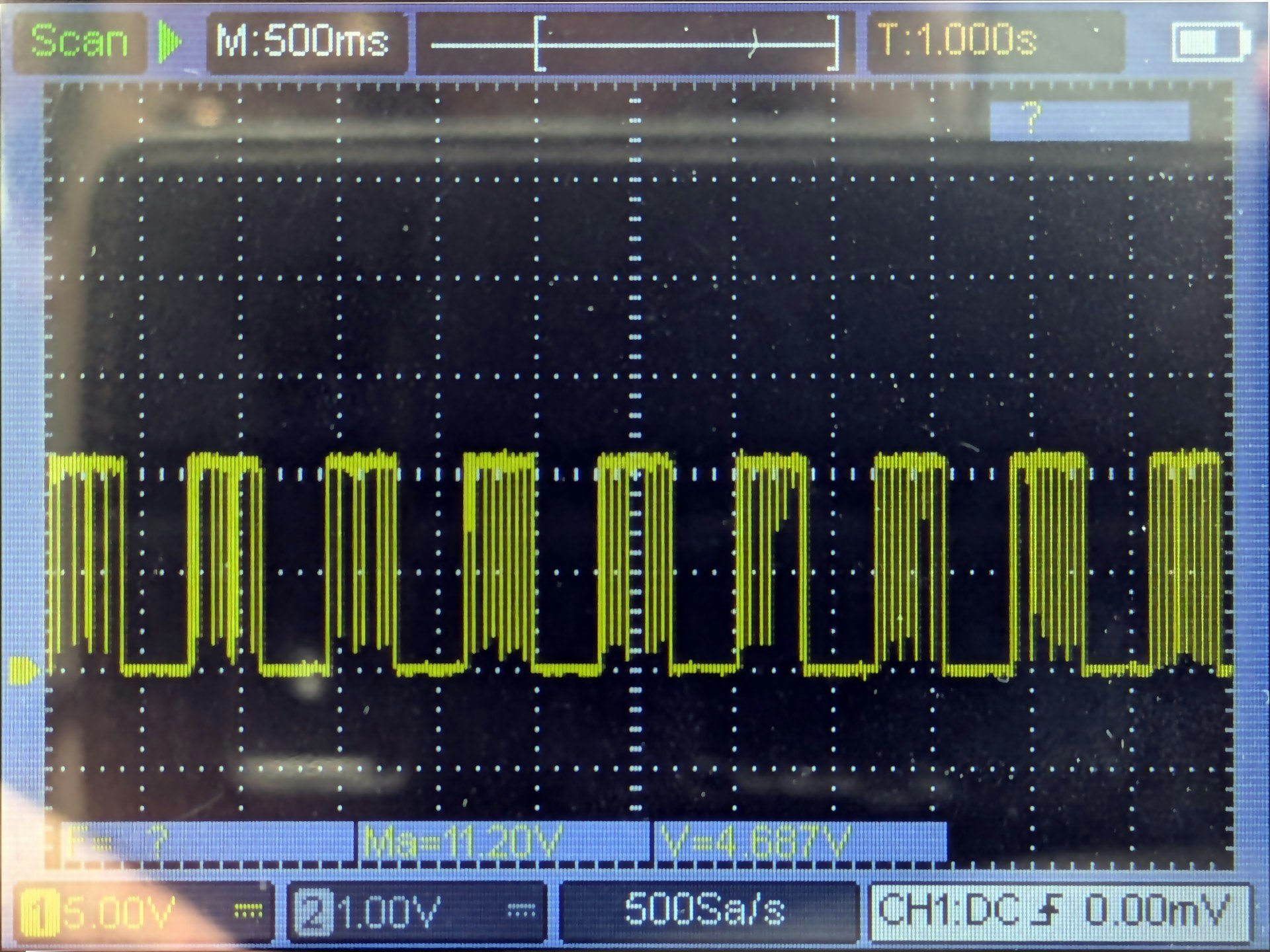

今回、ハンターカブの特殊なウインカー信号を再現するため、Raspberry Pi Pico で擬似信号を生成するプログラムを書きました。Raspberry Pi Picoと本番用のCH32V003J4M6をフォトカプラを介して接続し、CH32V003J4M6側でノイズを除去して発音タイミングを検出できれば成功です。

上図がその結果です。1ch(黄色)がRaspberry Pi Picoから出力された疑似ウインカー信号をフォトカプラに通したもの(論理反転しています)、そして2ch(水色)がノイズ除去後の信号です。ノイズはランダムな間隔で発生することを予想しました。以下のようなプログラムを使って除去を行っています。

ノイズフィルタリングプログラム

// フィルタリング用のパラメータ

const int32_t sampleInterval = 100; // マイクロ秒

const int32_t requiredHighCount = 50; // HIGHと判定するために必要な合計回数

const int32_t requiredLowCount = 50; // LOWと判定するために必要な連続回数

// 信号状態の管理

bool currentOutputState = LOW;

int32_t highCount = 0;

int32_t lowCount = 0;

void loop() {

// 入力信号を読み取り

bool inputState = !digitalRead(SIGNAL_IN);

if (inputState == HIGH) {

// HIGHが読み取れた場合

highCount++;

lowCount = 0; // LOWカウンターをリセット

// HIGHが規定回数読み取れた場合、出力をHIGHにする

if (highCount >= requiredHighCount && currentOutputState == LOW) {

currentOutputState = HIGH;

set_high_time();

pulsate();

}

} else {

// LOWが読み取れた場合

lowCount++;

// LOWが規定回数連続で読み取れた場合、出力をLOWにする

if (lowCount >= requiredLowCount && currentOutputState == HIGH) {

highCount = 0; // HIGHカウンターをリセット

currentOutputState = LOW;

set_low_time();

pulsate();

}

}

// 指定間隔で待機

delayMicroseconds(sampleInterval);

}

また、今回からウインカーの信号をマイコンへ入力できるようになるため、信号の立ち上がりと立ち下がり(両エッジ)を検出できます。よって両エッジで音を変えるということが可能になります。今回は立ち上がりと立ち下がりで若干異なる音色にしました。

その他、オペアンプとブザー駆動回路に変更はありません。

最終的には下記のようなプログラムが完成しました。

基板設計

- 基板サイズ: 21mm × 42mm(長辺が5mm短縮)

-

細かな改良点

- バイクの配線と接続するパッドを必要十分まで小さくしました

- 手はんだしやすいように一部のフットプリントを改良

前回の製造において基板の仕上がりには全く不満はなかったため、再度JLCPCBに発注しました。前回同様にデータ入稿から2日で製造完了、発送から6日で受け取りました。

バイクへの取り付け(2回目)… 成功🎉

動作確認

バイクの配線と接続するための線材を作り直して、いざ接続!

- メインスイッチON時の動作確認: 正常に鳴動✅️

- エンジン回転時の動作確認: 正常に鳴動✅️

-

公道での実走テスト

- フルフェイスヘルメット着用時でもカチカチ音が明確に聞こえる

- 35km程度の試走でウインカーの動作不良や戻し忘れは一切なし

- ブザー音が過度に目立つことはなさそうです

防水処理

1回目の作業時にはあまり重視していなかったのですが、2回目の動作確認後はしっかりと防水処理を実施しました。

- 基板をポリイミドテープで保護

- 絶縁性、耐熱性があります

- その上からシリコンゴムテープで保護

- 防水、耐候性がある上、テープ同士がしっかり粘着します

- 熱収縮チューブ

- 長いケーブルの配線隠しと保護に使いました。防水目的もあります

- 配線については結束バンドを使用して固定

- こちらも耐候性があるものを使用しました

バイクという過酷な環境での使用を考慮し、しっかりとした防水処理を行いました。

まとめ

- ✅️ リレー交換なし:純正リレーをそのまま使用できること

- 純正リレーのまま正しく動作しています

- ✅️ ハイフラしない:正常な点滅間隔を維持できること

- 回路を取り付けてもその間隔に変化はありません

- ✅️ カチカチ音:ピーピー音ではなく、より自然なカチカチ音が鳴ること

- より自然なカチカチ音が圧電サウンダで実現できました

- ✅️ 適切な音量:走行中でも聞こえる音量を確保できること

- アクセルを回した状態でヘルメットを被っていてもしっかり聞こえています

全ての目標を達成することができました。

感想

失敗はありましたが、無事に当初の目的である「ウインカーの戻し忘れ防止」を達成できました。自分が乗る車両に自作の回路を組み込むという新鮮かつ実用的な体験ができたことは、とても大きな収穫になりました。

ハンターカブは「不足があるからこそ楽しい」バイクです。見た目のカッコよさもありますが、それだけではなく、不足点をどうやって解決するのかという着想を与えてくれます。カスタムパーツを買うのもよし、今回のように電子工作で解決するのもよし。正解がひとつではないからこそ、「同じカブが2つとして存在しない」理由だと思います。これがこのバイクが人々を惹きつける真の醍醐味なのだと改めて実感しました。

今回の経験は、技術的な知見だけでなく、問題解決へのアプローチやものづくりの楽しさを再認識させてくれる貴重な機会となりました。

得られた教訓

-

バイクに接続する回路には過酷な電源状況に対する対策を必ず組み込むこと

- 過電圧、逆電圧、過電流対策は必須

- 電圧変動や突入電流も考慮が必要

-

配線にどのような波形が出ているのかを十分に確認すること

- エンジンの状態で電源や信号は大きく異なる

- エンジンの状態で電源や信号は大きく異なる

-

ウインカーの配線から直接的に電源をとらないこと

- 当然ながら純正リレーは純正部品での使用を前提としている

この記事が、同じような課題を抱えている方や、カブの電装カスタマイズに興味のある方の参考になれば幸いです。

それでは本日も安全運転で!

使用部品・工具などまとめ

基板製作、バイクへの接続などで使用した部品・工具などを記載しておきます。

クリックして展開

部品表

| リファレンス | 部品名 | 値 | 入手先 |

|---|---|---|---|

| C1, C6 | 積層セラミックコンデンサ | 1μF100V X7S 2012 | 秋月電子 |

| C2-3, C5 | 積層セラミックコンデンサ | 0.1μF50V X7R 2012 | DigiKey |

| C4 | 積層セラミックコンデンサ | 10μF16V X5R 2012 | DigiKey |

| D1-3 | SBRダイオード | 200V1A | 秋月電子 |

| D4 | ショットキーバリアダイオード | 30V2A | 秋月電子 |

| D5 | 定電流ダイオード | 4.5mA | 千石電商 |

| D6 | TVSダイオード | 双方向 24V | 秋月電子 |

| F1 | ポリスイッチ | 0.1A60V | 秋月電子 |

| R1-2, R4-8 | 金属皮膜抵抗 | 1kΩ 1% 1/8W 2012 | DigiKey |

| R3, R10-11 | 炭素皮膜抵抗 | 10kΩ 5% 1/4W 2012 | DigiKey |

| R9, R12 | 金属皮膜抵抗 | 100kΩ 1% 1/8W 2012 | DigiKey |

| U1 | フォトカプラ | TLP2361(TPL_E | 秋月電子 |

| U2 | レギュレータ | 5V300mA | 秋月電子 |

| U3 | 32ビットRISC-Vマイコン | CH32V003J4M6 | 秋月電子 |

| U4 | オペアンプ | NJM3472G-TE2TR | 秋月電子 |

| 圧電サウンダ | PT09-305525AWR | 秋月電子 |

機材類

- プログラム書き込み装置: WCH-LinkEエミュレータ

- 直流安定化電源: DP100

- ハンドヘルドオシロスコープ: HDS272S

線材

- 耐熱電子ワイヤー (AWG20)

- 耐熱電子ワイヤー 黒色 (AWG22相当)

- 耐熱電子ワイヤー 赤色 (AWG22相当)

- シリコンゴムテープ

- 配線コネクター

- 電源取出しハーネス

- ウインカーコネクタセット 橙色 空色

- ギボシ端子 CA/CB103タイプ

工具

-

参考記事: ハンターカブに作動音付ウインカーリレーやオーディブルパイロット(ウインカーブザー)をつけて、カチカチ鳴るウインカーにしてみたい。〈若林浩志のスーパー・カブカブ・ダイアリーズ Vol.218〉 ↩

-

参考記事: ウインカーを出した時の断続音。機械式のカチカチや電子式のピッピなど、各種ウインカーブザーを聞き比べてみる。〈若林浩志のスーパー・カブカブ・ダイアリーズ Vol.213〉 ↩

-

たとえ一瞬たりとも超えてはならない値のこと。これを超えると不可逆的な破壊や予期しない性能変化が起こりやすくなる。参考資料: データシートの見方(絶対最大定格、動作範囲) ↩

-

逆電圧を印加したとき、規定の電流が流れ始める電圧。参考資料: 7 TVSダイオード (ESD保護用ダイオード)の電気的特性について ↩

-

大規模な回路の場合、この数千倍の突入電流が発生することがあります。参考文献: 英語版Wikipedia ↩