当記事の著作権はIBMに帰属します。

詳細はこちらを参照ください。

1 はじめに

第1回~第3回までで、データ共用は、全DBが共用可能ではないものの、多くのDBが共用可能であり、大規模・高速処理・高可用性を求めるIMS利用ユーザーにとってメリットがあることを見てきました。通常時のデータ共用については、理解が進んだのではないでしょうか。今回は、データ共用における耐障害性にスポットをあてて解説します。サービスを止めることのできないIMS利用ユーザーにとって、耐障害性は重要な要件です。

関連記事

シリーズ「IMSのデータ共用について」

- 第1回 IMS のデータ共用について

- 第2回 データ共用の仕組み

- 第3回 IMSのDBについて

- 第4回 IMSデータ共用における耐障害性 ★本記事

本シリーズの背景・目的

2 データの保護

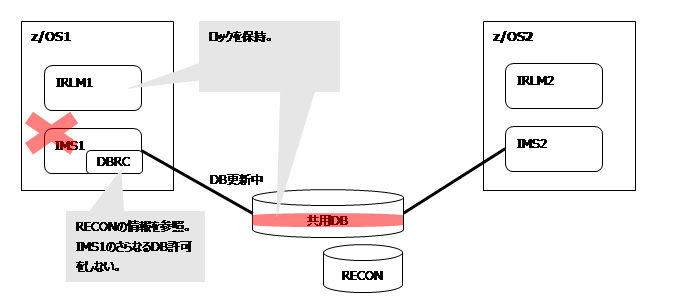

共用DBのデータの保全性を確保するために、DBRCとIRLMでデータの保護が行われています。

共用DB更新中のIMSサブシステムに障害が発生したと仮定します。この場合、DBRCは、不完全な更新であることをRECONデータセットから把握し、さらなるDBへの更新を許可しない仕組みになっています。また、IRLMは、完全な変更に対するロックを保持します。そして、DBのリカバリーが完了するとロックを外す仕組みになっています。

<まとめ>

データ共用通常時もDBRCが許可、IRLMがロックの役割を果たしていますが、障害時も同様の役割を担い、データの保全性を確保しています。

3 FDBR

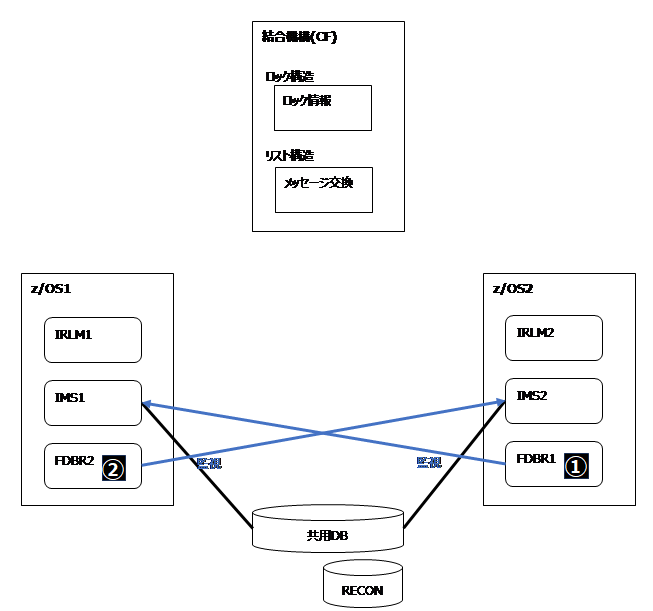

並列シスプレックス環境でIMSに障害が発生した場合、共用DBがロックされ、障害IMSの緊急再始動まで他IMSもアクセス不可となります。障害時、他IMSの待機時間を短縮できるのが、FDBR領域の使用です。FDBRを使用することで、障害IMSの緊急再始動を待たずに、他IMSが共用DBを使用することができます。

FDBRとは、高速データベース・リカバリー領域とも言われ、IMSサブシステムを監視し、障害が発生しロックされているDB資源があれば、自動リカバリーできる機能です。同じz/OS下のIMSサブシステムを監視することはできず、他のz/OS下のIMSサブシステムを監視する仕組みになっています。

FDBR1…z/OS1下にいるIMS1を監視

FDBR1…z/OS1下にいるIMS1を監視

FDBR2…z/OS2下にいるIMS2を監視

FDBR2…z/OS2下にいるIMS2を監視

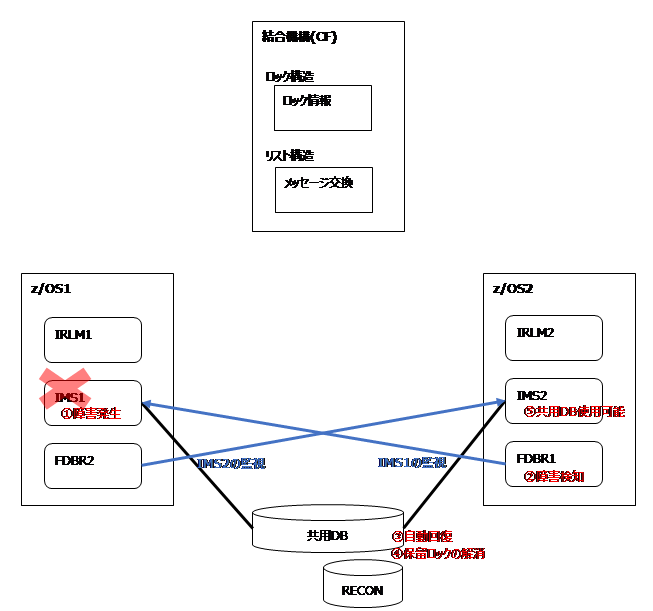

① 共用DB更新中のIMS1に障害が発生。

② IMS1を監視しているz/OS2下にいるFDBR1が障害を検知

③ FDBR1が共用DB自動リカバリー処理を行う。

④ FDBR1はリカバリー完了後、保留ロックを開放する。

⑤ IMS2が共用DBを使用することができる。(業務可能。)

<FDBRに関する主要コマンド>

開始コマンド…

下記のz/OSコマンドまたは、システム始動時に実行依頼されたJCLジョブで開始可能

S fdrproc

状況確認コマンド…

どのIMSサブシステムを監視しているか、監視中かリカバリー中かなどの状況が確認可能

F fdrproc,STATUS

----------------------------------------------------

DFS000I: PHASE: TRACKING LOG-TIME: 17:48:41 fdrproc

DFS000I: ACT-ID: SYS3 GROUPNAME: FDRSYS3 fdrproc

DFS000I: TIMEOUT: 060 SEC AREA01: NORECOV fdrproc

DFS000I: SVSOOPEN: SERIAL FPBUFF: LOCAL fdrproc

リカバリー開始コマンド…

障害検知後に、使用可能

F fdrproc,RECOVER

回復・監視アクティビティ停止コマンド…

アクティビティ停止のために使用

F fdrproc,TERM

<まとめ>

FDBRは、高速データベース・リカバリー領域で、IMS障害時に速やかに業務継続をするための仕組みです。監視・リカバリー処理・リカバリー後処理を担う点で、IMS15.2以降廃止となったXRF(拡張回復機能)に似ています。

4 おわりに

全4回に渡ってIMSデータ共用をテーマにお届けしてきましたが、いかがでしたか。

第1回では、IMSとは何かに焦点を当て、FFとFPの違いやトランザクションの流れを解説しました。第2回では、IMSのデータ共用に焦点を当て、データ共用の仕組みやメリットについて解説しました。第3回では、IMSDBに焦点を当て、共用DB以外のDBも含めたIMSDBの特徴や違いについて解説しました。第4回では、データ共用特有の耐障害性にスポットを当てて、障害影響を極小化するための仕組みについて解説しました。

IMSは、アプリケーションを支えるミドルウェアであるため、アプリケーションに比べてイメージをつかむことが難しいと考えています。さらに、IMSデータ共用は、複数IMSや他の構成要素が登場するため、より理解が難しい機能であると思います。これから実務に携わる方や、現在勉強中の方にとって、少しでも理解が深まる記事となっていれば幸いです。

この記事は、IBM Community Japanの主催する2025年ナレッジモール研究における「メインフレーム若手技術者の広場」の成果物です。