今までの実験から、BLDCモータをCANバス+CANopenプロトコルで位置決めができるようになりました。モータ制御はmaxonのEPOS4を使っていました。いろいろと寄り道をしてきたのですが、この連載では、ラズパイで、2台のBLDCを駆動する話に焦点を絞って実験を進めていきます。

EtherCATの記事でもEPOS4を使いました。ここでは、そのEtherCATコネクタ部分をCAN用に変更します。よって、CAN用EPOS4が2台用意できます。もちろん、新規に、用途に合ったモータとEPOS4 Compact xxx CANボードを用意すればOKです。

EPOS4 Compact 24/1.5 CANはEPOS4シリーズでは一番小さいモータを対象にしたボードです。電源は10~24V、出力電流は1.5Aです。

これから作っていくモータの取り付け台など、今回はあくまでも実験なので、実用的な機械強度が全く足りていない思います。

環境

- Raspberry Pi 4 Model B 2GB

- Raspberry Pi OS with desktop。Release date: April 4th 2022

- EPOS4 Compact 24/1.5 CAN 2台

- モータ EC-i 40 2台

- 3.3V RS485通信 CAN BUS バス モジュール HAT 拡張ボード

- Windows10

- (IXXAT USB-to_CAN V2 Compact)

- maxon EPOS Studio 3.7

EPOS4 Compact 24/1.5 CANの用意

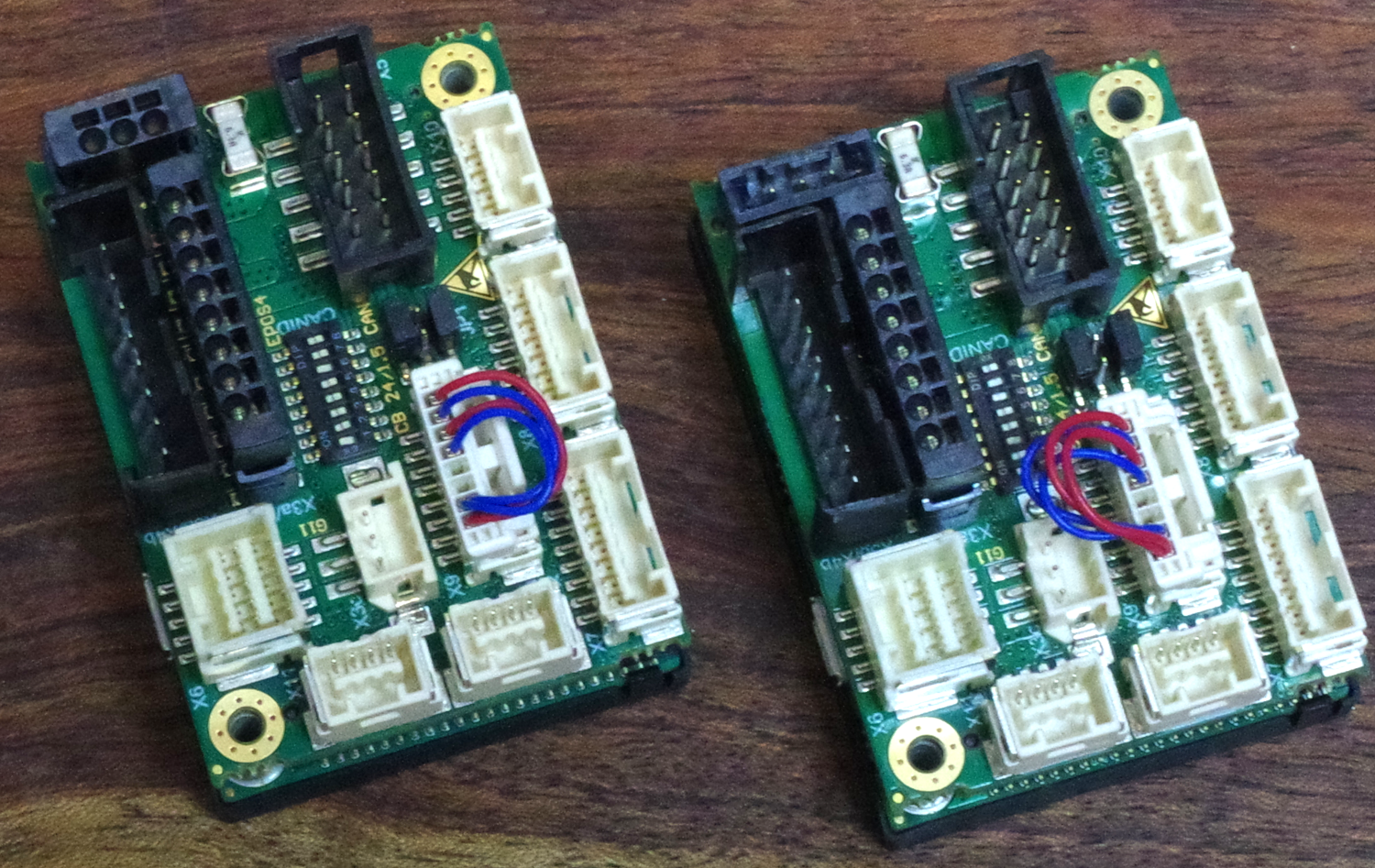

1台は持ってました。EPOS4 Compact 24/1.5 EtheCATも1台持っています。写真左がその外観です。右はCANインターフェース付きEPOS4 Connector Board 24/1.5です。

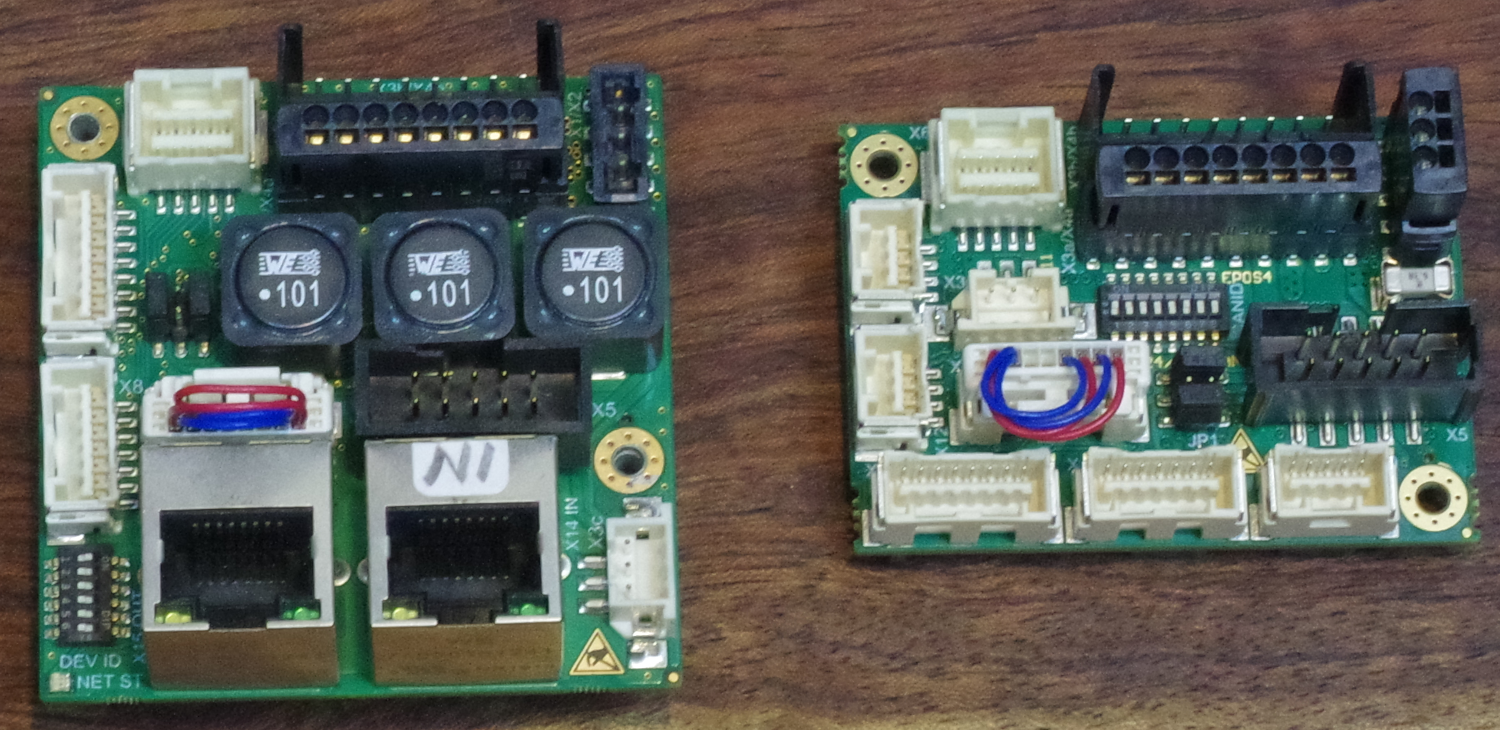

EPOS4 Compact 24/1.5 EtheCATをコネクタ部部で分離します。左がEtherCATインターフェース付きEPOS4 Connector Board 24/1.5の裏面、中央がEPOS4 Module 24/1.5の裏面、右がCANインターフェース付きEPOS4 Connector Board 24/1.5の裏面です。

EPOS4 Module 24/1.5に、CANインターフェース付きEPOS4 Connector Board 24/1.5を差し込みます。これで、EPOS4 Compact 24/1.5 CANが2台になりました。

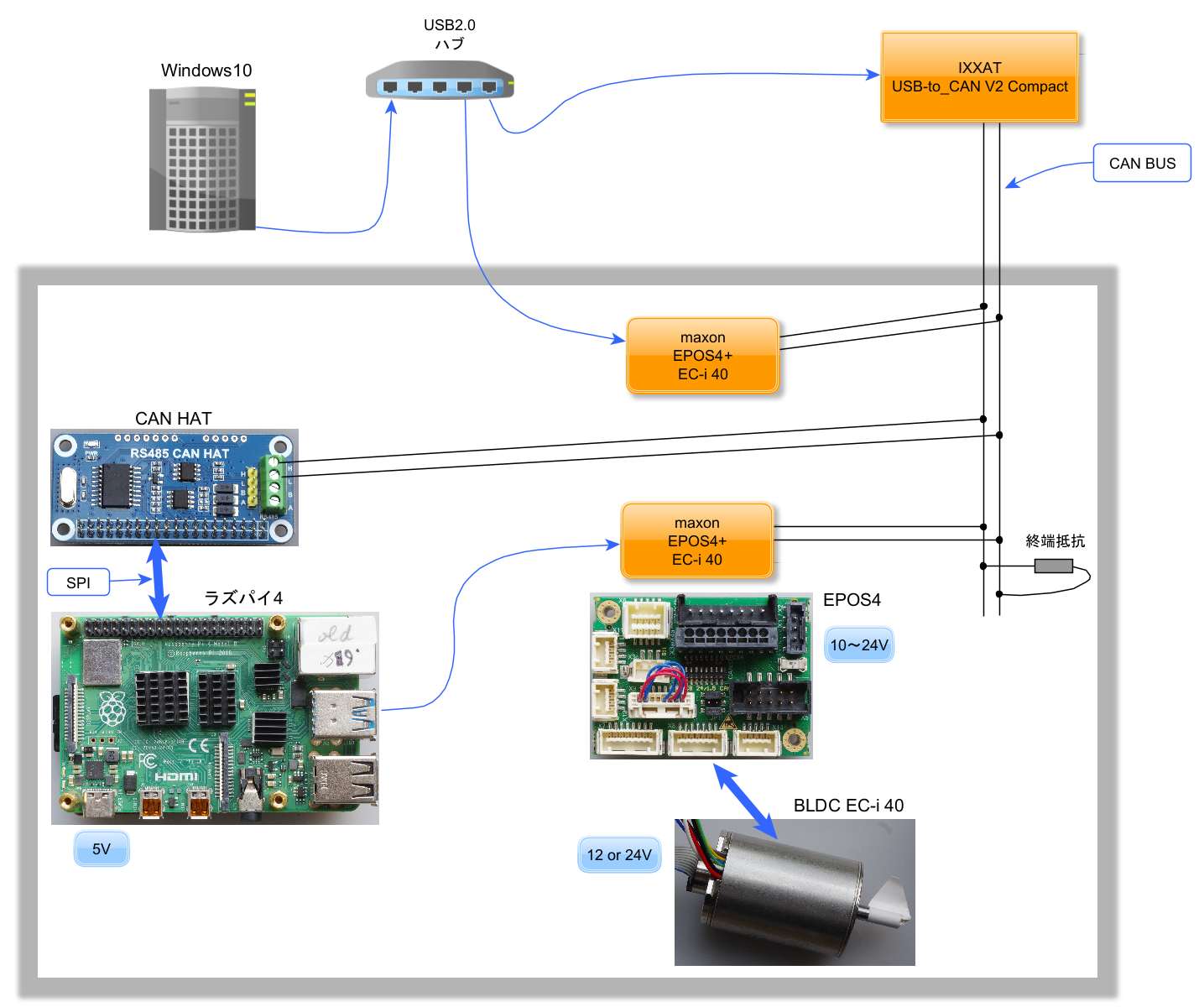

構成

Windows10とStudio 3.7は、モータのチューニングを行い、SDOのパラメタをEEPROMに書き込みます。CANopenのモーション用PDOの設定のためにも使います。

コネクタ類は純正がありますがケーブル長が長くて高価です。すべてEPOS4 Module/Compact 24/1.5 Hardware Referenceに型番が書かれているので個別に入手し、圧着ジグを使って組み立てました。ほとんどはRSコンポーネンツで入手したものです。

エンコーダ用コネクタは、2.54mmピッチの10ピン(2列)で、汎用的に使われているので、フラットケーブルが10cmほど圧着されているのを入手して、途中でつなぎます。

エンコーダ付きBLDCモータは、STマイクロのモータキットに付属していたのを流用しています。純正の約半額で入手できます。

CANのノードIDは、ボード上のSW1(ボード中央のDIPスイッチ)で設定します。デフォルトでは1番がONのID=1になっています。すごく見ずらいスイッチです。1と3をONにしてID=5、2と3をONにしてID=6に設定しました。6番はCAN automatic Bit Rate DetectionでデフォルトONです。7番はターミネータです。ID=5のボードはONにしました。ID=6はOFFのままです。

_

(注)CANインターフェース付きEPOS4 Connector Board 24/1.5単独では、SW1の工場出荷時のデフォルト・セットが行われていません。

(注)白色のコネクタは、AWG24のより線だと外皮が厚すぎて作業がしにくいです。AWG26が良いように思います。

(注)STマイクロEVALKIT-ROBOT-1の使用記事。

モータ(Maxon EC-i 40にエンコーダENX 16 EASY)の主なスペック。

- 動作電圧 36V

- 回転数 3950rpm

- トルク 207mNm(ストール時3160mNm)

- 電流 2.72A(ストール時42.2A)

- エンコーダの電源電圧 5V

- エンコーダの動作電流 22mA

- エンコーダの発生パルス数 1024

- エンコーダの最大回転数 30krpm

目次

- ① ラズパイ+EPOS4、C++でプログラミング<準備>

- ② ラズパイ+EPOS4、C++でプログラミング<車体の用意>

- ③ ラズパイ+EPOS4、C++でプログラミング<モータのチューニング>

- ④ ラズパイ+EPOS4、C++でプログラミング<モータのチューニング2>

- ⑤ ラズパイ+EPOS4、C++でプログラミング<ライブラリの準備>

- ⑥ ラズパイ+EPOS4、C++でプログラミング<オブジェクト・ディクショナリを読み出す>

- ⑦ ラズパイ+EPOS4、C++でプログラミング<モータの回転 PPM>

- ⑧ ラズパイ+EPOS4、C++でプログラミング<モータの回転 CSP その1>ベータ版

- ⑨ ラズパイ+EPOS4、C++でプログラミング<モータの回転 CSP その2>ベータ版