前回の動作確認と環境保存では、河豚板がOpenBSDとしての動作するための設定を一通り終わらせ、環境保存と動作確認を行いました。

今回は、デスクトップ環境を構築し、作業を完了します。また、今後の課題と展望についても考えます。

第一回 河豚板の紹介、LiveUSBの作成

第二回 起動と基本設定

第三回 動作確認と環境保存

第四回 デスクトップ環境の構築 ←いまここ

デスクトップ環境の構築 ── 居場所を、創る

ついに来ました。

デスクトップ環境、日本語環境の設定、アプリのインストール。ラスボスです。

環境構築の最終手順は、以下のとおりです。

- デスクトップ環境・日本語環境の選択とインストール

- アプリケーションソフトの選択とインストール

- アプリ関連の設定

- インストールした環境の保存

これらの作業では、dtjsetupとusbfadmという2つのツールだけを使います。

dtjsetupの起動

dtjsetup (DeskTop (optionally Japanese) SETUP tool) ─ デスクトップ(オプションで日本語)セットアップツール ─ は、デスクトップ、日本語環境、主要なアプリケーションソフトのインストール、それらの設定を一括して行う対話式のツールです。

それではdtjsetupを使って、デスクトップ環境の構築作業にとりかかりましょう。

デスクトップ環境の選択

dtjsetupを起動します。

dtjsetupもシステムの管理作業を行うコマンドですが、doasから呼び出す必要はありません。インストール途中で、管理者権限が必要な場面では、dtjsetupがdoasを呼び出します。

doas dtjsetupとやってしまうと「rootのデスクトップ環境を構築する」ことになってしまいます。

dtjsetupはまず、管理者権限の設定をチェックし、その後、デスクトップの選択に移ります。

fugu-demo$ dtjsetup

#==========================================

# Welcome to dtjsetup

# Desktop (and Japanese) setup utility

#

# for FuguIta-7.7-amd64-202510081

#==========================================

*** Checking your root authorization...

*** OK.

Which desktop software will you install?

1: no desktop (wm only)

2: [rox-filer]

3: xfce

4: mate

5: lumina

6: lxqt

->3

「Xfce」というデスクトップ環境は有名なのでご存知の方も多いでしょう。今回はこれを選択してみましょう。

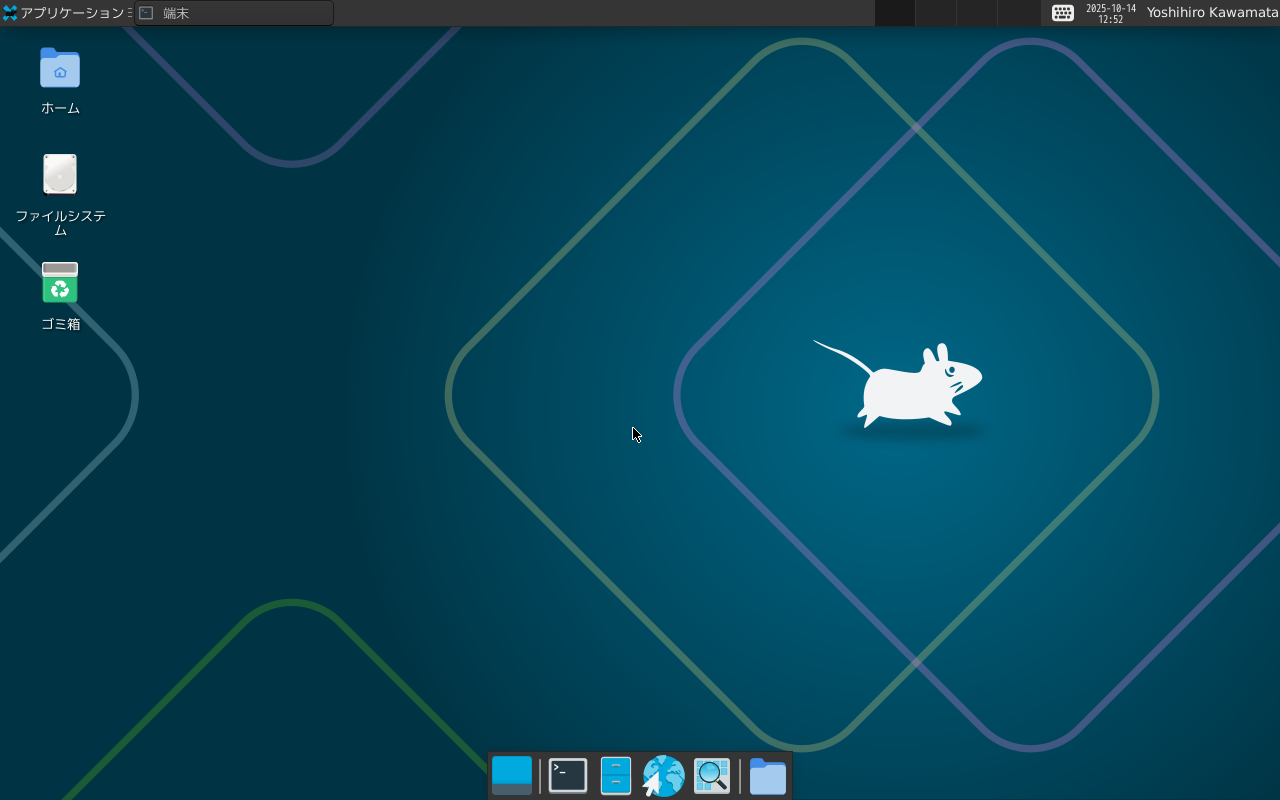

今回、Xfceを選択してみましたが、dtjsetupのデフォルトのデスクトップ環境はROX FilerとIceWMというソフトのコンビです。

ROX Filerはファイルやディレクトリを、IceWMはウィンドウ操作をそれぞれ管理します。

ROX FilerとIceWMの組み合わせは、Xfceなどの「軽量デスクトップ環境」と言われるものよりさらに軽いのですが、デスクトップ機能の基本的な部分は備えているので、dtjsetupのデフォルトとして採用されました。

「Xfceの付属ソフトもインストールしますか?」

Will you install extra packages of xfce? [y/N] -> y

これも入れてみましょう。メディヤプレーヤやXfceのプラグインソフトなどが使えるようになるようです。

日本語環境の選択

日本語環境のインストールを選択すると、どの日本語入力ソフト(IM ─ Input Method)を使うか訊かれます。

Will you setup Japanese language environment? [y/N] -> y

Which input method will you install?

1: [fcitx-anthy]

2: ibus-anthy

3: ibus-skk

4: scim-anthy

5: uim-gtk

->

とくにこだわりがなければ、動作の安定しているfcitx-anthyをお勧めします。

次は、パッケージソフトのインストール準備です。

PCの内部時計、ネットワークアクセスをチェック

*** adjusting clock for TLS connection...

doas (yoshi@fugu-demo.localnet) password:

Sun Oct 12 03:14:31 UTC 2025

*** Checking network accessibility...

*** OK.

インターネット経由でこのPCの時計合わせを行い、続いてソフトウェアの配布サーバに実際にアクセスできるかをチェックします。

インストールするソフトウェアはTLSという通信方式を使用して安全にダウンロードされます。

その際、PCの内部時計がずれていると通信できません。そのため、事前に時刻合わせを行うようになっています。

デスクトップのインストール

デスクトップ環境、日本語環境のインストールに先立ち、本当にインストールを実行するかどうかを訊かれます。

*** Installing packages: xfce ja-nkf ja-kterm-- ja-fonts-funet ja-fonts-gnu ja-sazanami-ttf mixfont-mplus-ipa fcitx-anthy fcitx-gtk

Will you continue? [y/N] -> y

quirks-7.103:updatedb-0p0: ok

quirks-7.103: ok

xfce-4.20.0:libiconv-1.17:ok

(以後略)

インストールが終了すると、X Windowの設定ファイル .xsession に今行っている設定の内容を書き込むかどうかの確認があります。もちろんyです。

*** Rewrite .xsession configuration file.

Will you continue? [y/N] -> y

次はこの .xsession を /etc/skel というディレクトリにコピーするかどうかの確認です。

Copy this .xsession file to /etc/skel ? [y/N] ->

/etc/skelは、アカウントを新規作成する時の雛形を入れておく場所です。

ここに .xsession をコピーしておくと、将来、新しいアカウントを作成した時にも、今回設定したデスクトップ環境が用意されます。

省電力の設定

次は、PCの電力消費を最適化する設定です。

まず、基本的な省電力機能(apmd)が自動的にONに設定され、その後、付加的な機能(obsdfreqd)も有効にするかを訊かれます。

*** enabling apmd to control CPU frequency for battery lifetime

*** For more functionality, you can add the obsdfreqd daemon.

Will you install obsdfreqd? [y/N] -> y

これらの設定では、CPUの負荷が軽いときに処理速度を下げ、消費電力を少なくすることでノートPCのバッテリー寿命を延ばすことができます。

さらに、obsdfreqdを使用すると、CPU温度が高すぎる時に処理速度を下げる、などの制御も行うことができます(別途設定が必要です)。

アプリケーションソフトのインストール

最後の山場です。日常良く使うアプリを入れましょう。以下のようなものがあります。

*** Install applications:

--[Network]-- --[Documents]--

a) Mozilla Firefox m) GNU Emacs

b) Chromium n) VIM

c) Thunderbird o) Leafpad

d) Claws Mail p) Evince

e) Filezilla q) LibreOffice

f) Transmission

--[Misc]--

--[Media]-- r) MLTerm

g) pavucontrol s) More Japanese Fonts

h) Viewnior

i) GIMP

j) Inkscape

k) VLC

l) Audacious

Example: 'an' - install Firefox and VIM

'an?' - show info about Firefox and VIM

Just ENTER - skip install.

install->

説明にあるように、アプリのアルファベットを選んで入力します。

また、?を付けると、そのアプリの説明を表示します。ViewniorとEvince、私はあまり聞いたことがありません。どんなソフトなんでしょうか? 説明を見てみましょう。

説明を表示してみた様子

install->hp?

Information for https://cdn.openbsd.org/pub/OpenBSD/7.7/packages/amd64/viewnior-

1.8.tgz

Comment:

fast and simple image viewer

Description:

This is Viewnior, an image viewer program. Created to be simple, fast

and elegant. It's minimalistic interface provides more screenspace for

your images. Among its features are:

* Fullscreen & Slideshow

* Rotate, flip, crop, save, delete images

* Animation support

* Browse only selected images

* Navigation window

* Set image as wallpaper (GNOME 2, GNOME 3, XFCE, LXDE, FluxBox)

* Simple interface

* Configurable mouse action

Maintainer: The OpenBSD ports mailing-list <ports@openbsd.org>

WWW: http://siyanpanayotov.com/project/viewnior/

(byte 702)

Information for https://cdn.openbsd.org/pub/OpenBSD/7.7/packages/amd64/evince-46.3.1p4-light.tgz

Comment:

GNOME document viewer

Description:

Evince is a document viewer for multiple document formats.

The goal of evince is to replace the multiple document viewers that

exist on the GNOME Desktop with a single simple application.

Flavor:

light - reduced dependencies: PDF and TIFF backends only

Maintainer: Antoine Jacoutot <ajacoutot@openbsd.org>

WWW: https://apps.gnome.org/Evince/

(END)

*** Install applications:

--[Network]-- --[Documents]--

a) Mozilla Firefox m) GNU Emacs

b) Chromium n) VIM

c) Thunderbird o) Leafpad

d) Claws Mail p) Evince

e) Filezilla q) LibreOffice

f) Transmission

--[Media]--

g) pavucontrol

h) Viewnior

i) GIMP

j) Inkscape

k) VLC

l) Audacious

Example: 'an' - install Firefox and VIM

'an?' - show info about Firefox and VIM

Just ENTER - skip install.

install->

それでは、インストールしてみましょう。Mozilla Firefox、Thunderbird、LibreOffice、More Japanese Fontsの4つを入れることにしました。それぞれの項目の文字で指定するので、「acqs」です。

install->acqs

*** You have selected the following packages:

firefox-i18n-ja

thunderbird-i18n-ja

vlc

audacious

libreoffice-i18n-ja

hanazono mplus-fonts vlgothic noto-cjk noto-emoji genei-latin

Will you install those packages? [y/n] -> y

OKなら、yでインストールを実行します(nを入れると、アプリ選択画面に戻って、選択をし直せます)。

Will you install those packages? [y/n] -> y

quirks-7.103>signed 2025-10-13T22:55:16Z

firefox-i18n-ja-137.0:nspr-4.36: ok

firefox-i18n-ja-137.0:nss-3.110: ok

firefox-i18n-ja-137.0:firefox-143.0.3:ok

(以下略)

Firefoxを選択した場合、インストール中に以下のメッセージが表われます。

*** fixing Firefox's config file

doas (yoshi@fugu-demo.localnet) password:

これは、河豚板ではFirefoxの設定ファイルを独自に修正する必要があるためです。あなたのパスワードを入力してください。

その他の設定

このあと設定を3つ行って、dtjsetupの作業は終わりです。

映像と音声の設定 ── OpenBSDではセキュリティを保持するため、カメラ映像とマイク入力はOFFになっています。

*** Video and Audio handlings:

Will you enable video/audio inputs? [y/n] -> y

kern.audio.record: 0 -> 1

kern.video.record: 0 -> 1

ブラウザでオンラインミーティングを行う場合などは、yを入れて下さい。

ローカル時間の設定 ── 河豚板を日本国内で使う場合は、PCの日時を日本標準時(JST - Japan Standard Time)にしましょう。

*** Japanese environment and related software have been set up.

*** However, the time zone has not yet been set to JST.

Set timezone to JST? [Y/n] -> y

PCの内部時計の設定 ── OpenBSDでは、PCの内部時計が協定世界時(UTC - Universal Coordinated Time)で時を刻んでいると見なして処理をおこないます(他のUnix系OSやLinuxもそうです)。

一方、WindowsはPCの内部時計を日本標準時として動作しています。

そうすると、河豚板からWindows、あるいはWindowsから河豚板に再起動すると、時計がずれてしまいます。

*** When you use this machine both running OpenBSD and Windows.

*** You can set the hardware clock to JST instead of UTC.

Set hardware clock to JST? [y/N] ->

*** This will take effect on the next boot.

Windowsと河豚板を併用する場合はyに設定しましょう。

以上でdtjsetupの作業は全部完了です。

設定の保存

ついに、一連の構築作業を全部やりきりました!

こうなると、X Windowをログインしなおして、一刻も早くXfceのデスクトップ画面を拝みたいところですが、ここはぐっとこらえて、ここまでの環境をUSBメモリにセーブしましょう。

作業手順は、fugu-demo-baseを保存したときと一緒です。

fugu-demo$ doas usbfadm

doas (yoshi@fugu-demo.localnet) password:

Welcome to usbfadm.

USB flash drive administration tool for FuguIta

(略)

sd1d : fugu-demo-base ->saveas

Name of saved data->fugu-demo-xfce

保存名をfugu-demo-xfceに変えて保存を実行しましょう。

Your data will be saved as "fugu-demo-xfce".

sd1d : fugu-demo-xfce ->sync

========================================

= sync current mfs as fugu-demo-xfce

=

OK? [y/N] -> y

copying /ram to /usbfadm.d/mnt1/livecd-config/7.7/amd64/fugu-demo-xfce (4289771KB approx.):

(以下略)

正直、この保存作業はかなり時間がかかります。数十分、あるいは数時間単位かもしれません。気長に待ちましょう。

USBメモリは、ファイルをやディレクトリを一度に大量に書き込むのが苦手です。いま行っている作業はまさにそのような状況なのです。

…もっともこれは、ご使用のUSBメモリによってもかなり変わってきます。私の経験では、製品によって書き込み時間に数倍もの開きがありました。

時間がかかるのは初回の保存のみです。

2回目以降の再保存では、変更のあったファイルのみを保存しますので、所要時間は大幅に短縮されます。通常の使用状況で数十秒~数分程度です。

保存が終わったら、quitでusbfadmを抜け、X Windowもログアウトして、ログインしなおしましょう。

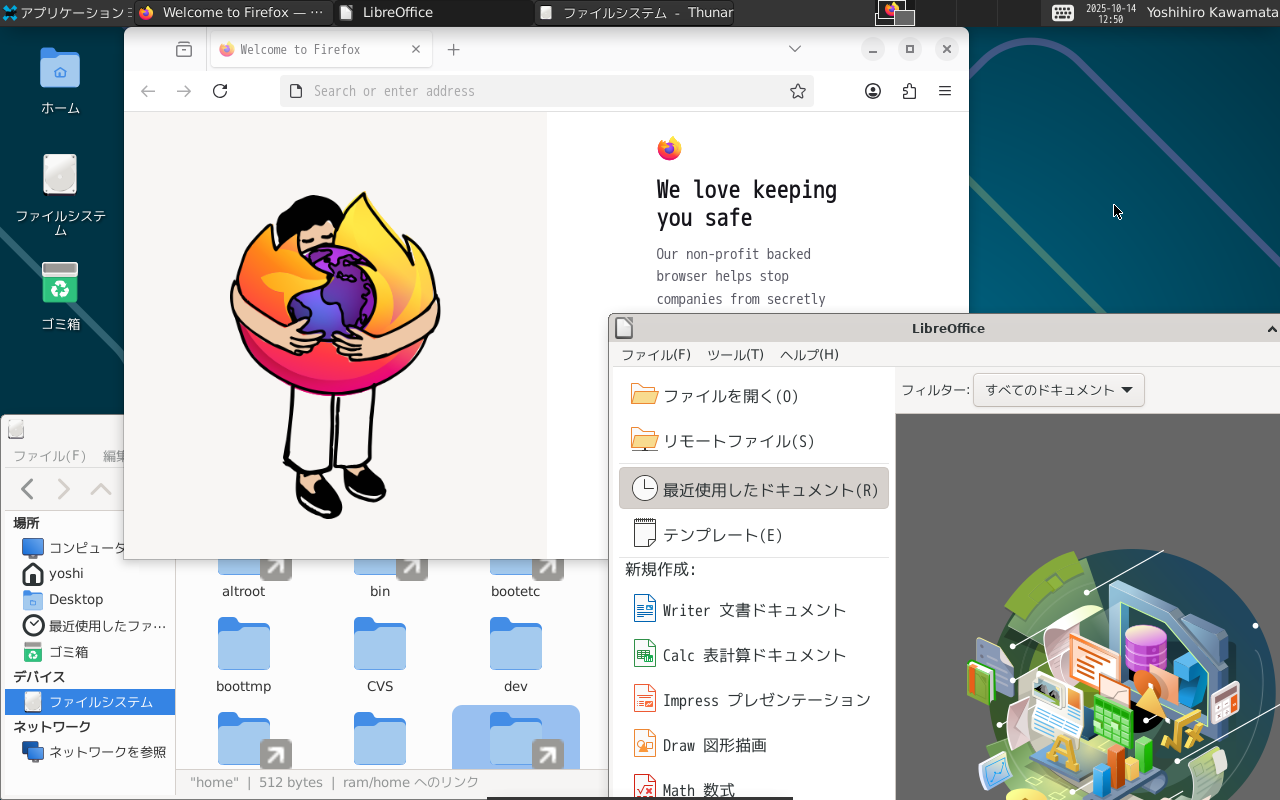

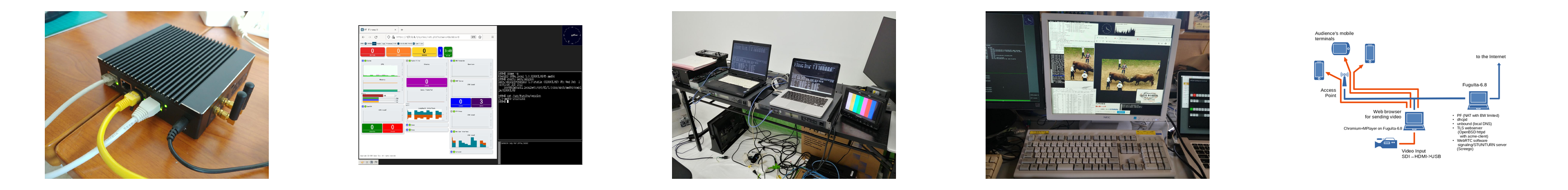

このようなXfceデスクトップ環境が現れるはずです。

Xfceデスクトップ

ちょっとだけ補足

今回インストールしたXfceは、Linuxでもよく使われているデスクトップ環境です。アプリケーションもメジャーなものをチョイスしてあるので、それらを使ったことがある、あるいは使っている、という方も多いかもしれませんね。

河豚板でも、使い方は基本同じなのですが、何点か注意ポイントをあげておきましょう。

- 環境保存をお忘れなく

- 河豚板を本格的に使い始めた後でも「ファイルはMFS上にある」ことをお忘れなく。そのまま終了すると、作業した結果が失われます。要所でusbfadmでsyncするようにしましょう。終了時の再保存もお忘れなく。

usbfadm syncは、対話形式以外にも

として、直接実行することもできます。fugu-demo$ doas usbfadm -r-rは「re-sync」(再保存する)というような意味です。 - システムの停止方法

-

sudo rebootでシステムを再起動できるのは、先に説明したとおりですが、システムを停止するには、haltコマンドを使い、とします。fugu-demo$ halt -p-pは「システムが停止したら電源もOFFする」という意味です。 あるいは、PCの電源ボタンを2~3秒間押して離すと、halt -pと同じようにシステムの停止処理が働いた後、電源が落ちます。 - 日本語入力(fcitx)

- 日本語入力の開始/終了は、fcitxでは「Controlキー + スペースキー」に設定されています。 他のIMでは、「Shiftキー + スペースキー」などの場合もあります。

- アプリの日本語設定

- FirefoxやThunderbirdでは、言語設定を日本語にする必要があります。Firefoxでは初回起動時に設定を訊かれます。Thunderbirdは、メニューの

Preferences → Settings → Language

で、「English (US)」を「日本語」に変更して下さい。 - セキュリティ機能(Firefox)

- Firefoxはホーム下のDownloadディレクトリでファイルのアップロードとダウンロードが可能で、他の場所では行えません。

これはOpenBSD独自のセキュリティ機能です。 - 現地時間の設定(Xfce)

- Xfceのパネル右上の時刻表示はUTC(協定世界時)になっています。マウス右クリック → プロパティ で現地時間を「Asia/Tokyo」に設定してください。

-

/etc/rc.shutdownというファイルを編集することで、終了時に自動的に環境を保存できるようになります。 - また、MFSサイズや起動モードの設定を

noasksに書いておくことで、起動時の手動入力を完全に自動化できます。 - 1. メモリを増設

- 一番ストレートで根本的な解決方法です。この説明では8GBのメモリと、Xfceと数個のアプリインストールを想定しましたが、実はあまり余裕がありません。メモリが12GB以上程度であればかなり余裕ができます。

- 2. スワップ領域を拡張

- スワップ領域は、メモリに収まりきれなくなったデータを一時的に退避する場所です。

河豚板LiveUSB内にはこのスワップ領域(スワップパーティション)がありますが、これを拡張、あるいは別のディスクなどに増設することで扱えるデータ量を増やせます。

ただし、メモリが足りなくなるほどスワップ領域への読み書きが多発し、パフォーマンスが低下します。緊急避難的な手段と考えたほうがよいかもしれません。 - 3. 環境のスリム化

- 今までとは逆のアプローチです。デスクトップ環境やアプリケーションをより軽量なものに置き換える方法です。例えば、デスクトップをXfceやROX Filer+IceWM、あるいは単体のウィンドウマネージャに替える。ウェブブラウザもFirefoxやChromiumからNetsurf, Dillo, W3Mなどに置き換えてみる、などです。

- 4. パーティションを追加

- USBメモリや別のディスクに、アプリやユーザデータ用の領域(パーティション)を新設し、そちらを利用(マウント)する方法です。これにより、あなたがインストールしたアプリや作成したファイルはMFSではなくUSB(あるいはディスク)上に保持しますので、その分だけメモリを節約できます。

- 5. 外部ストレージを利用

- ネットワーク上のファイルサーバやクラウドストレージを利用する方法です。これにより、データをそれらに移した分だけメモリを節約できます。また、ネットワーク経由でどこからでもデータを共有できることや、バックアップの仕組みを作りやすいことなどもメリットになるでしょう。

さて、これからは? ── 今後の課題と展望

これで、実際の構築手順の説明は以上です。

今日から、この環境を使い続ける ── この上で暮らす ── ことができますが、使っていくうちに様々な要望が出てくるでしょう。また、更なる発展の方向も見えてくるかもしれません。

そのような将来について、ちょっと展望してみましょう。

環境保存と復帰の自動化

手順説明の中で、usbfadm -rで環境を保存する方法、起動モード3で環境を復帰する方法を紹介しました。

これらは、さらに自動化できます。

アプリケーションをさらに追加

dtjsetupでは、代表的なアプリケーションソフトをインストールできましたが、それ以外にも使いたいソフトが当然あることでしょう。

そのためには、OpenBSDのパッケージシステムが使えます。他のOSでのapt, dnf, pkgなどと同じものです。

パッケージの検索には、pkg_infoを使います。

「auda」を含む名前のパッケージを検索してみましょう。

fugu-demo$ pkg_info -Q auda

audacious-4.4.2

audacious-player-4.4.2

audacious-plugins-4.4.2

audacity-3.7.3

audacity(音声編集ソフト)の説明も見てみましょう。

pkg_info audacity を表示

fugu-demo$ pkg_info audacity

Information for https://cdn.openbsd.org/pub/OpenBSD/7.7/packages/amd64/audacity-3.7.3.tgz

Comment:

free audio editor

Description:

Audacity is a free audio editor. You can record sounds, play sounds,

import and export WAV, AIFF, Ogg Vorbis, and MP3 files, and more. Use it

to edit your sounds using Cut, Copy and Paste (with unlimited Undo), mix

tracks together, or apply effects to your recordings. It also has a

built-in amplitude envelope editor, a customizable spectrogram mode and

a frequency analysis window for audio analysis applications. Built-in

effects include Echo, Change Tempo, and Noise Removal, and it also

supports VST and LADSPA plug-in effects.

Maintainer: Antoine Jacoutot <ajacoutot@openbsd.org>

WWW: https://www.audacityteam.org/

fugu-demo$

pkg_addを使い、audacityをインストールしてみます。

fugu-demo$ doas pkg_add audacity

quirks-7.103 signed on 2025-10-13T22:55:16Z

audacity-3.7.3:libid3tag-0.15.1bp6: ok

audacity-3.7.3:libmspack-0.11alphav2: ok

audacity-3.7.3:wxWidgets-gtk3-3.2.7 (extracting)|*** | 11%

(以下略)

fugu-demo$ doas usbfadm -r ← audacityが追加された環境を保存

アプリをアンインストールするには、pkg_deleteを使います。

扱えるデータ量を増やす

説明の中で度々ふれてきたように、河豚板では追加したアプリやユーザのデータはメモリ上のファイルシステム、MFS上に置かれます。そのため、アプリを追加したり、作成したデータのサイズが大きくなってくるとMFSの容量が足りなくなってくる可能性があります。

それに対応するには、以下のような対応策が考えられます。

読み込み時間の短縮化

MFS上のアプリやデータが増えてくると、起動モード3でのUSBメモリ読み込みに時間がかかるようになります。

基本、気長に待てばよい(笑)のですが、前項の3, 4, 5などは、USBメモリからMFSにデータをコピーしなくてよくなるので、起動時の読み込み時間削減にも効果があります。

USBメモリをもう一本

今後、色々試してみる上で、自由に使えるUSBメモリがさらにもう一本あると便利です。

「扱えるデータ量を増やす」で説明したような、USBメモリのパーティションを変更するような作業では、操作を正しく行わないとデータが読めなくなったり、システムが起動しなくなるリスクがあります。

USBメモリがもう一本あれば、システムをいじる実験や管理作業の練習を安全に行えます。

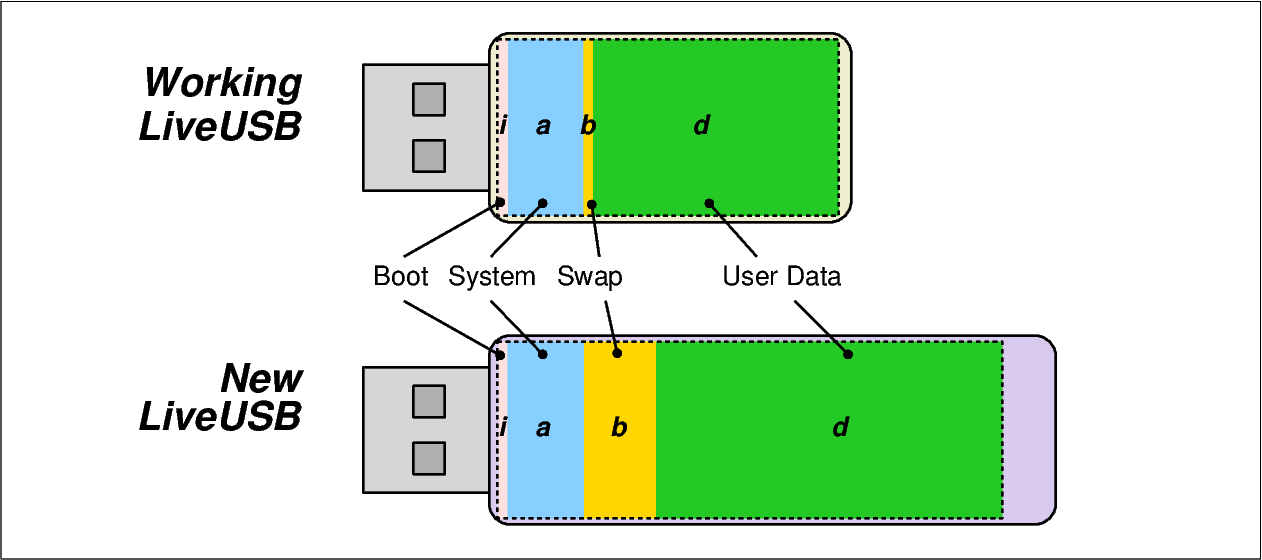

そして、そのような時には、usbfadmのnewdriveという機能が活躍します。

newdriveは動作している河豚板を元に、別のUSBメモリにも新たに河豚板LiveUSBを作る(リマスター)ことができる機能です。

newdriveでは、リマスターする際に、スワップパーティションや、環境保存用のパーティションの大きさを自由に設定できます。

これは、先の「扱えるデータ量を増やす」で説明した「2.スワップ領域を拡張」に使えます。また未使用領域を作っておけば、「4.パーティションを追加」のための領域として使えます。

パーティションを追加する場合、usbfadmができるのは未使用領域を作るところまでです。それを使用できる領域にするには、管理者権限での手動操作が必要です。

ところで、もう一本用意するのはUSBメモリ以外の、外付けSSDやHDDでもOKです。

むしろそれらはUSBメモリよりもデータの書き込みが高速で容量も大きいので、より快適に河豚板を使えるでしょう。

別用途への応用

fugu-demo-baseを覚えていますか。河豚板の基本設定を終えた直後の状態を保存したものですね。

これは「OSが設定を終えて完璧に動作しているけど、それ以上のものは何も入っていない」状態です。言い換えれば、ここから何を追加するかによって、今回のデスクトップ用途以外の様々な用途に応用できる可能性を持っている、ということです。

例えて言えば、iPS細胞のような存在ですね。

必要な機能を後から付加することで、サーバ、端末、実験環境など、目的に応じて自在に「分化」できるのです。

今までには、ルータやサーバのようなネットワーク機器、IoTのデータ収集装置、高齢者向けの簡単に使えるPC端末などが実装されています。

河豚板の公式サイト、fuguita.orgのメッセージボードや私のXのタイムラインでもそのような話題が取り上げられています。覗いてみて下さい。

素のOpenBSDと併用

ある意味、これが究極の目標かもしれません。

素のOpenBSDを用いることは、河豚板の「環境を手軽に持ち運べる」、「複数の環境を個別に管理できる」、「dtjsetupやusbfadmのような、初心者にもやさしいツール」などの特長を手放すことになります。けれども、それは決して後戻りではありません。

先の「扱うデータ量を増やす」で検討してきた課題は素のOpenBSDでは問題とはなりません。

それは、河豚板がMFS(メモリファイルシステム)を中心に設計された「揮発性の環境」であるのに対し、素のOpenBSDはSSDやHDD上に恒久的なファイルシステムを構築する「永続的な環境」だからです。

もちろん、素のOpenBSDを使うようになった後も、河豚板で「練習」して得たスキルは無駄にはなりません。

河豚板は、たとえあなたが素のOpenBSDを使うようになっても、ライブ動作を活かした実験や検証、学びのための「試せる環境」として、いつでも傍らにあり続けるでしょう。

おわりに

この記事では、河豚板による日本語デスクトップ環境構築の手順をひととおり紹介してきました。

中には、記事を読んで「最初に『とてもお手軽です』と書いてあったけれど、設定の説明が延々と続いて全然お手軽じゃないじゃないか」と感じた方もいるかもしれません。

それはとても素直な感想だと思いますし、そういう面は確かにあると私も思います。

しかし、こう考えてみてはどうでしょうか。「構築までに行った数々の設定作業、それは全て自分のために自分自身で行ったものだ」と。

巷の多くのライブシステムと違って、この河豚板マシンには、あなた自身のアカウントが作られています。インストールされているアプリもあなた自身が選んだものです。この環境は、世界のどこにもない、あなただけのものです。

そして手順を見返してみてください。色々な設定を行いましたが、その多くは「ENTERのみ入力」、つまりシステムお勧めのデフォルトで事足りている、ということです。

河豚板は常に、このデフォルト値の選定に注力してきました。

一方でデフォルト値がない設定、それは「あなたの選択こそが尊重されている」という意味を持っているのです。

この河豚板マシンはまだ完成品ではありません。前章の「さて、これからは?」で示したように、まだいくつもの課題が残されています。

今後も、この河豚板マシンを「盆栽」のように育てていってください。

河豚板プロジェクトは、これからもそんなあなたの挑戦を静かに支え続けます。

Unix is simple. It just takes a genius to understand its simplicity.

(Unixはシンプルである。必要なのはそのシンプルさを理解する素質だけである)

Dennis Ritchie (デニス・リッチー)

Unixでは「なにが減らせるか」が基本で、よくよく考えてからにしなければなりません。私たちが「追加したい。貢献したい」と考えたことは、すでにずっと昔、天才達により、捨てられていたのかもしれません。コンピュータ科学やUnixには、既にそれだけの歴史があります。

モガミ電線「UNIXのバックグラウンド」より引用

更新履歴

2021年1月1日 - パーティションの拡張機能追加に伴い、別途作成していた作業用メディアは不要となった。説明の該当部分を変更。

2023年8月8日 - 河豚板7.3用に改版。リンク切れを修正。

2025年10月20日 - 内容を全面的に改訂

2025年10月21日 - 記事を四部構成に変更