シンプルを、始めよう ── 河豚板へのお誘い

河豚板は、OpenBSDをベースにした唯一無二のライブシステムです。

このシステムはDVDやUSBメモリから起動し、それをそのまま使うことができます。PCへのインストール作業は必要ありません。とてもお手軽です。

この記事では、河豚板を使い、フル機能のデスクトップ環境を構築する手順を全四回でお届けします。

第一回 河豚板の紹介、LiveUSBの作成 ←いまここ

第二回 起動と基本設定

第三回 動作確認と環境保存

第四回 デスクトップ環境の構築

それではさっそく始めましょう。

OpenBSDとは ── 自由、実用、そして堅牢

OpenBSDは、BSDという系統のOSです。高度なセキュリティ機能で知られています。

詳しい説明はOpenBSDの公式サイトやWikipediaなどに譲るとして、一般にはあまり語られないOpenBSDの特徴を挙げてみましょうか。

- シンプルさと一貫性

- Linuxや、BSDの仲間であるFreeBSDなどと比べて、格段にシンプルです。フルインストールでも1.5GBほどのサイズです。

また、カーネル、ライブラリ、コマンド、ドキュメントなど、OS全体が一括して開発・管理されていますので、Linuxなどに比べ、システムの一貫性が高いです(これはBSD系OS全般の特徴です)。

ざっくりわかりやすく言うと「システムのどこを取っても "同じノリ"」です。 - 完備されたドキュメント

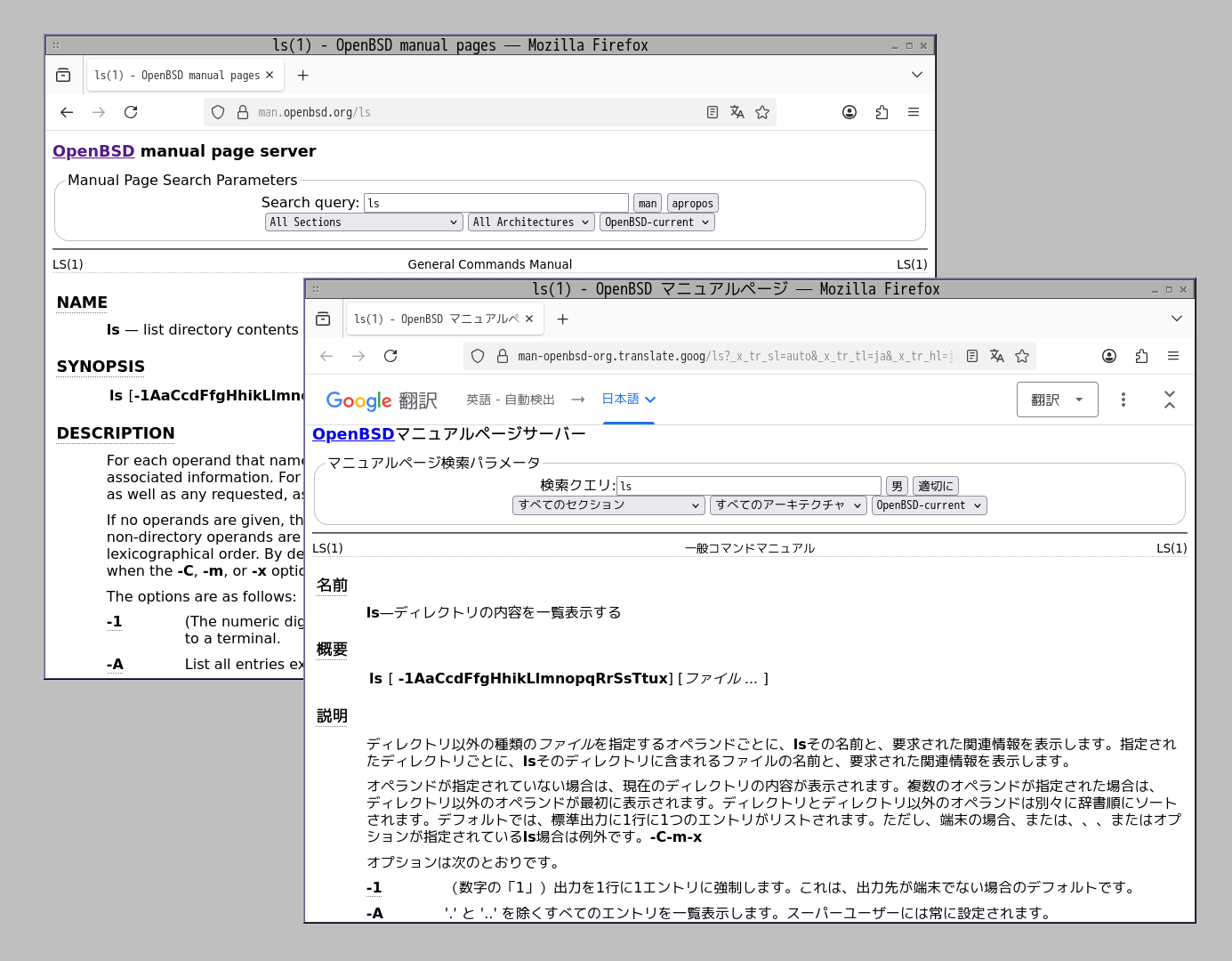

- OpenBSDのman page(オンラインマニュアル)は、その品質に定評があります。

調べ物は、まず、man pageから。 ネット検索で探し回ったり、AIの微妙な回答に惑わされるような労力をずっと減らせます。Again, PLEASE READ THE MANUAL PAGES. Our developers have spent countless

hours improving them so that they are clear and precise.

(繰り返しますが、マニュアルページを必ずお読みください。開発者たちは、明瞭かつ正確な内容となるよう、膨大な時間を費やして改善を重ねてきました)

…システム管理者向けのメール(root.mail)より引用え? 英語のマニュアルページ、読むのが面倒ですって?

今は、ブラウザの自動翻訳機能を使ってOpenBSDのマニュアルサイトを読む、というワザが使えますよこのサイトの内容は、OpenBSDに内蔵されているman pageと全く同じものです。

OpenBSDのman pageについて例を挙げてみましょうか、例えばreleaseという項目 ── これはOpenBSDを1から作る方法を説明しています。他のOSではなかなかお目にかかれません。

- デスクトップ向き

- 「セキュリティに注力しているOS」という評判の影に隠れて、あまり注目されていないのですが、実は、OpenBSDは、BSD系OSの中では、デスクトップ環境の構築が容易な部類に入ります。

例えば、改良されたX Window System「xenocara」や音声処理のフレームワーク「sndio」など、個人使用に適した仕組みが最初からインストールされており、これらがデスクトップ環境の導入のしきいを下げています。

河豚板とは ── USBメモリで暮らせるOS

さて、次は本題の河豚板について。

河豚板の公式サイトは、fuguita.orgで、ここから様々な情報をたどれます。

河豚板についても、主な特徴を挙げてみましょう。

- OpenBSDをそのまま継承

- 河豚板では、ライブシステムとして動作するために必要な部分を除いて、ベースであるOpenBSDそのものには極力手を加えていません。先ほど挙げたOpenBSDの特徴は、そのまま河豚板にも当てはまります。

河豚板の目的の一つに「OpenBSDという優れたOSを皆さんに気軽に体験してもらうこと」があります。そのため、OpenBSDをなるべくそのままで提供することをめざしています。

OpenBSDの使用経験がある方は、違和感なく河豚板を使えるでしょう。 - ライブ動作のまま使い続けられる

- これが河豚板の一番の特徴かもしれません。

LinuxやBSDのライブシステムの多くはデモ・試用用途で、ライブモードで試用後、インストーラを起動して内蔵HDDやSSDにシステムを書き込むようになっています。

一方、河豚板では、USBメモリだけで利用を完結させ、必要なアプリを導入したら「その上で暮らす」ことができるのです。この文書も図表や画像を含め、すべて河豚板上で作成しました。

- カスタマイズなし

- 最初の項目とも関係しますが、河豚板では、事前のカスタマイズは極力おこなっていません。

アプリケーションソフトには様々なもの、例えばウェブブラウザなら ── FirefoxやChromium(OSS版のChrome)、Iridium、Netsurfなど… ── 多くの種類があります。

それらのアプリからよさげなものをチョイスし、プリインストールしたものを公開したとしましょう。すると「俺の使いたいのはコレジャナイ」という人が絶対に現れます(笑)。

その一方で、「河豚板をサーバやファイアウォールとして使いたいので、GUIソフトは一切必要ない」という人もいるでしょう。

河豚板では、ユーザの好みや目的によって変わるソフトや設定は事前インストールせず、それらの導入を支援するツール群を提供するという方針を取っています。 - 環境の保存と復帰

- 河豚板では、ユーザがインストールしたアプリや、作成したデータはメモリ上に展開されます。これらのアプリやデータ(環境)は、USBメモリに「名前をつけて保存」でき、次回起動時、それを読み込んで立ち上げることができます。

この機能が、今ほど説明した「ライブ動作での利用」や「柔軟なカスタマイズ」などの仕組みを支えています。

情報源

河豚板の基本的な特徴を見てきたところで、次からは実際の環境構築を説明していきます。

その前に、OpenBSDや河豚板についての予備知識を仕入れておきたい、という方のために情報源をいくつか紹介しておきましょう。

OpenBSD関連

- 公式サイト

- OpenBSDプロジェクトの公式サイト。まず読むべきはFrequently Asked Questionsでしょう。OpenBSDについての包括的な解説で、他のOSで「ガイド」や「ハンドブック」と言われるものに相当します。Project Goalsにも目を通しておくといいかもです。

- OpenBSD Jumpstart

- WesleyさんによるOpenBSDの解説サイト。簡潔、かつ見やすくまとまっています。Jumpstartという名前のとおり、初めてOpenBSDの概要を知るのに最適ですね。

- OpenBSD Journal

- OpenBSD関連のニュースサイト。OpenBSDプロジェクトが開発しているソフトのリリース情報などを始めとして、様々な旬の話題を取り扱っています。

- 他のBSDユーザのためのOpenBSD管理入門

- Echigo BSD Users Group (EBUG)の勉強会で私が発表したものです。FreeBSDやNetBSDなど、他のBSDユーザ向けに、OpenBSDの特徴的な部分に焦点を当てて解説しています。Linuxユーザの方にも役に立つと思います。

河豚板関連

- 河豚板公式サイト

- メインコンテンツは河豚板ガイドです。OpenBSDのFrequently Asked Questionsと同じような役割を果たしています。

ご質問、ご提案等はメッセージボードまでどうぞ。 - GitHubリポジトリ

- 河豚板とその開発環境のソースコード閲覧用です。河豚板の内部や開発環境にご興味のある方はこちらへ。

- 開発者のXタイムライン

- 河豚板とその開発に関連したことを投稿しています。ここでのご質問、ご提案等も歓迎します。

- 河豚板のご紹介

- イベントでの勉強会資料です。これから説明してゆく内容とかぶっている部分もありますが、河豚板についてまずはざっくり把握したい方向けです。事例紹介などもあります。

河豚板LiveUSBの作成

それでは、河豚板を使って「日常生活できるデスクトップ環境」を作り上げていきましょう。

この手順説明では、以下のような環境を想定しています。

- amd64アーキテクチャのPC (いわゆる「Windowsパソコン」)

- メモリ 8GB以上

- USBメモリ 8GB以上

- インターネットに接続できる環境

- 河豚板は、32ビットCPUを搭載した昔のPC(i386アーキテクチャ)もサポートしていますが、メモリ上に保持できるデータが最大1GBと少ないため、使えるアプリがかなり制限されます。

- arm64アーキテクチャのラズベリーパイ3と4も河豚板はサポートしており、導入手順もほぼ同じですが、今回はamd64を対象として説明します。

この構築作業では、有線LANの使用をお勧めします ── WiFiは、サポート外のものがあったり、ライセンス上の問題で、最初は使えない場合があります。

構築作業は、概ね以下のような手順となります。

- 河豚板をダウンロードし、USBメモリに書き込み

- 河豚板を起動。基本的な設定を行う

- 設定作業の結果をUSBメモリに保存

- デスクトップ環境とアプリをインストール

- 完成版をUSBメモリに保存

これから、実際の手順を説明していきます。要所要所で河豚板の公式ドキュメント 河豚板ガイド への関連個所にリンクが張られています。必要に応じてご参照ください。

イメージファイルのダウンロード

何はなくともまずはダウンロードです。河豚板のダウンロードページに行って、河豚板LiveUSBのイメージファイルをゲットしましょう。

河豚板には、DVDに書き込んで使用する LiveDVD と、USBメモリに書き込む LiveUSB の二種類がありますが、今回は、環境の保存が可能なLiveUSBを使用します。

- ミラーサーバ(ダウンロード用サーバ)は日本国内に2ヶ所, ドイツ, フランスの計4ヶ所あります。日本国内からは、国内のサーバを選べばよいですね

- 今回ダウンロードするのは、LiveUSBディレクトリの中にある

FuguIta-7.7-amd64-202510081.img.gzのような名前のファイルです。

7.7と202510081の部分はバージョンを表しているので、あなたが実際にダウンロードする時はおそらく違っています。この部分は読み替えてください。

アーキテクチャの「amd64」と「arm64」、まぎらわしいので、よく確認を(笑)

ダウンロードしたファイルは、壊れていないかどうかチェックしたほうが安心ですね。

それには、河豚板のイメージファイルと同じディレクトリにあるSHA256というファイルもダウンロードし、以下のようにチェックします。

- Windowsの場合

- コマンドプロンプトを開き、以下のようにcertutilコマンドを実行します。

C:\Users\kaw\Desktop> certutil -hashfile FuguIta-7.7-amd64-202510081.img.gz SHA256 SHA256 ハッシュ (対象 FuguIta-7.7-amd64-202510081.img.gz): 44ae05dd758e21db71b03fcbdede300b8acf16bafdc069bfcbeb5fc3a0c84812 CertUtil: -hashfile コマンドは正常に完了しました。 - Linuxの場合

- Linuxではsha256sumというコマンドを使います。

$ sha256sum FuguIta-7.7-amd64-202510081.img.gz 44ae05dd758e21db71b03fcbdede300b8acf16bafdc069bfcbeb5fc3a0c84812 FuguIta-7.7-amd64-202510081.img.gz

44ae … 4812の長い文字列)がSHA256ファイルの中に書かれているものと同じかどうかをチェックします。同じならファイルは壊れていません。

なお、このイメージファイルは圧縮され、元の1/3ほどのサイズになっています。これは、

- ダウンロード時間を短縮するため

- 河豚板配布サーバのディスク容量を節約するため

(これらのサーバはボランティアでご提供いただいています)

という理由からです。

そのため、まず、USBメモリに書き込む前に、ダウンロードしたファイルを展開する必要があります。

圧縮されたファイルの展開方法:

- Windows11の場合

- エクスプローラで圧縮ファイルを右クリック。

「すべて展開」または「展開」を選択し、展開 - Windows11以前のWindowsの場合

- 7-Zipなどのソフトをダウンロードし、これらを使って展開

- LinuxやBSDなど、Unix系OSの場合

- gzipコマンドを以下のように実行して展開

gzip -d FuguIta-7.7-amd64-202510081.img.gz

いずれの場合も、展開が完了すると FuguIta-7.7-amd64-202510081.img という、拡張子 .gz のないファイルになります。

USBメモリへの書き込み

さて、いよいよダウンロードした河豚板のイメージファイルをUSBメモリに書き込みましょう。

河豚板をUSBメモリに書き込むと、それまでUSBメモリに保存されていたデータはすべて消去されます。そのUSBメモリ、本当に書き込んでも大丈夫ですか?

いま一度確認しましょう。

書き込みの方法ですが、

- Windowsの場合

- RufusやbalenaEtcherといった、イメージ書き込みツールをダウンロードし、使用します。

- LinuxやBSD

- ddコマンドを以下のように使用し、書き込みます。

dd if=FuguIta-7.7-amd64-202510081.img of=/dev/XXXX bs=1m

上の例の「XXXX」の部分には、USBメモリの実際のデバイス名を充当してください。

この指定を誤ると、内蔵ディスクに書き込んでしまうリスクがあります。十二分に気をつけてください。

USBメモリのデバイス名を確認するには、USBメモリを差し込んだ数秒後にdmesgコマンドを実行し、その出力からデバイス名を確認する方法が確実です。

以下はLinuxの例です。

$ sudo dmesg

(途中略)

[ 9596.469647] sd 6:0:0:0: Attached scsi generic sg3 type 0

[ 9596.470521] sd 6:0:0:0: [sdc] 15950592 512-byte logical blocks: (8.17 GB/7.61 GiB)

[ 9596.471294] sd 6:0:0:0: [sdc] Write Protect is off

[ 9596.471299] sd 6:0:0:0: [sdc] Mode Sense: 43 00 00 00

[ 9596.472055] sd 6:0:0:0: [sdc] No Caching mode page found

[ 9596.472060] sd 6:0:0:0: [sdc] Assuming drive cache: write through

[ 9596.478789] sdc: sdc1 sdc4

[ 9596.479147] sd 6:0:0:0: [sdc] Attached SCSI removable disk

この例では、USBメモリのデバイス名称はsdcであることがわかります。

書き込みが済んだら、次回はこのUSBメモリで河豚板を起動してみましょう。