▼ご挨拶

本記事をご覧頂きありがとうございます。

こちらはシーエー・アドバンス Advent Calendar2024の18日目の記事になります。

私の前回の記事はこちら![]()

tableauを使って推しが総選挙10位内に入るためのデータ分析してみた

▼目次

はじめに

データ分析討論会のメリット

データ分析討論会の手順

まとめ

▼はじめに

業務でレポートを作成していると、よく異常値に出会うことがあります。

異常値とは

他のデータと比べて大きく異なっている値のこと。データの中で「なんか変だな」と感じるような値。

業務で異常値を発見した際、その原因について仮説を立てず、やみくもに調査を始めてしまうと、以下のようなデメリットが発生します。

- データの収集や分析が非効率的になりがち

- 無駄に多くのデータを収集し、分析が複雑化

- どの方向に進むべきか分からず、分析が迷走

- 結果として、時間とリソースが浪費されてしまう

- 分析結果が得られても、具体的な行動や意思決定に結びつけにくい

これらのデメリットを防ぐために、異常値に対して、ある程度仮説を立てて調査を進めることはとても重要です。

仮説を立てることで、必要なデータが明確になり、具体的な意思決定に辿り着きやすくなります。

そこで今回は、仮説を立てるための訓練として、データ分析討論会の開催を提案する記事を作成しました。

データ分析討論会とは

データ分析に関連する様々なテーマについて議論や意見交換を行うこと。

▼データ分析討論会のメリット

データ分析討論会には、大きく分けて3つのメリットがあります。

1.多様な視点の獲得

異なる考えや意見、知識を共有することができるため、データに対する多様な視点や解釈を得ることができます。個人では気づかない洞察や仮説を発見することができます。

2.批判的思考の促進

他の参加者との議論を通じて、自分の仮説や解釈に疑問を持ち、批判的に考える力が養われます。これにより、データ分析の精度が向上し、より信頼性の高い結論を導くことができます。

※批判的思考…物事をそのまま受け入れるのではなく、疑問を持ち、自分の頭で判断する力。簡単に言うと、「本当にそうなのか?」と考える力

3.コミュニケーションスキルの向上

データ分析における考えを相手に分かりやすく伝える練習を通じて、プレゼンテーション能力やコミュニケーションスキルが向上します。

▼データ分析討論会の手順

実際に投稿者と上司の2名で行った模擬討論会を基に、データ分析討論会の手順を説明します。

①討論するテーマを決める

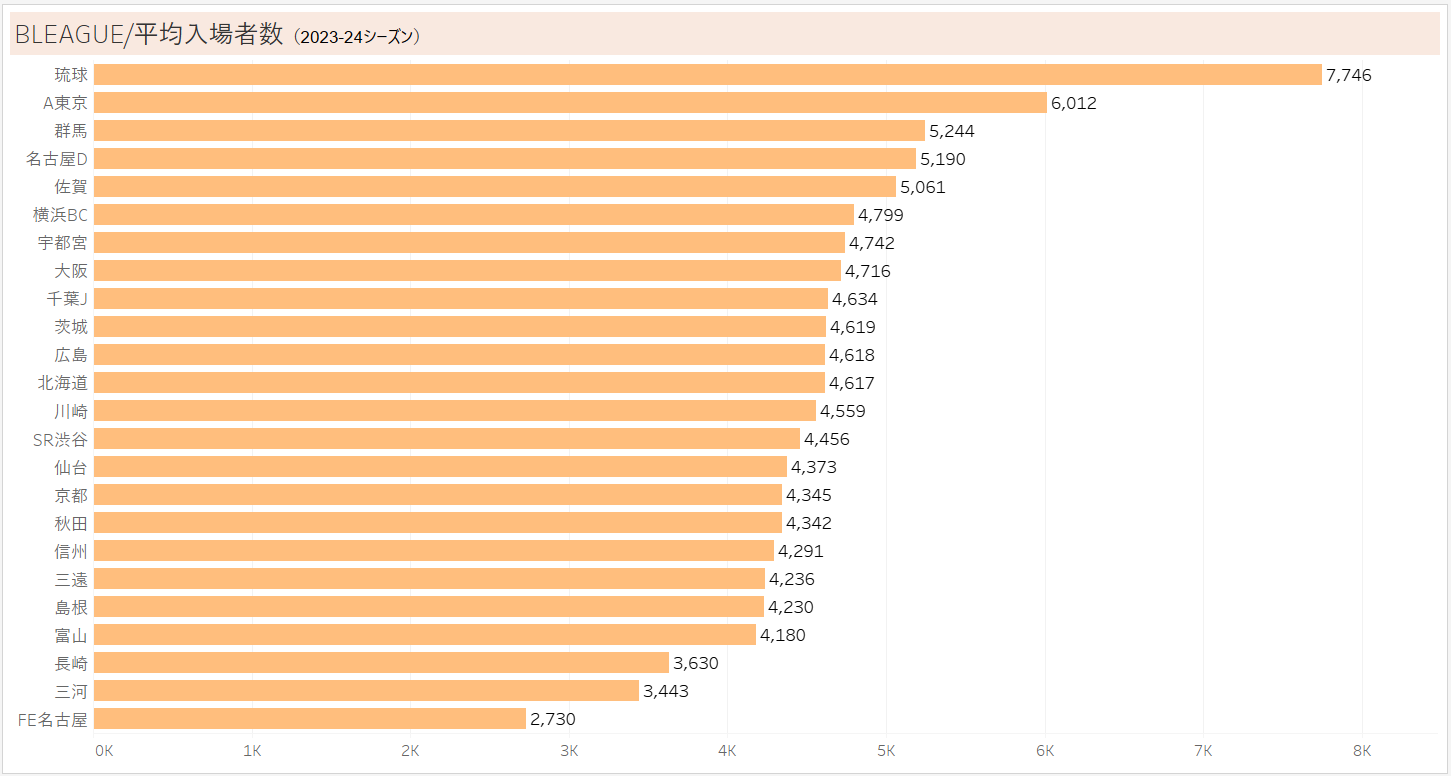

今回は、例として日本プロバスケットボールリーグ「B.LEAGUE」のB.LEAGUE IN DATA ~データで見るB.LEAGUE~から「チーム別平均入場者数」のデータを引用し、「琉球(ゴールデンキングス)の平均入場者数'7746'人を異常値として、琉球(ゴールデンキングス)はなぜ平均入場者数が全国1位なのかについて討論会を行いました。図は、B.LEAGUEにおけるチーム別1日平均入場者数になります。

図:B.LEAGUEチーム別1日平均入場者数(2023‐24シーズン)※B1のみ

※補足

琉球(ゴールデンキングス)…沖縄県のプロバスケットボールチーム

②仮説を出し合う

テーマが決まったら、データを基に仮説を出し合っていきます。

仮説を出す際のポイントを以下にまとめました。

・データを俯瞰して見るようにする

広い視点で見ることで、全体の傾向やパターンを把握することを意識します。見落としている情報や、新たな視点がないかを探ります。

・複数の仮説を立てる

一つの仮説に固執せず、データの多様な解釈を探ります。多角的に分析し、最も適切な仮説を選択できるように、なるべく多くの仮説を出します。

・明確で具体的な仮説を立てる

具体的な現象や関係性に基づいた仮説を立てるよう意識します。データから得られる情報をもとに仮説を立てるようにします。

~以下、討論の内容~

私:琉球の次に入場者数が多いのはA東京の6012名ですが、東京は沖縄より人口が多いにも関わらず、琉球が1700人以上も差を広げて平均入場者数が多いですよね。人口比で見ても「沖縄のバスケに対する注目度が高い」というのがわかりますね。

上司:たしかに人口比で見ると、印象が変わりますね。それと沖縄は、東京に比べて「娯楽が少ない」印象があるため、それも要因の一つだと感じました。東京ってバスケ以外にも、野球やサッカーなど、その他の娯楽も多いイメージがあります。娯楽が分散されているため、結果2位に留まっているのかもしれません。

私:その視点はなかったです。確かに、東京に比べると沖縄は娯楽が少ないですね。

上司:あとは、沖縄で暮らしていると琉球(チーム)の名前をテレビやコンビニの商品などでよく見かけます。生活の中にチームが馴染んでいて、県民の身近な存在になっているので、バスケに縁がない人でも「観戦に行ってみたい」と思える環境があるのかなと思いました。またそれだけ宣伝にお金をかけられるということは、予算が豊富な証拠ですし、スポンサーが多く着いているのかなとも思いました。

…

こんな感じで、討論を進めていきました。

仮説をまとめると以下のようになりました。

仮説一覧

- 広告・宣伝に力を入れている

- スポンサーが多く広告・宣伝の予算が多い

- 東京(大都市)に比べて、娯楽が限られている

- 他県では、バスケ以外のスポーツが盛んである(野球やサッカーなど)

- イベントや映画などのコンテンツの影響(2023年に開催されたバスケのWCで、沖縄が日本の開催地に選ばれたり、有名なバスケット映画で主人公が沖縄出身の設定であったりなど)

- 仲間意識の強い「県民性」

- シンプルに強くて、応援のしがいがある

- アメリカ文化の影響で、バスケの注目度が高い

- バスケの競技人口が多く、注目度が高い

③仮説を裏付けるために必要なデータを整理する

最後に、②で出てきた仮説の中から、実際にデータを使って確認できそうな仮説に絞り、裏付けるために必要となるデータを整理します。整理した内容は以下になります。

裏付けに必要なデータ

- 各都道府県の人口

- 各都道府県のバスケの競技人口

- 各都道府県の野球・サッカーのスタジアム入場者数

- 各チームのスポンサー数

- 各チームの歴代の優勝数、決勝進出回数などの実績 等

以上が、討論会の基本的な流れです。

今回はあくまでも「討論」がメインなので、その後の調査・分析までは実施しませんでした。

実際は整理したデータを収集し、必要な数値を可視化した後、更に分析を進め、原因の特定から意思決定まで持っていく流れになります。

▼まとめ

討論会のメリットと手順を以下にまとめました。

皆さんもぜひ、データ分析討論会を実施してみてください!