1. はじめに

私が所属している部門では、古いIBM CloudのVCS環境(vSphere 6.5ベース)が1ノード環境で稼働しており、ずっと利用されておらず、アクセスさえできない状態で放置されていた。VCSのバージョンは3.1だったので、2019年7月頃のリリースを使っていたらしい。

- vCenter Server 6.5 Update 2g:

6.5.0.24000 build-13638625 - EVC無効の単一クラスター

- VMWare ESXi 6.5 Update 2:

VMware ESXi 6.5.0 build-13635690,Intel Xeon-Skylake (4110-SILVER)x 1台

- VMWare ESXi 6.5 Update 2:

- NSX for vSphere:

6.4.4 build-11197766

vSphere6.x系もNSX for vSphere(NSX-V)もEOSが近づいており、NSX-VからNSX-Tへの移行は大掛かりになる。VCSも6.x系は2022年10月にはread-onlyになるため、新規にvSphere7/NSX-T3.xのVCS環境を作り直して、移行するのが自然である。

- End of Support for vSphere 6.5 instance deployments

- End of Marketing for vSphere 6.7 instance deployments

- End of Marketing for NSX-V instance deployments

とはいうものの、NSX-VベースのVCS環境を利用しているユーザーの一助になるためとも考え、せっかくなのでこの環境を使って可能な限り延命させるというユーザーシナリオに沿って最新化を図った例を紹介したい。

2. そもそもパスワードも証明書も切れてアクセスできない状態を回復させる。

vCenter6.5が証明書切れてたり管理者パスワードがわからなくなってアクセスできなかった問題への対応事例

3. vCenter -> ESXi -> NSX-Vの順で現行のメジャーバージョンの中で最新化を行う

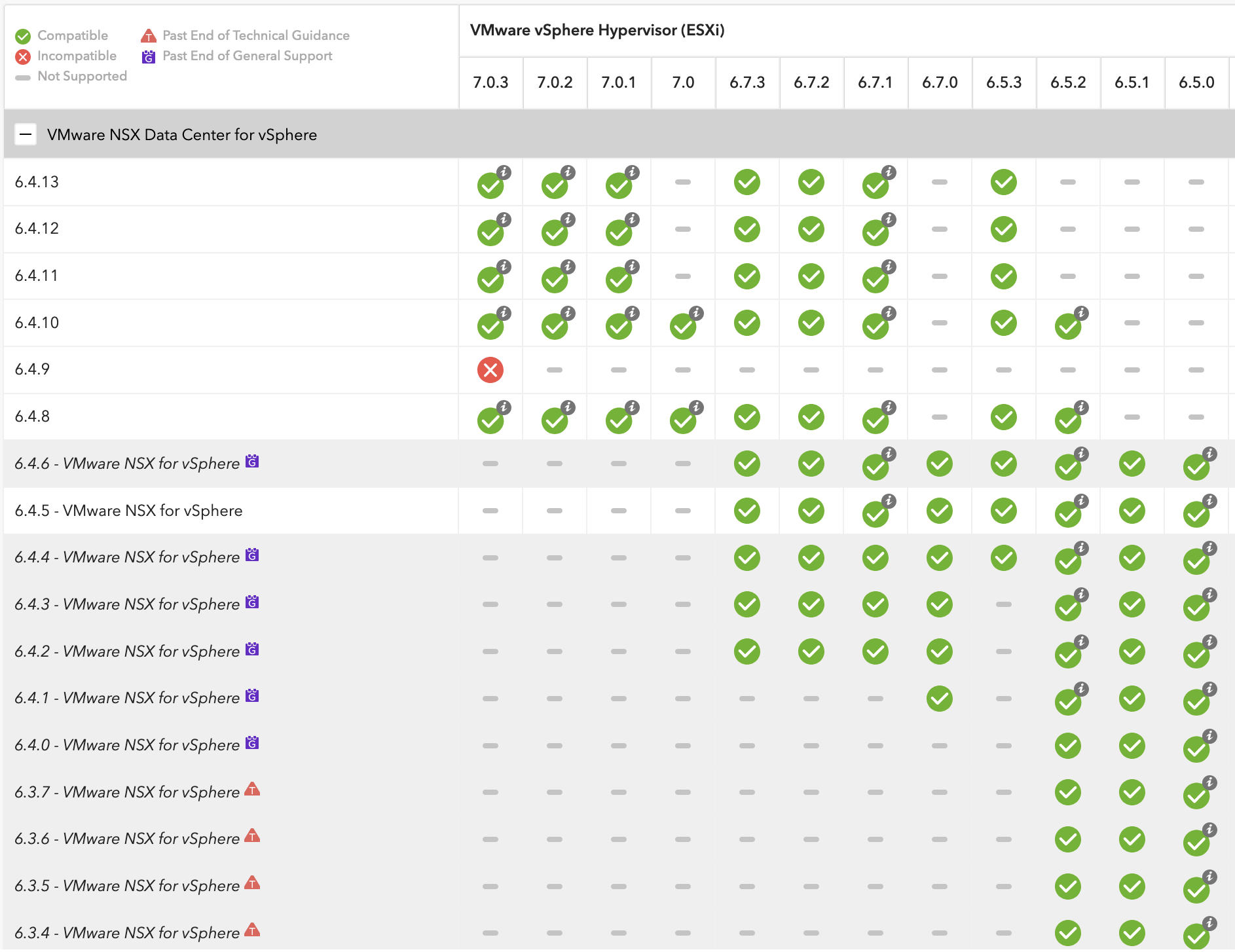

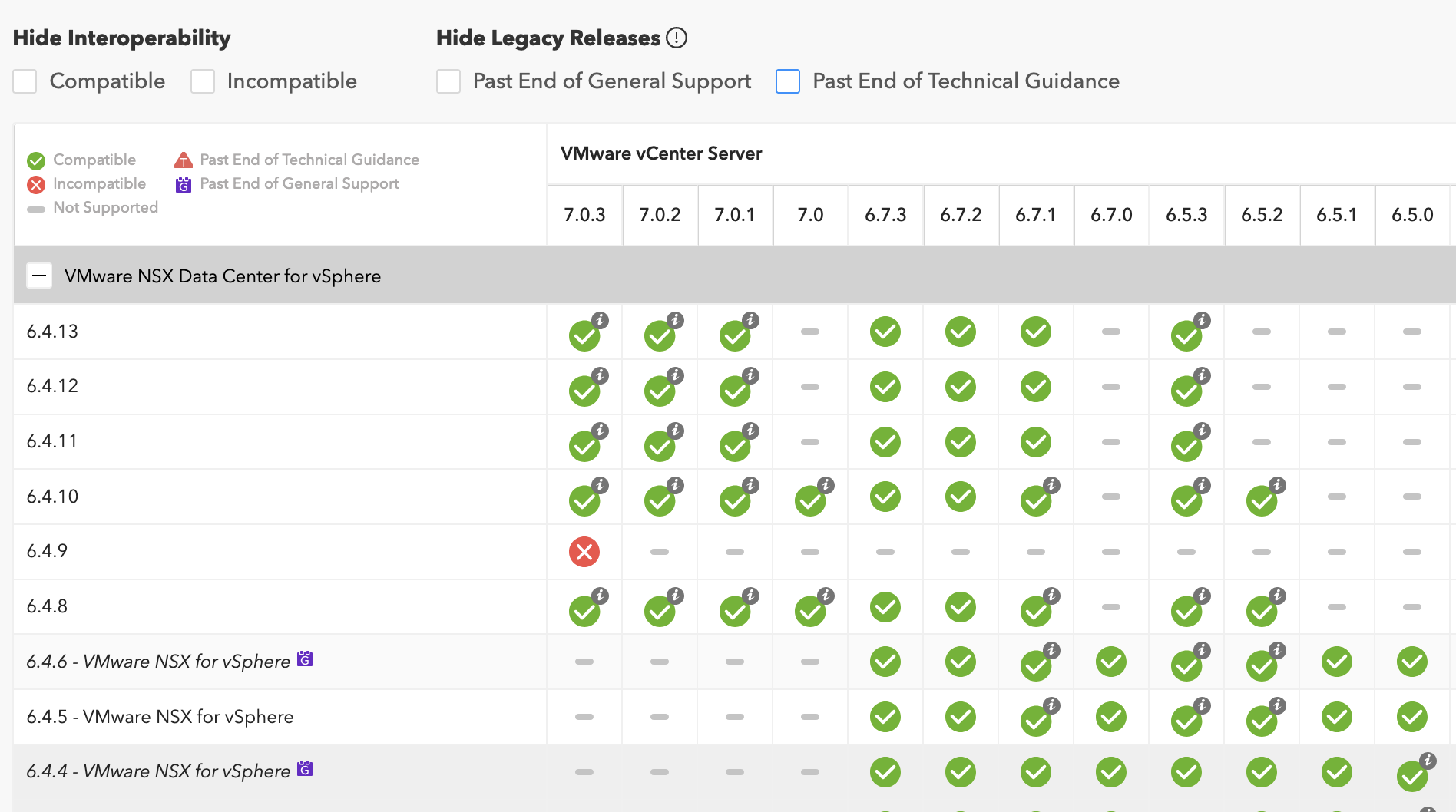

VMware社のProduct Interoperability Matrixに従い、アップデート中もサポートされる組み合わせを維持するため、vCenter -> ESXi -> NSX-Vの順で現行のメジャーバージョンの中で最新化を行う。

- vCenter Server 6.5 Update 3へのアップデート方法

- VMware ESXi 6.5 Update 3へのアップデート方法

- NSX for vSphereのアップデート手順を調べていると、ESXiをメンテナンスモードにした状態でNSX Managerと通信する必要がありそうだということに気が付き、1 node構成では難しいことに気が付いた。そのため、旧VCSへの手動でのESXiノード追加方法(ESXi6.5のクラスターにESXi6.5を追加)を実施した。

- NSX for vSphere 6.4.13へのアップデート方法

この作業により、

- vCenter Server 6.5 Update 3t:

6.5.0.40000 build-19757181 - EVC無効の単一クラスター

- VMWare ESXi 6.5 Update 3:

VMware ESXi 6.5.0 build-19997716,Intel Xeon-Skylake (4110-SILVER)x 2台

- VMWare ESXi 6.5 Update 3:

- NSX for vSphere:

6.4.13 build-19307994

となった。

4. vCenter Server 7.0へのアップグレード

vCenter 6.5からvCenter 7.0へのアップグレードはサポートされている。

https://docs.vmware.com/jp/VMware-vSphere/7.0/com.vmware.vcenter.upgrade.doc/GUID-49E8A38B-A356-4665-8F95-38163FB3A220.html

vSphere では、vCenter Server 6.5 以降から vCenter Server 7.0 へのアップデートをサポートします。vCenter Server 5.0、5.1、5.5 または 6.0 からアップグレードするには、まず vCenter Server インスタンスをバージョン 6.5 以降のリリースにアップグレードしてから、vCenter Server 7.0 にアップデートする必要があります。

この作業により、

- vCenter Server 7.0 Update 3f:

7.0.3.00700 Build 20051473 - EVC無効の単一クラスター

- VMWare ESXi 6.5 Update 3:

VMware ESXi 6.5.0 build-19997716,Intel Xeon-Skylake (4110-SILVER)x 2台

- VMWare ESXi 6.5 Update 3:

- NSX for vSphere:

6.4.13 build-19307994

となった。

5. 既存クラスターにESXi7.xのノードを追加

5-1. 追加方法の選択肢

ESXi 7.xノードの追加方法は技術的には以下の4つの案が考えられる。

案1. 既存の単一クラスターに追加。ただし、既存の分散スイッチ(v6.5)はそのまま利用する。

案2. 既存の単一クラスターに追加。ただし、新規分散スイッチ(v7.0)を作成して、そこに追加する。

案3. 別クラスターを新規に作成してそこに追加。ただし、既存の分散スイッチ(v6.5)はそのまま利用する。

案4. 別クラスターを新規に作成してそこに追加。ただし、新規分散スイッチ(v7.0)を作成して、そこに追加する。

案2や案3は作業負担としては中途半端な延命にしかなっていないし、NSX-Tに備えて案4にするのであれば、そもそも新しいHWに新しいVCS環境でNSX-T環境を払い出す方が自動化もサポートされていて望ましいだろう。

今回は既存環境を活かしたまま、(NSX-Vのサポート切れには目を瞑って)目先の延命だけをまずは考えているので、案1の方法を選択する。

(注意)IBM Cloudとしての推奨は、新規にvSphere7+NSX-TのVCS環境を注文し、そこにLift&Shiftでマイグレーションすることで、お客様のワークロードをHW/SW含めてサポートされる環境で動かすことです。サポートの有効期限が切れるNSX-Vを使い続けることを推奨していません。

5-2. 既存の単一クラスター(ESXi6.5ベース)にESXi7を追加する際の考慮点

- 以下のようにvCenter7では同一クラスターでESXi6.5とESXi7.0を同時に管理することができる。

https://docs.vmware.com/jp/VMware-vSphere/7.0/com.vmware.vcenter.upgrade.doc/GUID-49E8A38B-A356-4665-8F95-38163FB3A220.html

vCenter Server7.0 は、ESXi 7.0 ホストのある同じクラスタ内で ESXi バージョン 6.5 ホストを管理できます。vCenter Server7.0 は ESXi 6.0 以前のホストを管理できません。

- 既存ノードは

Intel(R) Xeon(R) Silver 4110 CPU (Skylake世代)であり、Cascade Lake世代の新しい物理サーバーを追加するとクラスター内のホストによってCPU世代が変わってしまう。CPU世代が揃っていなくても、VMware HAやStorage vMotionは動く。

https://kb.vmware.com/s/article/1005764

vSphere HA (High Availability): vSphere HA is not impacted due to the failover power-cycling the virtual machines when starting them on a a new host. This allows the virtual machine to pick up the new CPU ID and allows it to start without a problem

Storage vMotion: Virtual machines are able to be moved to Storage vMotion with EVC mode disabled within a cluster

- とはいえ、Computing Resourceも自由に新旧のホスト間でvMotionできるようにしたいので、今回は既存のクラスターにEVCモードを設定した。既存サーバーのCPU世代はSkylakeではあるが、vSphere6.5の時点では、EVCとして"Broadwell" Generationまでしかサポートしていないので、今回はBroadwell Generationに設定する。

5-3. 既存の単一クラスター(ESXi6.5ベース)にESXi7を追加

この作業により、

- vCenter Server 7.0 Update 3f:

7.0.3.00700 Build 20051473 - EVC("Broadwell" Generation)を有効とした単一クラスター

- VMWare ESXi 6.5 Update 3:

VMware ESXi 6.5.0 build-19997716,Intel Xeon-Skylake (4110-SILVER)x 2台 - VMWare ESXi 7.0 Update 3:

VMware ESXi 7.0.3 build-19898904,Intel Xeon-Cascade-Lake (4210)x 1台

- VMWare ESXi 6.5 Update 3:

- NSX for vSphere:

6.4.13 build-19307994

となった。これにより、順次ESXi6.5を削除して、ESXi7.xを追加することで、少なくともHWレベルでは当面延命できることが確認できた(NSX-Vのソフトウェア・サポートが切れてしまう問題はまた別)。

6. read-onlyになってしまったVCSのautomation機能を再度有効化して、既存クラスターにESXi7.を追加

これまで、ESXi6.5ベースのVCSに対して、ESXi/NSX-Vにパッチを適用し、vCenterを7.0にアップグレードして、ESXi7.0を手動でノード追加してきた。

しかし、vCenterを7.0にupgradeし、NSX-VがESXi6.xと7.xを両方サポートするNSX-V 6.4.13になっていれば、Caseを起票することで、read-onlyになっていたVCSのautomationを復活させることができるようである。ただし、追加されるノードはESXi7.xになるし、このautomationがサポートされるのもIBM CloudにおいてNSX-Vがサポートされる2023年12月31日までであるので、早めにNSX-TベースのVCSへの移行が推奨されることには変わりはなく、NSX-Vのまま利用を継続することを推奨しないのには変わりはない。

以下では、前章までの環境を

- vCenterのVM名を、(移行時に既存VMとバッティングを避けるために新規に付けたVM名ではなく)以前のVM名に戻す。

- 手動追加しない、元々の1 node環境に戻す(手動追加したESXiはインベントリーから削除し、キャンセルする)

- ただし、EVC("Broadwell" Generation)は異なるCPU世代にまたがってvMotionしたいので、有効にしたまま

という作業を追加することで、

- vCenter Server 7.0 Update 3f:

7.0.3.00700 Build 20051473 - EVC("Broadwell" Generation)を有効とした単一クラスター

- VMWare ESXi 6.5 Update 3:

VMware ESXi 6.5.0 build-19997716,Intel Xeon-Skylake (4110-SILVER)x 1台

- VMWare ESXi 6.5 Update 3:

- NSX for vSphere:

6.4.13 build-19307994

に一旦戻してから、VCSのautomationを再度有効にして、ESXi7環境がノード追加ができることを確認した。

これにより、

- vCenter Server 7.0 Update 3f:

7.0.3.00700 Build 20051473 - EVC("Broadwell" Generation)を有効とした単一クラスター

- VMWare ESXi 6.5 Update 3:

VMware ESXi 6.5.0 build-19997716,Intel Xeon-Skylake (4110-SILVER)x 1台 - VMware ESXi 7.0 Update 3:

VMware ESXi 7.0 Update 3e build-19898904,Intel Xeon-Cascade-Lake (4210)x 1台

- VMWare ESXi 6.5 Update 3:

- NSX for vSphere:

6.4.13 build-19307994

となった。