俺は見てしまった。全自動で動くデータベースの姿を。

Oracle Cloud Infrastructure(OCI)――通称「異世界」。

そこに、 Autonomous Database(ADB) というチート級の存在があると聞いた俺は、正直信じていなかった。

「勝手にパッチがあたる?監視も自動?それでトラブルが起きないとか夢見すぎじゃない?」

だが、上司は言った。

「触ってみてから文句を言え」

はい、完全論破。

俺は渋々OCIのコンソールにログインした。

そこには、今まで見たことのないGUIの世界が広がっていた。

ADBとは何者なのか?

簡単に言えば、ADBはOracleが提供する「フルマネージド型の自律型データベース」。

オンプレ時代でいうところの「インフラ構築・設定・運用・監視・パッチ・バックアップ」などがすべてOracleが自動でやってくれるという代物だ。

中でも驚いたのが、以下のポイント:

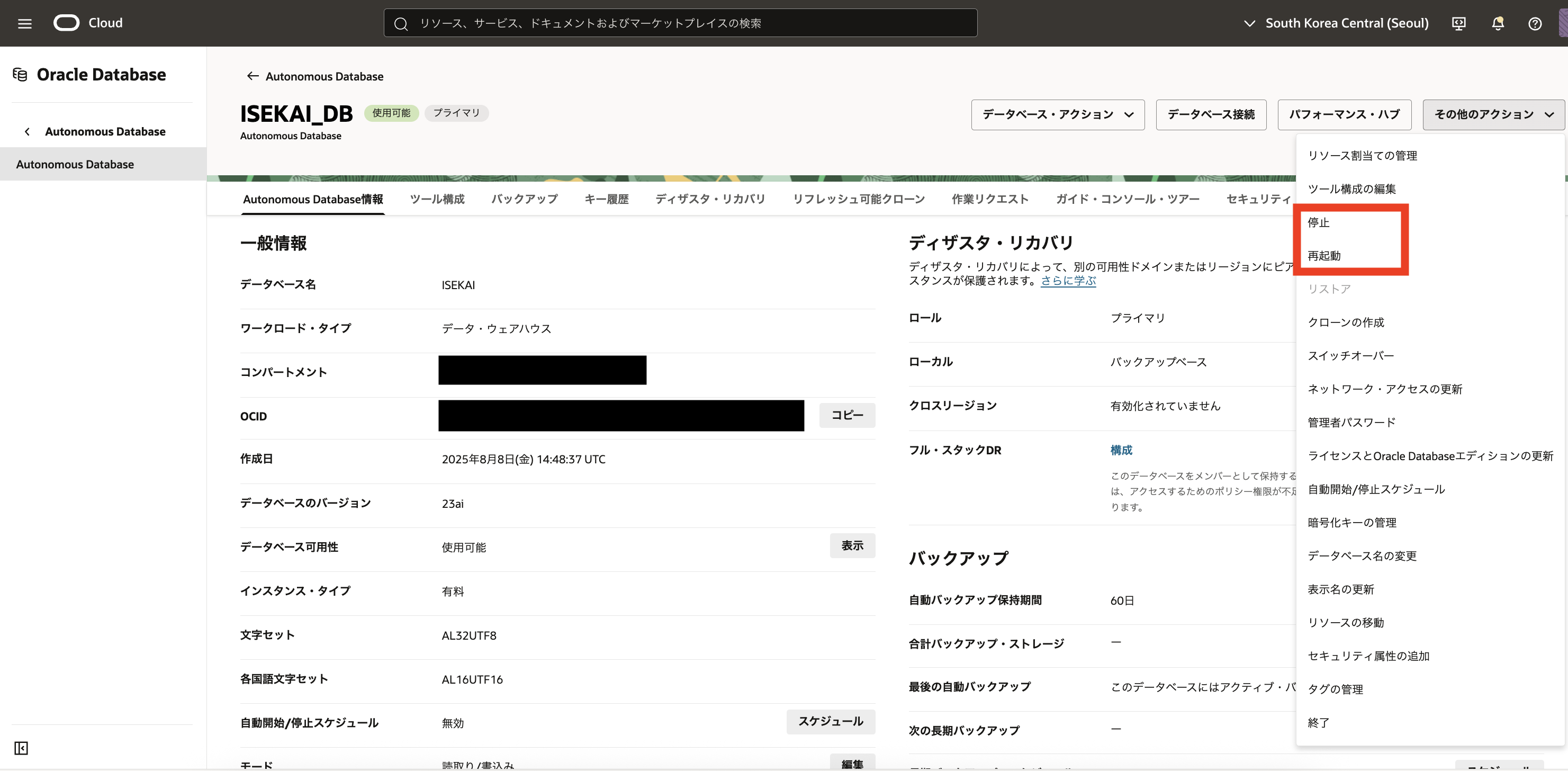

1️⃣ インスタンスの起動・停止がボタン1つ

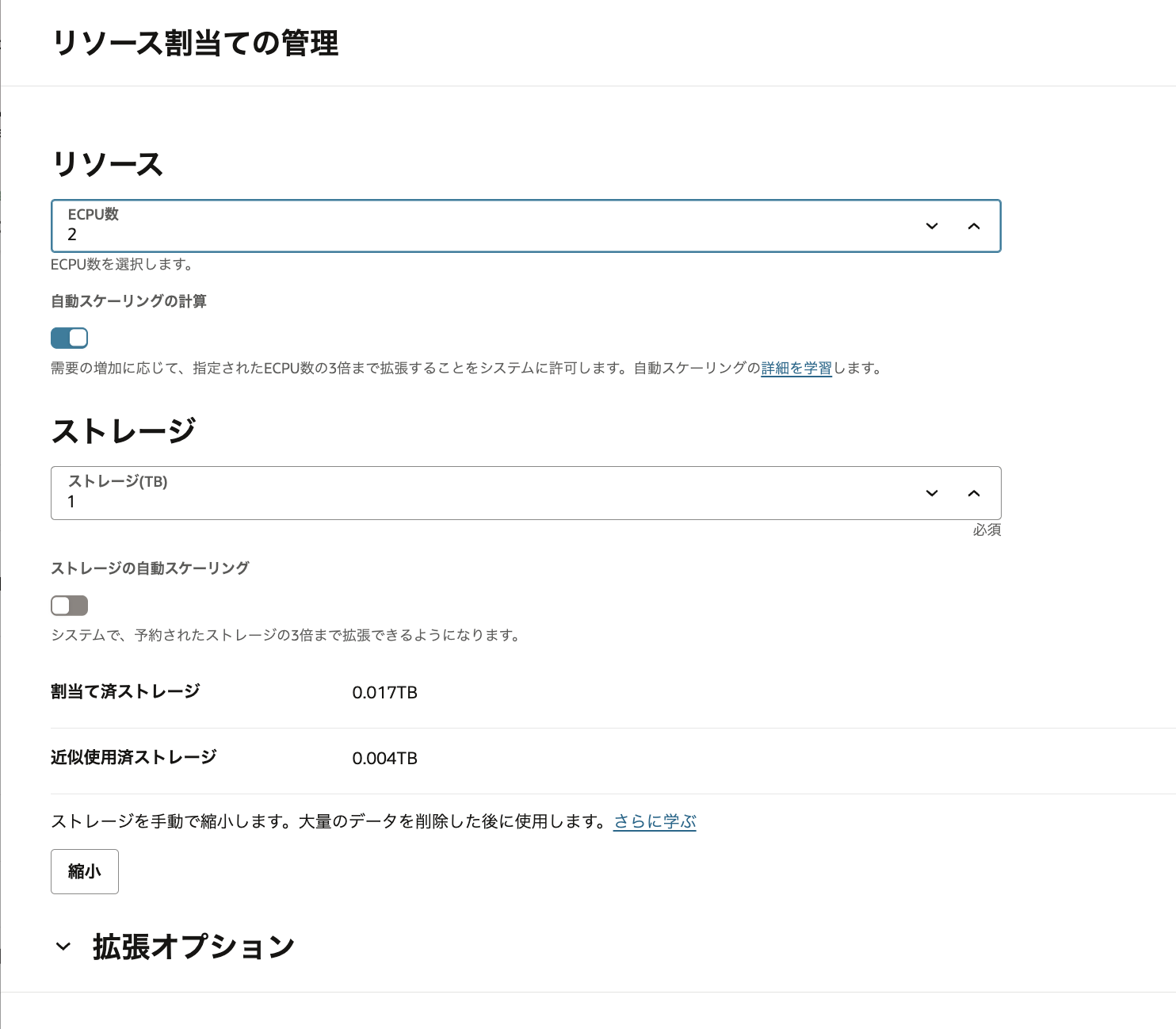

2️⃣ スケーリングが自動(負荷に応じてCPU増減)

ADBに転生した当初、俺はこう思っていた。

「CPUの単位が"OCPU"というのはわかる。でも"ECPU"って誰?」

その正体は**「Elastic CPU」の略で、従来のOCPUより柔軟なCPU課金単位**だった。

つまりーー

「俺達がADBで使う魔力の単位は、ECPUだったのだ!」

| 単位 | 概要 |

|---|---|

| OCPU(Oracle CPU) | 1OCPUは物理CPUコア1つ分に相当し、2つのハードウェアスレッド(ハイパースレッディングの場合は2vCPUに相当)を提供 |

| ECPU(Elastic CPU) | コンピューティング・リソースの抽象化された単位。コア数に基づいて、共有プールから柔軟に割り当てられる。(物理コアやスレッドと必ずしも同等ではない) |

※価格は1OCPU = 4ECPU ぐらいの換算になっているので 「1OCPU=4ECPU」 と思っておけばOK。

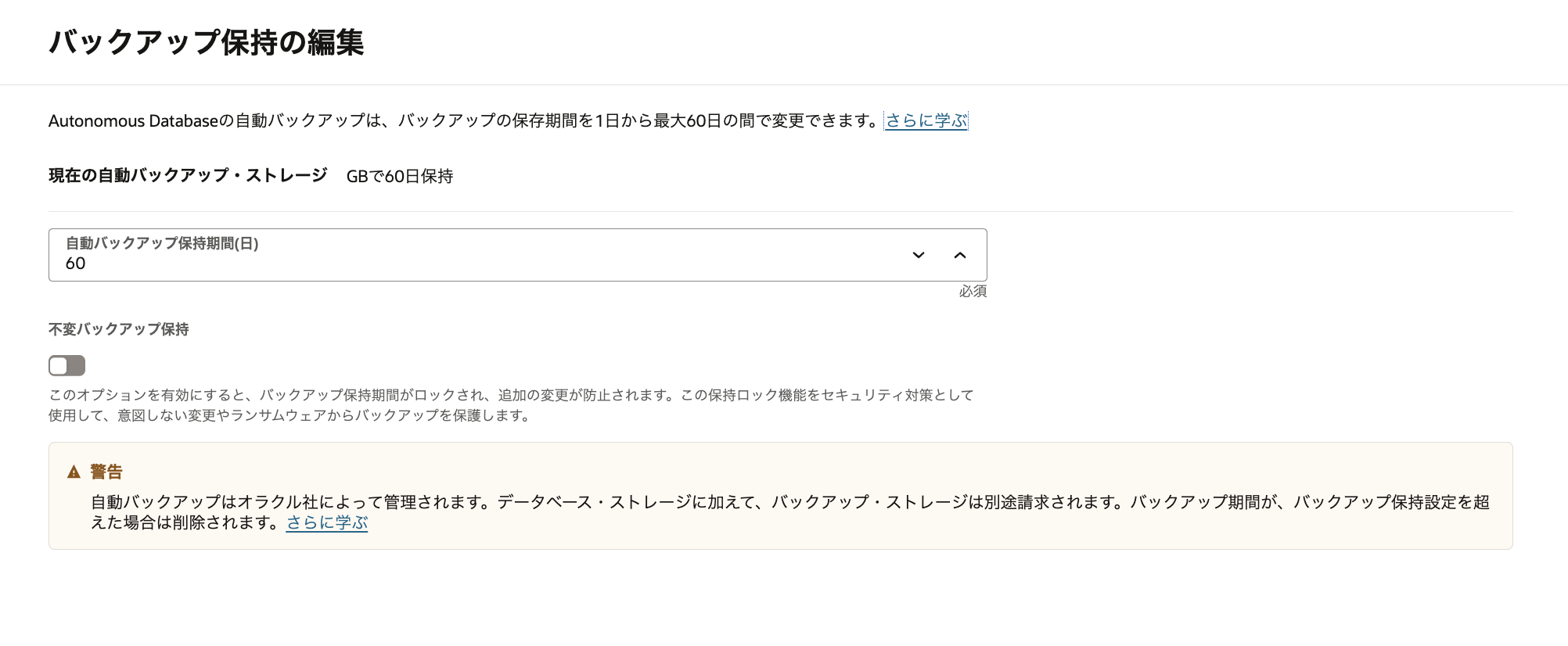

3️⃣ 毎日のバックアップが自動で取られる

4️⃣ SQLチューニングもAI化?!

ADBは、 実行計画・リソース使用状況・オブジェクトへのアクセスパターン などを常時監視し、そのデータを機械学習で解析している。

そして、インデックス作成や統計更新、メモリの並列度や調整まで自動でやってくれる。

つまりーー

人間DBAのチューニング作業を丸ごと引き継いで、日々自己進化するチートDBってわけだ。

正直、信じられなかった

オンプレ時代、こんなことがあり得ただろうか?

パッチを当てるのに、メンテナンス手順を何十ページも作ってた

バックアップスケジュールを組んで、失敗ログを毎朝チェックしてた

SQLが遅ければ、Explain Plan片手にインデックスを研究してた

それらが…

何もせずに動くというのか?

でも、チートには“制限”もある

このとき俺はまだ知らなかった。

ADBは確かに便利だが、制御できないことも多いということを。

それは次回以降の話だ。

ただ、このときの俺は――

「なんだかんだ言って、これは…やばい(良い意味で)」

と、素直に思っていた。

次回予告

第3話|触れない!?OSもファイルも奪われたDBAの初陣

「DBにログインして、構成を直す」ことが許されない世界とは?

ADBが隠している“自動化の裏側”に、俺はついに気づく…。