概要

大学生の時に私用のMini PCを購入しましたが、その後Macを購入したこともあり、使う機会が激減しました。

最近、そのままではもったいないと思い、勉強用にサーバ化することにしました。

今回はその手順とGitHub Actionsを利用したCI/CDを導入したことについてまとめようと思います.

環境

Mini PC:Minisforum UM680 Slim/UM870 Slim

検証用PC:MacBook Pro M1

USBメモリ:なんでもOK.最低でも10GBくらいあればOK.

ISOファイル:Ubuntu Server 24.04 LTS

マウス・キーボード:なんでもOK.Mini PCに直接ログインして操作するときに必要

Mini PCは当時何も知らずに買いましたが,そこそこスペックがいいやつだそうです(5万円くらいで販売中).

用途にもよりますが,個人開発の範囲内ならもっと安くてもいいと思います.

MiniPCをサーバ化した後は有線LANでインターネットと繋いでいます.

MiniPCをサーバ化

OSのインストール

こちらの記事を参考にしました

OSのインストールまで行います.

ipアドレスを固定化する

固定しておくと後でsshをするときに楽です.

先ほどの資料のIPの設定と基本は同じですが,configファイルの内容は以下にしました

network:

version: 2

ethernets:

eno1:

dhcp4: false

bridges:

br0:

interfaces:

- eno1

dhcp4: false

addresses:

- 192.168.11.2/24

routes:

- to: default

via: 192.168.11.1

nameservers:

addresses:

- 192.168.11.1

- 8.8.8.8

- 1.1.1.1

簡単に上のコードを説明

- ethernets:L2レイヤーのネットワーク.LANのこと.

- eno1:このMini PCのNIC.このMini PCのネットワークの玄関口.

- dhcp4: false:動的にipを割り当てる機能であるdhcpを無効にしている

- eno1:このMini PCのNIC.このMini PCのネットワークの玄関口.

- bridges:NICをまとめて,それらを繋げる設定.

- br0:ブリッジの名前

- interfaces:ブリッジでまとめたいNICを指定

- addresses:ここで固定化したいipアドレスを指定.

- routes:ここにはルータのipアドレスを設定

- nameservers:DNSについての設定

- br0:ブリッジの名前

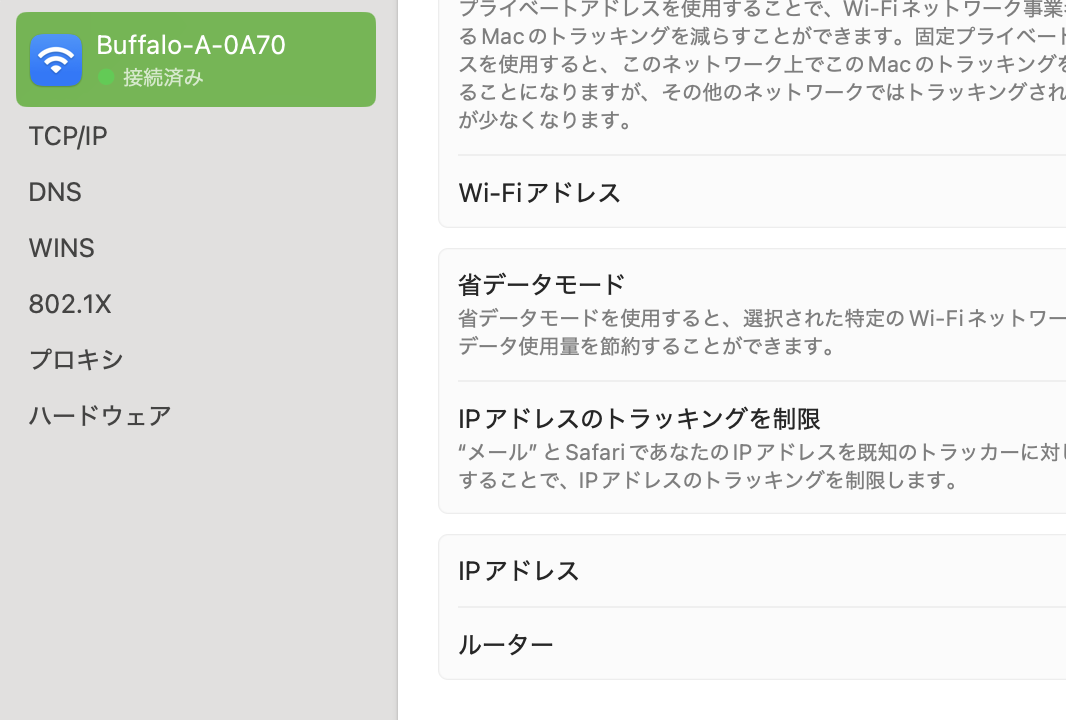

Macの人は左上のアップルマーク>システム設定>Wi-Fiをクリックすると自分のPCとルータのipを調べられます.

最後にネットワークの設定の反映を忘れずに.

sudo netplan apply

SSHの設定

先ほどの資料の手順通りに進めてもいいですが,

SSHだとパスワード認証ではなく,秘密鍵・公開鍵認証方式を使うこともあります.

一般的には公開鍵方式が安全で,業務でもこちらが使われることが多いです.

認証方法を設定したあとは以下のコマンドでPCからアクセスできます.

ssh shunsuke@192.168.11.2

192.168.11.2は先ほど固定化したipアドレスです.

以後はMini PCに直接ログインして作業する必要はなく,SSHで同じLAN内の自分のPCからアクセスできます.

VMを構築

ここからはサーバの中にVMを構築します.

CI/CDを導入するのが目的なので,CI用とCD用で二つ構築しますが,以下ではCI用のVMを構築します.

以下の記事を参考にしました.

VM構築に必要な仮想化ソフト

Ubuntu上で使用できるKVMを利用しました.

詳しくは先ほどの資料を参考にしてください.

必要なパッケージのインストール

sudo apt update

sudo apt install -y qemu-kvm libvirt-daemon-system libvirt-clients bridge-utils virt-manager

インストール確認

sudo systemctl status libvirtd

“active (running)” になっていればOK。

仮想化が使えるか確認:

virsh list --all

空の一覧が出れば問題なし。

Cloud Initを利用したVMの構築

Cloud Initを使うと初期設定を事前に設定した上でVMを構築することができます.

ISOイメージのダウンロード

イメージをダウンロードしたいフォルダに移動してからダウンロードを実施します.

mkdir -p ~/vm-images

cd ~/vm-images

wget https://cloud-images.ubuntu.com/noble/current/noble-server-cloudimg-amd64.img

後でMini PCからVMにSSHするための鍵も作成しておきます

ssh-keygen -t ed25519 -C "ci-cd@minipc"

-C以降は適当で大丈夫です.

Cloud Initに使用する設定ファイルの作成

Cloud Initの初期設定をファイルにまとめることができます.

最終的なディレクトリ構造はこんな感じ

├── vm-images

│ ├── ci-seed.iso

│ ├── ci-server.qcow2

│ └── noble-server-cloudimg-amd64.img

└── vm-seed

└── ci

├── meta-data

└── user-data

mkdir -p ~/vm-seed/ci

cd ~/vm-seed/ci

sudo vi user-data

- user-data

#cloud-config

hostname: ci-server

password: (任意のパスワード設定)

chpasswd: {expire: False}

ssh_pwauth: True

ssh_authorized_keys:

- (公開鍵(.pub)をコピペ)

これでサーバにログインしたときには

ユーザ名:ubuntu

パスワード:設定したパスワード

でログインすることができます.

また,SSHもipを固定した後すぐに使えるようになります.

user-dataについて余談(飛ばしてOK)

ユーザ名,パスワードを任意に設定する方法もあります.

#cloud-config

hostname: ci-server

users:

- name: hogehoge

gecos: Ubuntu

sudo: ALL=(ALL) NOPASSWD:ALL

groups: sudo

shell: /bin/bash

lock_passwd: false

passwd: (任意のパスワード)

ssh_authorized_keys:

- (公開鍵をコピペ)

chpasswd:

list: |

hogehoge:設定したパスワード

expire: false

ssh_pwauth: true

sudo: ALL=(ALL) NOPASSWD:ALLはsudoを使用するときのパスワードを無効にします.

今回は個人開発でインターネットに公開してないのでこの設定にしていますが,公開する場合はパスワードを設定することを推奨します.

- meta-data

sudo vi meta-data

ホスト名とidを設定します.

instance-id: ci-server-001

local-hostname: ci-server

ISOイメージを作成

cd ~

mkdir vm-images

cd vm-images

genisoimage -output ci-seed.iso -volid cidata -joliet -rock ~/vm-seed/ci/user-data ~/vm-seed/ci/meta-data

genisoimageでISOイメージを作成しています.完了するとci-seed.isoが作成されます.

- 差分ディスクの作成

qemu-img create -f qcow2 -b ~/vm-images/noble-server-cloudimg-amd64.img -F qcow2 ~/vm-images/ci-server.qcow2

ダウンロードしたゲストイメージを元に,差分ディスク(要はコピーだけど,実態は大元との差分のみを保存している)を作成

ディスクサイズupしておく.vmにdockerなどさまざまなパッケージを入れるため.

qemu-img resize ~/vm-images/ci-server.qcow2 20G

VMを立ち上げる

virt-install --name ci-server --ram 2018 --vcpus 2 --disk path=~/vm-images/ci-server.qcow2,size=20 --disk path=~/vm-images/ci-seed.iso,device=cdrom --import --graphics none --os-variant ubuntu24.04 --network bridge=br0

今まで作成したISOイメージ,差分ディスクを指定してVMを立ち上げる.

- ログイン

先ほどuser-dataで設定したユーザ名,パスワードを入力. - ネットワークの設定

/etc/netplan/50-cloud-init.yamlが自動生成されている.

このファイルを書き換える

network:

version: 2

ethernets:

enp1s0:

dhcp4: no

addresses:

- 192.168.11.50/24

routes:

- to: default

via: 192.168.11.1

nameservers:

addresses:

- 192.168.11.1

- 8.8.8.8

- 1.1.1.1

先ほどMini PCの設定と比べると,Bridgesの設定がない.

ipは固定化する.

- ネットワークの設定を反映する

sudo netplan apply

- cloud-initがネットワークの設定を上書きしないようにする

sudo tee /etc/cloud/cloud.cfg.d/99-disable-network-config.cfg <<EOF

network: {config: disabled}

EOF

※これを設定しないと再起動時に設定がリセットされることがある

- ホストが再起動したときに自動的に起動

virsh autostart cd-server

検証

これで設定が一通り設定が終わったので,sshなどの検証をしていく.

VMから抜けるためには以下のコマンドを実行

exit

- コマンドの検証

virsh list -all -> 起動しているVMを確認

virsh console <サーバ名> -> サーバにログイン

virsh shutdown cd-server -> サーバをシャットダウン

virsh start cd-server -> サーバを起動

virsh undefine cd-server -> サーバを削除

最後のサーバの削除以外のコマンドを実行する.

- SSHの検証

先ほど固定化したipでsshをする

ssh ユーザ名@192.168.11.50

これでサーバにログインできるか確かめたら,CI用サーバは完了.

CD用の構築は「Cloud Initに使用する設定ファイルの作成」以下をもう一度名前を変えてする.

CIの導入

ここまでで2台のVMサーバを構築しました.

このあとはCIを導入します.

使用するサービス

GitHub Actons:Github上で使用できるワークフロー(定義済みの処理と条件の組み合わせ)を自動化するサービス.

self-hosted runner:自分でサーバを用意して,ワークフローに使用できるサービス.

Github Actionsの導入

先ほど作成したCI用のサーバをGitHub Actionsに導入していきます.

こちらの資料を参考に進めていきます.

GitHub上に空のリポジトリを作成する.

private,publicどちらでもOK

CI用サーバをRunnerとして登録

先ほどのの「セルフホステッドランナーの構築」を参考にRunnerとしてCI用サーバを登録する.

これ通りに進めれば問題なくできるはず.

まとめ

今回はPCをサーバ化してGitHub ActionsのRunnerに登録するところまで進めました.

次回は実際にWebアプリケーションをCI/CDで実装したいと思います.