2021/3/13

2021/3/14 いろいろ修正

2021/10/07 第56回で実技もしました。

こんな記事を書いてたのに

気象予報士試験 専門科目を落としたから、練習問題作った っていう記事を書いてたのに、3/12の合格発表日にくるハガキを見たら、一般も専門も合格してました。

次の夏(2021/8)と次の冬(2022/1)に実技合格できるようにがんばります。

気象予報士試験の学科の出題傾向は**「過去問に出したことが無い問題をひねり出す」**です。

これは、どこの体験記や解説でも述べられているのですが、私は軽視していました。

おかげで、後述する合格基準の引き下げのおかげで合格することができました。

この記事は、学習の記録とその反省です。

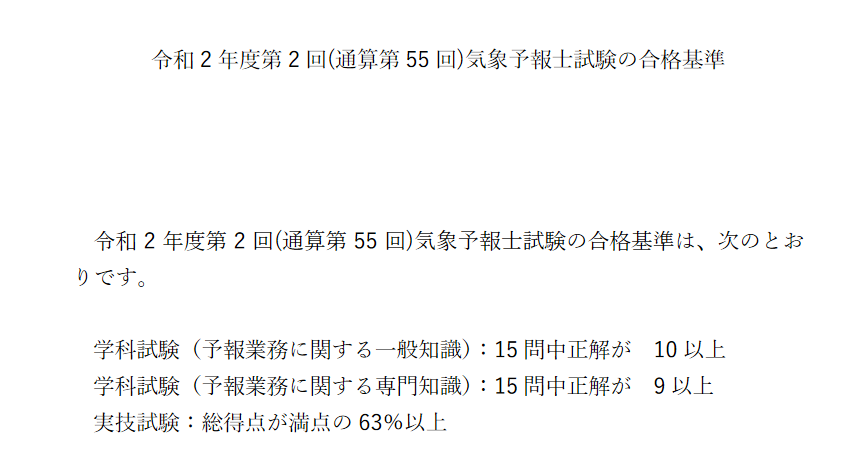

第55回の合格基準

第55回の合格基準(PDF)の一部抜粋を以下に出してます。

通常は正答数が11/15とか10/15くらいが基準なのですが、専門に関しては9/15となり、噂では過去イチに低い基準だそうです。

第55回を実際に受験した感想からしても、今回の専門科目の問題については、過去問では見たことがなく、重箱の隅をつつくような問題が多く出ていたと思います。

特に、アンサンブル予報の予想手法については、気象庁の専門家向けの資料の1文にしか書かれていないような内容から、問題が出題出されてました。

気象予報士試験は、正誤の2択問題なのですが、1問につき小問が3~5個あり、その正誤の組み合わせを5択から選ぶとなっています。

つまり、個別の問題で8割正解できても、その問に対して全問正解しなければなりません。運要素高めです。

一応、試験テクニック的に消去法から正当を選ぶことができますが、55回では、上記の難問に正当しないと答えを絞ることができないような問題構成となっていました。

合格したので、あと一年は勉強しなくていいと思ったら超気楽です。

受験動機

元の会社の同僚の元航空自衛隊員が気象予報士を持っていた。

大学の同級生の女性が、エネルギー管理士と気象予報士と大気一種を取ってテレビ局でお天気おねーさんをやってるのを知った。(学生時代から美人だった)

筆者は、エネルギー管理士は持ってるけど、なんか負けてる気がしてきた。

仕事がCFDなので、気象予報士と親和性が良さそうだった。

理系最難関の一つだから。

本屋で手にとった過去問の一般の1問目をゴーストの囁きで正解できたから、いけるんじゃね?と思った。

がっつりと勉強できるくらい仕事が暇で時間に余裕があった。

明日の天気には興味はない。

よく、「気象予報士の勉強をしている」というと、「明日の天気教えて」って来るんですが、筆者が出した結論は、「明日の天気はわからん」「気象庁の予報に勝てる予報は個人では無理」であることをよく理解しました。

筆者について

学歴

高専 機械

大学 工学系

大学院 工業系

取るべき学位はなくなった系おっさん

職歴

プラントみたいなものを造ってる会社の現業

大手っぽい会社の下請けのCFD屋さん

受験時に取得済関連資格

- エネルギー管理士(熱分野)

- 熱力 流力 伝熱 蒸気

- 基本情報技術者

- IT的さむしんぐ

- G検定

- AI的な知識の基本→ガイダンスの理解に役立つ

- 計算力学技術者2級(熱流体)

- CFDの知識。ナビエ・ストークス方程式をなんとなく理解してる

- QC検定2級

- 信頼度とかの確率的な話

まとめると、私は、

理系でいろいろヲタクのあらふぉー

文系の方からすると、圧倒的に有利な立場から始めてます。

勉強時間

2020/10/20近辺にあった応用情報(落ちた)の次の日から、2021/1/30らへんの試験日までの約100日間で、ほぼ毎日約3時間

合計約300時間

家では勉強できない体質となったので、ネットカフェを利用。3ヶ月で6万円払ってた。

勉強方法

ひたすら過去問

いきなり過去問。教科書は単語辞書として使う。

学習初期には、1問理解するのに3時間かかったりする。ここで教科書全部読もうと逃げると負け。

第54回から40回までを3回繰り返す。

専門科目の出題範囲が広くて、34回までの過去問を初見問題として、実力試しに使う。

正誤の結果の記録をつけて、ヤバそうな問題については再確認する。

記録をみると正月休みはほぼネカフェにいたっぽい

気象庁のHPを見まくる。

仕事中はずっと見てた

気象庁のページを見まくる。

天気図を見る。衛星画像を見る。

防災情報、知識・解説、各種データ資料、の解説を丸暗記する。

数値予報とかアンサンブル予報とかのPDF資料を読みまくる。

一般気象学(バイブル)の色塗り

一般気象学(バイブル)で出題された内容をマークして、マークされていない内容を確認する。

使用教材(役に立たなかったもの)

U-CANの気象予報士 これだけ! 一問一答&要点まとめ

Amazon

約2000円

仕事中に勉強したかったので、スマホアプリを購入

ほとんどは過去問のコピペ。稀に見たこと無い問題があった(気がする)

稀に答えとか解説が怪しい部分がある。

赤シート機能は 全く役に立たない ので使いませんでした。

学習初期でスマホ・タブレットだけで勉強したい環境(電車の中とか仕事中)でない限りはいらないと思います。

これだけで合格できるのはマジ天才だけ。

気象予報士かんたん合格テキスト 〈学科専門知識編〉

専門知識用に購入するも、専門の内容のほとんどは、気象庁のHPで最新情報を確認する必要があり、買ったもののほとんど使いませんでした。結局は、検索して出てきたほうがわかりやすい。

第55回の出題でも、台風の5日予報の内容は、本書では「予報円の中心位置のみ」と書かれていますがが、時代は変わって他の予報期間と同様の内容が予報されています。

練習問題も、過去問のコピペしかなかったと記憶しています。

唯一役に立った(かもしれない)のは、「ここはまだ出題されてないけど、将来出題されるから、ここは暗記して」って感じのコメントがついてる部分です。

天気予報技術研究会の過去問

54,53,52,51回まで買いましたが、学科の勉強においては不要です。

むしろ、何も書いてない が書かれているだけでした。解説も超雑です。

ぐぐって野良解説を見たほうがわかりやすいと思いました。

唯一、補遺だけはいいことが書かれているので、受験前に最新版だけ買えばいいと思います。

使用教材(必須編)

一般気象学

一般のバ イ ブ ル

一般の試験問題の99.9%は、本書から出題されています。

本書を隅から隅まで読む必要があります。

序論的な部分の、金星の大気の気圧の話も、古い過去問には出題されてました。

勉強方法にも書きましたが、過去に出題されてない部分を抽出する必要もあります。

私は、数式耐性もあるし、熱力流力伝熱蒸気、といった基礎知識があるので、書いてある内容を理解するのにあまり苦労はしませんでした。

めざてん。

神

メンバー登録(無料)すると、古い過去問も手に入れることができ、詳しい解説もついています。

過去問解説のページをPDF化して勉強してました。

語呂合わせにもお世話になりました。

地衡風と温度風については、他の方の解説ページと組み合わせて、やっと理解できました。

気象庁HP 知識・解説

例えば降水ナウキャストのページでハイライトした部分のLFMとMSMの組み合わせが第55回の問題として出題されました。

(私は間違えましたけどね!)

台風のナンバリングという謎知識も第55回に出題され、気象庁HP 台風に掲載されています。

米軍が軍事費で運用している(と思う) JTWC(Joint typhoon warning center)は熱帯低気圧からナンバリングしてたから、おそらく再び台風になっても同じ番号が適用されるだろーと選んだら合ってました。

気象庁HP PDF系

気象観測の手引き

専門1問目のバイブルです。

気象庁ガイドブック2020

暗記すべき内容が、きれいにまとまっています。

専門知識は、気象庁のHPから、ほとんど出題されます。(PDF系含む)

これらの資料を用いて、過去問に出題されてない系の問題を作成して、気象予報士試験 専門科目を落としたから、練習問題作ったというページを作成しました。

気象庁HP 予報用語

予報用語

例えば、「台風の接近」の定義は? 「台風の上陸」の定義は?

という、気象庁の中の人が決めたルールが書かれており、この内容から出題されます。

プリンター

教材じゃないけど。

過去問を印刷したり、気象庁の技術資料PDFを読んでマーキングしたり、高層天気図に落書きすることが多くなるので、プリンターは買ってよかったなと思う。

Jetstream系ボールペン

鉛筆なんて使ってられない。

学科学習における反省点

出題傾向分析が甘かった

気象予報士試験の出題傾向は、**「過去に出題されない内容をひねり出してくる」**です。一般では、一般気象学で過去問では使われていない記述から、専門では気象庁HPのPDF系から、ひねり出されています。

私は過去問原理主義者だったのですが、気象予報士の新規問題に対しては、過去問の習熟は当然のこととして、もっと広く出題内容の予想をして対策した方がよかったなぁと思います。

噂では、Team Sabotenの専門の模試は、ドSに作られてて過去問繰り返しだけでは対応できないほど、本番っぽい(らしい)です。

売ってる側の人がyoutubeで言ってました。「本番の問題を作ってる人がは、うちの模試を見てつくってるんじゃないか?」とも言ってました。

試験までの期間が約3ヶ月しかなくて実技を全く勉強(訓練)しなかった

3ヶ月間なので過去問をとりあえず極めるだけで終わってしまった感があり、本番で合格できたのは、合格基準が下がったから、だと思います。

また、実技は過去問1回分だけ、やりました。一般知識も専門知識を実技をやるための基礎知識なので、もうすこし実技をからめた方がよかったかなぁと思います。

衛星画像と前線を抜いた天気図から、前線を予想する問題を1600題作った。

つくっただけ。

需要ある?

上段 赤外画像と前線を消した天気図

下段 前線込で合体させたやつ。

お金かかりすぎ

試験代 1万円

試験前日のホテル代5000円

ネットカフェ代 6万円

書籍代 2万くらい

めざてんにお布施 ◯千円