はじめに

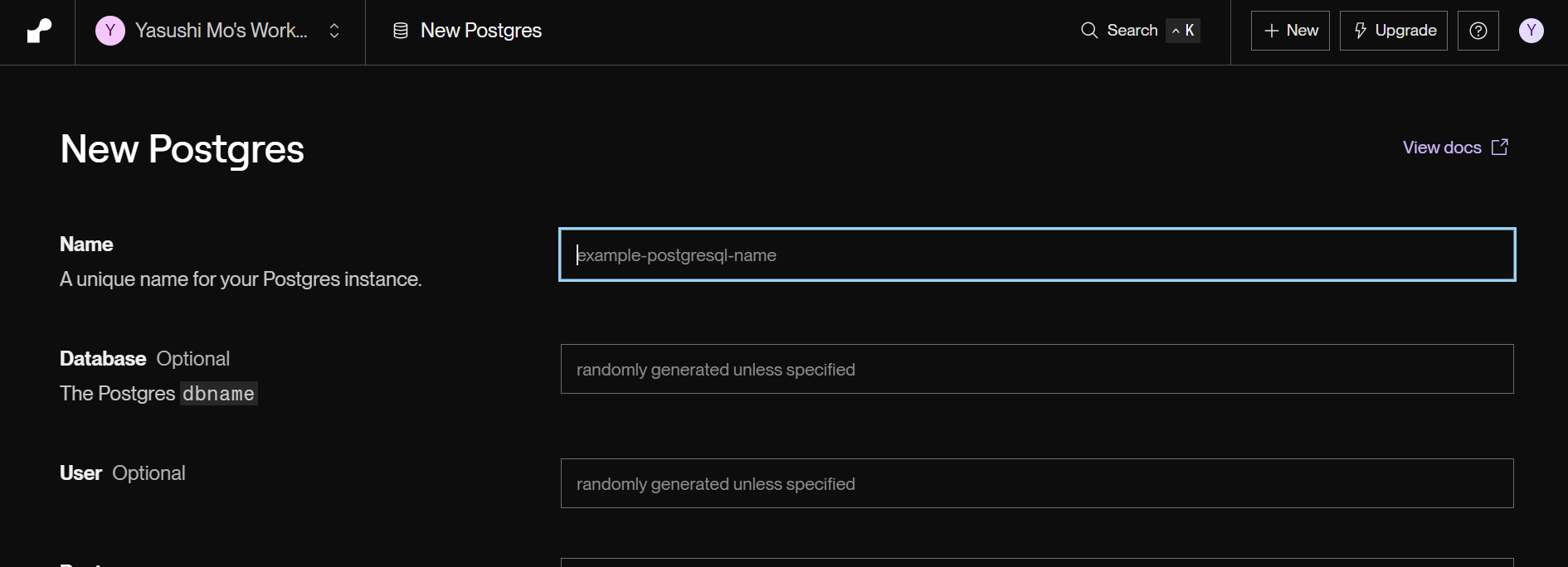

Renderでアプリケーションをデプロイする際、Name(必須)と Database(任意)という項目を設定する必要があります。

この記事では、それぞれの役割と違いを解説します。

Renderとは

Renderは、Web アプリケーションやデータベースを簡単にデプロイできるクラウドプラットフォームです。

主な特徴:

- GitHubリポジトリと連携し、自動デプロイが可能

- 無料プランから利用可能

- PostgreSQL、Redisなどのデータベースを簡単にプロビジョニング

-

render.yamlでInfrastructure as Codeを実現

Name とは

Name は、Render のダッシュボード上で表示される、サービス自体を識別するための名前です。

特徴

- 変更可能: いつでもダッシュボードから変更できる

- 表示用: 主にUI上での識別に使用される

-

URLに影響: Web Serviceの場合、デフォルトのURLは

{サービス名}.onrender.comとなる

設定例

# render.yaml

services:

- type: web

name: my-rails-app # ← これがサービス名

env: ruby

region: singapore

Database(データベース名)とは

Database は、PostgreSQL 内部で実際に使用されるデータベース名(dbname)です。

特徴

- 作成後は変更不可: データベース名を作成後に変更できない

- 接続情報に使用: PostgreSQLへの接続時に実際に使用される

- 小文字に変換される: 設定した名前が自動的に小文字に変換されることが多い

データベース接続URLの構造

postgresql://USER:PASSWORD@HOST:PORT/DATABASE

↑

ここがdatabaseName

実際の例:

postgresql://myapp_user:password@dpg-xxx.oregon-postgres.render.com:5432/myapp_production

設定例

# render.yaml

databases:

- name: my-rails-app-db # ← Renderダッシュボード上の識別名(サービス名)

databaseName: myapp_production # ← PostgreSQL内部で使用される実際のDB名

user: myapp_user

region: singapore

まとめ

- Name:

- Render システム内で、そのデータベースインスタンス全体を識別するためのユニークな名前

- 接続先として指定するアドレスの一部になる

- Database:

- データベースインスタンス内に実際に作成されるデータ格納領域の具体的な名前

- アプリケーションがデータを入れる場所として指定