前にビックデータについてのセミナーに行ったときに次元の呪いという言葉を聞いたので調べることに。

要約するとデータの次元数が増えることで、データの距離が離れる現象。

1次元のデータは平均値に最もデータが集中するのに、複数次元になると平均値にはデータがなくなってしまうんです。

機械学習をやっていくと突き当ったりするらしい。

カーネル法はこれを利用することで、分類の難しいデータ間のマージンを作り出しているとか・・・

とりあえず次元の呪いをRで確認する。

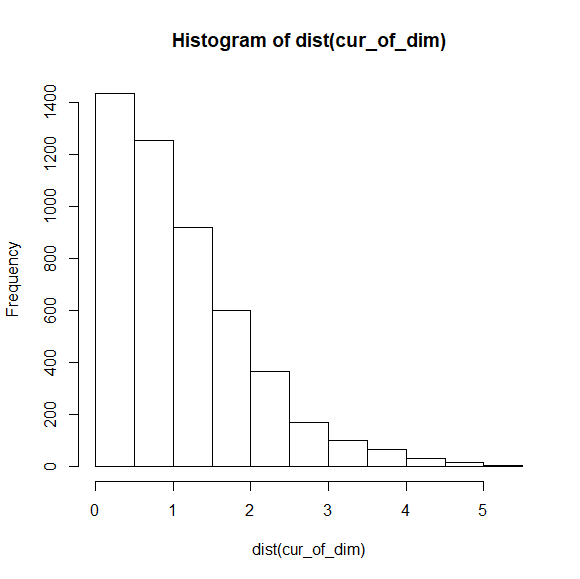

まず1次元でプロット

cur_of_dim <-data.frame(matrix(rnorm(1000,0,1),nrow=100,ncol=1))

mean(dist(cur_of_dim))

[1] 1.110581

hist(dist(cur_of_dim))

とりあえず一次元のデータを発生させた。

平均0, 標準偏差1のデータの平均からの距離をヒストグラムにした。

平均からの距離の平均は1.11だった。

距離は絶対値的なものなので、正規分布を半分に折りたたんだような図になった。

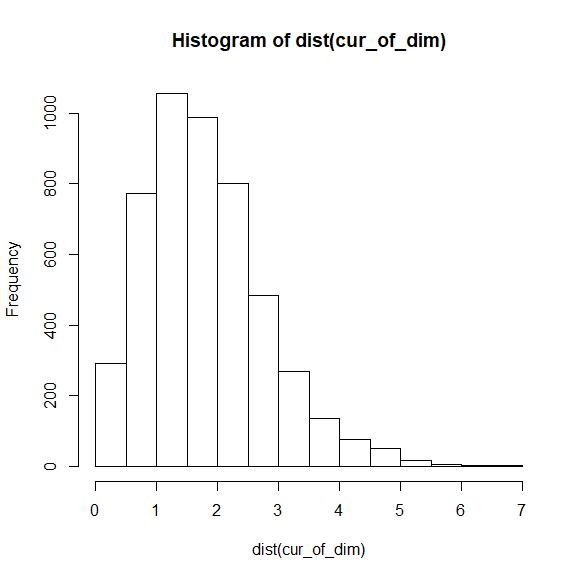

2次元にしてみる。

cur_of_dim <-data.frame(matrix(rnorm(1000,0,1),nrow=100,ncol=2))

mean(dist(cur_of_dim))

[1] 1.801263

hist(dist(cur_of_dim))

2次元にしただけでも平均の0の数が減っていた。

なんで同じ平均のデータが減るんでしょう?

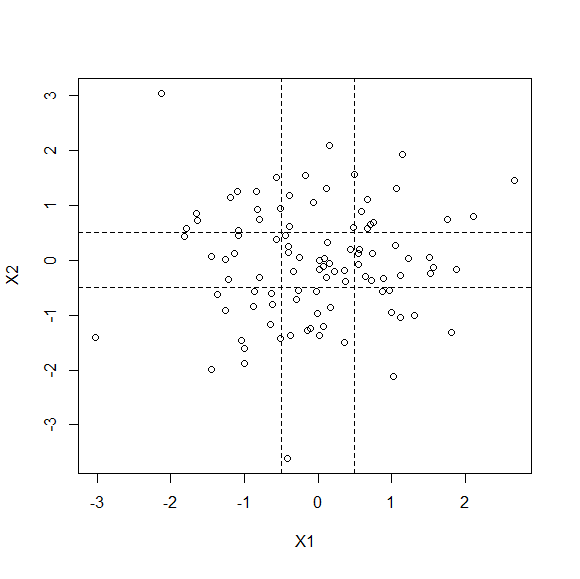

2次元をプロットしてみます。

平均に近い部分として、0±0.5ほどを点線にしてみます。

ついでにこの点線の中に何個のデータがあるのか確認してみます。

plot(cur_of_dim)

abline(h=c(0.5,-0.5),lty=2)

abline(v=c(0.5,-0.5),lty=2)

kakunin <-cur_of_dim[cur_of_dim[,1] >= -0.5 & cur_of_dim[,2] >= -0.5 & 0.5 > cur_of_dim[,1] & 0.5 > cur_of_dim[,2],]

nrow(kakunin)

[1] 16

100個のデータ中で0の周辺にあるデータは16個と少なくなっていました。

(ちなみに一次元では38個ありました。)

これを繰り返していくから平均にぴったり乗るデータは少なくなるんですね。

このまま次元を増やしていきます。

# 5次元

cur_of_dim <-data.frame(matrix(rnorm(1000,0,1),nrow=100,ncol=5))

mean(dist(cur_of_dim))

[1] 2.92333

# 10次元

cur_of_dim <-data.frame(matrix(rnorm(1000,0,1),nrow=100,ncol=10))

mean(dist(cur_of_dim))

[1] 4.394134

# 50次元

cur_of_dim <-data.frame(matrix(rnorm(1000,0,1),nrow=100,ncol=50))

mean(dist(cur_of_dim))

[1] 10.15969

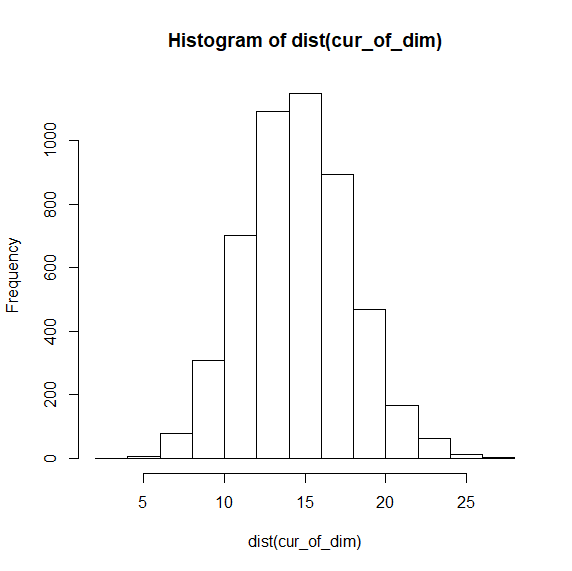

# 100次元

cur_of_dim <-data.frame(matrix(rnorm(1000,0,1),nrow=100,ncol=100))

mean(dist(cur_of_dim))

[1] 14.55681

どんどん離れていくのが確認できました。

hist(dist(cur_of_dim))

ヒストグラム見てみるとほとんど平均の0にありませんでした。

これが次元の呪いなのでしょう。

正規分布でやりましたが、分布が変われば結果も変わりそう。

それはまた今度に。

普通の人でいいから恋人が欲しいという人がいますが、

平均的を求めるのは逆に難しそうです。

きっと普通の恋人ができないのは次元の呪いのせいなんです!

それは話が違う?

以上です

(一次元でもピッタリ平均値なんて存在せんやろ!って言われたことがありましたが、それはイプシロン-デルタ論法の話だったようなので、もしそちらを探している人がいたらそれとは別の話です。)