はじめに

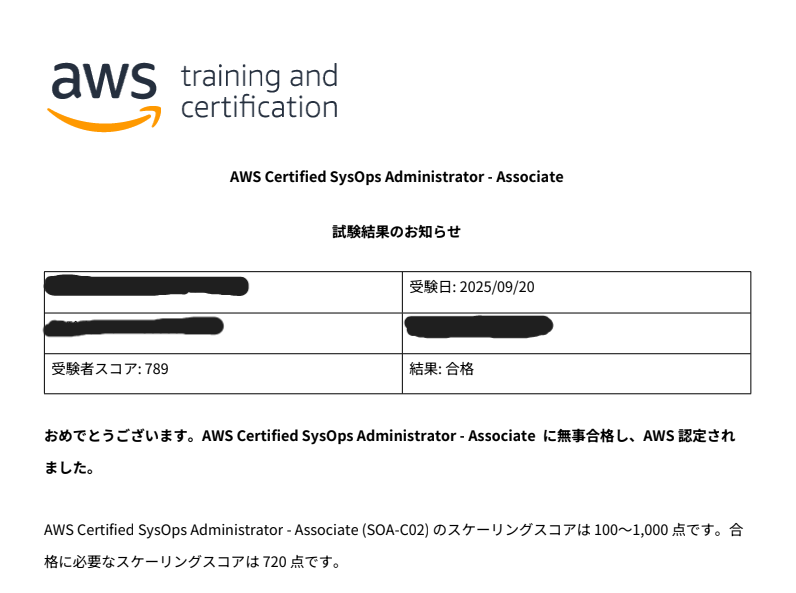

先日、AWS認定 SysOpsアドミニストレーター – アソシエイト (SOA-C02) に合格しました。

当初は2週間での合格を目指して学習計画を立てましたが、計画の甘さにより途中で破綻し、最終的に試験日を5日延期しての合格となりました。そしてスコアも割とギリギリです。

この記事では今回の反省をベースに、短期間で資格試験に合格するには何を意識すべきなのかについて考えたことを共有します。

当初の計画と理想のスケジュール

スケジュール

- 9/1頃:SOA取得を決意し、学習計画を立案

- 9/15:当初の試験予定日

- 9/20:実際に受験し、合格した日

なぜ2週間での合格を目指したか

- 10/12に応用情報技術者試験を控えており、早くSOAを終わらせてそちらに集中したかった。

- 現行のSOA-C02試験が9/29で終了してしまうため、新バージョンに切り替わる前に取得したかった。

具体的な学習計画(理想)

- 1週目

- 9/1~2:SOA特有の知識をインプット

- 9/3:Udemy模試①を解き、間違えた問題のスクリーンショットを撮る

- 9/4〜7 (帰省中):スマートフォンで模試①の復習

- 2週目

- 9/8~12:Udemy模試②③に挑戦し、徹底的に復習

- 9/13~14:私用のため勉強時間なし

- 9/15:試験本番

計画の破綻、そして試験日の延期へ

計画を立てて学習を開始したものの、2週目に入る9月11日頃、「このままでは絶対に落ちる」 と確信しました。

そこからでも死に物狂いで頑張れば逆転できたかもしれませんが、そこまでモチベーションを上げることすらできそうになかったため、試験日を9月20日に延期することにしました。

なぜ短期合格計画は失敗したのか?

2週間での合格は不可能なのか?

→ 不可能ではないはずです。実際、CloudLicenseの合格記には1週間で合格したという報告も複数掲載されています。

では、なぜ私にはできなかったのか?

振り返ると、敗因は以下の3つの要素が欠如していたことだと言えます。

- 試験範囲の全貌把握

- 計画的な学習の実行

- モチベーションの維持

要因1:試験範囲の全貌を把握していなかった

以前、SAAを取得した際に「生成AIをフル活用してうまくいった」という成功体験がありました。今回も同じ方法でいけるだろうと安易に考えていたのが、最初のつまずきでした。

SOAはSAAと比べて日本語の対策情報が少なく、生成AIが提示する情報の信頼性も万全ではありません。SAAの時は教材代わりになった生成AIも、SOAでは「まんべんなくカバーして」と指示しても、ごく一部の頻出サービスに関する情報を繰り返すばかりで、知識を体系的にカバーすることはできませんでした。

CloudFormation、CloudWatch、Systems Manager、AutoScalingなどの頻出ポイントをそこそこ教えてはくれます。

「本当にこれだけで合格できるのか?」と疑念を抱きながらも、公式の試験概要などをしっかり読み込むことを怠ったまま、時間だけが過ぎていきました。

このままでは埒が明かないと、試験6日前にようやく参考書を購入。この本を一周し、章末問題を解いたことで、バラバラだった知識が繋がり、ようやく試験範囲の全体像を掴むことができました。

要因2:計画的な学習を実行できなかった

次に、学習計画そのものの甘さです。特にUdemy模試の難易度を見誤っていました。

計画では、2週目に模試②③を解いて知識を完璧にする予定でした。しかし、実際に1週目で解いた模試の正答率は45%ほど。復習だけで丸一日以上潰れてしまいます。

さらに、要因1で述べた通り、試験範囲を把握していなかったため、「どの問題が重要で、どの問題が発展的なのか」という優先順位付けができません。結果として、モチベーションが湧かず、適当に見直し → 次の模試でも全く点数が上がらない、という最悪の悪循環に陥ってしまったのです。

要因3:モチベーションを維持できなかった

上記の理由により学習の進捗が感じられず、2週目にはすっかりモチベーションが低下し、「最後の追い込み」モードに入ることができませんでした。

これは言い訳になりますが、1週目の週末は帰省、2週目の週末はライブ出演とプライベートの予定が立て込んでおり、学習モードに脳を切り替えるのが難しかったという側面もあります。

この失敗から学んだ、短期合格のための最適プロセス

今回の反省点を踏まえ、もしもう一度同じ状況でSOA合格を目指すなら、以下のような学習プロセスを取ると思います。(SAA取得済みが前提です)

最初に断片的な知識でいきなり問題に挑む、というアプローチ自体は間違っていないと思います。問題を解かずに体系的な知識をインプットするのは、かえって効率が悪いからです。

その上で、理想的な学習フローは以下の通りです。

-

【Step1】まず参考書を買う

- 生成AIやネットの断片的な情報に頼らず、信頼できる一冊を学習の軸に据える。

-

【Step2】インプットとアウトプットを繰り返す

- 各章の解説を軽く読み、すぐに章末問題を解く。このサイクルで知識を定着させる。

-

【Step3】全体像を掴んだら模擬試験に挑戦

- 参考書を一周し、試験範囲の地図が頭に入った状態で、Udemyなどの模擬試験を解く。

-

【Step4】弱点を参考書で潰す

- 模擬試験で間違えた問題や、理解が曖昧な部分を参考書の該当箇所で復習し、知識の穴を埋めていく。

※先に問題の傾向を掴みたい方は、学習開始直後に一度模擬試験を解いてみるのも良いと思います。

当たり前のことを当たり前にやる大切さ

ここまで読んで、「当たり前のことしか書いてないやんけ!」と思われた方も多いかと思います。仰る通りで、当たり前のことを当たり前に、着実にこなすのが結局は一番の近道だということを再確認しました。

「参考書なしでWeb問題集だけ解けば合格できる」と言われがちなAWS資格ですが、なんだかんだで「試験範囲の地図」として信頼できる参考書を一冊持っておくのは悪くないと思います。

おわりに

私の体験談は、計画通りに進まなかった失敗例です。しかし、計画がうまくいかなくても、その原因を冷静に分析し、やり方を修正すれば必ずゴールにはたどり着けます。

これからSOAや他の資格試験に挑戦される方の、少しでも参考になれば幸いです。

Appendix

使用教材

-

Udemy模試

- 会社でUdemyが見放題なので使用しています。そういった事情がなければCloudLicenseに課金するのもアリだと思います。

-

徹底攻略の本

- 少し高価ですが、評価が高いようだったので選びました(社内の書籍購入支援制度を利用しているため、価格はあまり気にしませんでした)。

- 見やすくまとまっており、章末問題の分量や難易度も適当だと思われます。私は今回は解きませんでしたが、巻末に模擬試験が一回分付属しています。

SOA-C03(CloudOps Administrator - Associate)について

9/30から受験可能です。公式の情報はこちら。

コンテナ技術についての知識が追加され、マルチアカウント・マルチリージョンなどの現代的なアーキテクチャやIaCの分野がより重視されるようになるとのことです。

実際どのように変化するのか、気になりますね。