概要

応用情報技術者試験の簿記関連の対策のため、簿記の歴史や基本的なしくみ、決算書の種類や提出の流れまでをざっくりとまとめました。

目次

簿記の歴史

古代〜中世:記録の始まり

古代メソポタミアやエジプトでは、粘土板やパピルスに物品の出入りを記録していました。これは「単式簿記」に近く、収入や支出を一方向で記録する方法でした。

14世紀〜15世紀:複式簿記の誕生(イタリア)

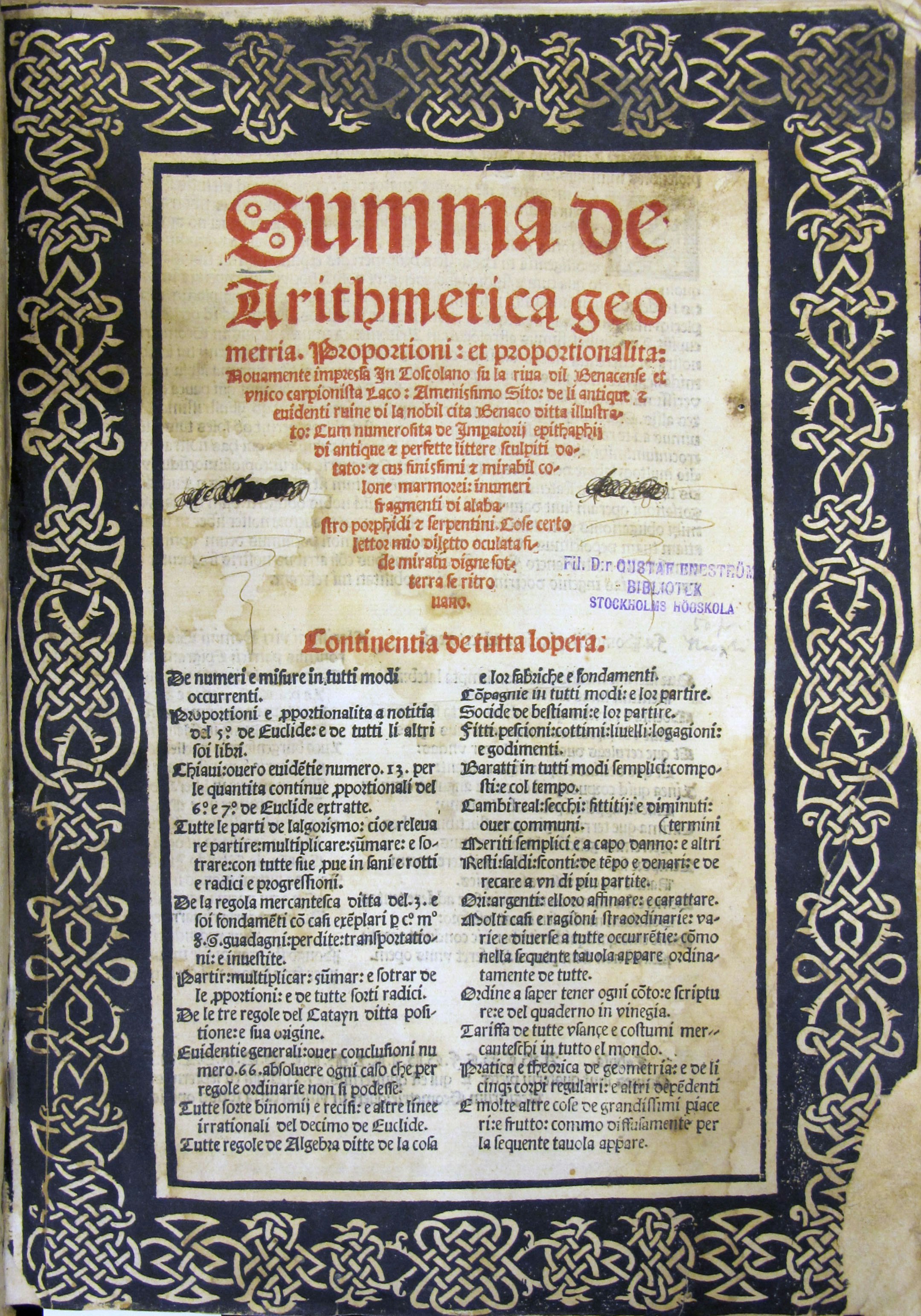

商業が発展したイタリアの都市(ヴェネツィア、ジェノヴァなど)では、複式簿記(ダブルエントリー)が誕生しました。1494年には会計学の父と言われるイタリアの数学者ルカ・パチョーリが著書『スムマ』にて複式簿記の仕組みを体系化しました。ここで、借方(debit)と貸方(credit)の概念が登場しました。

Stockholms Universitetsbibliotek from Stockholm, Sweden - Titelbladet till "Summa de arithmetica ...", CC 表示 2.0, リンクによる

17世紀〜19世紀:ヨーロッパで普及

イギリス、オランダ、フランスなどで商業簿記が発展し、銀行業や貿易業を中心に複式簿記が標準化されていきました。

明治時代:日本への導入

日本では明治時代に福沢諭吉らが西洋の簿記を紹介しました。オランダ語や英語の簿記書が翻訳され、「借方」「貸方」などの用語が定着しました。商業教育の中で簿記が広まり、企業経営に不可欠な技術として根付いていきました。

単式簿記と複式簿記の違い

単式簿記は、収入・支出などを一方向で記録し、複式簿記は「借方」と「貸方」の両面から記録する違いがあります。特に単式簿記では以下のような課題があり、企業会計には不向きでした。

単式簿記の課題点

資産・負債の管理が困難

単式簿記は収入や支出だけを記録するため、現金以外の資産(売掛金、在庫など)や負債(借入金など)の動きが見えません。

不正やミスの発見が難しい

取引の裏付けが一方向しかないため、記録ミスや不正があっても気づきにくいです。

現在企業で一般的に使用されているのは複式簿記です。そもそも、貸借対照表や損益計算書など、企業の経営状況を示す書類を作るには複式簿記が必要になってきます。

また、家計簿は収入と支出を一方向で記録するのが一般的なので、単式簿記に分類されます。例えば「食費 5,000円」と書くだけで、現金残高や資産・負債の変動を体系的には記録しないです。

用語

簿記に登場する基本的な用語をまとめました。

借方

会社にとって「資産の増加」や「費用の発生」を記録する側。

例:現金が増えた、商品を買った、給料を払った

語源イメージ:受け取ったもの

貸方

会社にとって「資産の減少」や「負債・資本・収益の増加」を記録する側。

例:現金を払った、売上があった、借入金が増えた

語源イメージ:渡したもの

手形

将来の支払いを約束する証書のこと。

※「○月○日に○円を支払います」と書かれた紙

仕訳

会社の取引を「借方」「貸方」に分けて記録すること

科目

勘定科目のこと。取引を記録するための分類項目。

例)現金、売り上げ、仕入、給与手当

勘定

ある対象について金額を数えたり記録したりする行為、またはその記録そのもののこと。

この記事と重複する部分がありますが、

上記以外の詳しい単語については別の記事にもまとめています。

決算書について

決算書は通常、一年に一回作成されます。主に「貸借対照表」「損益計算書」「キャッシュフロー計算書」で構成されます。

この3つは通常は同じタイミングで作成され、通常は決算日から2か月以内の間に作成されます。

例えば、3月末決算の企業の場合、

- 3月31日:決算日

- 4月~5月:決算処理・決算書作成

- 6月末:株主総会で承認

のようになります。

これらの書類は法人税申告書に添付する決算書類として、税務署に提出が必要です。

ただし、「貸借対照表」や「損益計算書」は提出必須ですが、「キャッシュフロー計算書」は中小企業は省略可能です。

※上場企業は3つ全て必須。

貸借対照表

決算日時点の資産・負債・純資産の残高を表示。「企業が何を持ち、どれだけ借りているか」を示す。

損益計算書

一定期間(通常一年間)の収益・費用・利益を表示。「どれだけ儲かったか」を示す。

覚え方としては、貸借対照表は会社の「写真」、損益計算書は会社の「動画」のようなもの。貸借対照表は期末時点のみの状態を記していくが、損益計算書は期初から期末までの流れを示す。

キャッシュフロー計算書

一定期間の現金の増減を、営業・投資・財務活動ごとに表示。「お金の動き」を示す。

一般的な作成順序

決算書の各種類は並行しながらも作成できますが、下記の順で作成すると効率的で、会計実務でもこの流れが一般的です。

1. 損益計算書

まず、一年間の収益・費用を集計して利益を確定します。

この利益額が貸借対照表の「純資産」に反映されるため、先に損益計算書を作るのが合理的です。

2. 貸借対照表

決算日時点の資産・負債・純資産を整理します。

純資産には損益計算書で確定した当期純利益が含まれるので、損益計算書の後に作成するのが一般的です。

3. キャッシュフロー計算書

損益計算書と貸借対照表の情報を使って現金の増減を計算します。

そのため、最後に作成するのが通常です。

税務署への決算書の渡し方

国税庁のe-Tax(電子申告)のシステムを使って、法人税申告書と一緒に決算書も電子データで送信する方法が一般的です。

e-Taxを利用していない企業の場合は、紙で作成した決算書を法人税申告書に添付し、税務署に持参または郵送する形になります。

逆にe-Taxと紙提出以外の方法は認められていません(考えられないですが、例えばメール提出など)。

- e-Taxは、2004年6月から運用がスタートしました。

- 2020年から、資本金1億円超の法人は、電子申告が義務化されています。

決算書は決算日前からでも書き始められるか

決算書は「決算日時点の正確な数値」が必要なので、基本的に決算日を過ぎてからでないと書き始められません。ただし、決算日以前でも予測値や暫定のデータを使用して、参考用に暫定版としては作成できます。

企業の経理部が決算後の2か月ほどが忙しくなるのは、決算書は決算日を過ぎてからでないと確定できない項目が多いからです。加えて、法律で決算日から2か月以内に税務署へしなければいけないと決まっているので、忙しくなります。

例) 決算日が 3月31日なら、提出期限は 5月31日。

決算書のファーマットについて

決算書のフォーマットやデザインは厳密には決まっていません。ただ、書くべき項目(勘定項目)は法律や会計基準で決まっています。

損益計算書

売上高 → 売上原価 → 売上総利益 → 営業利益 → 経常利益 → 当期純利益

上記の順序は決まっているが、書き方は縛りは無し。

貸借対照表

資産・負債・純資産の区分は必須ですが、左右に分けるか上下に並べるかのレイアウトは自由。

キャッシュフロー計算書

営業・投資・財務活動の区分は必須ですが、表示形式は企業で調整可能。

以下のようなサイトから、フォーマットもダウンロードして使用することができます。

無料テンプレートは中小企業向けが多く、計算式が組み込まれているものもあります。

まとめると、項目は会計基準に沿って固定されていますが、Excelテンプレートなどを使用して自社に合わせてカスタマイズは可能です。

決算書以外に税務署へ提出する書類

決算書以外に税務署へ提出する必要がある書類について、まとめました。

勘定科目内訳書

決算書の項目についての明細が書かれた書類で、ほぼすべての法人に必須です。法人税申告書に添付する形になります。

事業概況説明書

税務署提出用で、法人税申告書とセットになっています。ほぼすべての法人に必須です。

地方税申告書

都道府県の市町村ごとに提出します。

消費税申告書

課税事業者のみ必須(免税事業者は不要)です。

法人税申告書

法人が事業活動で得た所得に対し、課される国税の申告書です。

作成順序

大まかには、決算書を最初に作成して、決算書をベースにほかの書類を記載していきます。

1. 決算書(貸借対照表・損益計算書など)

まず決算書を作成しないと、法人税や地方税の計算ができません。

損益計算書で利益を確定 → 貸借対照表で財政状態を確定させます。

2. 法人税申告書

決算書の数値を基に法人税を計算します。

別表も決算書の情報を参照。

3. 勘定科目内訳書

法人税申告書に添付するため、決算書の科目を詳細化して作成します。

4. 事業概況説明書

決算書の売上や従業員数などを記載するため、決算書完成後に作成します。

5. 消費税申告書

損益計算書の売上や仕入れ情報を使うため、決算書完成後に作成します。

6. 地方税申告書

法人税申告書と同様、決算書の利益情報を使うため最後です。

決算書が基礎データとなり、ほかの書類は決算書の情報を参照して作成していく形になります。

フォーマットについて

決算書以外は、国や自治体が定めたフォーマットに沿って記載していきます。

法人税申告書(別表含む)

国税庁が定めた様式があります(紙またはe-Taxの電子フォーマット)。

勘定科目内訳書

国税庁が定めた様式があります(紙またはe-Taxの電子フォーマット)。

事業概況説明書

国税庁が定めた様式があります。

消費税申告書

国税庁が定めた様式があります。

地方税申告書

都道府県・市町村ごとに様式があります(電子申告は「eLTAX」)。

参考サイト様

他にもベースとなる知識が得られそうな参考サイト様を記載しました。