※今回の内容はYouTube動画でもご紹介しています。

実験計画法(Design of Experiments: DOE)とは

実験計画法(Design of Experiments: DOE)とは、効率的に実験を進めるための計画を立て、得られたデータを適切に分析することを目的とした統計的手法です。実験回数を減らして、有用な情報を引き出せるため、コスト削減につながる大きなメリットがあります。

ただし、統計に不慣れな方にとっては、専門用語の難解さや手順の複雑さから、「難しそう」「どこから始めればいいのかわからない」と感じやすい分野でもあります。

そこで本記事では、初めての方でも無理なく取り組めるよう、統計ソフトJMP(ジャンプ)を使った具体的な実施例を通じて、実験計画法の大まかな流れをわかりやすくご紹介します。

さっそく始める実験計画法:コーヒースタンドの「理想の味」を求めて

【実施例】

あるコーヒースタンドのオーナーが、「理想の一杯」を目指して試行錯誤しています。学生時代に学んだ実験計画法の知識を活かし、「コーヒーの濃さ」に最適な条件を見つけ出すための検討を始めました。

今回の実験では、「挽き方」「湯の温度」「抽出時間」「豆の量」の4つの因子をさまざまに設定し、異なる条件でドリップした12杯のコーヒーを用意。それぞれの濃さ(濃度)を評価し、因子が濃度に与える影響を明らかにすることを目指しています。

最終的な目的は、コーヒーの味に深みをもたらす因子とその条件を見つけること。実験計画法を使えば、限られた試行回数で効率的にその答えにたどり着くことが可能です。

【JMPによる実験計画法の実施】

1.「ナビ付きDOE」を起動

JMPには、実験の設計からデータの分析までを1つのウィンドウ内でステップごとに進められる「ナビ付きDOE」という機能があります。各ステップをナビに従って設定できるため、実験計画法が初めての方にもわかりやすくスムーズに実施できるメリットがあります。

では、ここからJMPを使って説明します。ユーザーでない方もトライアル版があるのでインストールしてみてください。

📢【30日間無料】JMPの全機能をお試しいただけます(自動課金なし)

トライアル版をダウンロード👉

https://www.jmp.com/ja_jp/download-jmp-free-trial.html?utm_campaign=bl&utm_source=blog&utm_medium=JMPblog

では始めましょう!メニューから「実験計画(DOE)」→「ナビ付きDOE」を選択すると、「ナビ付きDOE」のウィンドウが表示されます。

2.因子と応答を設定

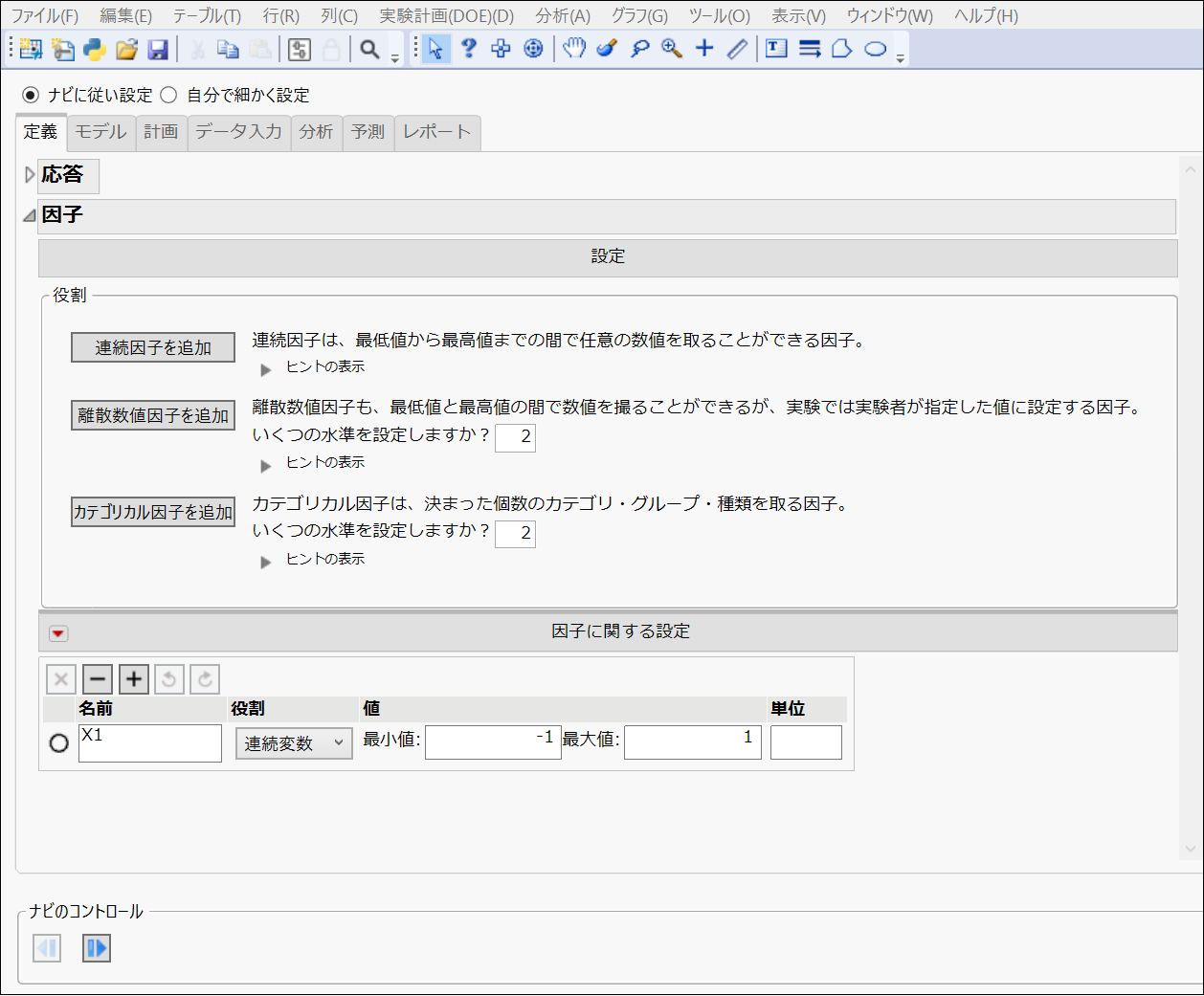

ここからナビに従って入力していきます。一番左の「定義」タブでは、実験に使用する因子と応答を追加します。

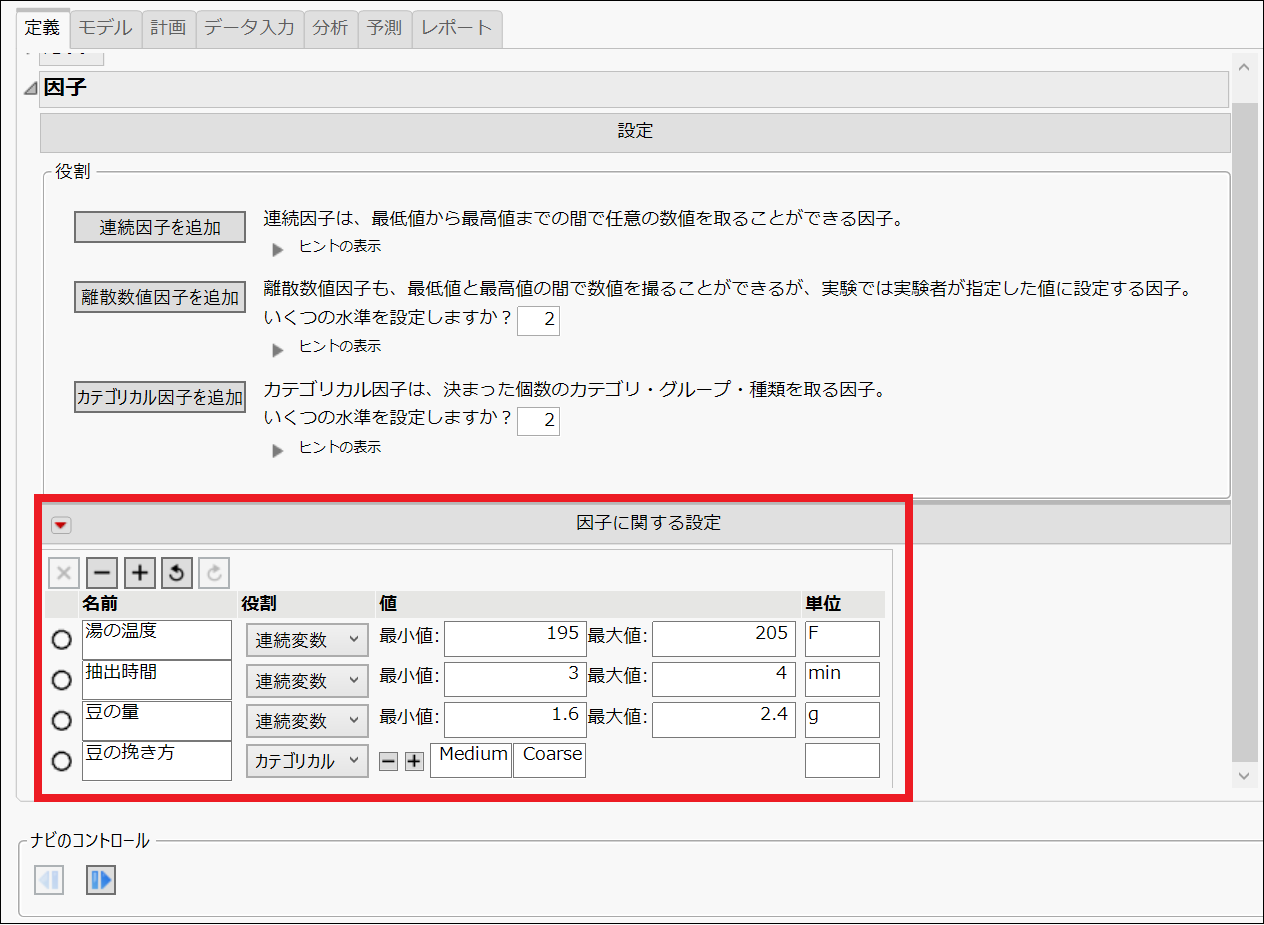

まず、因子から設定しましょう。今回は下の表をもとに、コーヒーの濃さ(濃度)に影響を与える4つの因子(「湯の温度」、「抽出時間」、「豆の量」、「豆の挽き方」)について、以下のように画面の「因子に関する設定」に入力します(注:「カテゴリカル」は名義尺度または順序尺度の変数を指します)。

| 因子 | 役割 | 設定の範囲 |

|---|---|---|

| 湯の温度 | 連続変数 | 195 – 205 (F) |

| 抽出時間 | 連続変数 | 3 – 4 (min) |

| 豆の量 | 連続変数 | 1.6 - 2.4 (g) |

| 豆の挽き方 | カテゴリカル | Medium (中)・Coarse (粗い) |

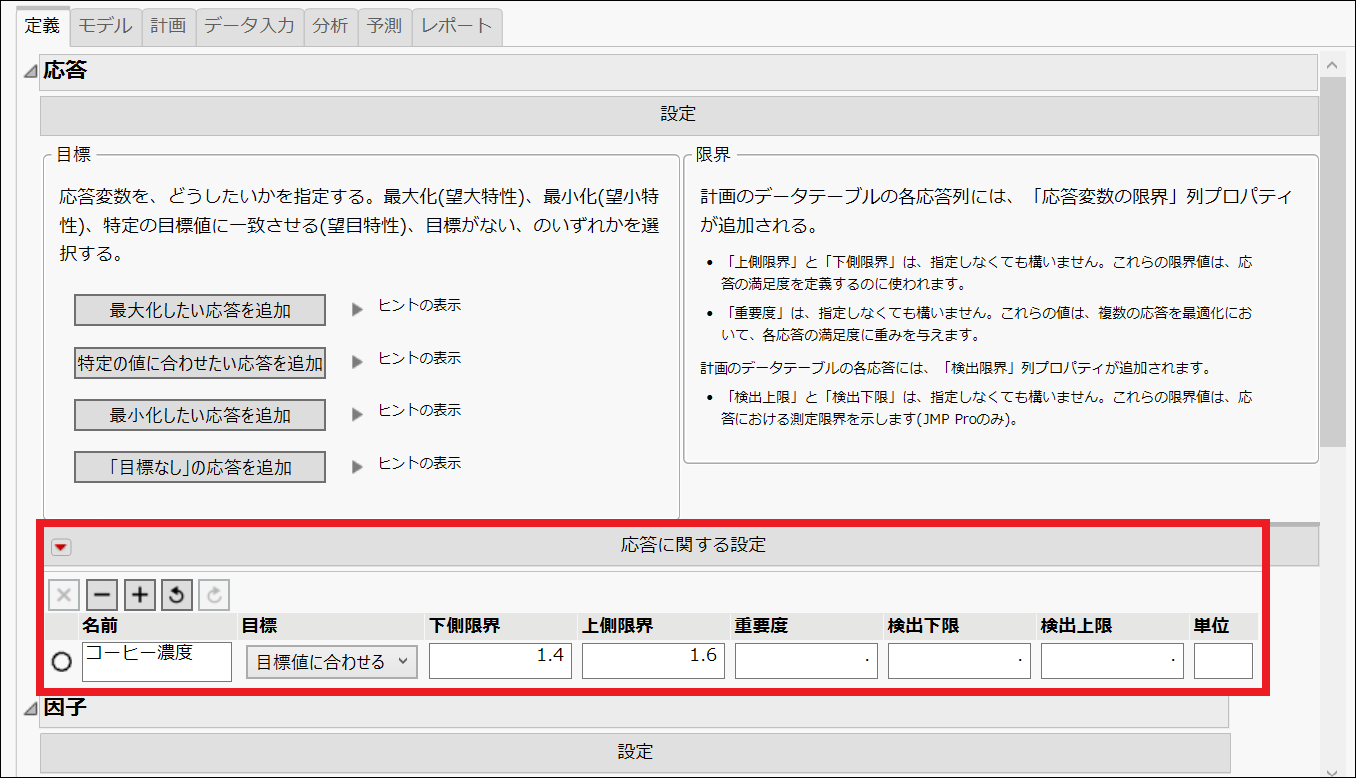

次に「応答」を設定します。今回は、「コーヒー濃度」が応答変数です。オーナーは、1.5を理想の濃度に決めていますが、1.4〜1.6の範囲であれば許容できると考えています。

「定義」タブ内の「応答」セクションを開き、「応答に関する設定」に以下の内容を入力します。

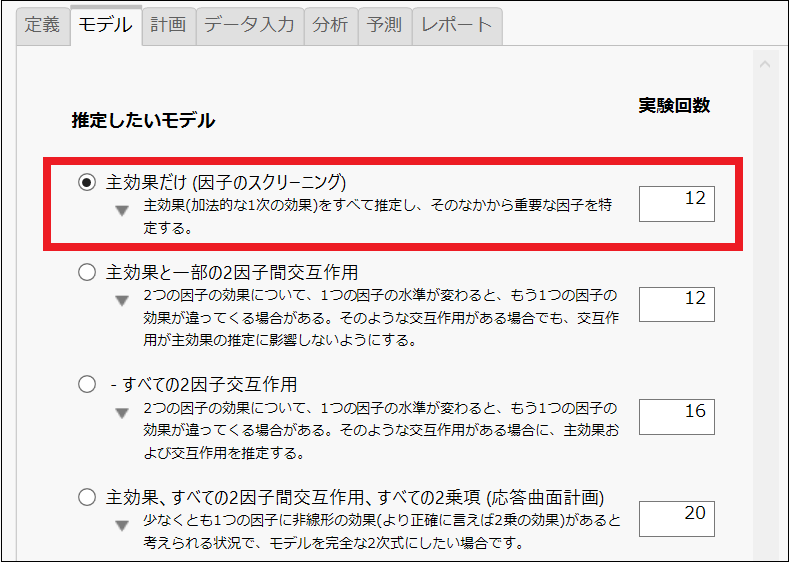

3.モデルの設定

次はモデルの選択です。ここでは4つのモデルから選べますが、今回はコーヒー濃度に対する各因子の主効果(1次の効果)の大きさを比較することが目的であるため「主効果だけ(因子のスクリーニング)」を選択し、実験回数は「12」に設定し、「計画」タブに進みます。

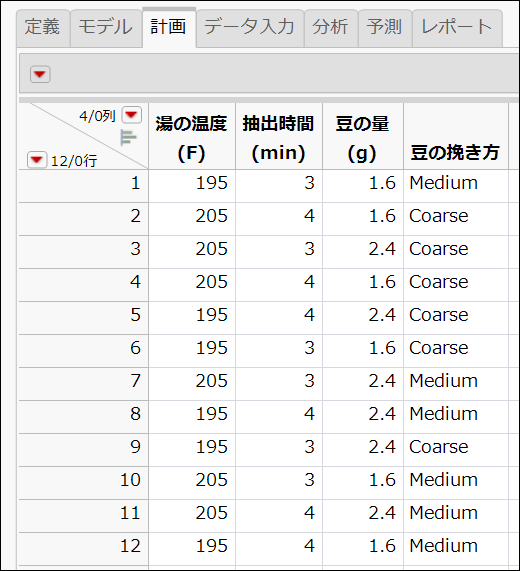

4.実験の計画と結果の入力

「計画」タブに進むと、JMPによって自動的に12回分の実験計画が生成されます。

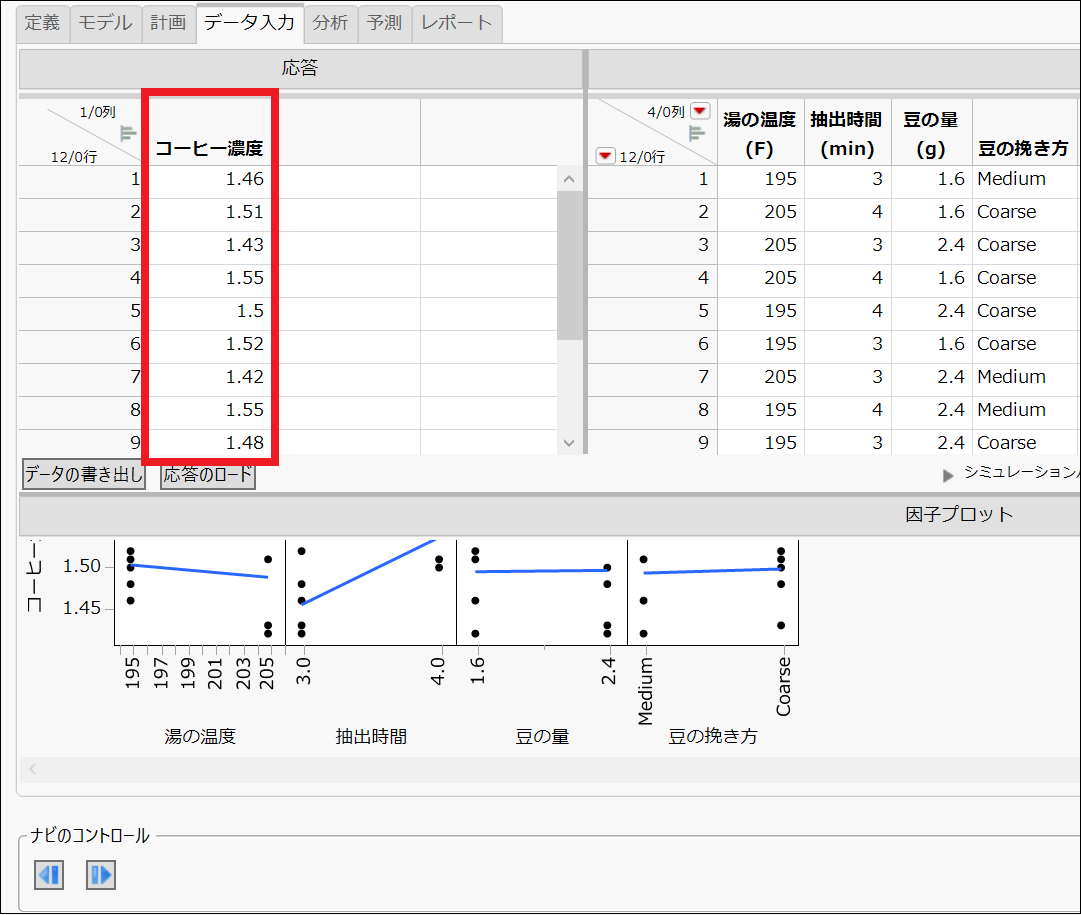

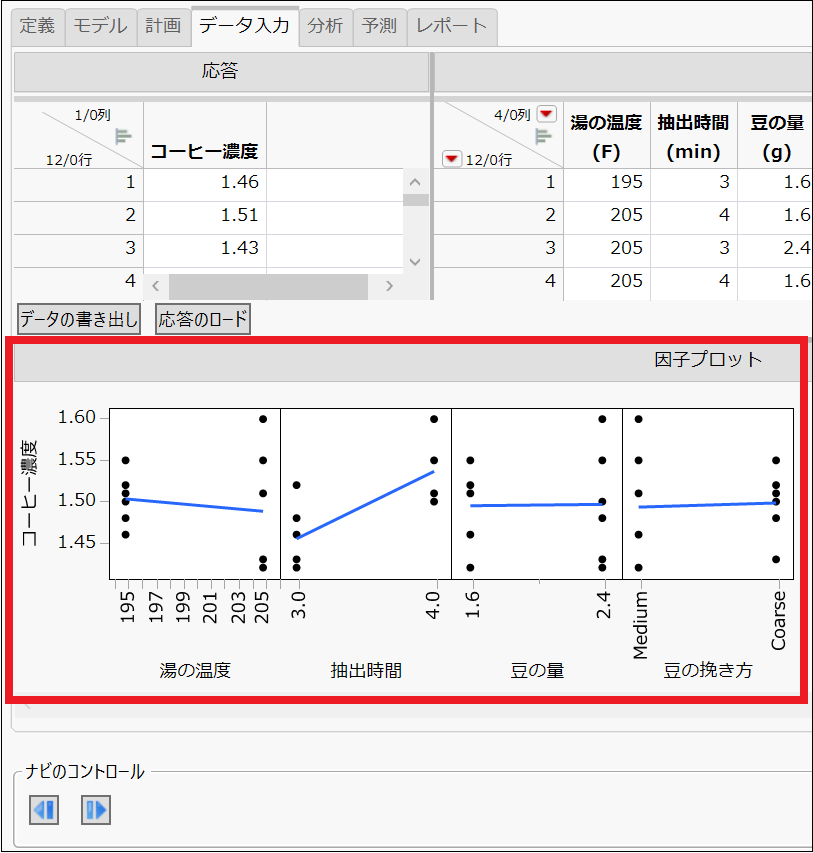

各実験をその計画に沿って実施し、得られた結果(コーヒー濃度)を「データ入力」タブで順に入力していきます。

結果の入力を終えたら、下の「因子プロット」を確認してみましょう。

ここでは、それぞれの因子のデータ点がプロットされていて、各因子水準の応答の平均値どうしを繋いだ直線が描かれています。

そして、この直線の傾きを見ることで、どの因子が応答(今回はコーヒー濃度)に大きな影響を与えているかを視覚的におおまかに把握することができます。

どうやら、「抽出時間」が「コーヒー濃度」に対して一番大きな影響を及ぼしていそうですね。

5.分析

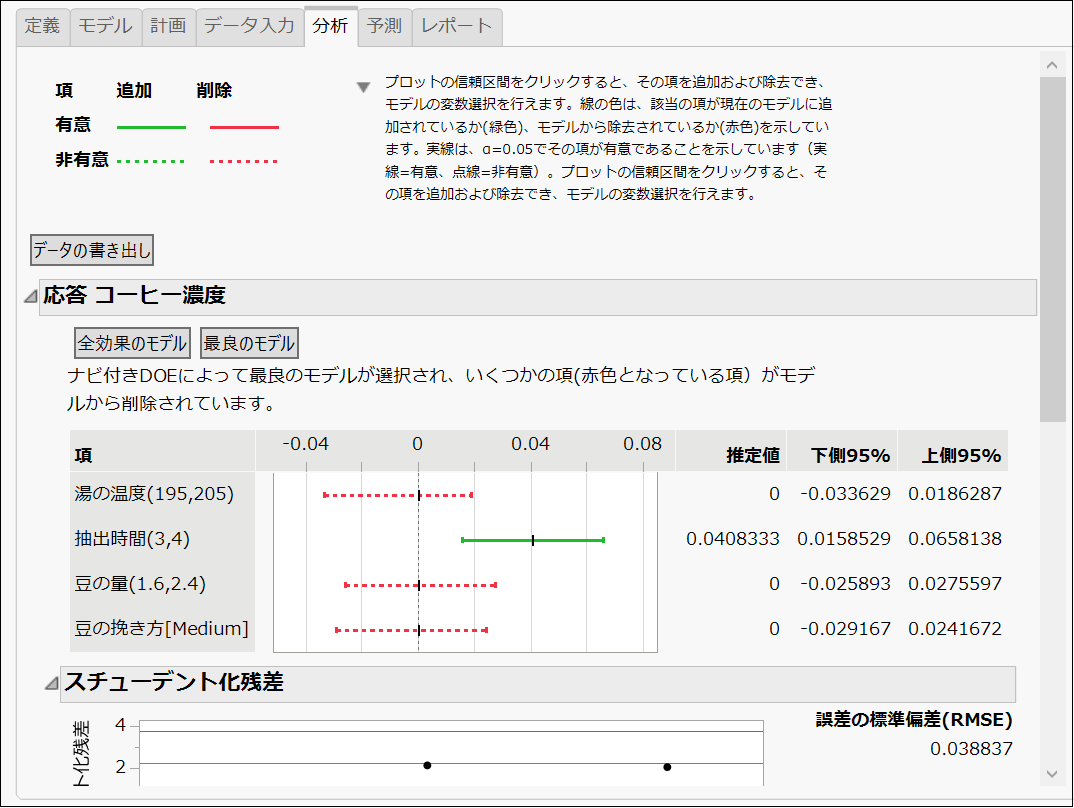

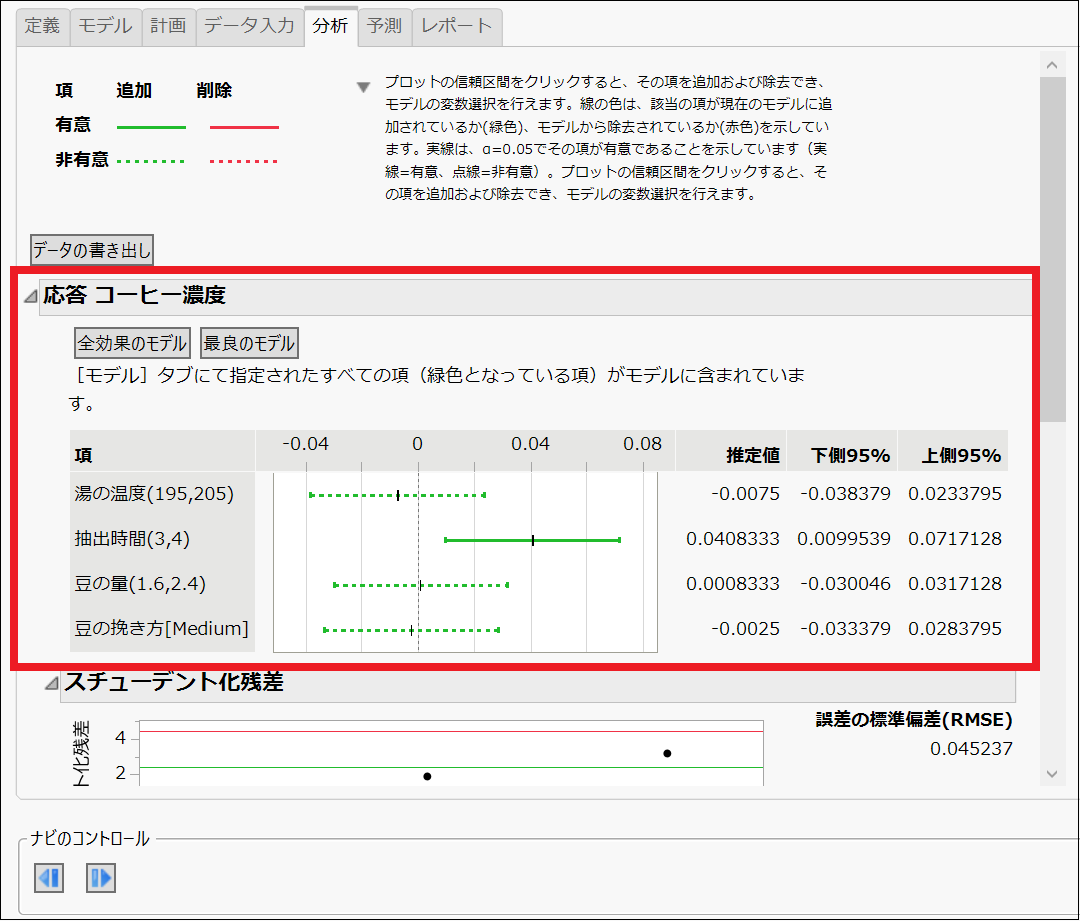

次に「分析」タブに移ります。「応答 コーヒー濃度」レポートでは、それぞれの因子の推定値や95%信頼区間が表示されています。

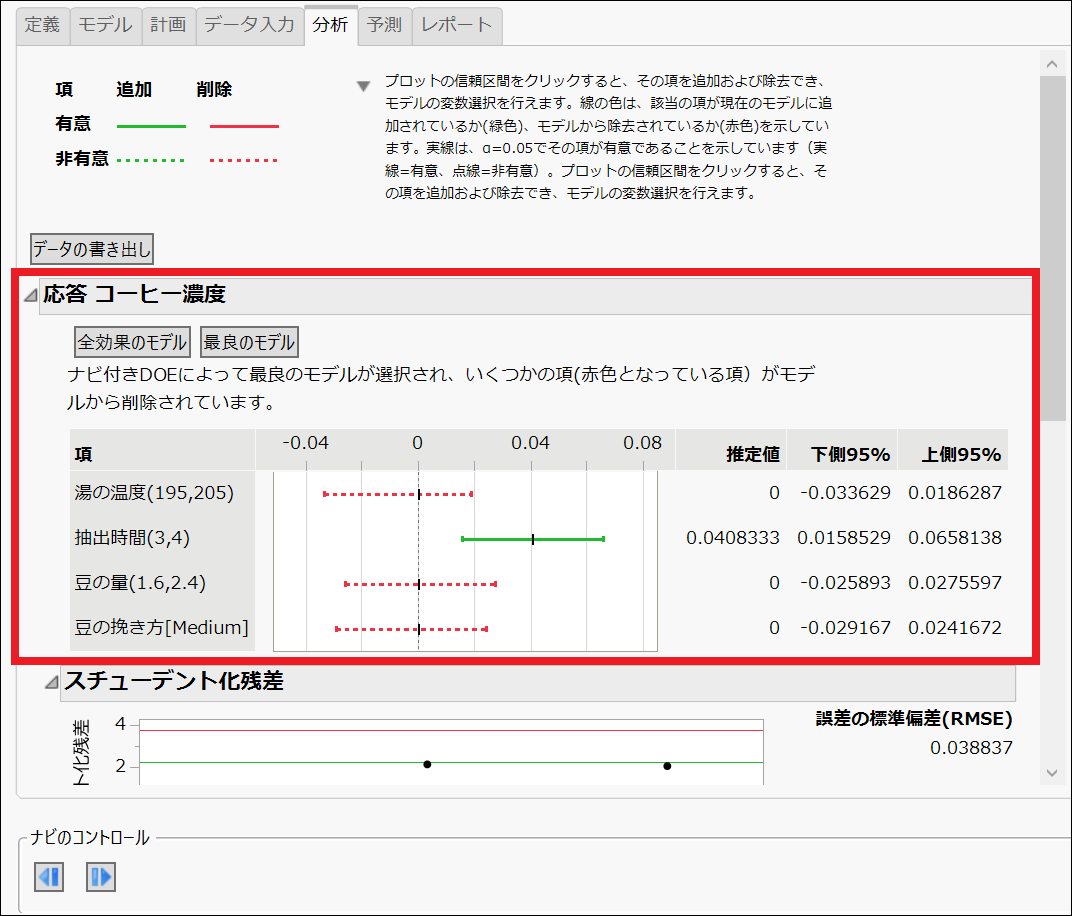

今回の分析では、コーヒーの濃度に有意に作用する因子を見つけようとしています。そこで、「最良のモデル」をクリックしてみます。

すると、「抽出時間」だけが緑色の実線で表示されました。これは、「抽出時間」が統計的に有意であり、コーヒー濃度に大きな影響を及ぼしていることを示しています。

6.予測

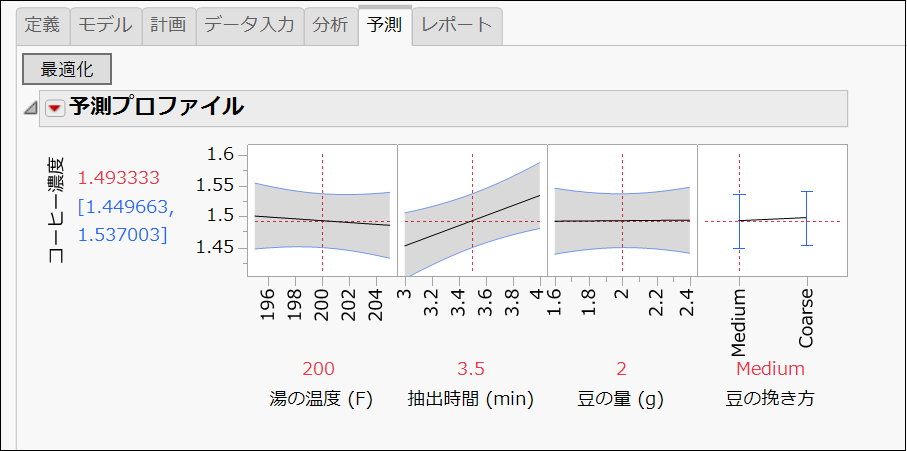

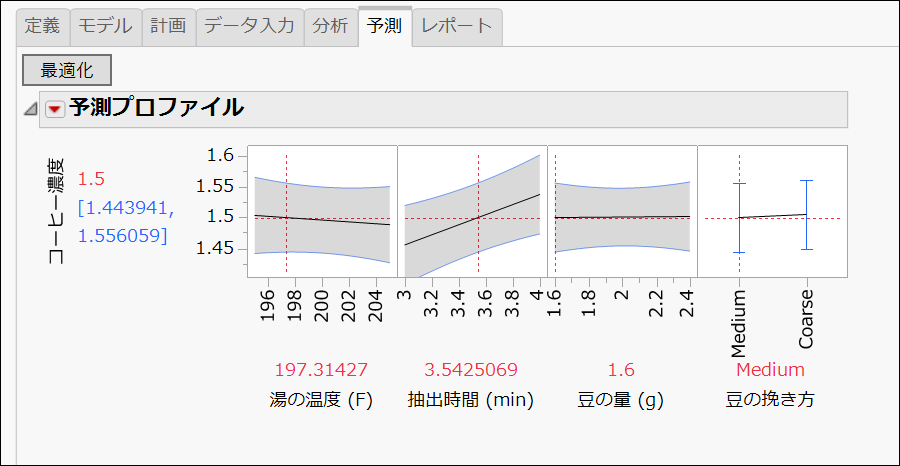

目標の「コーヒー濃度」の1.5に近い値(1.493333)になる設定として、以下の組み合わせが提案されています。

・「湯の温度」… 200 (F)

・「抽出時間」… 3.5 (分)

・「豆の量」… 2 (g)

・「豆の挽き方」… Medium

ここで「最適化」のボタンを押してみましょう。先ほど応答で設定したコーヒー濃度(1.4-1.6)の中間の値である1.5にあわせた設定が表示されました。

ただし、実際に自分でコーヒーを淹れる際に、「抽出時間を3.54分、湯温は197.31 F」などと、あまりにも細かく設定するのは現実的ではありません。

また、予測プロファイルを見る限り、湯の温度や豆の量を多少変えても、コーヒーの濃度には大きな影響がないようです。

そこで、最初の予測プロファイルに示された「抽出時間は3分半」という点だけを意識して守れば、あとは細かな条件を気にせずとも、理想的な濃さのコーヒーを安定して淹れられるでしょう。これを習慣にすれば、オーナーはお客様に自慢の一杯を提供できるはずです。

実験計画法は、苦手意識を持つよりも、まず実践してみることです。今回の記事を参考に自分で試してみると、実験計画を実施するメリットや自分にとっての課題が見えてくるはずです。

ぜひ試してみてください!

📢 【30日間無料】JMP体験版(自動課金なし)

トライアル版をダウンロード👉

https://www.jmp.com/ja_jp/download-jmp-free-trial.html?utm_campaign=bl&utm_source=blog&utm_medium=JMPblog

さらに詳しく学びたい方は、以下の動画をご覧ください。

JMPを用いた実験計画法(DOE)の基本事項と実施例