ManusAIとは?

中国で開発された自律型AIになります。

ManusAIは、自律的に与えた目的を達成するまでWebブラウザの閲覧などを行いながら動き続けてくれます。「億万長者のブラウジング」と称されるらしく秘書が情報をまとめておいてくれるが如く依頼を投げておけば待っているだけで情報をまとめてくれます。

以下の記事がわかりやすくまとめてくれているので、概要を把握するには以下の記事を読むと良いと思います。

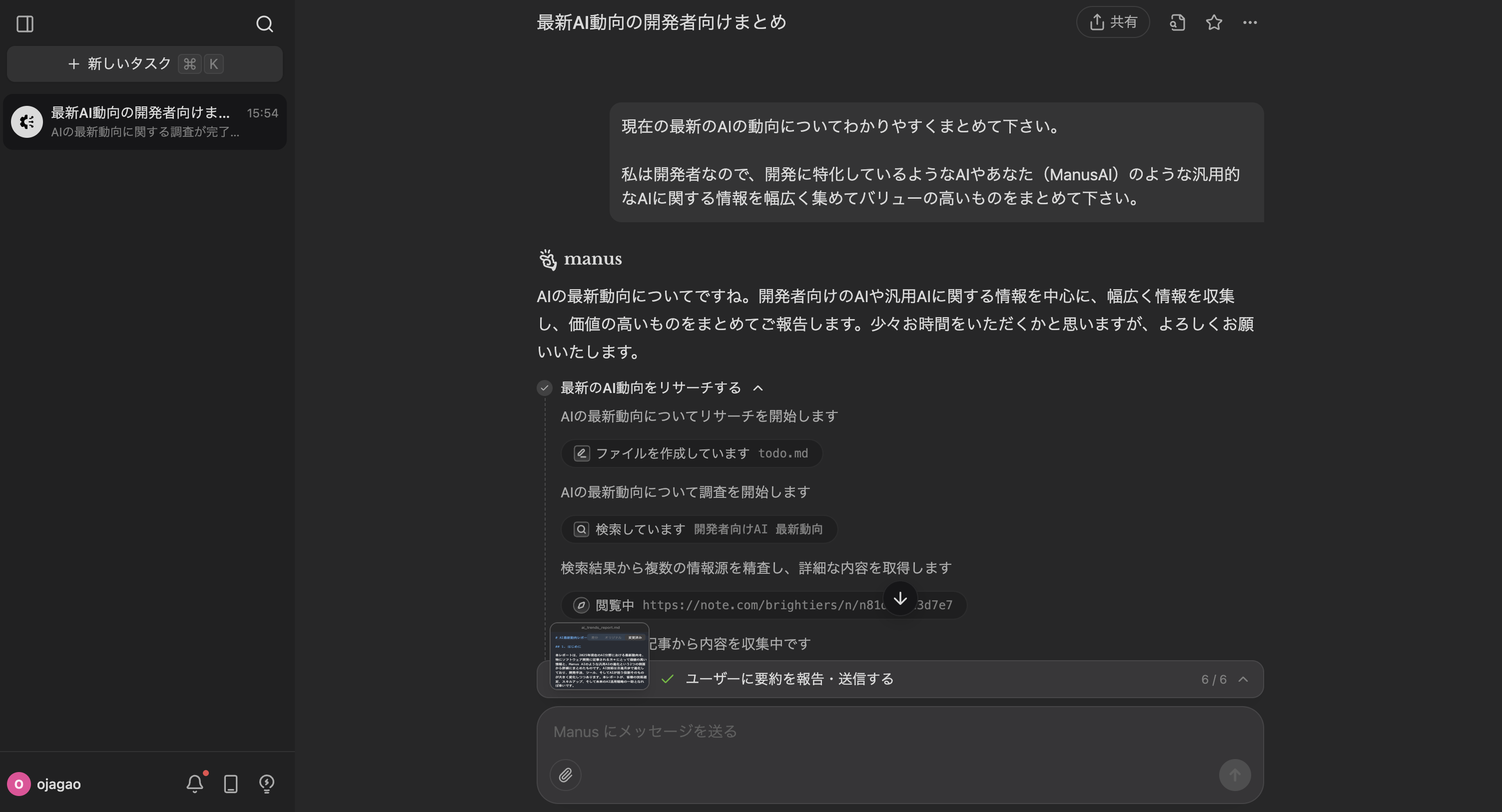

基本的な画面構成は他の対話型AI(ChatGPT,Gemini,Claude etc)のUIとほとんど同じです(以下実際の画面)

まずは使ってみた

まずは実際に最新のAIの動向について聞いてみました。

自律型なので長い時間動き続けてくれます。

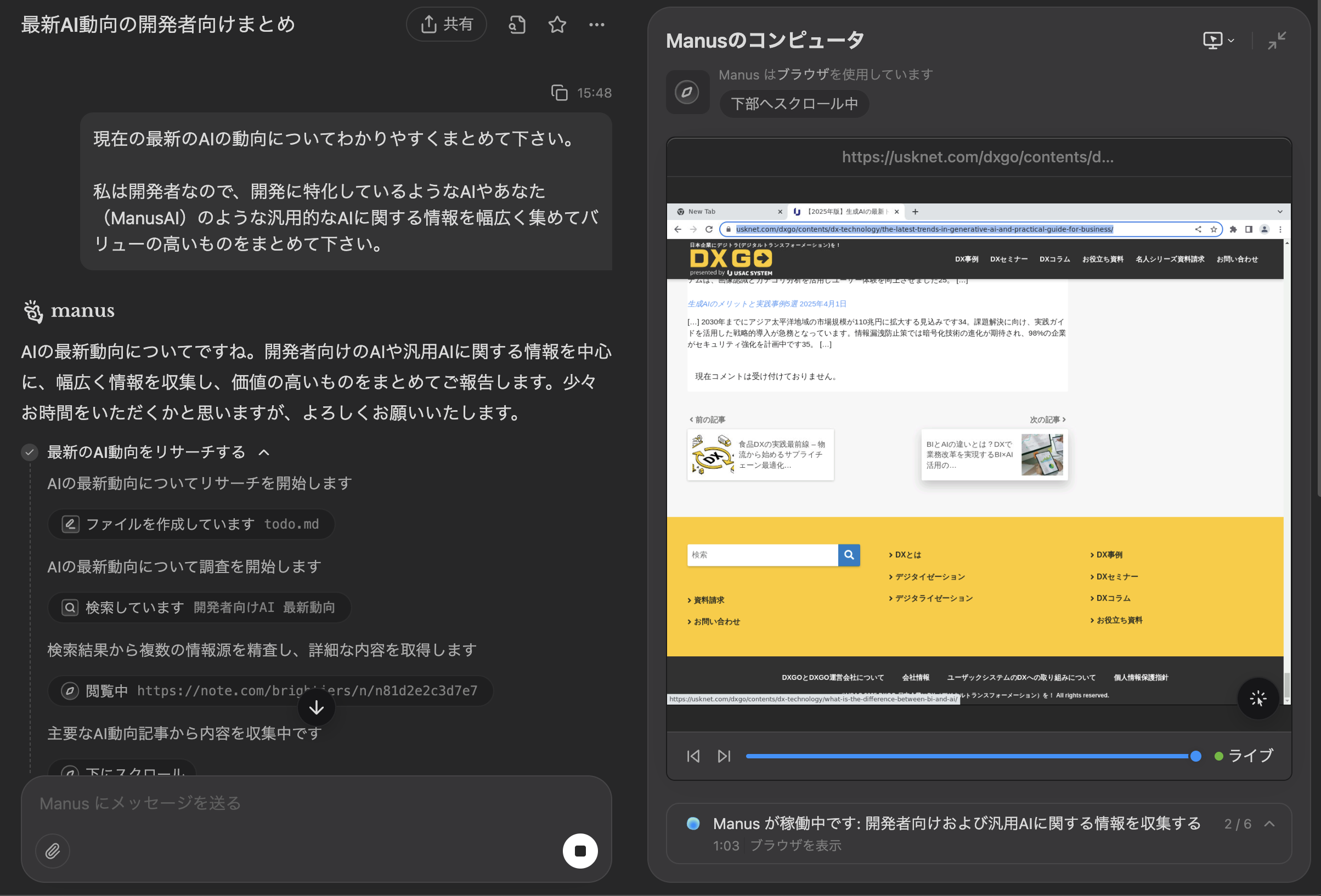

そして、上に添付した画像を見ていただくと分かる通り、今Manusが何をしているか、どのブラウザを見ているかを実際に見ることができます。

調査の過程や、各記事のまとめなどの.mdファイルへの記入過程も確認できます。

そして、さらに凄いのが、Manusが行った調査の軌跡というか過程を後からシークバーを操作することで確認することができます。

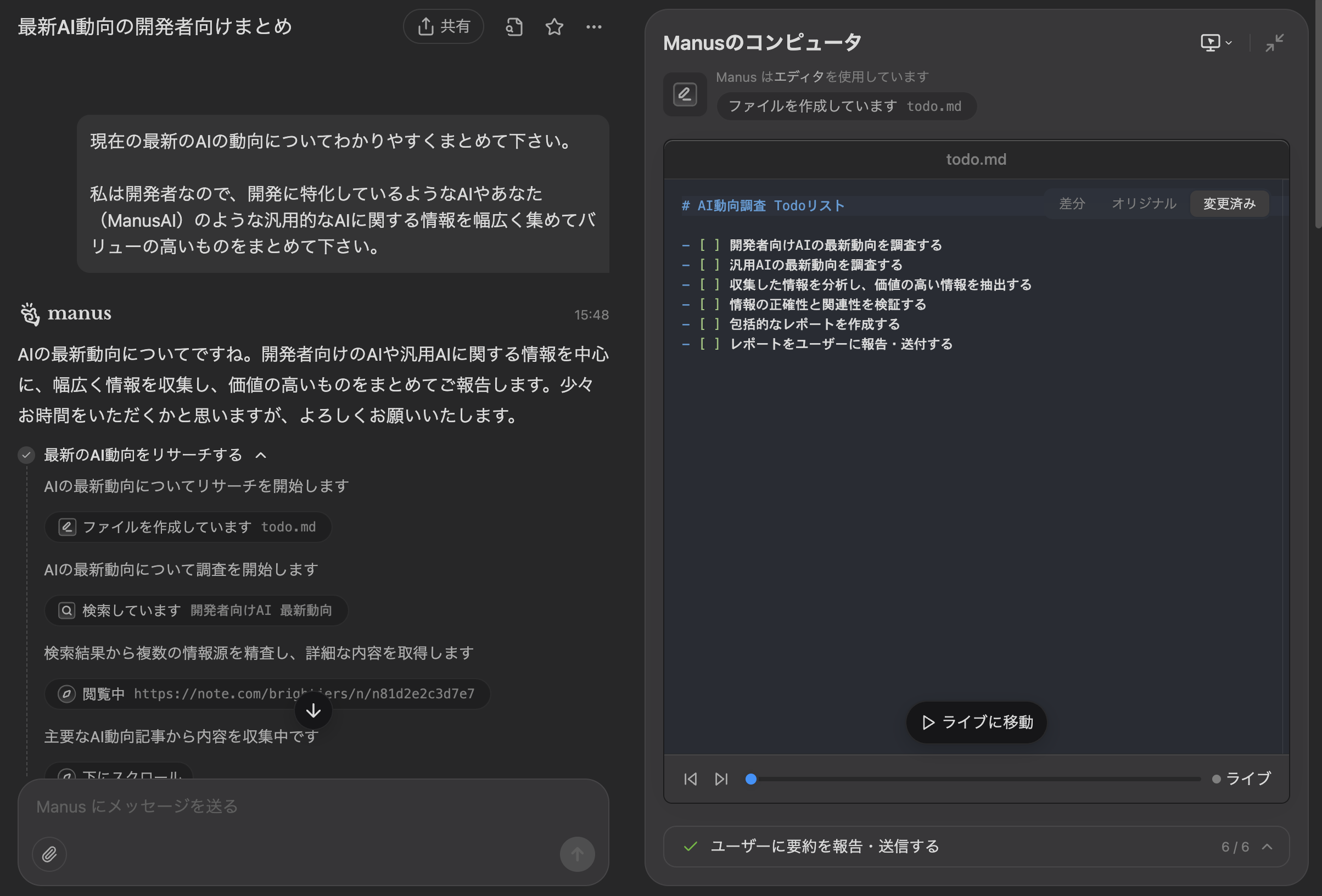

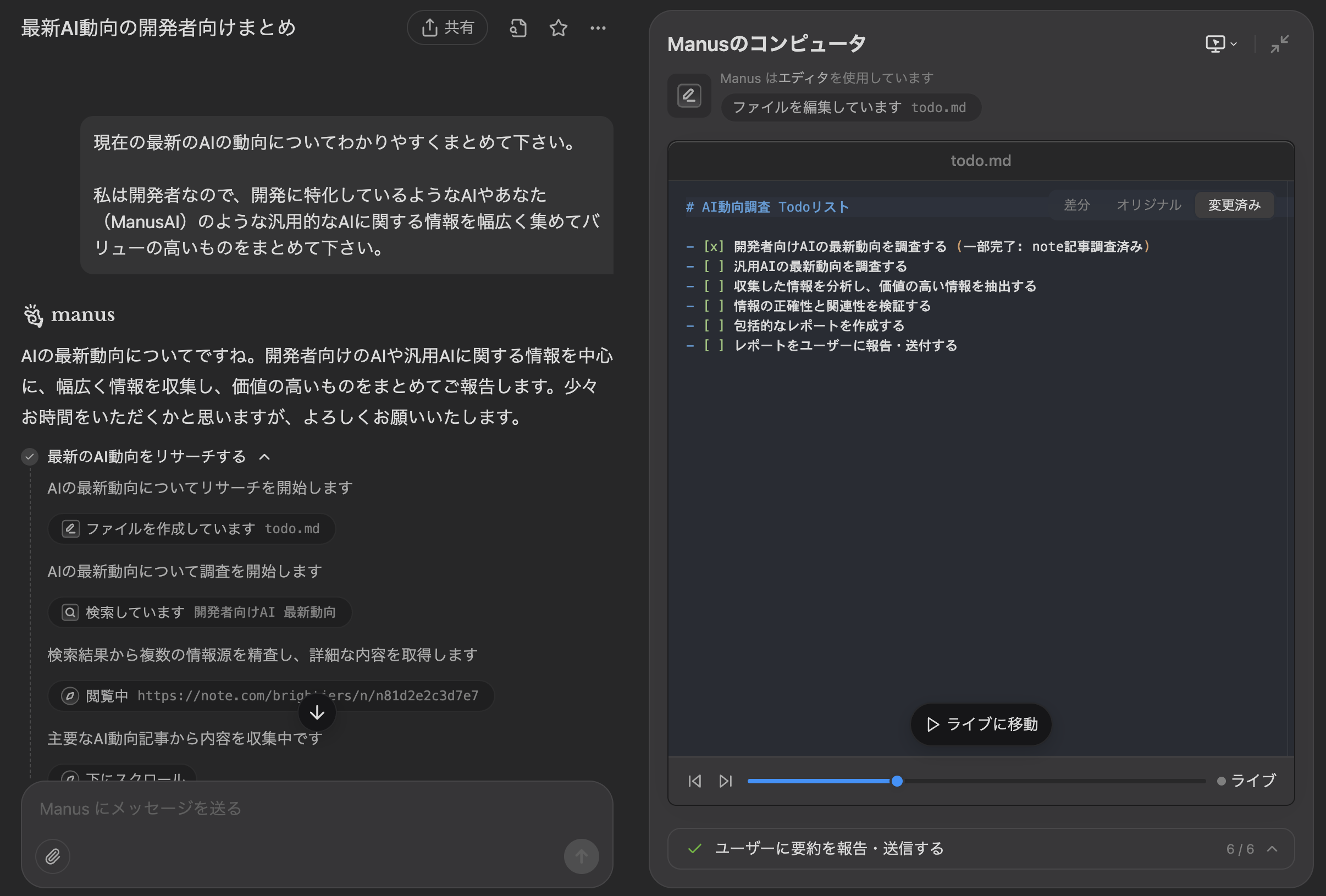

序盤を一部抜粋

以下にその過程を画像として並べますが、最初に自分でTODOリストを作成して、完了するごとに、チェックしていく分かりやすい過程が確認できます。

最後には過程で作成したファイルをすべて提供してくれました。

この後も調査や.mdファイル上に情報をまとめてくれて完成したものが以下になります。

長いので開閉出来るようにしてあります。

Report

ai_trends_report.md

AI最新動向レポート:開発者向け情報と汎用AIの進化

1. はじめに

本レポートは、2025年現在のAI分野における最新動向を、特にソフトウェア開発に従事される方々にとって価値の高い情報と、Manus AIのような汎用AIの進化という2つの側面から詳細にまとめたものです。AI技術は日進月歩で進化しており、開発手法、ツール、そしてAIが担う役割そのものが大きく変化しつつあります。本レポートが、皆様の技術選定、スキルアップ、そして未来のAI活用戦略の一助となれば幸いです。

収集した情報は、信頼性の高い複数の最新記事に基づいており、それらを分析・要約し、開発者視点での示唆を加えています。

2. 調査対象とした主要情報源

本レポートを作成するにあたり、主に以下の情報を参照しました。

-

「2025年注目のAI最新動向22選:Claudeの超進化からMCP革命まで総まとめ|ブライティアーズAI研究所」

- 発行日: 2025年5月7日

- URL: https://note.com/brightiers/n/n81d2e2c3d7e7

- 概要: Claudeの進化、MCPプロトコル、AIエージェント、各種LLM(Qwen3, Phi-4, ERNIE 4.5)、マルチモーダルAI(NotebookLM, AvatarFX)など、2025年春の注目トピックを幅広く解説しています。

-

「【2025年版】生成AIの最新トレンドと企業活用の実践ガイド | DXGO-日本企業にDX(デジタルトランスフォーメーション)を!」

- 発行日: 2025年3月13日

- URL: https://usknet.com/dxgo/contents/dx-technology/the-latest-trends-in-generative-ai-and-practical-guide-for-business/

- 概要: 2024年の生成AI市場動向、企業活用事例、2025年の主要トレンド(マルチモーダルAI、特化型AI、ローカルAI、AIエージェント、責任あるAI、生成AIとロボティクスの融合、AGI)などを解説しています。

これらの記事から得られた情報を基に、以下の主要なトレンドを抽出・分析しました。

3. AIの最新主要トレンドと開発者への影響

3.1. AIエージェントと外部システム連携の高度化

AIが単独で機能するだけでなく、外部のツールやサービス、APIと連携し、より複雑で実用的なタスクを自律的に実行する「AIエージェント」の能力が飛躍的に向上しています。このトレンドは、開発者にとって新たなアプリケーション開発の機会を広げるとともに、既存システムのAIによる自動化・高度化を促進します。

- 技術的進展: Anthropic社の「Claude」は、Model Context Protocol (MCP) という新しいプロトコルを介して、JiraやConfluence、Zapierといった多数の外部サービスと連携し、プロジェクト管理タスクの自動登録やドキュメントからの情報抽出などを実行できるようになりました。さらに、より高度なリサーチや推論が可能な「Advanced Research」モードも搭載され、単なる会話アシスタントから強力なAIエージェントへと進化を遂げています。

- エコシステムの拡大: Zapier自身もMCPを導入し、8,000以上のアプリケーションとの連携を自然言語による指示だけで可能にしました。これにより、従来は個別のAPI連携開発が必要だった作業が大幅に簡略化されます。また、オープンソースの生成AIプラットフォームである「Dify」もMCP連携を強化し、7,000以上の外部ツールとの接続を実現。Dify上で構築したAIアシスタントがメール送信やカレンダー登録などを自動実行できるようになっています。Difyには、出力形式を安定させるJSONスキーマエディタや、文脈理解を深める記憶機能も実装されました。

- 開発者への示唆: 開発者は、AIエージェントを活用して、よりインテリジェントな自動化ソリューションを構築できます。MCPのような標準化プロトコルの登場は、異なるAIシステム間の連携を容易にし、エコシステムの発展を加速させるでしょう。API設計、プラグイン開発、そしてAIエージェントのワークフロー設計といったスキルが、今後ますます重要になると考えられます。また、VisaがAIエージェントによるクレジットカード決済の構想を発表するなど、金融分野をはじめとする様々な業界でAIエージェントの活用が期待されます。

3.2. 大規模言語モデル (LLM) の進化と特化型モデルの台頭

汎用的な大規模言語モデル (LLM) は、引き続きその能力を向上させており、特に多言語対応やプログラミングコード生成といった分野で目覚ましい進化を見せています。一方で、特定のタスクや専門分野に特化し、より小型で高効率なAIモデルも次々と登場しており、開発者は用途に応じて最適なモデルを選択できるようになってきています。

- LLMの進化: 中国のテック大手アリババは、オープンソースLLM「Qwen3」を発表しました。これは前モデルから大幅に性能が向上し、特に多言語対応能力とコーディング能力が強化されています。Googleの「Gemini」シリーズも進化を続けており、KDDIとGoogle Cloudが国内導入を検討するなど、企業利用も進んでいます。Baiduも高性能な「ERNIE 4.5」とその軽量版「ERNIE X1」を無料公開し、特に中国語処理に強みを見せています。

- 特化型モデルの登場: Microsoftは、推論能力に特化した小型言語モデル「Phi-4」を発表しました。このモデルは数学や論理パズルといった分野で高い性能を発揮し、小型であるためスマートフォンやPCなどのローカル環境で動作するオンデバイスAIとしての活用が期待されています。特化型AIは、医療分野での診断支援、金融分野での不正検知、製造分野での予知保全など、専門知識が求められる業務の効率化を大きく進める可能性があります。

- 開発者への示唆: 開発者は、プロジェクトの要件に応じて、汎用LLMと特化型モデルを使い分けることが重要になります。オープンソースモデルの充実は、開発コストの低減やモデルのカスタマイズ性を高める上で大きなメリットとなります。モデルの選定、ファインチューニング、性能評価、そして倫理的な側面への配慮といったスキルセットが、AIアプリケーション開発において不可欠です。

3.3. マルチモーダルAIの発展とローカルAIの重要性向上

AIがテキスト情報だけでなく、画像、音声、動画といった複数の異なる種類の情報(モダリティ)を統合的に理解し、処理できる「マルチモーダルAI」の技術が急速に進展しています。これにより、よりリッチで直感的なAIアプリケーションの開発が可能になります。同時に、セキュリティ、プライバシー保護、リアルタイム処理の観点から、クラウドに依存しない「ローカルAI」(オンデバイスAIやエッジAI)の重要性も高まっています。

- マルチモーダルAIの応用: Googleが提供する実験的なAIノートツール「NotebookLM」には、アップロードした資料に基づいてAIが音声で解説を生成する機能が追加され、日本語を含む50以上の言語に対応しました。また、AIキャラクターとの対話プラットフォームを提供するCharacter.AIは、静止画像からキャラクターが話したり動いたりするアニメーション動画を生成できる「AvatarFX」を発表しました。これらは、教育コンテンツ作成やエンターテイメント分野での新しい可能性を示しています。

- ローカルAIの普及: 機密性の高い情報を扱う企業や、通信環境に左右されずにリアルタイム処理が求められる現場では、データを外部に出さずに処理できるローカルAIのニーズが高まっています。個人情報保護やデータ主権に対する意識の高まりも、このトレンドを後押ししています。MicrosoftのPhi-4のような小型高性能モデルは、ローカルAIの実現を加速させるでしょう。

- 開発者への示唆: マルチモーダルAIの進化は、より自然で人間らしいインタラクションを持つAIシステムの開発を可能にします。例えば、画像とテキストを組み合わせた製品検索、音声と映像を同期させた会議要約などが考えられます。ローカルAIの開発には、モデルの軽量化技術、省電力化、そして組み込みシステムやエッジデバイスに関する知識が求められます。セキュリティとプライバシーに配慮した設計も不可欠です。

3.4. 開発者向けプラットフォームとツールの拡充

AIモデルの開発、学習、デプロイ、運用を支援するプラットフォームやツールがますます充実し、AI開発のハードルは着実に下がっています。これにより、より多くの開発者がAI技術を活用できるようになり、イノベーションが加速することが期待されます。

- 主要なプラットフォームとツール: オープンソースの生成AIプラットフォーム「Dify」は、MCP連携による外部ツール接続やJSONスキーマエディタ、記憶機能などを提供し、AIエージェント開発を支援します。Metaは開発者向けに「Llama API」を限定公開し、LLMの利用を促進しています。SalesforceもAIエージェント開発者向け機能「Agentforce 2dx」を拡充しています。さらに、Microsoftの「Power Automate」やZapierのような自動化ツール、Salesforceの「Einstein」、DatabricksのMLプラットフォーム、Hugging Faceの「Inference Endpoints」などが、AIの導入・運用の容易化に貢献しています。

- 開発者への示唆: これらのプラットフォームやツールを効果的に活用することで、開発者はAI開発のサイクルを大幅に短縮し、より迅速に価値を提供できるようになります。特に、ノーコード/ローコードツールの進化は目覚ましく、プログラミングスキルが高くないビジネスユーザーでもAIを活用したソリューションを構築できるケースが増えています。開発者は、これらのツールを使いこなし、より高度なカスタマイズやインテグレーションに注力することが求められます。

3.5. 企業におけるAI活用の本格化と「責任あるAI」の追求

企業における生成AIの活用は、単なる実験段階を終え、具体的な業務効率化や新規事業創出を目指す本格導入のフェーズへと移行しています。市場規模も急速に拡大しており、IDC Japanの予測では、国内の生成AI市場は2024年の1,016億円から、2028年には8,028億円に達すると見込まれています。

- 活用事例と課題: サイバーエージェントは広告クリエイティブ制作に、GMOインターネットグループは業務時間削減に、メルカリは出品作業のサポートに生成AIを導入し、具体的な成果を上げています。一方で、国内企業における生成AIの利用率は71.3%に達するものの、「AIを使いこなせている」と回答した企業は23.3%に留まっており、活用方法の理解や人材育成が大きな課題となっています。

- セキュリティと倫理: 企業データの保護とセキュリティ対策を重視したエンタープライズ向けAIサービス(例:Microsoft Azure OpenAI Service, AWS Amazon Bedrock, Anthropic Claude for Enterprise, Google Vertex AI)が登場し、機密情報を扱う業務でも安全な利用が可能になりつつあります。同時に、AI技術の倫理的・社会的な側面への配慮、すなわち「責任あるAI(Responsible AI)」の重要性が高まっています。公平性、透明性、説明責任、プライバシー保護などを考慮した開発と運用が不可欠であり、企業はAIガバナンス体制の構築や利用ガイドラインの策定を進める必要があります。

- 開発者への示唆: 企業におけるAI導入ニーズの高まりは、開発者にとって大きなビジネスチャンスを意味します。しかし、単に技術的なソリューションを提供するだけでなく、顧客企業のビジネス課題を深く理解し、その解決に貢献する提案力、そして倫理的な配慮が求められます。セキュリティ設計、データガバナンス、そしてAIの判断根拠を説明できる能力などが、今後の開発者にとって重要なスキルとなるでしょう。

4. 汎用AI (Manus AIのような存在) の進化と将来展望

本レポートで取り上げた多くのトレンドは、特定のタスクに特化したAI(特化型AI)や、複数のタスクをこなせるが人間の指示を必要とするAIの進化に関連するものです。一方で、Manus AIのような、より広範な知識と能力を持ち、自律的に多様なタスクを遂行できる「汎用AI(Artificial General Intelligence: AGI)」またはそれに近い存在の実現に向けた研究開発も活発に進められています。

- AGIへの期待と課題: AGIは、人間と同等以上の知能を持ち、未知の状況にも柔軟に対応できるとされています。実現すれば、科学技術の発展、難病の治療法の発見、地球規模の課題解決など、社会に計り知れない恩恵をもたらす可能性があります。しかし、その一方で、制御不能なAIの出現リスク、雇用の大規模な変化、倫理的なジレンマなど、解決すべき多くの課題も抱えています。

- 現在の技術レベルと今後の方向性: 現時点では、真のAGIと呼べるものは存在しません。しかし、LLMの進化、AIエージェント技術の発展、マルチモーダル処理能力の向上などは、AGI実現に向けた重要なステップと捉えることができます。特に、AIが自ら学習目標を設定し、新しい知識やスキルを獲得していく能力(自己学習能力)や、複雑な問題を解決するために複数のAIシステムが協調して動作するアーキテクチャなどが、今後の研究開発の焦点となるでしょう。

- Manus AIの位置づけ: Manus AIは、現時点ではAGIそのものではありませんが、情報収集、分析、文書作成、プログラミング、ウェブサイト作成など、多岐にわたるタスクを高いレベルで実行できる汎用的な能力を備えています。これは、現在のAI技術の最先端の成果の一つと言えます。Manus AIのようなシステムがさらに進化し、より自律的かつ創造的なタスクを実行できるようになることで、人間の知的活動を強力にサポートし、生産性を飛躍的に向上させる可能性を秘めています。

開発者としては、AGIの動向を注視しつつ、現在のAI技術を最大限に活用して価値を創造していくことが重要です。また、AIの進化が社会に与える影響を考慮し、倫理観を持って開発に取り組む姿勢が求められます。

5. まとめと結論

2025年現在、AI技術は目覚ましい進化を遂げており、特にAIエージェント、LLMと特化型モデル、マルチモーダルAI、ローカルAI、そして開発者向けプラットフォームの充実は、ソフトウェア開発のあり方を大きく変えつつあります。開発者は、これらの新しい技術トレンドを積極的にキャッチアップし、自身のスキルセットをアップデートし続ける必要があります。

企業におけるAI活用は本格化しており、開発者には技術力だけでなく、ビジネス課題への深い理解と、セキュリティや倫理といった側面への配慮も求められています。汎用AIの実現はまだ先かもしれませんが、Manus AIのような高度な汎用能力を持つAIは、既に開発者の生産性向上に大きく貢献し始めています。

今後もAI技術の進化は加速していくと予想されます。この変化を脅威と捉えるのではなく、新たな価値創造の機会と捉え、積極的に学び、活用していく姿勢が、これからの開発者にとって不可欠と言えるでしょう。

6. 参考文献リスト

- ブライティアーズAI研究所. (2025年5月7日). 2025年注目のAI最新動向22選:Claudeの超進化からMCP革命まで総まとめ. note. 参照元: https://note.com/brightiers/n/n81d2e2c3d7e7

- DXGO. (2025年3月13日). 【2025年版】生成AIの最新トレンドと企業活用の実践ガイド. 参照元: https://usknet.com/dxgo/contents/dx-technology/the-latest-trends-in-generative-ai-and-practical-guide-for-business/

---以上---

ここから実際に動いているところが確認できます。

検索型AIとは何が違うの?

私が上で紹介した事例だと、正直検索型AIでも実現できてしまうレベル感な感じも少しありましたので、あまり良くない例でした。

一問一答で完結するような疑問や、ウェブ上の情報をまとめるだけのタスクは検索型AIで完結する領域かなと思いました。

ですので、ブラウザ上から得られる情報をもとに判断が必要なタスクや比較してベタープラクティスを得ることが必要なタスクを任せるのが良いのではないかと思います。

そして、一々支持を与えなくても目的達成までに多くの工程を段階的に踏む必要のあるタスク適性は非常に高いのではないかと思います。

なので、さらに複雑なタスクを与えたいと思います。

複雑なタスクを与えてみる

先ほど自分で感じた以下の観点を元にタスクを再構築してみました。

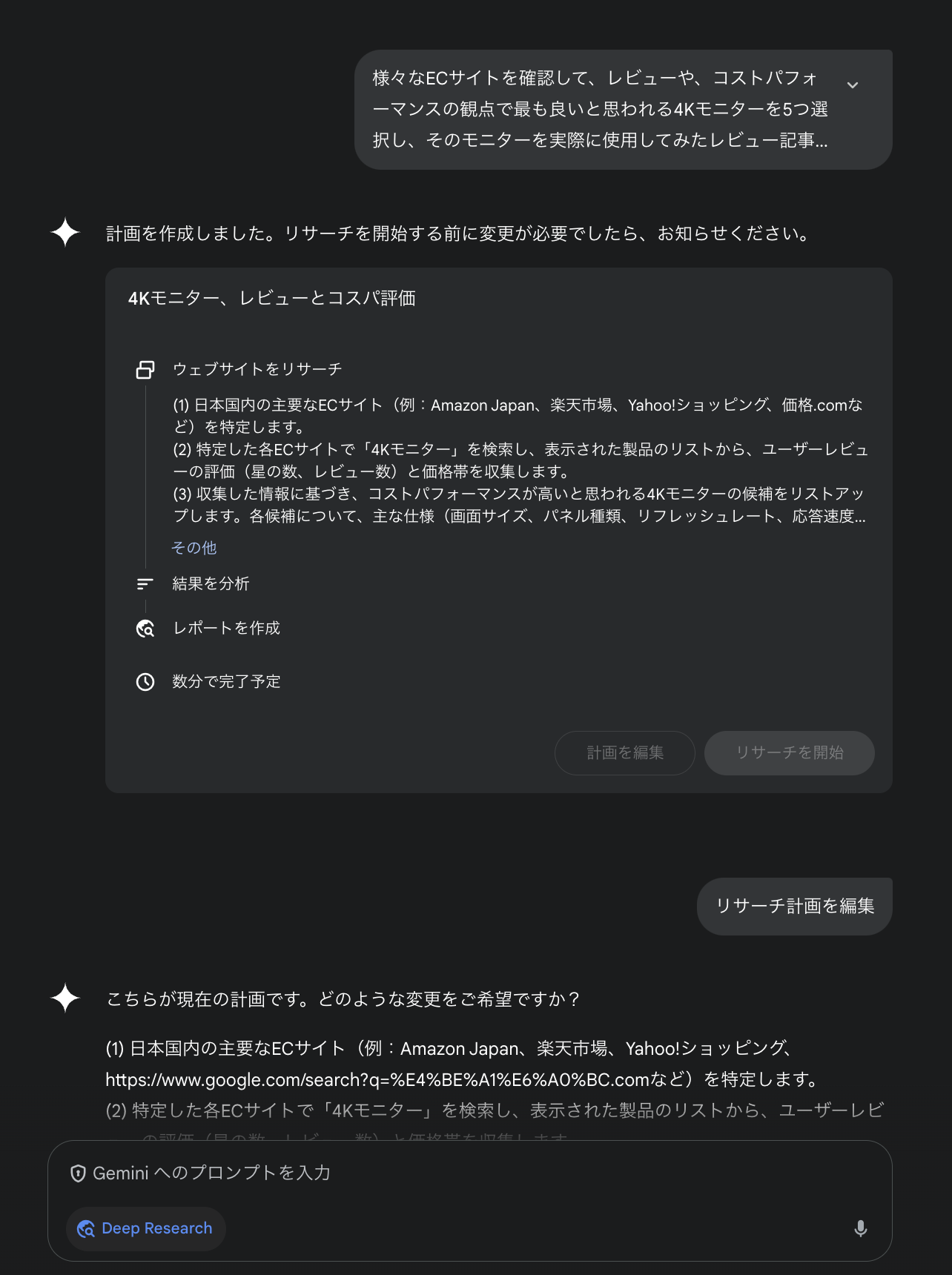

(一旦Deep Researchの部分に焦点を当てて確認します。)

ブラウザ上から得られる情報をもとに判断が必要なタスクや比較してベタープラクティスを得るようなタスク

タスク

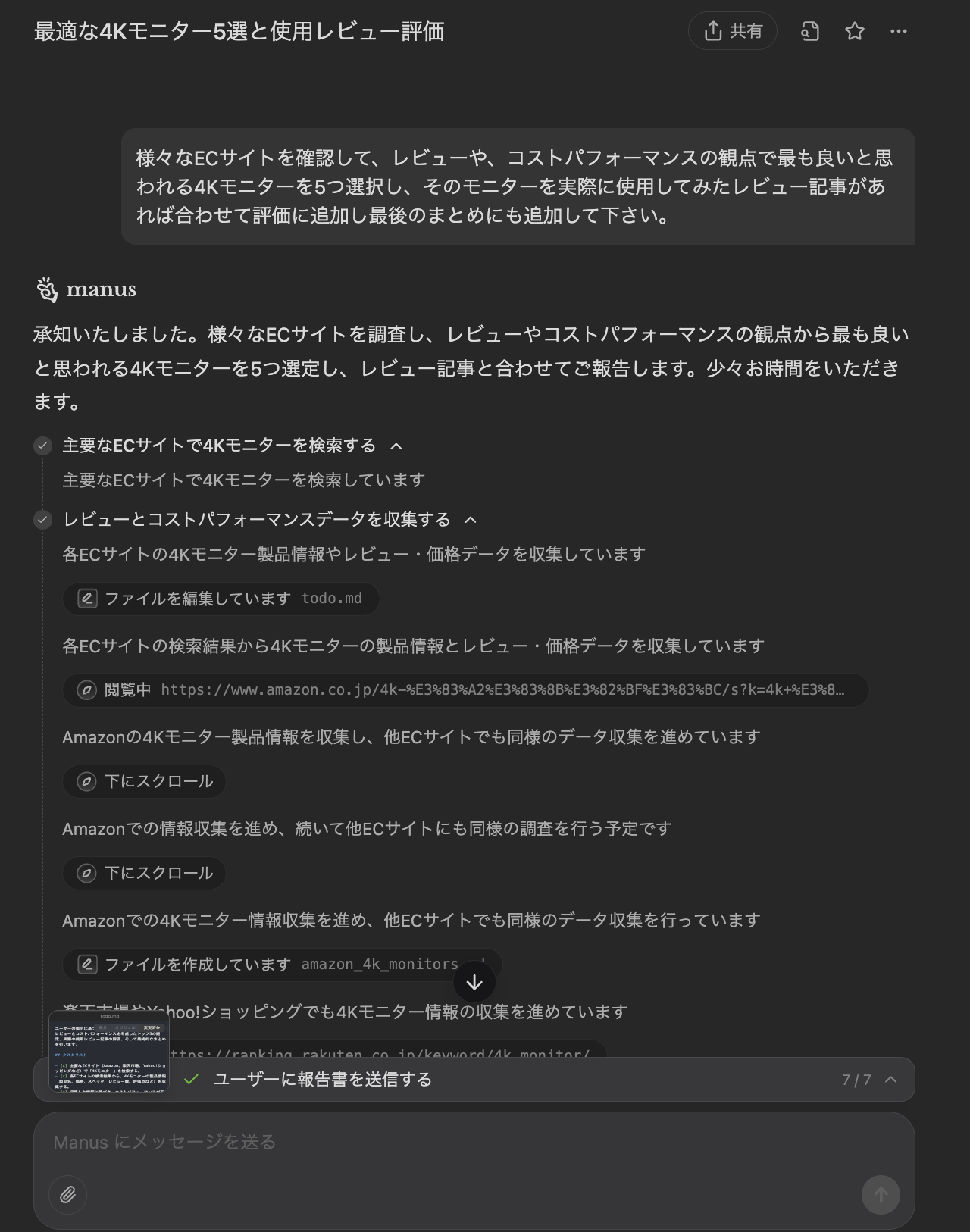

様々なECサイトを確認して、レビューや、コストパフォーマンスの観点で最も良いと思われる4Kモニターを5つ選択し、そのモニターを実際に使用してみたレビュー記事があれば合わせて評価に追加し最後のまとめにも追加して下さい。

ユーザーのレビューをもとに判断と、コストパフォーマンスの観点で比較させることが出来る気がしますのでこのタスクを任せてみます。

先ほどはマークダウン形式の結果をそのまま貼ったのですが、公開できるようだったので公開しました!

実行結果

見るとわかりますが、仮装的に立ち上がった環境の中で実際にbrowser useを使用して確認してくれていることがわかります。

クレジットはゴリゴリと削れましたが、調査を多角的に行ってくれたので、とても良かったです。比較もきちんと行ってくれた気がします。

これは流石に検索型AIでは出来ないので、比較する上では比較的良いタスクだったと思います。

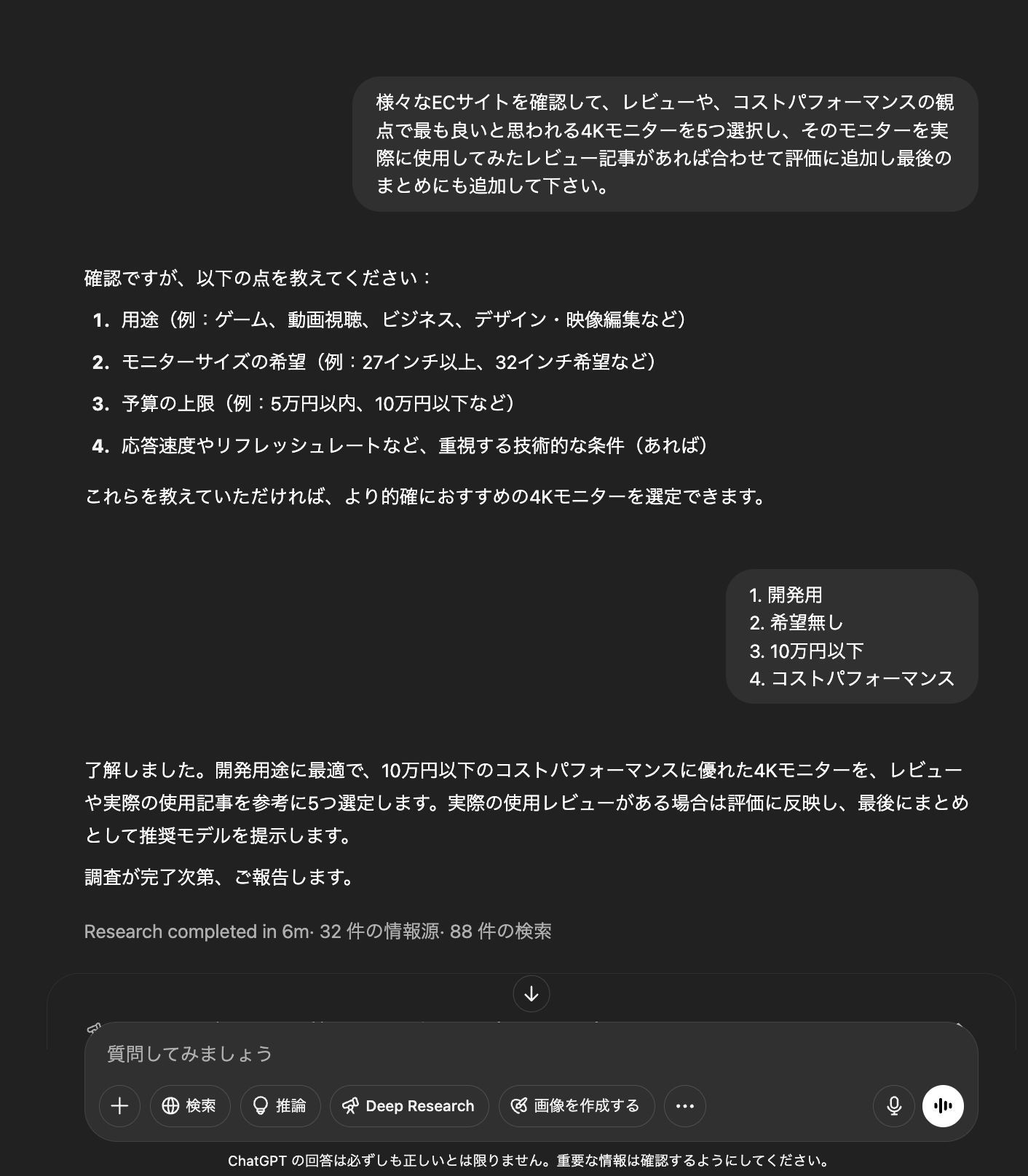

DeepSearchとは何が違うの?

ChatGPTやGeminiにも搭載されるようになったDeep Researchとは何が違うのでしょうか?

目的を達成するために、自律的にブラウザ上に情報を取りに行って、目的を達成するまであらゆるアプローチを実行する(browser use, 画像認識 ,その他の様々な資料 etc)という点は同じかと思います。

codeを書いてデプロイし、公開できる

Deep Research + AI Edhitorのような機能があります。

ブラウザ上のVSCodeでコードを書いてデプロイ、そのVSCodeを自分で開いて修正することもできます。

デザイナーさんにこういう動きや機能実現できますよーと見せる時や、叩きの段階の実装を簡単に他の人に見せられるのは助かりそうです。

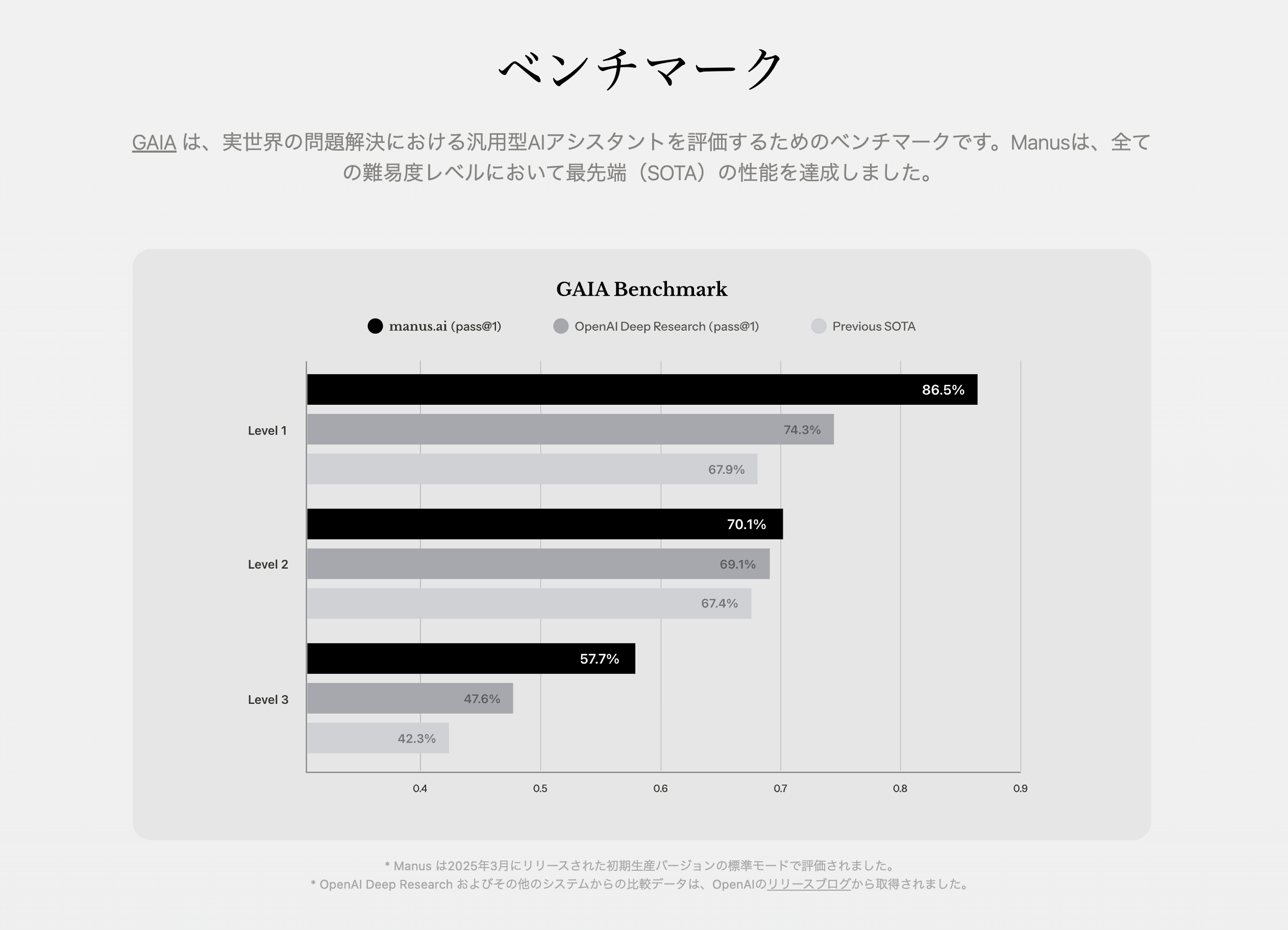

パフォーマンス

ただベンチマークを見てみるとパフォーマンスという点で優れていると言えそうです。

簡単なタスクから難解なタスクまで幅広く良い性能を示しています。

日本でのイベントレポートを読んでみてもパフォーマンスについて言及されているようです。

GAIAベンチマークでOpenAIのAssistantを約10%上回るパフォーマンス、専門エージェントが扱うユースケースの76%をカバーできるという印象的な指標について説明しました。

実際に同じタスクを投げてみた

ChatGPT

一応以下のページを共有させていただきますが、表示が微妙に崩れています…

上のURLが微妙だったので貼ります

💻 開発向け4Kモニターおすすめ5選(2025年版)

1. BenQ RD280UA(新モデル / 開発者特化)

- 解像度: 3840x2560(3:2比)

- 画面サイズ: 28インチ

-

特徴:

- 開発者向け「Coding Mode」搭載

- 縦方向が長く、コードやドキュメントの表示効率が高い

- USB-C(最大90W給電)対応

- フリッカーフリー / ローブルーライト / MoonHaloバックライト搭載

- 参考価格: 約68,000円

- おすすめポイント: 開発者専用設計・目に優しい・縦長表示が優秀

2. Dell U2720QM

- 解像度: 3840x2160(16:9)

- 画面サイズ: 27インチ

-

特徴:

- 広色域(sRGB 99%)・ΔE<2で色再現性が高い

- USB-C(90W給電)対応

- 高品質な工場カラリブ済パネル

- 参考価格: 約70,000円

- おすすめポイント: 品質安定・作業用途に万能・目にも優しい

3. Dell S2722QC(コスパ重視)

- 解像度: 3840x2160(16:9)

- 画面サイズ: 27インチ

-

特徴:

- USB-C(65W給電)対応

- 高さ/傾き調整スタンド・内蔵スピーカーあり

- 実売価格が安く、非常にコスパが良い

- 参考価格: 約40,000円前後

- おすすめポイント: 価格重視でも機能妥協なし

4. LG 27UL850-W(実績ある定番モデル)

- 解像度: 3840x2160(16:9)

- 画面サイズ: 27インチ

-

特徴:

- USB-C(60W)対応

- sRGB 99%、HDR10対応

- スタンド調整やスピーカーも装備

- 参考価格: 約45,000~50,000円

- おすすめポイント: 長年評価されてきた安心の定番機

5. Philips 279P1/11(色精度+USBドック型)

- 解像度: 3840x2160(16:9)

- 画面サイズ: 27インチ

-

特徴:

- sRGB 122%、NTSC 103%、ΔE<2

- USB-C(90W)+USB-A×4でドック代わりにも

- 目に優しいTUV認証・省電力機能あり

- 参考価格: 約58,000円

- おすすめポイント: 開発 + クリエイティブ用途を両立できる高精度モデル

✅ まとめ:どれを選ぶべき?

| 用途 | モデル | 特徴 |

|---|---|---|

| 縦長コード表示・専用設計 | BenQ RD280UA | 開発者向け設計、3:2比で快適表示 |

| 品質バランス | Dell U2720QM | 色再現・安定品質・USB-C |

| コスパ重視 | Dell S2722QC / LG 27UL850 | 4K+USB-Cが4万円台から |

| 色再現も重要 | Philips 279P1/11 | クリエイティブ作業もこなせる |

Gemini

共有できなさそうだったので以下に貼ります。

気になる場合は見てください。

長いです。

レビューとコストパフォーマンスで選ぶ!専門家が厳選した本当に使える4Kモニター おすすめトップ5

1. エグゼクティブサマリー (Executive Summary)

本レポートは、多様なECサイトにおけるユーザーレビューとコストパフォーマンスを徹底的に分析し、総合的に優れた4Kモニター5機種を選定することを目的としています。選定されたモニターは、Dell S2722QC、ASUS ProArt Display PA279CRV、JAPANNEXT JN-IB315UR4FL-C65W-HSP、I-O DATA EX-CU271AB-F、そしてLG 27UP850N-W(またはその後継機や類似スペックのLG製27インチUSB-Cモデル)です。これらのモデルは、それぞれの特徴と強みを持ち、多様なユーザーニーズに応える可能性を秘めています。

4Kモニター市場は技術の進歩とともに選択肢が爆発的に増加しており、スペックシート上の数値だけでは製品の真価を見極めることが困難になっています。特に、実際の使用感、長期的な信頼性、メーカーのサポート体制といった要素は、購入後の満足度を大きく左右します。本レポートでは、各機種の詳細なスペック、レビュー分析、実際のユーザーの声、そして専門家としての評価を提供し、これらの複雑に絡み合う情報を整理・分析します。表面的なスペック比較に留まらない、より深い洞察を提供することで、読者が自身の用途や予算に最適な4Kモニターを選定するための信頼性の高い情報源となることを目指します。

2. はじめに:4Kモニター選択のポイント (Introduction: Key Points for Selecting a 4K Monitor)

4K解像度(通常$3840 \times 2160$ピクセル)は、フルHD ($1920 \times 1080$ピクセル) の4倍という広大な表示領域を提供し、作業効率の大幅な向上や、より高精細で没入感のある映像体験を実現します。テキストや画像は鮮明に表示され、複数のウィンドウを同時に展開しても快適な作業空間を確保できます。しかし、市場には多種多様な4Kモニターが存在し、単に解像度が高いというだけでは最適な製品を選ぶことはできません。用途や個々のニーズ、予算に合致した製品を見極めることが極めて重要です。

本レポートでは、製品選定にあたり、スペックシートの数値だけでは判断できない「実際の使用感」を把握するため、ECサイトのレビュー(Amazon、楽天市場など )、専門レビューサイト(価格.com、my-best.comなど )、そして個人のブログ記事 といった多角的な情報源から、膨大な量のユーザーレビューを丹念に読み解きました。

特に「コストパフォーマンス」については、単に価格が安いということではなく、その価格に対して見合う、あるいはそれ以上の性能、機能、そして長期的な信頼性や満足度が得られるかを総合的に評価しました。低価格帯の製品にはスペック上の魅力とは裏腹に、実際の品質や信頼性に課題を抱えるケースが少なくありません。例えば、初期不良の発生率が高い、あるいは早期に故障してしまうといった問題がユーザーレビューで散見される製品は、たとえ安価であっても真のコストパフォーマンスが高いとは言えません。このような背景から、本レポートでは価格だけでなく、ユーザーレビューにおける耐久性や品質管理に関する評価も重視し、選定を行いました。

選定プロセスにおいては、ユーザーからの要求に基づき、期待に沿わない「微妙な」製品は、たとえ一部で高評価が存在したとしても、総合的な判断に基づき選外とする厳格なフィルタリングを実施しました。このアプローチにより、読者が購入後に後悔することなく、長く満足して使用できる製品選びの一助となることを目指しています。

3. 推奨4Kモニター トップ5 (Top 5 Recommended 4K Monitors)

以下に、徹底的なレビュー分析とコストパフォーマンス評価に基づき選定された、おすすめの4Kモニター5機種を紹介します。各機種の詳細なレビューに入る前に、まずは主要な特徴を一覧できる比較表をご覧ください。この表は、読者の皆様がご自身のニーズや予算に合ったモニター候補を素早く絞り込むための一助となるでしょう。

総合比較表

| モニター名 | 画像 | サイズ/パネルタイプ | 主な強み | 想定価格帯 | 総合評価 (本レポート内) | 主なレビューサイト評価例 (5点満点) |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Dell S2722QC | (製品イメージ) | 27インチ/IPS | USB-C(65W PD)搭載、優れたスタンド調整機能、バランスの取れた高画質と価格 | ¥44,000~¥53,000 | 4.5 | 価格.com 4.4 |

| ASUS ProArt Display PA279CRV | (製品イメージ) | 27インチ/IPS | クリエイター向け広色域(Adobe RGB/DCI-P3 99%)、USB-C(96W PD)、豊富な接続性 | ¥63,000~¥78,000 | 4.7 | 価格.com 4.48 |

| JAPANNEXT JN-IB315UR4FL-C65W-HSP | (製品イメージ) | 31.5インチ/IPS Black | 高コントラストIPS Blackパネル、KVM機能、USB-C(65W PD)、大画面 | ¥68,000~¥73,000 | 4.3 | Amazonレビュー等で高評価 |

| I-O DATA EX-CU271AB-F | (製品イメージ) | 27インチ/AAS(IPS系) | 国内メーカーの安心感、USB-C搭載、多機能スタンド、バランスの取れた性能 | ¥34,000~ | 4.2 | Amazonレビュー等で高評価 |

| LG 27UP850N-W (またはその後継機/類似スペック機) | (製品イメージ) | 27インチ/IPS | DCI-P3 95%の広色域、USB-C(90W PD)、多機能スタンド、クリエイティブ用途にも | ¥50,000~¥60,000 | 4.4 | Amazonレビュー等で高評価 |

A. Dell S2722QC

-

スペック表:

- 画面サイズ: 27インチ

- パネル: IPS非光沢

- 解像度: 4K ($3840 \times 2160$)

- リフレッシュレート: 60Hz

- 応答速度: 4ms (GtG Extremeモード時)

- 色域: sRGB 99%

- HDR: HDR10対応(限定的な効果)

- 接続性: HDMI 2.0 x2, USB Type-C (DisplayPort Alternate Mode, 65W Power Delivery対応) x1, USB 3.2 Gen 1 ダウンストリーム x2, 音声ライン出力 x1

- スピーカー: 内蔵 (3W x2)

- スタンド: 高さ調整、チルト(上下角度調整)、スイベル(左右首振り)、ピボット(縦横回転)

- 想定価格帯: 約¥44,000~¥53,000

-

詳細なレビュー分析:

Dell S2722QCは、そのバランスの取れた性能と豊富な機能により、多くのユーザーから高い評価を得ている27インチ4Kモニターです。特に、現代のワークスタイルにマッチした利便性が際立っています。-

肯定的な評価:

まず画質面では、4K解像度による高精細な表示と、IPSパネル特有の広視野角、そしてsRGB 99%をカバーする色再現性が、多くのレビューで称賛されています 。テキストはくっきりと読みやすく、画像や動画も鮮やかに表示されるため、オフィスワークからエンターテイメントまで幅広い用途に対応します。特にMacBookユーザーからは、その親和性の高さから好意的なレビューが目立ちます 。本機の大きな魅力の一つが、USB Type-C接続の利便性です。ケーブル1本で映像出力、データ転送、そして最大65WのPC給電が可能なため、デスク周りを劇的にすっきりとさせることができます 。ノートPCの充電器を別途持ち運ぶ必要がなくなり、スマートな作業環境を構築したいユーザーにとっては非常に価値のある機能です。

スタンド機能の充実も見逃せません。高さ調整、チルト(上下角度調整)、スイベル(左右首振り)、そしてピボット(縦横回転)に対応しており、ユーザーの体格や作業内容に合わせて最適な画面位置に細かく調整できます 。これにより、長時間の作業でも疲れにくく、エルゴノミクスに優れた環境を実現できます。デザイン面では、3辺狭額縁のスタイリッシュな外観が多くのユーザーに好まれています 。

-

否定的な評価・考慮事項:

一方で、いくつかの留意点も存在します。最も多く指摘されるのが、内蔵スピーカーの音質です。多くのレビューで「おまけ程度」「音質は期待できない」と評価されており、映画鑑賞や音楽再生、ゲームなどで良質なサウンドを求める場合は、外部スピーカーやヘッドホンの使用が推奨されます 。また、IPSパネルの特性上、輝度ムラやIPSグロー(暗い画面で四隅が光って見える現象)が一部のレビューで報告されています。特に輝度を下げた場合に目立つことがあるようですが、「実作業では気にならない程度」という意見も見られます 。HDR性能については、HDR10に対応しているものの、DisplayHDR認証はなく、本格的なHDR体験は期待薄との評価が一般的です 。

操作性に関しては、OSD(オンスクリーンディスプレイ)メニューを操作するためのボタンが使いにくいという声が一部にあります 。さらに、海外のフォーラムでは稀にUSBポートの不具合が報告されているケースも見受けられました 。

-

-

コストパフォーマンス評価:

Dell S2722QCは、提供される機能、画質、そしてDellというブランドの信頼性を総合的に考慮すると、特にセール時などにおいては高いコストパフォーマンスを発揮すると言えます 。3年間の無輝点交換保証が付いている点も安心材料の一つです 。 -

実際のユーザーレビュー記事の要約:

- 価格.comレビュー : 多くのユーザーがUSB Type-C接続の利便性、4K解像度による画質の良さ、そしてスタンドの調整機能の豊富さを高く評価しています。一方で、内蔵スピーカーの音質やOSDボタンの操作性については改善を望む声が見られます。3年間の保証は魅力的なポイントとして挙げられています。

- Rentioレビュー : 仕事の効率化、映画鑑賞、写真・動画編集といった多様な用途に適していると評価されています。輝度ムラについては言及があるものの、実作業で気になるレベルではないとの見解です。

- YouTubeレビュー : 組み立てが非常に簡単で、接続ポートも豊富である点が強調されています。内蔵スピーカーは動画編集時の音声確認程度には十分だが、低音は弱いとされています。高さ調整機能の使いやすさや4K画質の美しさ、USBハブ機能の革新性が高く評価されています。

- my-bestレビュー : 色域(BT.2020カバー率70%)は4Kモニターとして十分な広さを持つと評価。ただし、コントラスト比は実測値でやや低く、映像の迫力は控えめとの分析です。ピボット機能を含むスタンドの調整機能は高評価ですが、OSDボタンの操作性は直感的ではないと指摘されています。

-

専門家としての推奨ポイントと理想的なユーザー像:

Dell S2722QCは、特にノートPC(とりわけMacBook)をメインで使用し、USB Type-Cケーブル1本によるスマートな接続環境と優れたエルゴノミクスを求めるユーザーに強く推奨できます。一般事務作業、プログラミング、sRGB色域が中心となる軽度のクリエイティブ作業、そして動画視聴といった多目的な用途に対応可能です。信頼性のある大手メーカーの製品を手頃な価格帯で探しており、かつスタンドの調整機能を重視する方にとって、非常にバランスの取れた選択肢となるでしょう。USB Type-C PD機能と優れたスタンド調整機能は、現代の多様化するワークスタイルへの適応力の高さを示しています。MacBookユーザーからの評価が高いことは、Apple製品とのデザイン的・機能的な親和性を示唆しており、既存のAppleエコシステム内で快適な外部ディスプレイ環境を構築したいユーザーにとって、魅力的な訴求ポイントとなります。

また、HDR10対応とスペックシートに記載されていても、DisplayHDR認証がないか、あってもDisplayHDR 400といったエントリーレベルの場合、劇的なHDR効果は期待できません。これはS2722QCに限らず、この価格帯の多くのモニターに共通する傾向であり、購入前にHDR性能への期待値を適切に設定しておくことが重要です。

B. ASUS ProArt Display PA279CRV

-

スペック表:

- 画面サイズ: 27インチ

- パネル: IPS非光沢

- 解像度: 4K ($3840 \times 2160$)

- リフレッシュレート: 60Hz

- 応答速度: 5ms (GTG)

- 色域: sRGB 100%, Adobe RGB 99%, DCI-P3 99% (公称値 ) (一部レビューでは実測値に差異あり )

- HDR: HDR10, VESA DisplayHDR 400

- 接続性: USB Type-C (DisplayPort Alternate Mode, 96W Power Delivery対応) x1, DisplayPort 1.4入力 x1, DisplayPort 1.4出力 (デイジーチェーン対応) x1, HDMI 2.0 x2, USB 3.2 Gen 1ハブ (Type-A x3, Type-C x1), イヤホンジャック

- スピーカー: 内蔵 (2W x2)

- スタンド: 高さ調整、チルト、スイベル、ピボット

- 想定価格帯: 約¥63,000~¥78,000

-

詳細なレビュー分析:

ASUS ProArt Display PA279CRVは、プロフェッショナルなクリエイターや色の正確性を重視するユーザーをターゲットとした27インチ4Kモニターです。その色再現性と豊富な機能が高く評価されています。-

肯定的な評価:

最大の特長は、その卓越した色再現性です。Adobe RGB 99%、DCI-P3 99%という広色域カバー率を誇り、工場出荷時に1台ずつキャリブレーションされ、色差$ΔE<2$という高い色精度を実現しています 。これにより、写真編集、動画編集、グラフィックデザインといった、色が重要な意味を持つ作業において、制作者の意図を忠実に再現することが可能です。ASUS独自のProArtプリセット機能を使えば、作業内容に応じてsRGB、Adobe RGB、DCI-P3といったカラースペースを簡単に切り替えられる点も、クリエイターにとって大きなメリットとなります 。接続性の高さも本機の魅力です。最大96Wの電力供給が可能なUSB Type-Cポートは、高性能なノートPCにも対応し、ケーブル1本で映像出力、データ転送、充電を完結できます 。さらに、DisplayPort出力端子を利用したデイジーチェーン接続に対応しており、複数のモニターをすっきりと配線して作業領域を拡張できます。豊富なUSBハブ機能も搭載し、周辺機器の接続も容易です。

エルゴノミクスにも配慮されており、スリムで洗練されたデザインのスタンドは、高さ調整、チルト、スイベル、ピボットといった柔軟な調整が可能です 。これにより、長時間の作業でも快適な姿勢を保つことができます。クリエイター向けモニターとしては、比較的手頃な価格設定も評価されています 。

-

否定的な評価・考慮事項:

一方で、いくつかの点については注意が必要です。特にコントラスト比に関しては、一部の実測レビューで公称値よりも低い数値が報告されており、暗部の階調表現に影響が出る可能性が指摘されています 。ただし、メーカー公称値は標準1000:1、最大3000:1であり 、他の多くのレビューでは問題ない、あるいは色域の広さでカバーされているとの意見も見られます 。ダイナミックコントラスト設定のオンオフによっても見え方が変わるため、この点は使用環境や設定によって評価が分かれる可能性があります 。OSDメニューの操作がボタン式であり、ジョイスティック式を採用する他機種と比較して直感的でないという意見もあります 。応答速度は5ms (GTG) と、クリエイティブ作業には十分ですが、フレームレートを重視する競技性の高いゲームには不向きです 。内蔵スピーカーの音質も、他の多くのモニター同様、過度な期待はできません 。また、一部のユーザーからは、DisplayPort接続時の音声出力に問題があったり、設定に工夫が必要だったりするとの報告も上がっています 。

-

-

コストパフォーマンス評価:

プロフェッショナルグレードの色性能、豊富な接続性、そしてエルゴノミックなデザインを考慮すると、ASUS ProArt Display PA279CRVはクリエイター向けモニターとして非常に高いコストパフォーマンスを持つと言えます 。 -

実際のユーザーレビュー記事の要約:

- 価格.comレビュー : 発色の良さと出荷時キャリブレーションが高く評価されています。USB Type-Cによる96W給電も非常に便利であるとの声が多いです。一方で、一部のユーザーからはDisplayPort接続時の音声に関する問題や、ピボット機能使用時のケーブルの取り回しにくさが指摘されています。

- DC Watchレビュー : 写真編集用途に最適と結論付けています。Adobe RGB対応の広色域と4K解像度による精細な表示、USB Type-C給電の利便性、柔軟なスタンド調整機能を高く評価。特に、この性能でこの価格帯であるコストパフォーマンスの良さが最大の魅力として強調されています。

- kapilog.jpレビュー : 高色域なIPSパネルによる鮮やかな表示、作業にもゲームにも程よい27インチ4K、豊富な調整機能と画面補助機能、そしてType-C 96W給電の使いやすさを評価しています。クリエイティブユースにおけるコストパフォーマンスは圧倒的であると述べています。ただし、応答速度の点から対人ゲームには不向きとも指摘しています。

- my-bestレビュー : 色の正確性はトップクラスで、色域も非常に広いと評価。インターフェースも充実しており、特にUSB Type-Cの利便性を強調しています。しかし、コントラスト比は実測値で低く、メリハリに欠けるため、迫力ある映像を楽しみたいユーザーには不向きとしています。OSDのボタン操作は慣れが必要とも述べています。

-

専門家としての推奨ポイントと理想的なユーザー像:

ASUS ProArt Display PA279CRVは、写真編集、動画編集、グラフィックデザインなど、色の正確性が業務の質を左右するプロフェッショナルや、本格的な作品制作を目指すハイアマチュアのクリエイターに最適な一台です。特に、Adobe RGBやDCI-P3といった広色域での作業が必須であり、かつUSB Type-Cによる96Wの強力な給電やDisplayPortデイジーチェーンといった高度な接続性を求めるノートPCユーザーにとって、その価値は非常に高いと言えるでしょう。ゲーミング性能よりも色再現性と作業効率を最優先するユーザーに適しています。コントラスト比については、確かに一部のレビューで低い数値が報告されており 、これはIPSパネルの一般的な特性と関連しています。暗部の階調表現が非常に重要な写真編集や、映画のような映像のカラーグレーディング作業においては、この点が影響を及ぼす可能性があります 。しかしながら、多くのクリエイター向けレビューでは、本機の広範な色域カバー率と卓越した色の正確性が高く評価されており 、ProArtプリセットによる柔軟なカラースペース管理も作業効率の向上に寄与します 。このため、コントラスト比に関する懸念材料は存在するものの、多くのクリエイターにとっては、それを補って余りあるほどの圧倒的な色再現性が大きな価値を提供していると考えられます。最終的には、ユーザー自身の具体的な作業内容と、コントラスト比の優先度を天秤にかけて判断することが求められます。

C. JAPANNEXT JN-IB315UR4FL-C65W-HSP (または同等性能のIPS Black搭載31.5インチモデル)

-

スペック表:

- 画面サイズ: 31.5インチ

- パネル: IPS Black (高コントラスト)

- 解像度: 4K ($3840 \times 2160$)

- リフレッシュレート: 60Hz

- 応答速度: 8ms (GTG) (オーバードライブ設定時)

- 色域: sRGB 99%, DCI-P3 88% (公称値 )

- HDR: HDR400相当 (最大輝度400cd/m², コントラスト比2000:1)

- 接続性: HDMI 2.0 x1, DisplayPort 1.2 x1, USB Type-C (DisplayPort Alternate Mode, 65W Power Delivery対応) x1, USB-A (KVM機能用) x2, USB-B (KVM機能用) x1

- スピーカー: 内蔵 (2W x2)

- スタンド: 高さ調整、チルト、ピボット(HSPモデルは昇降式ピボット対応 )

- その他: KVM機能、4辺フレームレスデザイン

- 想定価格帯: 約¥68,000~¥73,000

-

詳細なレビュー分析:

JAPANNEXT JN-IB315UR4FL-C65W-HSPは、比較的新しいパネル技術である「IPS Black」を搭載し、高コントラストと広色域を両立させた31.5インチ4Kモニターです。多機能性と価格のバランスが注目されます。-

肯定的な評価:

本機の最大のセールスポイントは、IPS Blackパネルの採用による高コントラスト表現です。従来のIPSパネルが苦手としていた黒の沈み込みが大幅に改善され、公称コントラスト比2000:1を実現しています 。これにより、映像コンテンツのメリハリが向上し、写真や動画をより深みのある美しい映像で楽しむことができます。複数のPCを1組のキーボードとマウスでシームレスに操作できるKVM機能も搭載しており、作業効率の向上に貢献します 。USB Type-Cポートは最大65Wの電力供給に対応し、ノートPCとの接続もケーブル1本でスマートに行えます。

31.5インチという大画面は、4K解像度との組み合わせで広大な作業スペースを提供し、複数のウィンドウを展開しても窮屈さを感じさせません 。また、4辺フレームレスデザインは見た目がスタイリッシュなだけでなく、デュアルモニター環境を構築する際にも画面間のベゼルが気になりにくいというメリットがあります 。これだけの機能を備えながら7万円前後という価格設定は、コストパフォーマンスの観点から非常に魅力的です 。

-

否定的な評価・考慮事項:

操作性に関しては、モニター背面に配置されたスティック型ボタンの扱いに慣れが必要で、特にメニューの決定操作などで誤って電源を切ってしまうといった報告が複数のレビューで見られます 。内蔵スピーカーの音質についても、多くのJAPANNEXT製品同様、期待できるレベルではないとの評価が一般的です 。スタンドの品質については、このHSPモデルは昇降式ピボット機能を備えており、比較的良好な評価を得ているようですが 、一部のユーザーからはVESAマウント用のスペーサーの長さに問題があるとの指摘もあります 。

最も注意すべきは、JAPANNEXT製品全般に共通する品質管理と耐久性に関する懸念です。ユーザーレビューでは、ドット抜け、初期不良、あるいは長期間使用する中での故障といった報告が、他社製品と比較して散見される傾向にあります 。ただし、サポート対応に関しては、迅速で丁寧だったという肯定的な声も存在します 。

-

-

コストパフォーマンス評価:

最新技術であるIPS Blackパネルを搭載し、KVM機能やUSB Type-C PDといった利便性の高い機能を備えながら、この価格帯を実現している点は、非常に高いコストパフォーマンスを示していると言えます。しかし、JAPANNEXT製品特有の品質面でのリスクも十分に考慮し、購入を検討する必要があります。 -

実際のユーザーレビュー記事の要約:

- ikoanlifeレビュー : IPS Black液晶の豊かな表現力、Type-Cケーブル1本での給電可能な利便性、KVM機能の有用性、そしてフレームレスデザインを高く評価しています。一方で、ディスプレイボタンの操作性には注意が必要であると指摘。31.5インチの縦配置での作業性の良さにも言及しています。

- my-bestレビュー (JN-IB315UR4FL-C65W-HSPの直接的なレビューではないものの、JAPANNEXTの他モデルの傾向として) コントラスト比や色の正確性は良好で、インターフェースも充実していると評価。スタンドの調整幅が広く、VESAマウントに対応している点もメリット。カラーモードも搭載。

- Amazonレビュー : 発色は良好との評価。しかし、VESAマウント用スペーサーの構造や、背面の操作スティックの使い勝手に不満の声が見られます。画面表示そのものは綺麗であると評価されています。

- yu-log.onlineレビュー (JN-27IPSB4FLUHDR-HSPのレビューですが、IPS Black搭載モデルとして参考) IPS Blackによる引き締まった黒の表現、iPadとの連携の容易さ、ゲームにおける没入感を高く評価。スピーカーの音質は期待できないとし、スタンドのはめ込みが硬い場合があるとも指摘しています。

-

専門家としての推奨ポイントと理想的なユーザー像:

JN-IB315UR4FL-C65W-HSPは、従来のIPSパネルのコントラスト比に不満を感じており、より引き締まった黒表現と高いコントラストを求めるユーザーに最適な選択肢です。特に、複数のPC(例えば、仕事用のノートPCと個人用のデスクトップPC)を1つのモニター環境で効率的に使い分けたいKVM機能重視のユーザーや、31.5インチの大画面で写真編集、動画鑑賞、あるいは広大な作業スペースを必要とするユーザーにとって、その価値は大きいでしょう。

IPS Blackという最新技術を比較的低コストで導入したいものの、JAPANNEXT製品に時折見られる品質面でのリスクについて理解し、それを許容できるユーザーに向いています。IPS Blackパネルは、従来のIPSパネルが持つ広視野角や良好な色再現性といった利点を維持しつつ、弱点であったコントラスト比を大幅に改善する技術です 。これにより、VAパネルに近い引き締まった黒の表現が可能となり、映像コンテンツのリアリティや深みが増します。JAPANNEXTがこの先進的なパネル技術を比較的安価なモデルに積極的に採用している点は、高コントラストなIPSモニターの市場における普及を後押しする可能性を秘めています。

一方で、JAPANNEXTは多機能・高スペックなモニターを魅力的な低価格で提供することで市場での存在感を確立していますが 、製品の品質管理や長期的な耐久性に関しては、依然としてユーザーレビューで懸念の声が聞かれることも事実です 。購入を検討する際には、この価格と品質のトレードオフを十分に理解しておく必要があります。

D. I-O DATA EX-CU271AB-F (または同等後継機)

-

スペック表:

- 画面サイズ: 27インチ

- パネル: AAS (Advanced super Dimension Switch - IPS系) 非光沢

- 解像度: 4K ($3840 \times 2160$)

- リフレッシュレート: 60Hz

- 応答速度: 5ms (GTG オーバードライブレベル2設定時)

- 色域: sRGBカバー率の公式な記述は限定的だが、ユーザーレビューでは発色は良好との評価が多い

- HDR: HDR10対応 (HDMI接続時のみ)

- 接続性: HDMI x1, DisplayPort x1, USB Type-C (DisplayPort Alternate Mode, 給電対応 - 65W) x1, USB-Aハブ x2

- スピーカー: 内蔵

- スタンド: フリースタイルスタンド(高さ調整、チルト、スイベル、ピボット)

- 想定価格帯: 約¥34,000~ (EX-CU271AB-Fは比較的新しいモデルのため、価格は変動の可能性あり。類似モデルEX-LDGCU271DBは¥50,000前後 )

-

詳細なレビュー分析:

I-O DATA EX-CU271AB-Fは、国内メーカーであるアイ・オー・データ機器が提供する27インチ4Kモニターです。バランスの取れた性能と、ユーザーフレンドリーな機能、そして国内メーカーならではの安心感が特徴です。-

肯定的な評価:

画質に関しては、4K解像度による鮮明な映像表示と、AASパネル(広視野角なIPS系パネル)による良好な発色が多くのユーザーに評価されています 。文字もくっきりと表示され、オフィスワークやウェブ閲覧に適しています。USB Type-C接続に対応しており、映像出力とPCへの給電(最大65W)をケーブル1本で行える利便性も高く評価されています 。また、特筆すべきは「フリースタイルスタンド」と呼ばれる高機能なスタンドです。高さ調整、チルト、スイベル、そして画面を90度回転できるピボット機能に対応しており、ユーザーの作業環境や姿勢に合わせて最適なポジションに調整可能です 。

国内メーカーであることの安心感や、3年間の長期保証、そして土日を含めたサポート体制も、多くのユーザーにとって大きな魅力となっています 。これらの要素と、提供される機能・画質を考慮すると、コストパフォーマンスは良好であるとの意見が多く見られます 。操作性についても、ボタン操作が基本となりますが、誤操作しにくいという肯定的な声があります 。

-

否定的な評価・考慮事項:

多くのモニター同様、内蔵スピーカーの音質については期待しない方が良いとの評価が一般的です 。また、同社製の旧モデル(例:EX-LD4K271DB)のレビューでは、画質調整の項目が少ない、あるいは調整が大雑把であるといった指摘がありました 。EX-CU271AB-Fにおける詳細な調整機能については、さらなる情報確認が推奨されます。デザインに関しては、機能性を重視した実直なものであり、一部のユーザーからは「昔ながらのデザイン」といった印象も持たれています 。また、Amazonのレビューでは、梱包材がリサイクルしにくい構造であるというユニークな指摘も見られました 。

-

-

コストパフォーマンス評価:

国内メーカーとしての信頼性、3年間の長期保証、USB Type-C接続や多機能なフリースタイルスタンドといった充実した機能を備えながら、比較的手頃な価格帯を実現しており、総じてバランスの取れた高いコストパフォーマンスを持つ製品と言えます。 -

実際のユーザーレビュー記事の要約:

- Amazonレビュー : 画質の良さとコストパフォーマンスの高さが多くのユーザーに評価されています。PCとの接続が簡単で、オフィスソフトの使用にも適しているとの声が多数。一方で、内蔵スピーカーの音質には不満の声が見られます。取り付けの容易さも好評です。

- 価格.comレビュー (EX-LD4K271DB , EX-CU271AB-F ): 旧モデルのEX-LD4K271DBはコストパフォーマンスが良いものの、スタンドの高さ調整機能がなく、画質調整項目が少ないという意見がありました。EX-CU271AB-Fについては、Type-C接続の利便性やモニターアームへの設置の容易さが評価されています。

- ブログレビュー : EX-CU271AB-Fは豊富な入力ポートやフリースタイルスタンドが日々の作業を快適にするとの評価。ただし、視野角や内蔵スピーカーの音質については、一部で改善を望む声もあるようです。

-

専門家としての推奨ポイントと理想的なユーザー像:

I-O DATA EX-CU271AB-Fは、国内メーカーならではの安心感や充実したサポート体制を重視し、かつバランスの取れた性能と実用的な機能を求めるユーザーに最適な選択肢です。特に、USB Type-C接続によるスマートな作業環境と、フリースタイルスタンドによる優れたエルゴノミクスを重視する方には強く推奨できます。事務作業、プログラミング、ウェブ閲覧、動画視聴といった幅広い用途に対応できる汎用性の高いモニターを探している方にとって、信頼できる一台となるでしょう。アイ・オー・データのような国内ブランドは、激化する海外ブランドとの価格競争の中で、サポートの手厚さ(例:土日サポート )や長期保証(例:3年保証 )といった付加価値によって差別化を図っています。EX-CU271AB-Fは、USB Type-Cという最新の接続性や、エルゴノミクスに優れたフリースタイルスタンド を搭載しながらも、比較的手頃な価格帯を維持しています。この堅実な製品作りは、派手さよりも安定した品質とサポートを求めるユーザー層に高く評価されるでしょう。

また、USB Type-C PD機能や高機能スタンドが、もはや一部の高級機だけのものではなく、中価格帯の製品においても標準的な装備となりつつある市場のトレンドを反映している点も注目に値します。これにより、より多くのユーザーが快適で効率的な作業環境を手に入れやすくなっています。

E. LG 27UP850N-W (またはその後継機や類似スペックのLG製27インチUSB-Cモデル)

-

スペック表:

- 画面サイズ: 27インチ

- パネル: IPS非光沢

- 解像度: 4K ($3840 \times 2160$)

- リフレッシュレート: 60Hz

- 応答速度: 5ms (GTG)

- 色域: DCI-P3 95%

- HDR: VESA DisplayHDR 400

- 接続性: HDMI x2, DisplayPort x1, USB Type-C (DisplayPort Alternate Mode, 90W Power Delivery対応) x1, USB 3.0ダウンストリーム x2, ヘッドホン出力

- スピーカー: 内蔵 (5W x2, MaxxAudio®対応)

- スタンド: 高さ調整、チルト、ピボット

- 想定価格帯: 約¥50,000~¥60,000 (27UP850N-Wは流通状況により価格変動。後継機も同価格帯が予想される )

-

詳細なレビュー分析:

LG 27UP850N-W(およびその後継・類似モデル)は、広色域と高出力のUSB Type-C給電を特徴とする、クリエイティブ用途にも対応可能な27インチ4Kモニターです。-

肯定的な評価:

本機の大きな強みは、DCI-P3カバー率95%という広色域です 。これにより、sRGBをほぼ完全にカバーしつつ、より鮮やかで豊かな色彩表現が可能となり、写真編集や動画編集といったクリエイティブな作業にも適しています。4K解像度とIPSパネルによる高精細で広視野角な表示も、多くのユーザーから高く評価されています 。USB Type-Cポートは最大90Wという高出力の電力供給に対応しており 、多くの高性能ノートPCに対してもケーブル1本で映像出力、データ転送、そして安定した充電を同時に行うことができます。これはデスク周りをシンプルに保ちたいユーザーにとって大きなメリットです。

高さ調整やピボット(縦回転)に対応した多機能スタンドや、比較的スリムでスタイリッシュなデザインも好評です 。また、LGが提供するOnScreen Controlソフトウェアを使用することで、モニターの各種設定をWindows上で直感的に行える点も利便性を高めています 。これらの機能と画質を総合的に考慮すると、コストパフォーマンスに優れているとの評価が多く見られます 。

-

否定的な評価・考慮事項:

内蔵スピーカーは5W x2でMaxxAudio®に対応しているものの、音質については過度な期待は禁物であり、外部スピーカーの使用を検討するユーザーもいます 。また、一部のレビューでは、初期不良や製品の外装(塗装や質感)にチープさを感じるという指摘も見られました 。HDR性能に関しては、VESA DisplayHDR 400認証を取得していますが、これはHDR規格の中ではエントリーレベルであり、HDRコンテンツの表示効果は限定的であると理解しておく必要があります 。

-

-

コストパフォーマンス評価:

DCI-P3 95%という高い色再現性、90Wという高出力のUSB Type-C給電、そして多機能なスタンドを備えている点を考慮すると、特にクリエイティブな作業も視野に入れるユーザーにとって、非常にバランスの取れたコストパフォーマンスの高い選択肢と言えます。 -

実際のユーザーレビュー記事の要約:

- Amazonレビュー : 画質、発色、USB Type-C接続の利便性、そしてデザインが高く評価されています。コストパフォーマンスが良いとの声も多数。ただし、スピーカーの音質や製品の品質管理(初期不良など)については、一部で意見が分かれるようです。

- ブログレビュー (solunita.net) : USB Type-C接続による給電と画面接続をケーブル1本でまかなえる利便性、そして画質と発色の良さを絶賛しています。コストパフォーマンスに優れた機種として推奨されています。

- Gaming PC Lifeレビュー (27UP850N-W , 27BP85UN-W ): DCI-P3 95%の広色域、90W給電対応のUSB Type-C、エルゴノミックなスタンドを高く評価。仕事から普段使い、軽度のクリエイティブ作業まで幅広く活躍できるモニターとして紹介されています。

-

専門家としての推奨ポイントと理想的なユーザー像:

LG 27UP850N-W(またはその後継・類似モデル)は、一般的なオフィスワークやウェブブラウジングに加え、写真編集や動画編集といったDCI-P3色域を活かせるクリエイティブな作業も行うプロシューマーやホビイストに最適なモデルです。特に、MacBook Proのような比較的高性能なノートPCをメインマシンとして使用し、90WクラスのUSB Type-C給電を必要とするユーザーにとっては、その利便性が際立ちます。画質、機能、デザインのバランスが良く、幅広い用途に対応できる高品質な4Kモニターを手頃な価格で探している方におすすめです。DCI-P3カバー率95%というスペックは 、一般的なsRGBモニターよりも豊かな色彩表現を可能にし、特に赤や緑の領域でその違いが顕著に現れます。これは、映像コンテンツの制作や鑑賞、あるいはHDRコンテンツの表示において、より制作者の意図に近い色再現を求めるユーザーにとって重要な要素となります。この色域は、プロフェッショナル向けのAdobe RGB特化型モニターと、一般的なsRGBモニターの中間に位置し、幅広いユーザー層にアピールする汎用性を持っています。

また、USB Type-Cによる電力供給能力は、接続するノートPCの消費電力によってその重要性が大きく変わります。一般的な薄型ノートPCであれば60-65Wでも十分な場合がありますが、高性能なCPUや専用GPUを搭載したクリエイター向けノートPCやゲーミングノートPCでは、より高い給電能力が求められます。本機が提供する90Wの給電能力は 、そのようなパワフルなノートPCユーザーにとっても安心感があり、別途専用のACアダプターを持ち運ぶ手間を省くことができる実用的なメリットとなります。

4. 選外となったモニターについて(注目すべき製品・選外理由)(Monitors Considered but Not Selected: Honorable Mentions / Justification for Exclusion)

今回の選定プロセスでは、多くの4Kモニターを検討しましたが、最終的にトップ5には入らなかったものの、注目すべき製品や、ユーザーの要求する「優れたモニター」という基準に照らして「微妙だ」と判断し選外とした製品がいくつかありました。ここではその代表的な例と理由を説明します。

-

JAPANNEXT JN-IPS2707UHDR:

- 注目点: このモニターは、4K解像度とIPSパネルを搭載しながら、市場で際立って安価な価格設定が大きな特徴です 。スペックシート上ではsRGB 100%カバーも謳っており 、価格を考えると非常に魅力的に映ります。

-

選外理由(微妙だと判断した点):

最大の懸念点は、品質管理と長期的な耐久性です。多くのユーザーレビューにおいて、ドット抜け、画面に線が入る、早期の故障、スタンドの不安定さといった問題が、他の主要ブランド製品と比較して目立つ頻度で報告されています 。JAPANNEXT社自身のドット抜けに関する規定も、比較的ユーザーにとっては厳しいものとなっています 。

加えて、メーカーサポートの対応についても、修理に時間がかかったり、必ずしも満足のいく結果が得られなかったりするケースが報告されています 。

これらの点を総合的に勘案すると、初期投資の低さは魅力的であるものの、製品の信頼性や購入後の安心感という観点からは、万人には推奨しづらいと判断しました。特に「優れたモニター」を求める今回の趣旨からは、品質リスクの高さが「微妙だ」という評価に繋がりました。

このJN-IPS2707UHDRのような超低価格帯の製品は、「価格対リスク」の典型例と言えます。非常に低い価格で4K IPSモニターを手に入れられる可能性はありますが、一方で品質問題に直面する確率も相対的に高いと考えられます。その価値は、運良く良品個体を引き当て、かつサポートを必要としない場合に最大化されますが、そうでない場合には結果的に高い買い物になる可能性も否定できません。

-

BenQ MOBIUZ EX2710U:

- 注目点: 144Hzという高リフレッシュレート、BenQ独自のtreVoloオーディオ技術を搭載した優れた内蔵スピーカー、ノイズキャンセリングマイクなど、ゲーミングに特化した機能が非常に充実しています 。画質に関しても、多くのレビューで良好な評価を得ています。

-

選外理由(微妙だと判断した点):

主な理由は価格帯です。高性能なゲーミング機能を満載しているため、一般的な4Kモニターと比較して高価になる傾向があります 。本レポートの選定基準である「コストパフォーマンス」を、より汎用的な用途(事務作業、クリエイティブ作業、一般的なエンターテイメント)という観点から評価した場合、特化したゲーミング機能が不要なユーザーにとっては、価格に見合う価値を感じにくい可能性があります。

また、主なターゲットユーザーがゲーマーであり、一般的な用途やクリエイティブ作業を主眼とするユーザーにとっては、一部オーバースペックとも言える機能が含まれます。さらに、一部のレビューではMacとの接続時にHDR表示に問題が生じたという報告や 、メーカーサポートの対応に不満を感じたという声も見られました 。内蔵スピーカーに関しても、treVolo搭載とはいえ期待外れだったという意見も少数ながら存在します 。

このモニターは特定のニッチ(高品質な4Kゲーミング体験を求める層)においては非常に優れた製品ですが、より幅広いユーザー層に対する「コストパフォーマンスに優れた4Kモニター」という観点からは、他の汎用性の高いモデルを優先しました。

-

Philipsの安価な4Kモニター (例: 278E1A/11など):

- 注目点: Philipsブランドの一部の4K IPSモニターは、市場で非常に安価な価格帯で提供されており、時には5年間の長期保証が付帯している場合もあります 。これは予算を抑えたいユーザーにとって魅力的な選択肢となり得ます。

-

選外理由(微妙だと判断した点):

しかし、価格の安さと引き換えに、品質面での懸念がいくつか報告されています。具体的には、画面に縦線が入る、画面がちらつくといった初期不良や故障に関するレビューが一部で見られます 。

また、画質調整機能の種類が少なかったり、応答速度が遅かったり、あるいはテキスト表示時に文字がにじんで見えるといった、性能面での妥協点も指摘されています 。内蔵スピーカーの音質も、やはり期待できるレベルではないとの評価が一般的です 。

長期保証は安心材料の一つではありますが、製品自体の品質にばらつきがあり、初期不良や故障が頻繁に発生するようであれば、保証期間内であっても修理や交換の手間が発生し、結果的にユーザーの満足度を損なう可能性があります。Philipsの低価格モデルは、確かに魅力的な価格を提示していますが、報告されている不具合や性能面の妥協点を考慮すると、今回の「優れたモニター」という基準には合致しなかったため、選外としました。

5. 4Kモニター選びにおける重要な考慮事項 (Key Considerations When Choosing a 4K Monitor)

4Kモニターの選択は、単にスペック表の数値を比較するだけでは最適な一台を見つけることが難しい複雑なプロセスです。ここでは、後悔のない選択をするために、特に重視すべき点を解説します。

-

用途の明確化:

どのような目的で4Kモニターを使用するのかを明確にすることが、最も重要な第一歩です。- 一般作業・プログラミング: 日常的なオフィスワーク、ウェブブラウジング、プログラミングなどでは、テキストの読みやすさ(鮮明さ)、十分な作業スペースを確保できる画面サイズ、長時間の使用でも疲れにくいスタンドの調整機能(高さ、角度)、そしてブルーライト軽減機能などが重要な選択基準となります。一般的には27インチまたは32インチのIPSパネル搭載モデルがバランスが良いとされています 。

- クリエイティブ作業 (写真・動画編集、デザイン): 色の正確性が最も重要視されます。Adobe RGBやDCI-P3といった広色域のカバー率、工場出荷時のキャリブレーション精度(色差$ΔE$の値)、ユーザー自身によるキャリブレーション機能の有無、コントラスト比、そして画面全体の輝度均一性などがチェックポイントです。ASUSのProArtシリーズのようなクリエイター向けモデルが有力な候補となります 。

- ゲーミング: 映像の滑らかさが求められるため、リフレッシュレート(120Hz以上を推奨)、応答速度(例:1ms)、そしてティアリングやスタッタリングを防ぐ同期技術(AMD FreeSyncやNVIDIA G-SYNC)の対応が重要になります 。

-

パネル種類:

モニターの表示品質を大きく左右するパネルの種類と、その特性を理解することが不可欠です。- IPS (In-Plane Switching): 広視野角で、どの角度から見ても色変化が少ないのが最大の特長です。色再現性も良好で、本レポートで推奨する多くのモデルで採用されています。ただし、一般的にVAパネルと比較してコントラスト比が低く、暗い画面で四隅が光って見える「IPSグロー」と呼ばれる現象が発生しやすいという弱点があります。この点は、特に暗いシーンの多い映像コンテンツを扱う際に留意が必要です。

- VA (Vertical Alignment): 高いコントラスト比を実現しやすく、引き締まった黒の表現が得意です。映画鑑賞など、メリハリのある映像を楽しみたい場合に適しています。近年では湾曲モニターにも多く採用されています 。一方で、IPSパネルと比較して視野角が狭く、応答速度もやや劣る傾向があります。

- TN (Twisted Nematic): 応答速度が非常に速いという利点があり、競技性の高いゲーミングモニターで採用されることがあります。しかし、色再現性や視野角はIPSやVAパネルに大きく劣るため、画質を重視する最近の高品質な4Kモニターでは採用例が少なくなっています 。

-

接続性:

モニターとPCやその他のデバイスを接続するためのインターフェースも重要な確認項目です。- USB Type-C: 近年、特にノートPCユーザーにとって重要度が増しているのがUSB Type-C接続です。映像入力、データ転送、そしてPCへの電力供給(Power Delivery、PD)をケーブル1本でまかなえるため、デスク周りが非常にすっきりとします。PD機能を利用する場合は、モニターが供給できる電力(W数)が、接続するノートPCの要求電力に見合っているかを確認する必要があります。また、2台のPCでキーボードやマウスを共有できるKVM機能が搭載されていると、さらに利便性が向上します。

- HDMI, DisplayPort: 4K解像度で意図したリフレッシュレート(通常60Hz以上)を表示するためには、ケーブルとポートのバージョンが対応している必要があります。例えば、HDMI 2.0やDisplayPort 1.4以上が一般的です。接続するデバイスの出力ポートも確認しましょう。

-

スタンド機能とVESAマウント:

長時間の作業における快適性や作業効率は、モニターの設置位置に大きく影響されます。- 高さ調整、チルト(上下角度調整)、スイベル(左右首振り)、ピボット(縦横回転)といったスタンドの調整機能は、エルゴノミクスを向上させる上で非常に重要です。特にピボット機能は、縦長の文書作成やプログラミング、ウェブサイト閲覧などで威力を発揮します。

- もし付属スタンドの調整機能が不十分であったり、品質に不安があったりする場合は、VESAマウント規格に対応しているかを確認しましょう。対応していれば、市販のモニターアームを取り付けることで、より自由な位置調整が可能になります。ただし、モニターアームの購入は追加のコストとなる点に留意が必要です。

-

HDR性能:

HDR(ハイダイナミックレンジ)対応を謳うモニターは増えていますが、その効果は認証レベルによって大きく異なります。- VESAが策定するDisplayHDR認証のレベル(例:DisplayHDR 400, 600, 1000など)が目安となりますが、特にエントリーレベルのDisplayHDR 400では、SDR(標準ダイナミックレンジ)と比較して大きな画質向上は期待できない場合が多いです。本格的なHDR体験を求めるのであれば、より高い輝度とコントラスト比、そして理想的にはローカルディミング(部分駆動バックライト)機能を備えた、DisplayHDR 600以上の認証を持つモデルを検討する必要があります。

-

スピーカー:

多くのモニターには内蔵スピーカーが搭載されていますが、その音質は基本的に「おまけ程度」と考えた方が良いでしょう。省スペース化やコストダウンの影響で、高音質なスピーカーを搭載しているモデルは稀です。映画鑑賞、音楽再生、ゲームなどで良質なサウンドを楽しみたい場合は、別途外部スピーカーやヘッドホンの使用を前提に計画することをおすすめします。 -

信頼性と保証:

特に低価格帯のブランド製品を選択する際には、ユーザーレビューを注意深く確認し、品質管理の状況、耐久性に関する報告、そしてメーカーのサポート体制について情報を集めることが重要です。製品保証期間の長さや、保証内容(例:無輝点保証の有無)も、万が一の際に備えて確認しておきたいポイントです。モニター選びは、単一のスペックの優劣だけで決まるものではありません。自身の用途を明確にし、作業環境、予算、そして各機能が実際にどの程度の性能を発揮するのか(例えば、HDR効果やスピーカーの音質)、さらには潜在的な品質リスクといった要素を総合的に評価し、優先順位を付けて判断することが、満足のいく一台を見つけるための鍵となります。

6. 結論 (Conclusion)

本レポートでは、ECサイトのユーザーレビューとコストパフォーマンスの観点から、専門家の視点で厳選した4Kモニター5機種、Dell S2722QC、ASUS ProArt Display PA279CRV、JAPANNEXT JN-IB315UR4FL-C65W-HSP、I-O DATA EX-CU271AB-F、そしてLG 27UP850N-W(またはその後継機・類似モデル)を推奨しました。これらのモニターは、それぞれ異なる強みを持ち、多様なユーザーのニーズに応える可能性を秘めています。

Dell S2722QCは、USB Type-Cの利便性と優れたスタンド機能、そしてバランスの取れた画質で、特にノートPCユーザーや汎用性を求めるユーザーに適しています。ASUS ProArt Display PA279CRVは、卓越した色再現性と豊富な接続性により、色の正確性を最優先するクリエイターにとって強力な選択肢となります。JAPANNEXT JN-IB315UR4FL-C65W-HSPは、IPS Blackパネルによる高コントラストとKVM機能、大画面を比較的低コストで実現したいユーザーに魅力的な製品ですが、品質面でのリスクも考慮が必要です。I-O DATA EX-CU271AB-Fは、国内メーカーの安心感と堅実な機能性で、バランスを重視するユーザーに適しています。LG 27UP850N-Wは、DCI-P3 95%の広色域と高出力のUSB Type-C給電により、クリエイティブ用途も視野に入れるユーザーにとって魅力的な選択肢です。

4Kモニターの選択は、技術の進化と製品の多様化により、ますます複雑になっています。しかし、本レポートで示したように、自身の用途を明確にし、スペックシートの数値だけでなく、実際のユーザーレビューや専門家の評価、そして潜在的なリスクとベネフィットを総合的に比較検討することで、個々のニーズに合致した最適な一台を見つけ出すことが可能です。本レポートが、読者の皆様にとって、後悔のない、満足のいく4Kモニター選びの一助となれば幸いです。

それぞれに感じたこと

1. 事前確認

ManusAI

特に確認などはなく、要件を投げるとすぐに実行してくれます。

ですが、実行途中に新しい要件を追加したりすることが出来るらしいので、最初に定義されるTodo.mdを確認して自分の想定と異なる部分があれば修正を指示すれば問題なさそうです。

ですが、「知識」という項目があり、他のツールでいうmemory的な機能があるので、「実行前にユーザーに要件を詳しく確認する」という知識を追加しておけば実行前に詳細を詰めるように確認してくれます。

ChatGPT Deep Research

何個かの確認事項を投げてくれるので、それに従って要件を追加することでより自分の求めている情報を集めやすいと感じました。

Gemini Deep Research with 2.5 Pro

最初に実行方針を示してくれるので、実行方針に対して修正を入れることができます。

事前確認 まとめ

個人的にはChatGPTのように回答しやすい状態で確認を投げてくれるとありがたかったです。

Geminiの手順を確認するのはちょっと大変ですし、ManusAIは気を抜いてたらそのまま見当違いの方針で調査を進めてしまう可能性もありますので。むしろ、わざわざ細かく言わなくてもタスクを遂行としてくれる目指す姿があるとも思いました。

要した時間(4Kモニターに関する質問の件)

ManusAI

A. 15分程度

結構早かったです。

ちゃんと測ったわけではないですが、15分ほどだったと思います。

ChatGPT Deep Research

A. 10分弱(軽量モデル)

軽量バージョンを使用したため、早かったです。

10分かからなかったくらいだったと思います。

Gemini Deep Research with 2.5 Pro

A. 40分以上

結構時間かかりました。

40分以上かかったと思います。

要した時間 まとめ

基本的にはツールごとに時間が変わるわけでないと思いました。

タスクの複雑さと、必要な情報が容易にアクセスできるものかその辺で大きく変わってくる気がします。

あとは、軽量バージョンかフルバージョンかというのが大きい気がします。

実際にコードを書いてデプロイまでしてもらった

1. PokéAPIを使用して、実際にマップを移動して戦闘を行えるポケモンのゲームを作って

実際にデプロイして公開することも可能なので、公開しました。

(アプリの作成:500クレジット / デプロイ作業(結構失敗してた):600クレジット)

普通だと1900クレジットを19ドルなので、普通に1500円以上かかっている計算になります…😭

(現在は出たばかりだからか、+1900クレジット付与してくれているので、ダメージは少し軽減された_(´ཀ`」 ∠)_)

2. 「私(ASO HIROTO)のポートフォリオを作成して」

ポートフォリオを作成してもらいました。

最初に作ってもらったものから修正依頼を投げて、最後は自分でManusが立ち上げているVSCode上で直接編集して、デプロイしてもらって終了としました。

- 第一弾(303クレジット)

- 第二弾(500クレジット)

- 第三弾(800クレジット)

- 第四弾(954クレジット:手動修正)

内容に関しては勝手に色々書いてくれているので、指示していない内容も多く書かれているのですが、その辺はきちんとContextを与えるか、自分で書き換えれば解決しますので問題ないかと思います。

まとめ

デプロイまで行ってくれるのは非常にありがたいですが、精度やクオリティーとしては微妙な結果となりました。

デプロイにこけることがちょくちょくあるので、成功するまで行ってくださいという指示を行うと解決まで動いてくれます。(クレジットが消費され過ぎてしまう可能性があるので注意)

Googleドライブに入っている情報を与えられる

ManusはローカルPCに入っている情報に加えて、Googleドライブで管理しているファイル、情報も与えることができます。

スプレットシートや、ドキュメントなどの情報を与えられるので、GoogleスライドをそのままWebサイトにして。という事もできます。

以下のようなことができます。

-

エクセルシートをWebサイトに変える

-

スライドをWebサイトに変える

実際にスプレットシートの情報を与えている例です

- スプレットシートの情報から効率的なスケジュールを組んでくれる

他のユーザーのユースケースを確認する

以下のページから他のユーザーが制作したものやフローを確認できます。

クレジットについて

ただいま登録すると、無料クレジット1000がもらえます。

そして、毎日回復する枠300クレジットがあるので、一日300クレジット以内の使用であればずっと使えます。

最初に付与される、1000クレジットは使い切りなので有料プランに入る予定のない方は慎重に使いましょう。

セキュリティーについて

規約について色々と書いてあったのでAIにまとめてもらうと…

-

学習への利用の可能性:

あなたがManusサービスに与えた情報(プロンプトやその他の入力データ)およびサービスから出力された情報(AIによる生成物)、これら全てを含む「User Data」は、Manus社のサービスを改善する目的(これにはAIモデルの学習が含まれると考えられます)で使用される可能性があります。

-

User Dataの所有権:

規約上、「User Data」の所有権はあなた(ユーザー)またはあなたのライセンサーにあります。 Manus社がこれらのデータの所有権を主張することはありません。

-

学習時のデータの扱い:

Manus社がサービス改善(学習を含む)のために「User Data」を利用する際には、そのデータを**「集約化および匿名化された形 (in an aggregated and anonymized manner)」**で扱います。つまり、個々のユーザーを特定できないように処理した上で利用されます。

人間の私がまとめると

- サービス内のデータは全て学習に使われる可能性がある

- 学習に使う際は、個人が特定できないように匿名化・集約化はされるらしい

- データの所有権自体はユーザーにある

(サービス改善という目的においては、永久的に Manus 側に利用する権利を付与している状態?)

なので社外秘の情報や、学習に利用されると困るような情報を与える場合は注意しましょう!

セキュリティー(サーバーが中国にあるらしいけど大丈夫なの編)

以下の記事でも言及されていますが、Manusは中国で開発されており、サーバーも中国にあるらしいので仕事の重要な情報はもとい、自分の個人情報も最小限にとどめるのが良いでしょう。

第三者による安全性の担保がされていないという点も、非常にリスクだと感じるので以下の記事を一読いただいた上で利用されるのが良いと思います。

【2】危険。ユーザー情報は保護されない。どうしても利用する場合は、捨てアカウントで利用する。

改めてですが、現段階では個人での利用にとどめて、会社の情報は扱わないようにし、個人情報は自己責任で出来る限り使用しないようにするのが良いかと思います。

まとめ

今回は新しく触れるようになったManusAIを触ってみました。

私も本日触り始めた段階なので、情報が間違っていたり、説明しきれていない機能が多くあると思います。

セキュリティーのリスクには言及させていただきましたが、無料のクレジットがありますので、ご自分で判断いただいた上で、ぜひ触ってみてください!

ぜひ画期的な使い方や、生産性の向上に繋がりそうないい感じの使い方を思いついた方は記事にて共有いただけますと嬉しいです!

後日談

フィードバックしたら、100クレジットくれるので毎回FBを送っているのですが、Manusがデプロイをミスり続けてクレジットを消費してしまったことがありました。それをFBしたところ後日、返還いただけました。