はじめ

こんにちは!今日からCodeforcesの勉強を始めることにしました。この記事では、効率的な問題解き戦略について紹介します。特に、収集した約3000問のデータから導き出したアルゴリズム難易度分布をもとに、どのようなレベルでどのアルゴリズムをマスターすべきかを分析します。

アルゴリズム難易度分布分析

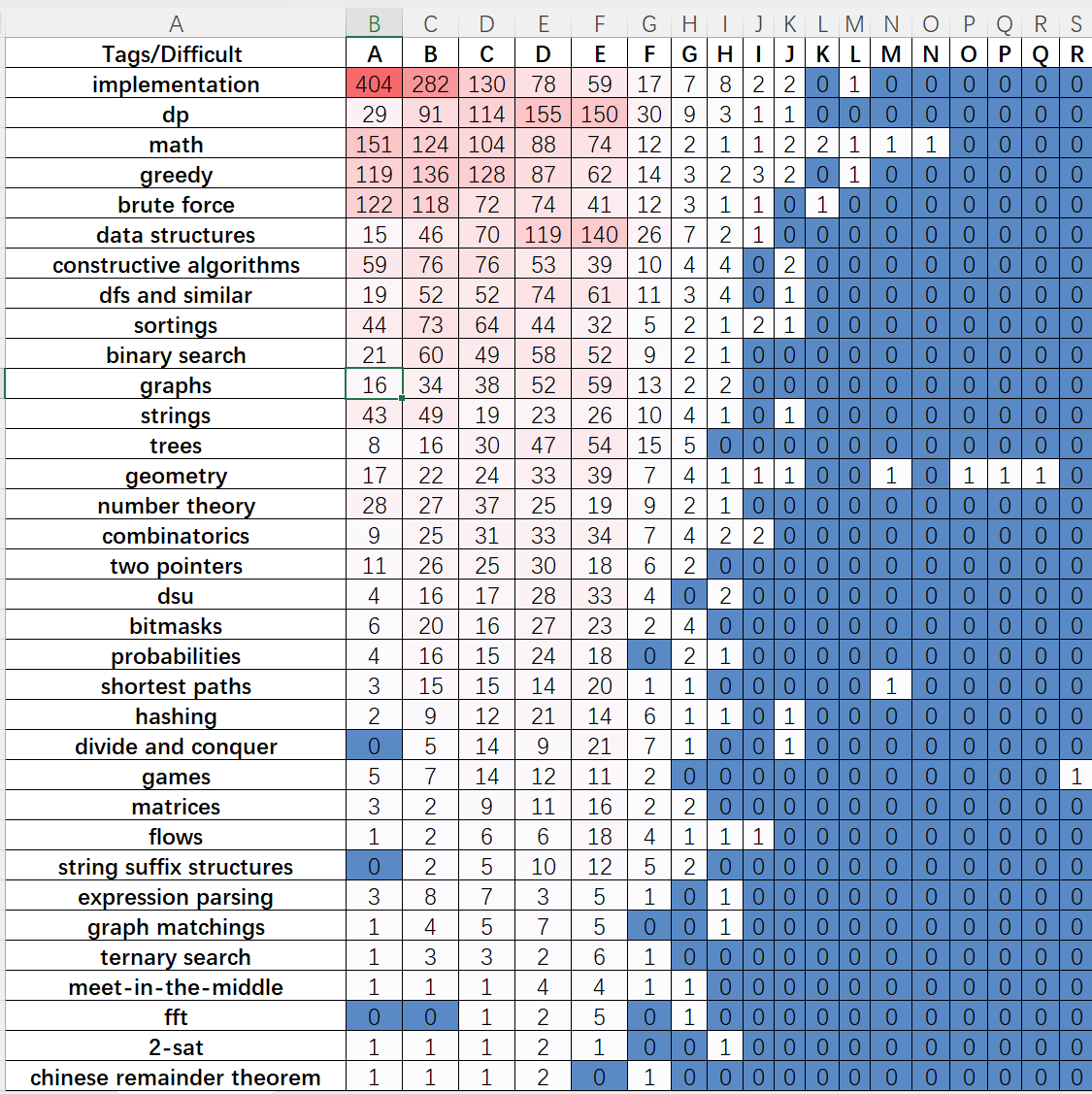

まずは、以下の図を見てください。この図は、異なるアルゴリズム(左側の列)が異なる問題難易度(上側の行)でどの程度頻繁に出題されるかを示しています。この分析は、Div1とDiv2の違いは考慮せず、単に問題番号(A、B、Cなど)によって難易度を推測しています。

各難易度別の主なアルゴリズム

A問題(入門レベル)

A問題は主に基本的なプログラミングスキルを問われます。最も頻繁に出題されるアルゴリズムは次のとおりです:

- implementation:問題の指示通りに実装するだけの問題が多いです

- math:四則演算、剰余計算、整数処理などの基本的な数学的思考

- brute force:全探索を用いて解ける問題が多いです

このレベルでは、プログラミングの基本的な文法やロジック、入出力の扱いをマスターすることが重要です。

B問題(基礎レベル)

A問題よりも少し難易度が上がりますが、まだ基本的なアルゴリズムが中心です:

- implementation と math が引き続き重要

- greedy(貪欲法)や strings(文字列処理)の問題が増え始めます

- data structures(データ構造)の基本的な使い方も求められるようになります

C問題(中級レベル)

ここからはより高度なアルゴリズムが必要になります:

- greedy と math が引き続き頻繁に登場

- dp(動的計画法)と data structures の重要性が増します

- strings や geometry(幾何学)の問題も定期的に出題されます

D問題(上級レベル)

このレベルでは、高度なアルゴリズムと最適化のスキルが求められます:

- dp と data structures が中心となります

- math と greedy の応用問題が多くなります

- geometry、shortest paths(最短経路)、games(ゲーム理論)の問題も増えます

E問題(Expertレベル)

E問題以上になると、高度なアルゴリズムの理解と応用力が必須です:

- dp、data structures、math が引き続き主要なアルゴリズムです

- geometry、shortest paths、games の頻度がさらに高まります

- 複数のアルゴリズムを組み合わせる必要がある問題が多くなります

F+問題(Masterレベル)

最も難しい問題では、高度なアルゴリズムと深い理解が求められます:

- math、dp、data structures が中心です

- geometry、shortest paths、games などの専門的なトピックが頻繁に登場

- 複数の高度なアルゴリズムを組み合わせる複雑な問題が多いです

解決数によるアルゴリズム難易度分布

もう一つの視点として、各アルゴリズムが各難易度でどれだけ解かれているかを見てみましょう。これは、ある難易度でのアルゴリズムの人気度や理解のしやすさを示唆します。

アルゴリズム別問題集の作成計画

この分析を活かして、アルゴリズム別に問題を分類した問題集を作成する計画です。徐々に更新していく予定ですので、ぜひチェックしてみてください。

予定されているカテゴリ

-

implementation&brute force((実装・全探索)

基本的なプログラミング力を鍛える問題や、全探索で解ける問題を扱います。 -

greedy(貪欲法)

-

math

-

dp(動的計画法)

-

data structures(データ構造)

-

graphs(グラフ)

-

strings(文字列)

-

trees

効果的な競プロ練習方針まとめ

競技プログラミングを効率的に練習するには、自分の目的に合わせた方針を立てることが大切です。

以下では、目的別におすすめの練習戦略を紹介します。

思考力を鍛えたい場合

AC率(正答率)や解いた人数を参考にして、簡単な問題から少しずつ難しい問題へ挑戦していくのがおすすめです。

例えば、最初は (O(\log N)) や (O(N)) 程度の計算量の問題を中心に解くと、効率よく思考力を伸ばせます。

特定の分野を強化したい場合

ある分野を集中して伸ばしたいなら、Tag(タグ)別に問題を解くのが効果的です。

ただし、タグごとに解法パターンが固定されやすいため、思考の柔軟性を鍛える目的には不向きな場合もあります。

何から始めたらいいか分からない場合

もし「どこから手をつけていいか分からない」という場合は、ランダムに問題を解くのがおすすめです。

幅広い分野の問題に触れられるため、知識のバランスをとりやすく、思考の幅も広がります。

AC率を上げたい・自信をつけたい場合

成功体験を積むために、比較的簡単な問題を多く解くのが効果的です。

ACを重ねることでモチベーションが維持しやすくなります。

混合型の戦略

上記の方針をミックスして使うのもおすすめです。

例えば、「特定の分野を集中的に練習したあと、難易度別にランダムで解く」といったやり方も良いバランスになります。

最後に

Codeforcesの勉強は長い道のりですが、効率的な戦略を立てることでスキルを効率よく向上させることができます。この記事で紹介したアルゴリズム難易度分布分析を参考に、自分のレベルに合った問題を選択して勉強してみてください。

また、アルゴリズム別問題集の更新も定期的に行っていく予定です。どうぞよろしくお願いします!