この記事はモチベーションクラウドシリーズ Advent Calendar 2022 6日目の投稿です。

想定読者

・プロジェクトマネジメント初心者、なにすればいいかわからないという方

・プロジェクトマネジメント=タスク管理だと思っている方

・プロジェクトマネジメントについて後輩に教えるときの一定のフレームを探している方

私はコンサルタントからエンジニアに転向、BEエンジニア兼PJMを務め、今はDXのPMというキャリアを歩んでいます。

そんな私がこの2年で学んだプロジェクトマネジメントのノウハウについてまとめてみました。

誰かの参考になれば幸いです。

本記事で扱うプロジェクトマネジメントの定義

プロジェクトマネジメント=タスク管理と考える人も多いかと思いますが、

ここでの定義は、「プロジェクト・事業を成功に導く人」と置きます。

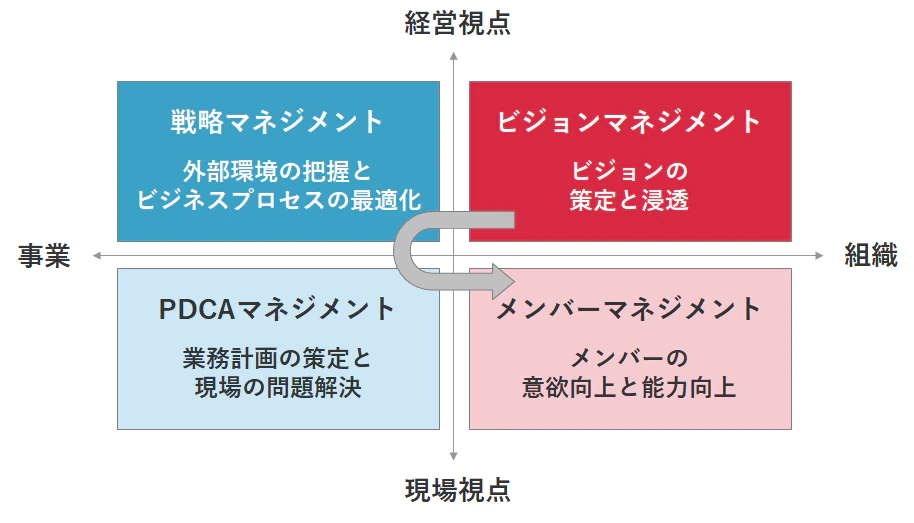

プロジェクト・事業を成功に導くという目的に対して、マネジメントすべきことはなにか?

という視点に立つと、タスク管理は一要素でしかありません。

包括的に考えるのであれば、以下のような視点で分類ができると思います。

視点の範囲:事業↔組織

視点の高さ:経営↔現場

弊社リンクアンドモチベーションでは、マネジメントを以下の4つの領域に分類しています。

マネジメントの4象限

出典:https://solution.lmi.ne.jp/hr_development/c/middle_management

本記事では、この4象限に加えて各領域を繋ぐコミュニケーション・マネジメントを加えた計5つについて、

それぞれ自身の経験を元に、なにをすればいいのかについてまとめたいと思います。

ビジョンマネジメント

実施内容

Missionの設定

Missionはチーム/プロジェクトの「目的」「存在意義」を示すもの。

Missionに基づいて、年間や四半期で取り組むOKRやロードマップを策定することになります。

行動指針の設定

チームとして何を称賛し、何を良しとしないかを簡潔に言語化したもの。

弊社の開発組織では、下記を行動指針として掲げています。

出典:https://speakerdeck.com/lmi/introduction-to-link-and-motivation-for-software-engineers?slide=27

ポイント

設定して満足ではなく、浸透の仕組みをつくること

Missionや行動指針は多くの組織で設定して終わりになっていることが多いです。

浸透施策も単発的になりやすいため、いかに仕組み化して浸透するようにするかがポイントになります。

仕組み化の例としては、

・週次定例でMissionに対して今週やっている業務がどう繋がっているかを毎週交代で共有する(口頭で1~2分程度)

・月ごとに行動指針を一つ決めて、週次振り返りで「自分がどう体現したか」を振り返り、互いに称賛/FBする

など定例のmtgアジェンダに組み込んでしまうことがオススメです。

コミュニケーションマネジメント

実施内容

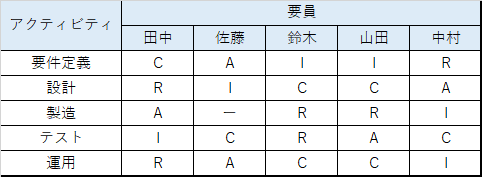

ビジョンマネジメントでチームの目的/役割責任を揃えれば、次はチーム内の役割を明確化します。

役割定義

役割定義の方法はいくつかありますが、RACI図を例にあげると

Responsible:実行責任者

Accountable:説明責任者

Consulted:相談先

Informed:報告先

のそれぞれを各プロセスに対して明確にすることで、

「これ誰のタスクだっけ?」「この課題誰が担当する?」といったコミュニケーションコストを削減することができます。

出典:https://itmanabi.com/raci-chart/

会議体の設計

アジャイル開発であればデイリーmtg、プランニング、振り返りを始めとして、

ステークホルダーとのmtgなど、

「どの会議体を」「何の目的」「どの頻度で」「誰を参加者とし」「誰が主催するか」

を明確にしておきましょう。

ポイント

会議を待つ現象を防ぐ

会議体を設定した後に起こりがちな問題として、

「これ話したいけど、明後日の会議で話せばいいか」と問題が先送りにされることがよく発生します。

コロナ禍でリモート中心になってからはオフィスで気軽に話しかけるということもなくなり、

話したい内容が出たときに、slackで文章化するのが面倒だから会議まで待つ

といった現象が起こりやすくなっていると思います。

チームの生産性を上げるために、ミュートでもいいから常にmeetは繋いでおくなど

いつでも気軽にコミュニケーションできる仕組みを担保しておくことも重要です。

弊社ではGatherを導入し、リモートでも、オフィスにいるとき同様の

コミュニケーション頻度を保てるようにしています。

出典:https://www.gather.town/socials

戦略マネジメント

戦略マネジメントでは、ミッションから落とし込んで特定の期間で

「なにを」「どの基準で」「どのように」実現するかを定めます。

実施内容

OKRの設定

目標管理の方法はKPIなど手法は様々ありますが、弊社ではOKRを採用しています。

Objectives: 四半期での定性的な目標

Key Results: 達成目標に対して3~5個の「主要な成果」

ロードマップの策定

ロードマップの策定範囲は様々ありますが、

個人的には「中長期(1年)」「短期(四半期)」でそれぞれ設定するのが良いと思います。

年間の大まかな計画を立て、四半期目標としてのOKRを設定し、

OKR達成のための四半期でのロードマップを策定します。

ポイント

KRの基準は下げないが、スコープを変更する柔軟性は持つ

PJを進める中で、より優先度の高い課題が見つかったり、

事業上の都合で優先度の高い課題が差し込まれたりすることもあるかと思います。

その際にマネジャーとKRの調整をすることもPJMの重要な仕事です。

基準を簡単に下げてしまっては目標の意味をなさないので、

難易度の基準はブラさず、優先度の問題でスコープを変更するといったことを

マネジャーに説明し、調整するのが重要です。

PDCAマネジメント

実施内容

マイルストーン・ロードマップの策定/管理

OKRの達成に向けての中間目標であるマイルストーン。

マイルストーン達成に向けてのロードマップ(四半期)を策定します。

弊社では、中長期(1年)はppt等で作成し、短期(四半期)はJIRAでの作成をすることが多いです。

※ここでの四半期のロードマップは業務計画にあたるため、WBSでも大丈夫です。

日次ベースでの詳細な納期管理が必要な場合は、WBSがオススメです。

出典:https://support.atlassian.com/ja/jira-software-cloud/docs/what-is-the-roadmap/

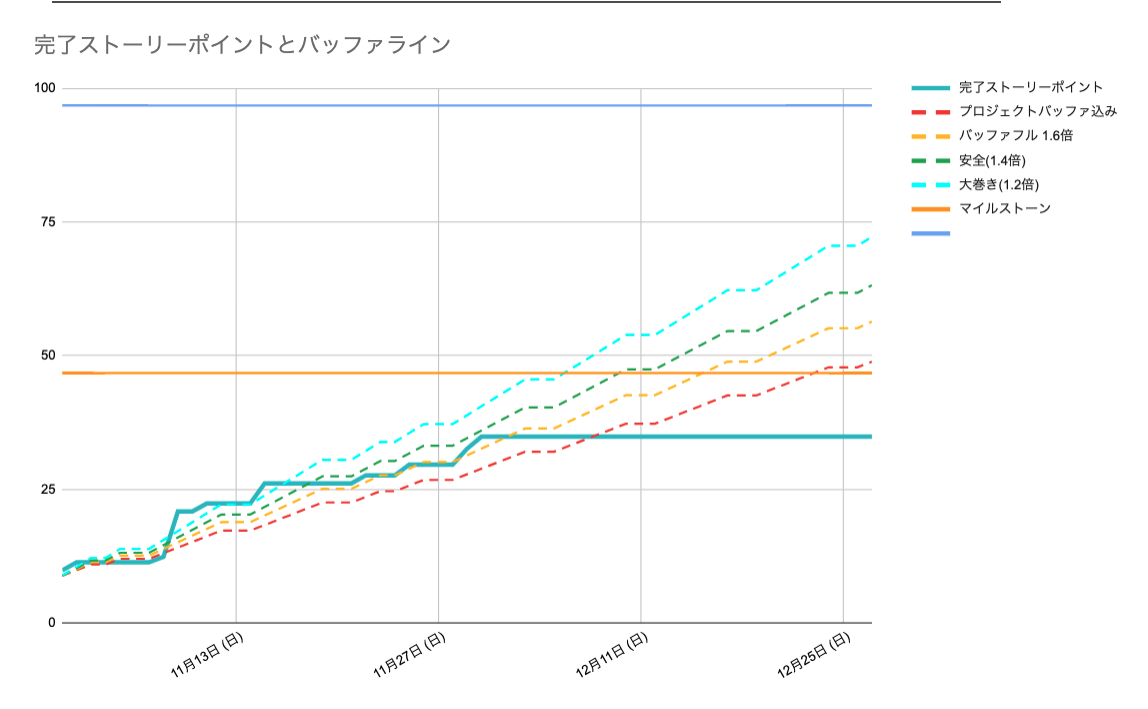

バーンアップ/バーンダウンチャートの管理

プロジェクトの進捗を視覚的に把握し、現在のペースで問題ないのかといった判断をするために便利なのが

バーンアップ/バーンダウンチャートです。

バーンアップ/バーンダウンチャートとマイルストーンを組み合わせることで、

現在のペースで進んだ時にマイルストーンが達成できるのかといったことが判断しやすくなり、

困難なことが予想される場合は、残業・人員追加・タスクアサインの変更などの対策を早期にとることができます。

私のチームでは、JIRAとスプレッドシートを連携して、スプレッドシートでバーンアップチャートを作成し、

チャートの中にマイルストーンを埋め込む形で運用しています。

※何日までに黄色を下回っている場合は~の対策をとる等、事前にいつ判断するのかの想定をつけておくことができる

プランニング

策定したロードマップ/WBSに基づいてタスクを進めていきますが、

状況に応じてタスクアサインの変更や優先度の調整、新たなタスクが発生したりなど、

計画を随時修正する必要があります。

そのためにも週次でのプランニングを実施し、スプリント内でのタスクの調整を行い

該当スプリントで誰が何をするのかを整理します。

日次のタスク管理

日次のタスク管理手法は様々あると思いますが、カンバンボードでの管理がオススメです。

メリットとしては、スプリント内のタスクにメンバーが集中できること、視覚的にタスクの移動を見れるため、

進捗感がわかりやすくメンバーのモチベーションに繋がるといった点があげられます。

出典:https://www.atlassian.com/ja/software/jira/features/kanban-boards

弊社ではJIRAを使用していますが、ロードマップ・バックログでのスプリントとカンバンボードが自動紐付けされるため

現在のスプリントのタスクに集中でき、スプリント内での日次の進捗管理に役立っています。

振り返り

週次でスプリントの振り返りを実施し、チームの課題を解決することでPJを円滑に進めます。

振り返り手法はKPT、Fun/Done/Learnなど多岐に渡りますが、

チームの状況やメンバーの習熟度によって最適なものは変わるので、

色々試しながらチームに合ったものを探してみるのがいいと思います。

ポイント

マイクロマネジメント/合理的なコミュニケーションに偏るのは禁物

PDCAマネジメントは、日次の進捗管理をはじめとして、

しっかり管理しようとすればするほど、気付かぬうちに

「進捗は?」「どう間に合わせる?」「なぜ見積もりからズレた?」「次はどうする?」

といった合理面に偏ったコミュニケーションが多くなってしまいます。

私もPJMになりたての頃は、進捗管理を徹底し、

振り返りもスプリントの見積もりに対して達成できたかどうかでチーム課題にフォーカスしないなど

合理面でのコミュニケーションばかりになってしまい、

著しくメンバーのモチベーションを低下させてしまったりしました。

当時の対策として、

・デイリーmtgでカンバンボードに進捗があったら、その進捗にフォーカスして称賛する

・振り返りは、KPTとFun/Done/Learnを隔週で交互に実施する

・行動指針に対して振り返って、互いに感謝と称賛を送り合う

・etc

といったように意識的に感情面にフォーカスしたコミュニケーションを取り入れることで

チーム状態を改善することができました。

メンバーマネジメント

PJ成功のためには、メンバーの意欲向上・能力向上も欠かせません。

実施内容

1on1

1on1はメンバーの意欲向上が目的です。

普段mtg等では言いにくいチームへの不満を拾ったり、

本人のキャリア/私生活での悩みなどといったテーマについて話すなど、

メンバーのモチベーション把握・課題解決を図るために実施します。

頻度はメンバーの習熟度に応じて分けても良いと思います。

スキルアップ面談

弊社で能力向上の文脈で若手に対してスキルアップ面談も実施しています。

若手のうちは、何を持ってして一人前かの基準が不明瞭なため、

スキルマップなど、明確な基準を設定し、業務とは別で目標管理をすることが効果的です。

面談以外にも、ペアプロや勉強会など方法はいくつもあると思うので、

手段は問いませんが、メンバーの能力向上もマネジメント対象と捉えることが重要だと思います。

※会社によっては、PJMではなくマネジャーが役割として持つ場合もあると思うので、役割範囲は確認が必要

ポイント

モチベーション管理は信頼関係が前提

1on1が形骸化するあるあるは、メンターとの信頼関係がなく、

悩みがあっても打ち明けない、「何かある?」と聞いても「いや、特には」で終わるパターンです。

1on1は信頼関係が前提となるので、飲み会とか目的も意味もわからんからしたくない

という人もいるかもしれませんが、

ランチや飲み会などで自分から情報開示をして、信頼関係を構築する努力は怠ってはいけません。

おわりに

視点の範囲:事業↔組織

視点の高さ:経営↔現場

の観点からビジョン・戦略・PDCA・メンバー・コミュニケーション

の5つのマネジメント領域について簡単にまとめさせていただきました。

業務量的に多くのPJMはPDCAマネジメントに偏ることも多いかと思いますが、

弊社は「人間は完全合理的な経済人ではなく、限定合理的な感情人である」という人間観に基づいて

事業運営をしています。

プロジェクトマネジメントを「プロジェクト・事業を成功に導くこと」だとするなら、

限定合理的な感情人であるからこそ、上記の視点を行き来しバランスをとることで、

チームの能率・効率を最大化することがプロジェクトマネジャーの仕事だと捉えて、今後も精進したいと思います。