不燃物のゴミ日に電波時計が捨ててあったので、拾いました。

8RZ161Bというもので電池を入れてみると表示が所々抜けています。

分解してみると、液晶の通電ゴムとの接続部分の接点が薄くなっていて、経年変化でいたんだのかもしれません。またすこし汚れていたので、なにか液体をかけてしまって、入り込んで劣化してしまったのかもしれません。こうなってしまうと時計としては直しようがありません。

電波時計モジュールに2005の印刷があるので2005年くらいに作られたもののようです。メイン基板から5ピンで接続されていて以下のようになっていました。

| ピン | 機能 |

|---|---|

| 1 | GND |

| 2 | PON(Lでアクティブ,Hで停止) |

| 3 | VCC |

| 4 | TCO(パルス) |

| 5 | 周波数選択 |

二つ水晶発信子が付いているので、40kHz,60kHzの両用です。

バーアンテナは赤いリードで巻かれています。文字が不明瞭なのですがフランス語が書かれているようにも見えます。

合成容量(Cs)が50nFのピアース発振回路でバーアンテナを確認したところ11.8KHzくらいでした。

Cs = \frac{C1 C2}{C1+C2}\\

To = 2\pi\sqrt{LxCs}\\

f0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LxCs}}\\

2\pi\sqrt{LxCs} = \frac{1}{f0}\\

\sqrt{LxCs} = \frac{1}{2\pi f0}\\

LxCs = ( \frac{1}{2\pi f0} ) ^{2}\\

LxCs = \frac{1}{(2\pi f0) ^{2}} \\

Lx = \frac{1}{(2\pi f0) ^{2} Cs} \\

バーアンテナのインダクタンスは3.64mHのようです。

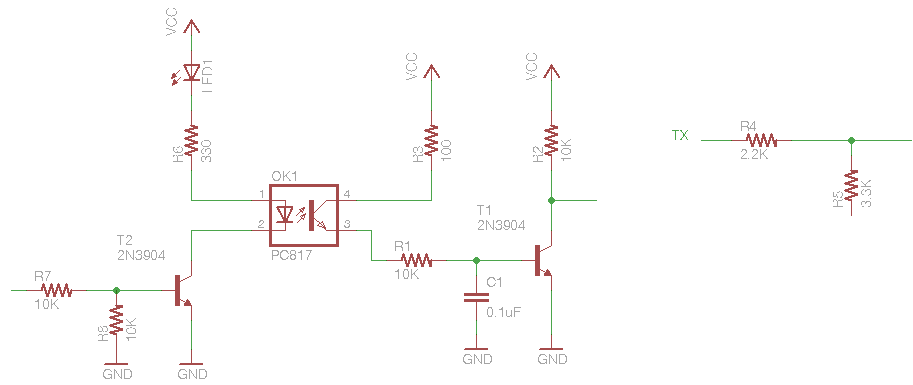

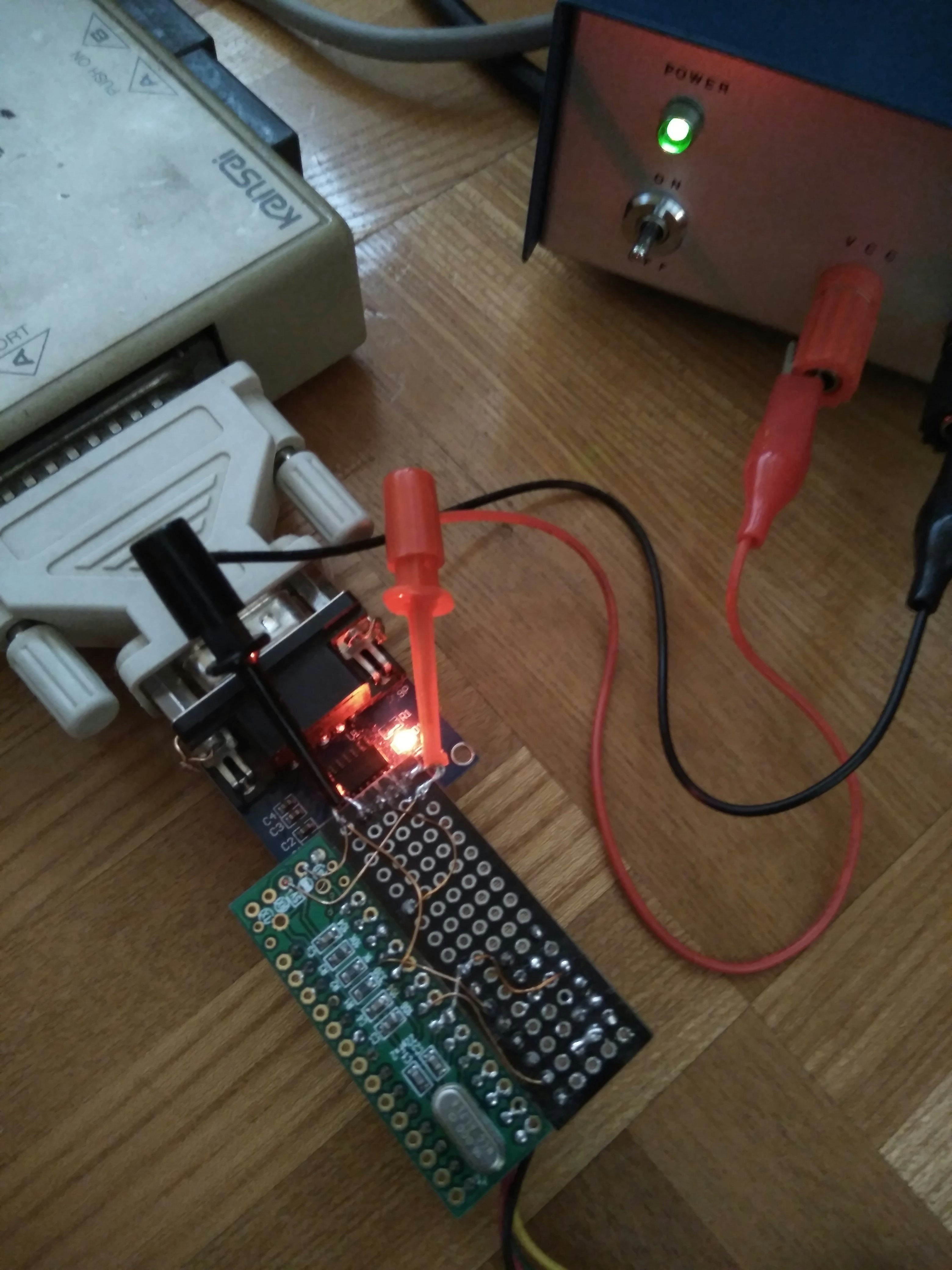

回路は以前のものと同じように作りましたが、78L05の再利用部品があったので5Vで作りました。

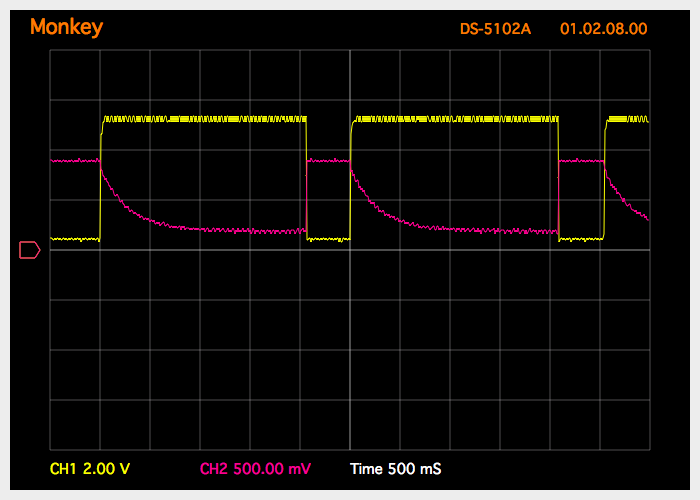

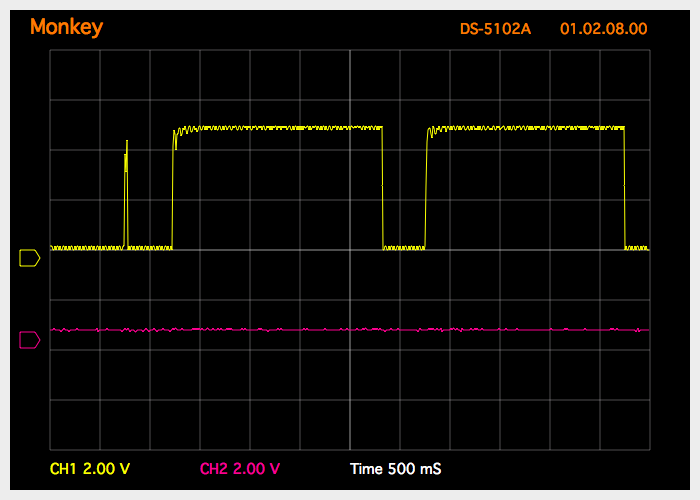

受け側のT1のベースがピンクでコレクタが黄色です。

秋月電子で販売されているキットの回路を参考にしています。

フォトカプラはどこかのジャンク袋に一つだけ入っていたフェアチャイルドのFOD817Bを使いました。特性とかで選んだわけではありません。

フォトカプラのLEDには寿命があり、制限抵抗が大きいほうが寿命が延びるようです。

いろいろ試したのですが、ノイズが多いです。また同じ長さのパルスでも差が有るようです。

18cmのフェライトバーで代わりのバーアンテナを11.8KHzに合せて作ってみたのですが、改善しません。

あきらめて、失敗の記事を書いていたところ、周波数選択を勘違いしてことにきがつきました。Lが40kHzと思ったのですが、Lは60KHzでした。東京で60KHzを受信していたので、安定しないわけです。

実は最初は周波数選択は勝手に切り替えてくれて、出力されるのかと思っていたのですが、入力でした。

ジャンパーで40kHz,60KHzを選べるようにしました。

4.7uFの電解コンデンサーがついていたのですが、かさばるので何かからはがした、表面実装のセラミックコンデンサーに交換してあります。おそらく容量の大きいセラコンは高価なので、安い電解コンを付けたのだと思われます。

Hにして40kHzを受信させたところ、PlatformioでビルドしてuploadしたJJYSが動きました。このモジュールの信号はINVERTで受け側で反転しているので、NORMALになります。

デフォルトINVERTでPIN3をGNDに落とすとNORMALになるようにしました。

ACアダプターはスイッチングのタイプはノイズ源になり、トランスを使ったものでないと正常に受信できませんでした。

JJYいじりの最初の頃は受信モジュールとデコーダーのATtiny85を一体にしていたのですが、ノイズ対策で受信モジュールとデコーダーをフォトカプラーで分離して離すようにしました。またATmegaの水晶発信の方が内部発振やセラロックより精度が出ます。

最初に作ったのがAitendoの50円のモジュールで、次がハムフェアのDCF77のジャンクで100円、ついに今回は0円で作れました。

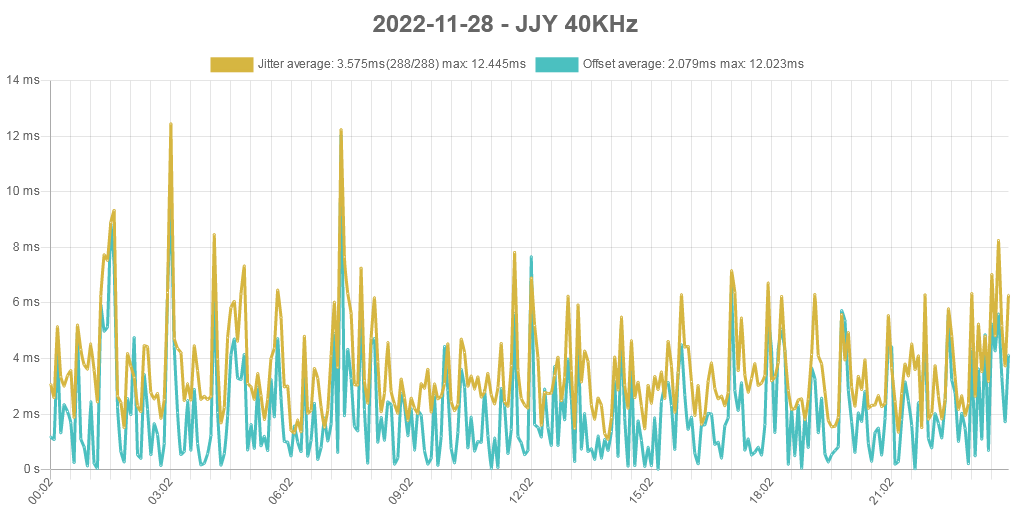

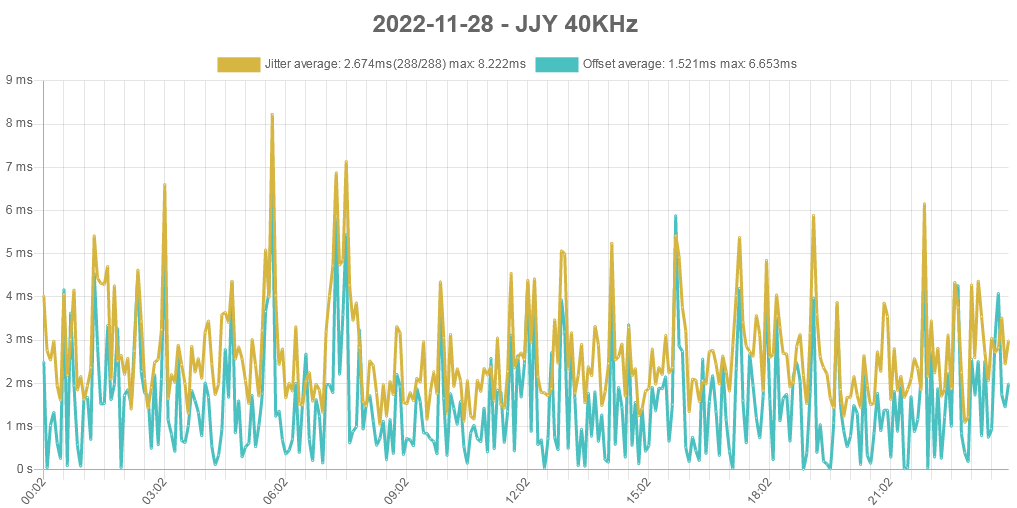

JJYSでNTPDで使ってみました。

JJY参号機

DCF改

残念ながらドイツからきたものより安定度低いようです。デコーダーからのものかもしれませんが。

このモジュールをPentinumIIIのValueStarにつないだところ、受信できなくなりました。外すと受信できます。つないであってもValueStarの電源を落とすと受信できます。かなりひどいノイズ源になるようです。(2023/5)

デコーダーは「あちゃんでいいの」で作りました。