目次

-

超初心者向け・Herokuの無料プランのみでアプリを立ち上げるまで(1)

Heroku登録 -

超初心者向け・Herokuの無料プランのみでアプリを立ち上げるまで(2)

Dyno立ち上げ -

超初心者向け・Herokuの無料プランのみでアプリを立ち上げるまで(3)

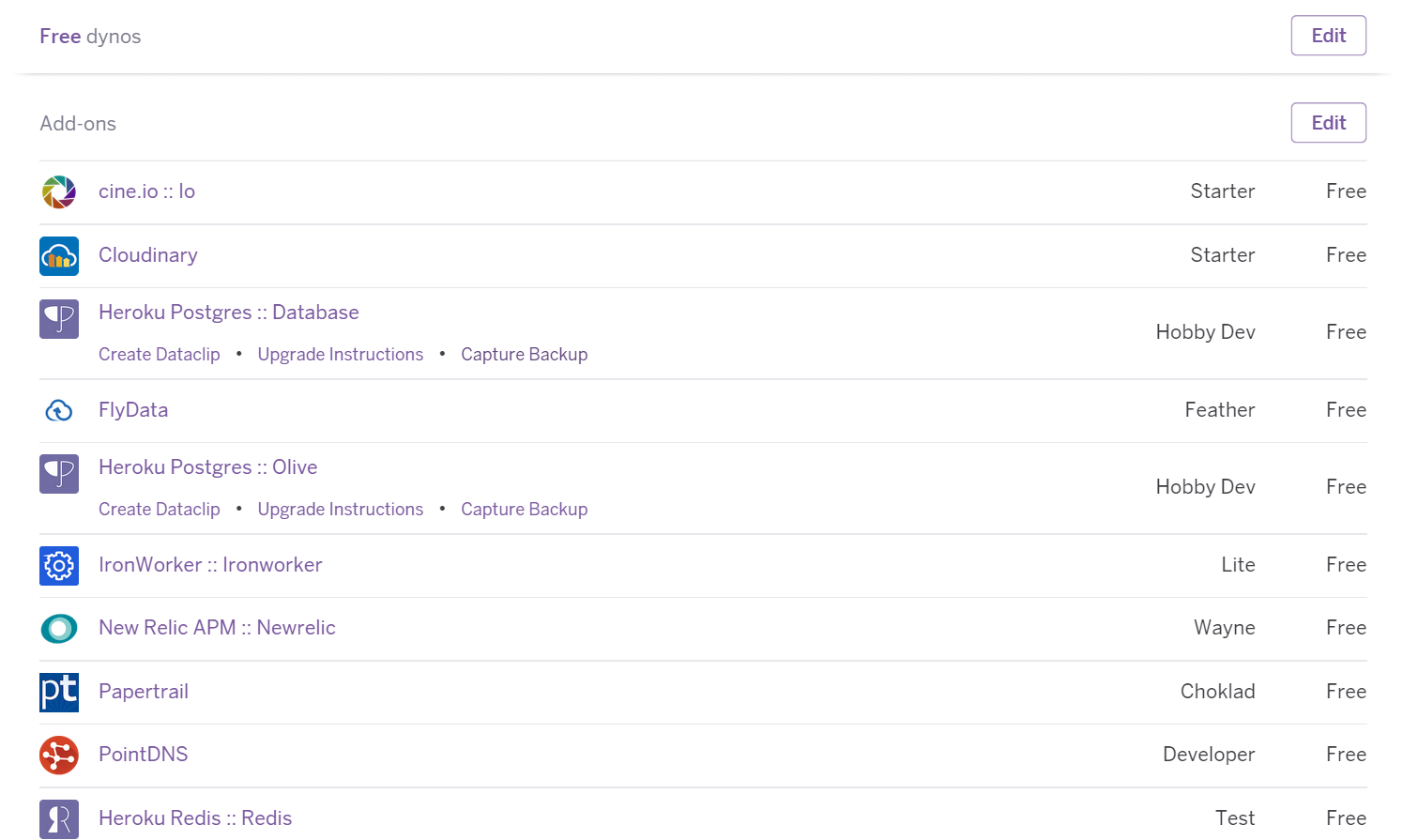

ADDONの機能・料金

準備

下のツールをインストールしておきます。

git

url https://git-scm.com/

Herokuはgit経由でアプリケーションをデプロイするので必須です。

SourceTree

https://www.sourcetreeapp.com/

gitのGuiツールです。

便利なので入れておくと良いです。

アプリ登録

1. 初めてSign Inするとアプリケーションタイプ別のtutorialリンクが表示されています。

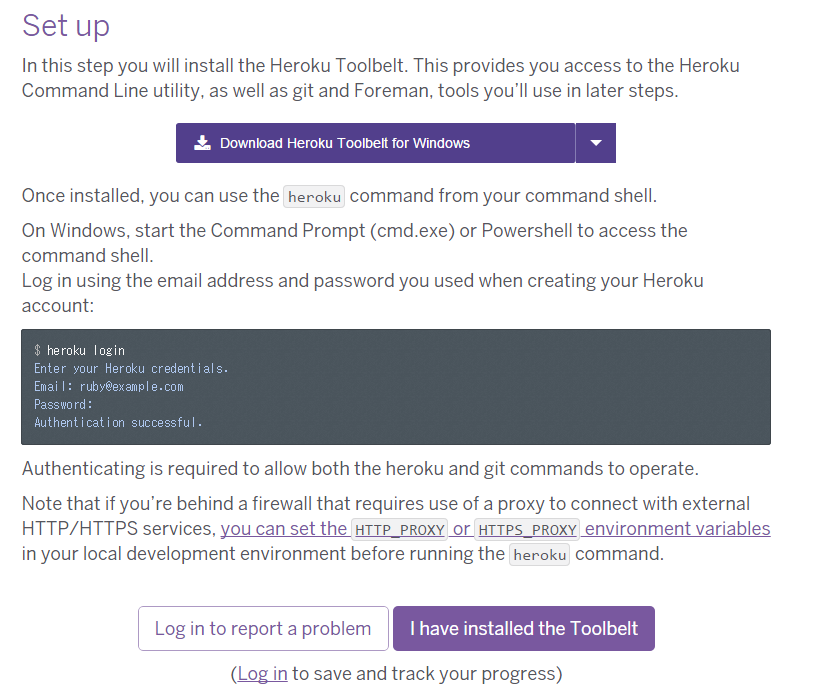

2. rubyでもjavaでもなんでもいいので、tutorialに進みToolbeltをGETします。

tutorialに従いopensslとToolbeltをインストールしたらここは用なしです。

さらに進むとgit経由でサンプルアプリも取得できるので、欲しい場合は取っておきます。

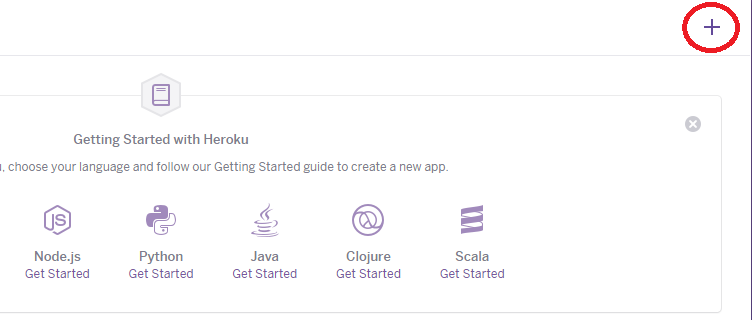

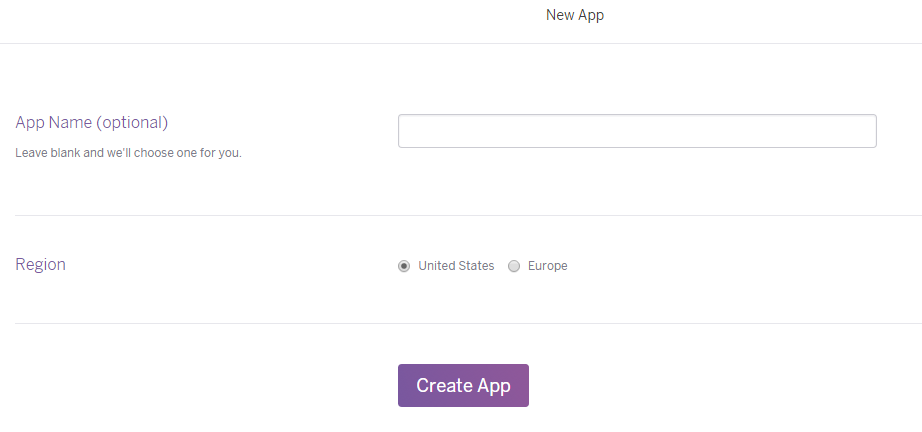

3. アプリケーション登録

マイページに戻って画面右上の「+」からアプリケーションを登録

アプリケーションの名前とRegionを聞かれる

Regionは気分で決める

これでアプリのガラが出来ました

dyno登録

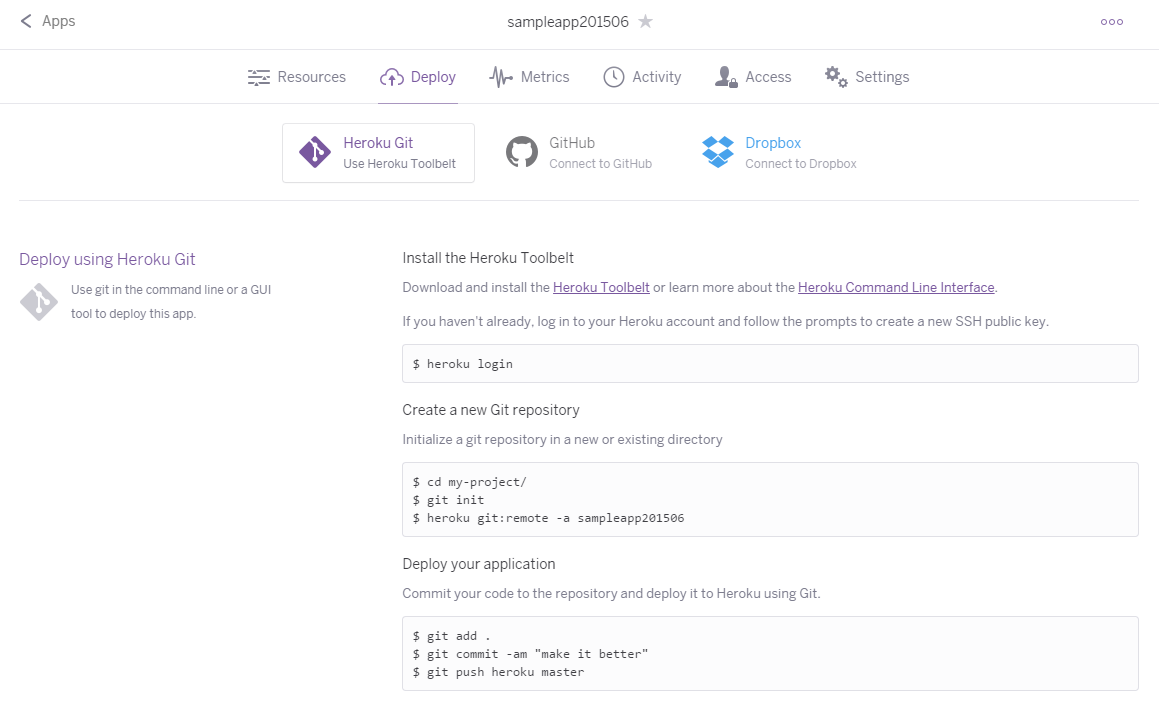

1. アプリを登録

herokuにログイン

>heroku login

Enter your Heroku credentials.

Email: **********************

Password (typing will be hidden):

Authentication successful.

Herokuのgitにアプリケーション用のリポジトリ作ります

heroku git:remote -a "${「アプリ登録/3. アプリケーション登録」で作ったアプリケーション名}"

アプリケーションのsourceをpush

Herokuはアプリケーション用のgitリポジトリにsourceをpushすると勝手にdynoが立ち上がり、動き始めます。

これで既にdynoが上がっています。

※因みにアプリケーションが動かない状態のsourceはそもそもpushが失敗する仕組みになっています

git push heroku master

..."省略"

remote: https://*********.herokuapp.com/ deployed to Heroku

remote:

remote: Verifying deploy.... done.

To https://git.heroku.com/******.git

* [new branch] master -> master

アプリ確認

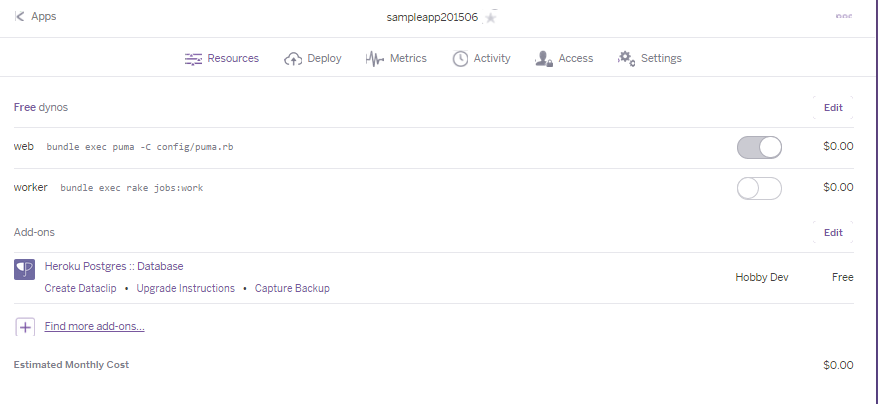

マイページから「Resources」を見ると「web dyno」、「woker dyno」、「Heroku Postgres」が無料プランで勝手に追加されています。

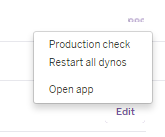

画面右上の「...」の「open app」がアプリケーションのリンクになっているので確認して下さい。

2. dynoの種類

dyno の種類

dynoは「web dyno」と「worker dyno」に分かれています。

マイページに書いてあるとおりなのですが、web dynoがここまでで動いているWEBAP用のdynoでworkerはバッチ用(rubyでいればrakeバッチ用)になります。

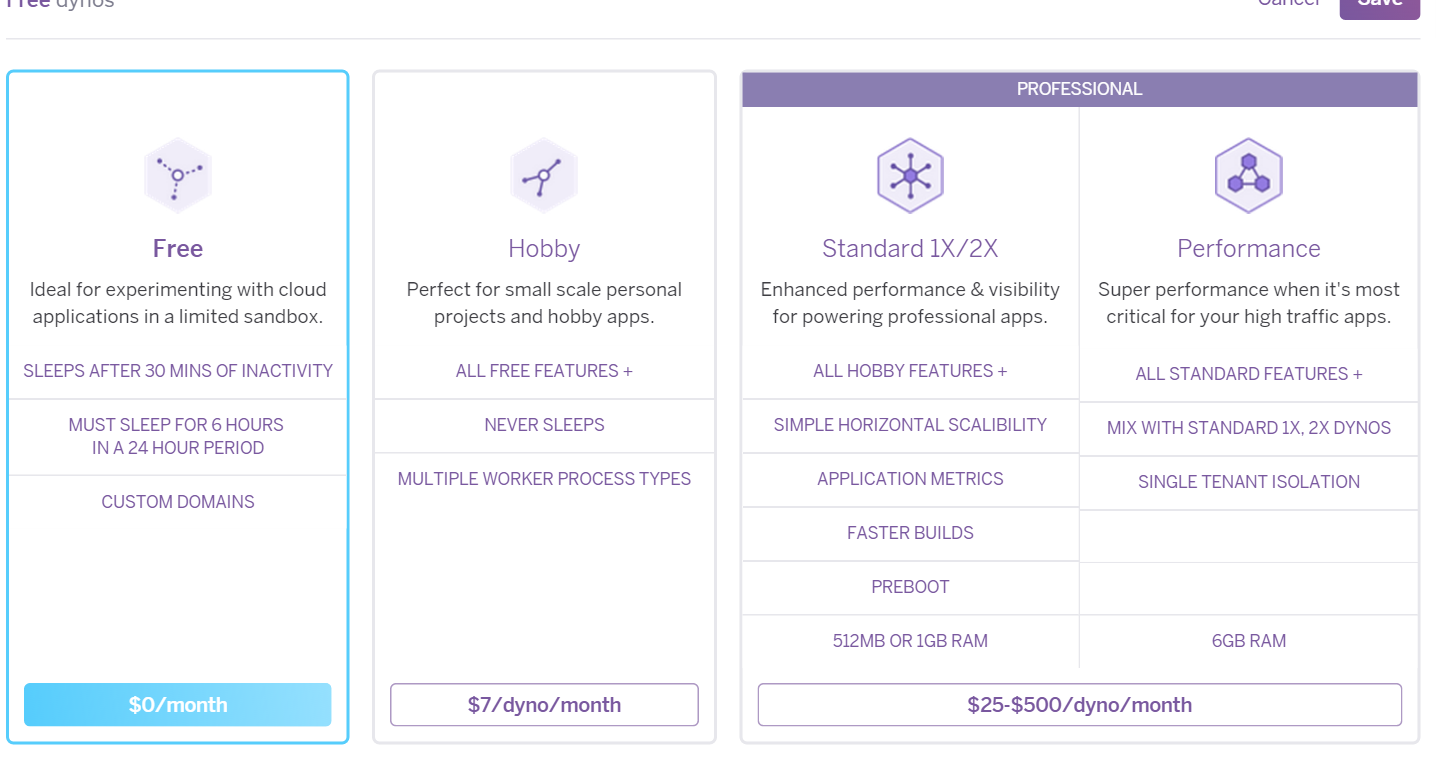

dynoの料金+プラン

| プラン | 特徴 |

|---|---|

| フリー | 30放置するとスリープします。放置後アクセスすると体感的に20秒くらいで立ち上がりました。しかし無料!!! |

| ホビー | スリープしなくなります |

| 1× | スケールアウトできるようになります |

| 2× | 2倍早いです! |

| Performance | すごく早いです! |

3. ここまでの状態

dynoは本当にアプリ動くだけです。

イメージ的にはHTTPサーバとアプリケーションコンテナあるだけ。

storage・localのdisk=ありません

ログ=標準出力以外吐けません(一応toolbeltから見れます。。。)

ということで、ファイルも置けなければログも見れません

ここからADDONSの登場です。

ADDONSを登録してみる(クレジット必須)

Editボタンから編集モードにして、addonを検索するとどんどん追加できます。

saveボタンを押すタイミングでクレジットの登録を求められます。

追加できるADDONは↓から確認してください。

https://elements.heroku.com/addons

追加すると↓の様な感じになります。

ということで次回は良さげなADDONとその料金プランを見てみます。