はじめに

令和7年10月12日実施の応用情報技術者試験を受験しました.

自己採点結果:

- 午前試験:62/80点(77.5%)✅

- 午後試験:81~87点(TAC解答速報ベース)✅

本記事では,約3.5ヶ月・160時間の学習で合格ラインを超えるまでの学習戦略と実践記録を共有します.

TL;DR(3行まとめ)

- **学習期間:**6/24~10/12の約3.5ヶ月,総学習時間約160時間(本格始動は7月から)

- **戦略:**基礎固め → 午前過去問15回分 → 午後5分野に絞り込み → データ分析による最適化

- **工夫:**LLM(Gemini)を学習補助ツールとして活用,苦手分野を効率的に克服

筆者のスペック

基本情報

- 大学院2年(情報工学専攻),23歳

- 情報系資格取得経験なし(今回が初挑戦)

技術スキル

- Web制作(HTML, CSS, JavaScript)

- データベース(SQL)

- 機械学習(Python)

受験動機

来年に就職を控えており,会社からも基本情報技術者の取得を推奨されていたため.幸い基礎知識は大学で学んでいたため,どうせなら応用を取ろうと考えました.

学習戦略の全体像

目標設定

長期間勉強するのは苦手なので,3~4ヶ月程度で合格することを目標に設定しました.

**実際の学習期間:**6/24~10/12の約3.5ヶ月(本格的には7月から)

4つのフェーズ

-

Phase 1: 基礎知識の習得(約38時間)

- 合格教本で全範囲を1周,章末問題で理解度確認

-

Phase 2: 午前対策(約51時間)

- 過去問道場で10回分を演習,間違えた問題の復習

- 午後対策と並行して追加で5回分を演習

-

Phase 3: 午後対策(約68時間)

- 重点対策で8分野を演習 → 5分野に絞り込み

- 過去問道場で5年分を追加演習

-

Phase 4: 総仕上げ(時間は上記に包含)

- 初見の直近2回分で本番形式の演習

- 間違えた問題の総復習

学習時間の記録

フェーズ別学習時間

| フェーズ | 学習時間 | 割合 |

|---|---|---|

| 基礎知識 | 37h56m | 23.7% |

| 午前過去問 | 51h14m | 32.0% |

| 重点対策 | 29h58m | 18.7% |

| 午後過去問 | 38h33m | 24.1% |

| その他(Geminiへの質問・学習戦略構築など) | 2h7m | 1.3% |

| 合計 | 約160時間 | 100% |

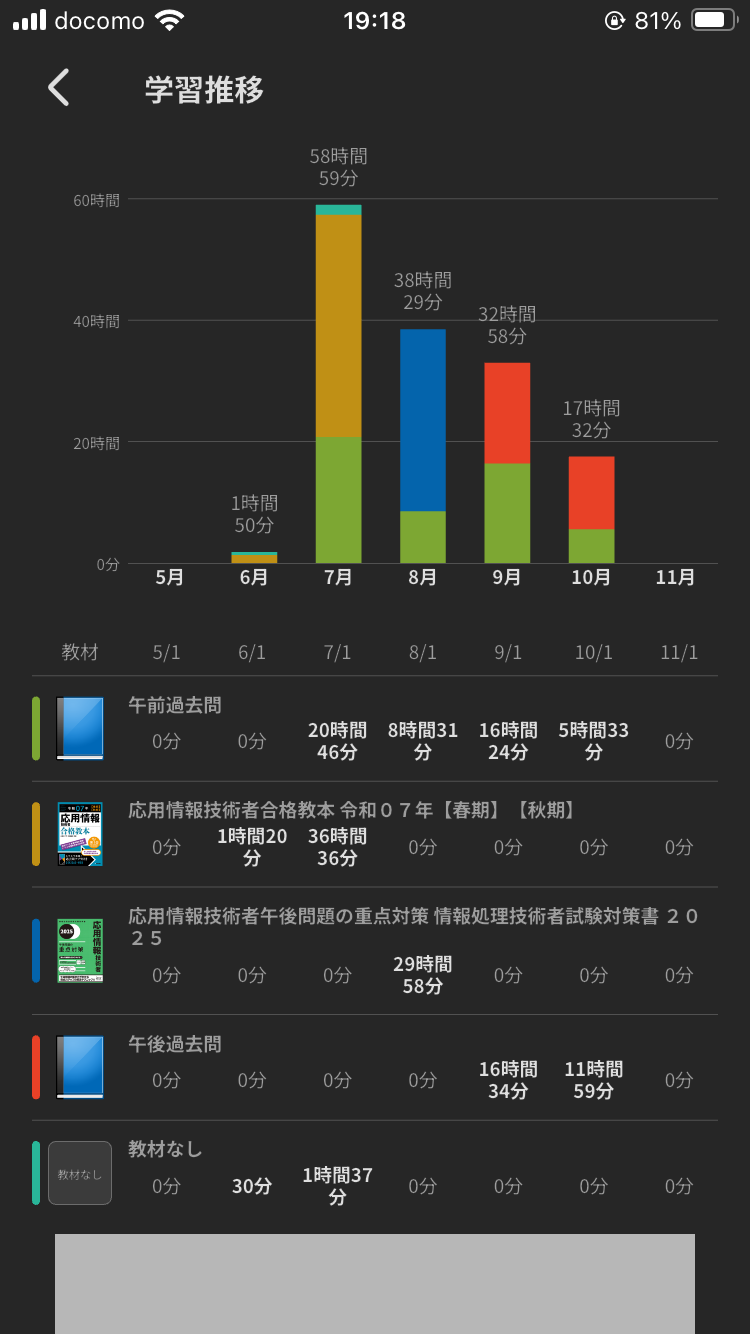

月別学習時間の推移

| 月 | 学習時間 | 1日平均 |

|---|---|---|

| 6月(6/24~) | 1h50m | 0.3h |

| 7月 | 58h59m | 1.9h |

| 8月 | 38h29m | 1.2h |

| 9月 | 32h58m | 1.1h |

| 10月(~10/12) | 17h32m | 1.5h |

| 合計 | 約150時間 | 約1.3h/日 |

**学習期間:**6/24~10/12(約3.5ヶ月)

**本格的な学習:**7月から開始(6月はほぼ準備期間)

**平均学習時間:**約1.3時間/日

Phase 1: 基礎知識の習得(38時間)

使用教材

学習方法

教本を1周通読し,章末の問題を実際に解きました.体感6割以上は大学の授業で学んだことだったので,ある程度すんなり理解できました.

ポイント

- 既知の内容は流し読み,未知の内容は丁寧に読む

- 章末問題で理解度を確認,間違えた箇所は再度読み直す

- 完璧を目指さず,全体像の把握を優先

Phase 2: 午前対策(51時間)

使用教材

学習方法

過去問道場でひたすら演習を行いました.4択問題なので知識がなくても文脈から解ける問題が多く,初回から平均7~8割を安定して取れていました.

演習量:

- **集中演習期間:**直近2回を除く10回分を1周(直近2回で出題された問題は本番で出題されないため)

- **並行演習期間:**午後対策と並行して追加で5回分を演習

- **合計:**15回分の過去問を演習

その後は間違えた問題だけの復習を継続的に行いました.

ポイント

- 過去問の反復で出題パターンを把握

- 間違えた問題は解説を読み,理解してから次へ

- 分からない問題はGeminiに質問(後述)

- 午後対策と並行することで,午前の知識を維持

Phase 3: 午後対策(68時間)

問題選択の戦略

午後問題は11の大問から必須のセキュリティ+4問を選ぶ形式です.長文問題ということで身構えるかもしれませんが,午前対策で得た知識があれば十分解けます.あとは午後問題の解き方に慣れるだけです.

重要なのは選択問題をどう選ぶかです.

Step 1: 8分野に絞り込み

基礎知識を学ぶ際に合格教本で演習を解いた際の感触から,ざっくりと大問を絞り込みました.ここは単純に自分が好きかどうかや得意かどうかで判断しました.

初期絞り込み結果:

情報セキュリティ,プログラミング,システムアーキテクチャ,データベース,組込みシステム開発,情報システム開発,プロジェクトマネジメント,システム監査

Step 2: 重点対策で演習とデータ分析

絞った分野をこちらの教材で演習しました.その時の得点を以下のように整理し,データに基づいて分野を絞り込みました.

重点対策での演習結果

| 科目 | 回数 | 平均点(得点率) | 平均時間 |

|---|---|---|---|

| 情報セキュリティ | 6 | 15点(75%) | 15.3分 |

| プログラミング(アルゴリズム) | 6 | 16.5点(82.5%) | 24.8分 |

| システムアーキテクチャ | 6 | 16点(80%) | 29.2分 |

| データベース | 6 | 12.5点(62.5%) | 24.5分 |

| 組込みシステム開発 | 5 | 15.2点(76%) | 21.7分 |

| 情報システム開発 | 6 | 15.3点(76.7%) | 22.2分 |

| プロジェクトマネジメント | 5 | 11.8点(59%) | 26.9分 |

| システム監査 | 2 | 6.5点(32.5%) | 19.5分 |

分析結果:

- ❌ プロジェクトマネジメントは得点率59%で苦手 → 候補から外す

- ❌ システム監査はサンプル数が少ないが低得点 → 候補から外す

- ✅ セキュリティ+5分野に絞り込み完了

Step 3: 過去問道場で5年分を追加演習

この後は応用情報技術者試験ドットコム 過去問道場でさらに演習を行いました.具体的には各分野5年分を追加で演習し,解き方の定着を目指しました.

過去問道場での演習結果(5年分)

| 実施回 | 情報セキュリティ | プログラミング | システムアーキテクチャ | データベース | 組込みシステム開発 | 情報システム開発 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| R6 S | 18 | ※ | 10 | ※ | 13 | ※ |

| R5 A | ※ | 12 | ※ | 20 | 14 | 14 |

| R5 S | 13 | 6 | 15 | 14 | 13 | ※ |

| R4 A | ※ | 16 | 14 | 12 | 19 | 12 |

| R4 S | 15 | 10 | 17 | ※ | ※ | 12 |

| R3 A | 18 | 17 | ※ | 15 | 18 | ※ |

| R3 S | 16 | − | 20 | 12 | − | 10 |

| R2 A | ※ | − | ※ | ※ | − | 8 |

| 平均 | 16 | 12.2 | 15.2 | 14.6 | 15.4 | 10.4 |

※:他のテキストで解答済みのためスキップ

−:目的の5問を解き終えたため未実施

最終判断:

情報システム開発は平均10.4点と低かったため候補から外し,残った4分野+セキュリティを本番で解くことに決定.

本番での選択予定:

- 情報セキュリティ(必須)

- プログラミング

- システムアーキテクチャ

- データベース

- 組込みシステム開発

戦略のポイント

✅ データに基づいて客観的に分野を絞り込む

✅ 得点率だけでなく,時間も考慮する

✅ 本番は時間との勝負なので,確実に解ける分野を選ぶ

✅ 一応保険として情報システム開発も対策しておく(本番で選択肢が難しい場合)

Phase 4: 総仕上げ(時間は上記フェーズに包含)

ここまで終えたら,よっぽど下振れない限り合格できる自信があったため,後は総復習と本番形式の演習です.

学習内容

- **直近2回分の演習:**初見の直近2回分(R7春・R6秋)を本番形式で演習

- 午前・午後ともに2.5時間を計測して実施

- 本番の時間配分と難易度を確認

- **間違えた問題の総復習:**これまで解いた全ての問題の中で間違えた問題を再度解き直し

- **取りこぼした知識の確認:**テキストで最終チェック

ポイント

- 直近2回分は本番直前まで温存し,本番形式で演習

- 新しい問題を解くより,間違えた問題の復習を優先

- 長時間の試験に慣れることも重要

- 体調管理も試験対策の一部

**注意:**総仕上げの学習時間は,午前対策や午後対策の時間に包括されているため,独立した時間としては計測していません.

工夫した点:LLMの活用

活用方法

私は勉強を進めていく中で納得・理解できないことがそこそこありました.テキストを読んでも理解できない場合にGeminiを活用しました.

くだらないことでも気軽にGeminiに聞き,自分が理解できるまで質問を繰り返しました.おかげでわからないことをそのまま放置することなく進められたため,間違いなく勉強ツールとして有用でした.

活用のポイント

- 理解できない概念や計算方法を段階的に質問

- 間違えた問題の解説を別の視点から説明してもらう

- 「なぜそうなるのか」を深掘りする

具体例

質問例1:「サブネットマスクの計算がよく分からないので,具体例を使って段階的に教えてください」

質問例2:「B木とB+木の違いを説明してください」

質問例3:「この問題の解説を読んでも理解できません.別の切り口で説明してもらえますか?」

注意点

もちろん,ハルシネーションに気をつける必要はありますが,最近のLLMの性能は高く,過度に心配する必要はないと考えています.特に応用情報技術者試験のような確立された知識領域では,LLMの回答の信頼性は高いです.

**重要:**LLMの回答は必ず公式の教材や過去問の解説で確認しましょう.

試験当日と結果

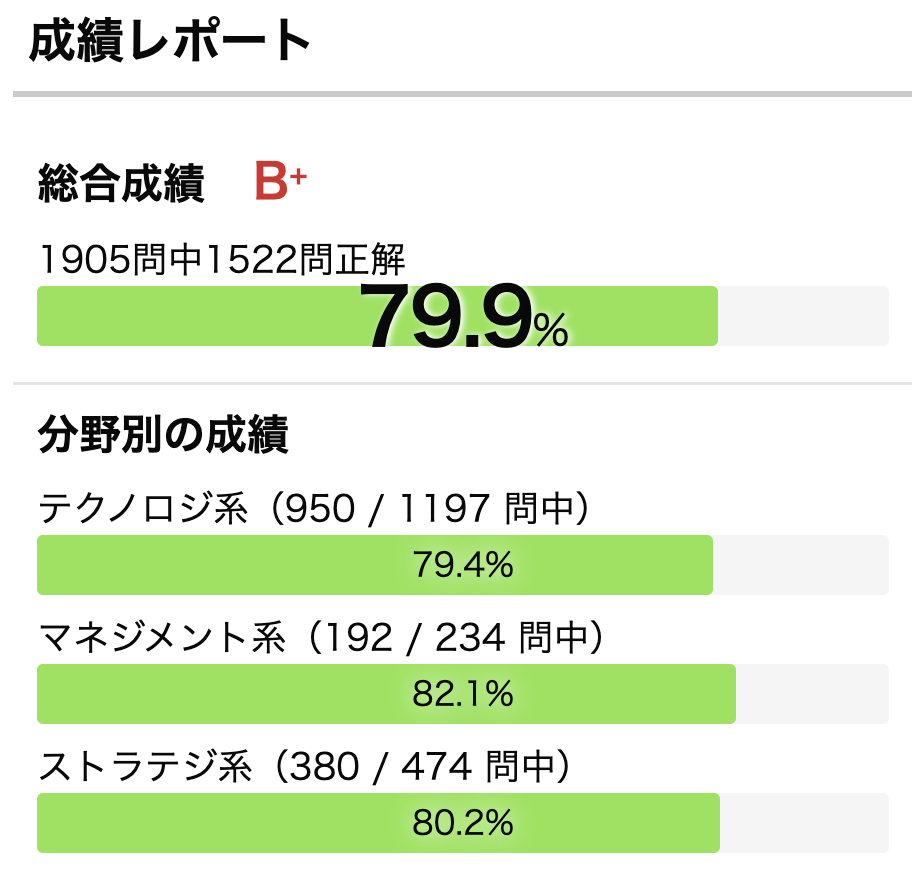

自己採点結果

- **午前試験:**62/80点(77.5%)✅ 合格ライン60点突破

- **午後試験:**81~87点(TAC解答速報ベース)✅ 合格ライン60点突破

試験の所感

午前試験

新規問題で知識を問う問題が難しかった印象ですが,個人的には全体として易化だと感じました.過去問演習の成果が出て,安定して得点できました.

午後試験

**セキュリティで想定外の失点:**10~13点と低得点で試験中は不安でしたが,他の4問が高得点だったためカバーできました.

選択した問題と得点(自己採点):

- 問1:情報セキュリティ(必須)→ 10~13点

- 問3:プログラミング → 18点

- 問4:システムアーキテクチャ → 15~18点

- 問6:データベース → 20点

- 問7:組込みシステム開発 → 18点

**合計:**81~87点(TAC解答速報ベース)

学び:

セキュリティで想定外の失点がありましたが,他の分野でカバーできたのは,データに基づいて確実に得点できる分野を選んだ戦略が功を奏しました.特にデータベースは満点,プログラミングと組込みシステムも高得点を取れたことが大きかったです.

後はマークシートや記述のミスがないことを祈るだけです.

振り返り

成功要因

✅ データに基づいて分野を絞り込んだこと

→ セキュリティで失点しても他の分野でカバーできた

✅ LLMを活用して効率的に学習できたこと

→ 分からないことをすぐに解決できた

✅ 学習時間を記録してモチベーションを維持できたこと

→ 進捗が可視化され,継続しやすかった

✅ 過去問を繰り返し解いて出題パターンを把握できたこと

→ 午前試験で安定して得点できた

✅ 午前と午後を並行して進めたこと

→ 午前の知識を維持しながら午後対策ができた

✅ 直近2回分を本番直前まで温存したこと

→ 本番形式で演習でき,時間配分を確認できた

総評

約3.5ヶ月・160時間の学習で合格ラインを超えることができました.特に大きな改善点は感じておらず,データに基づいた戦略的な学習が効果的だったと考えています.セキュリティで想定外の失点がありましたが,複数の得意分野を作っておいたことでカバーできたのが良かったです.

これから受験する方へのアドバイス

1. 過去問を徹底的に解く

午前・午後ともに過去問の反復が最も効果的です.特に午前は過去問からの類似問題が多いので,過去問道場を活用しましょう.

2. 午後は分野を絞る

11分野すべてを対策するのは非効率です.自分の得意分野を見極めて,5~6分野に絞り込みましょう.

3. データに基づいて判断する

感覚ではなく,得点や時間のデータを記録して客観的に判断しましょう.私の場合,表を作って分析したことで最適な戦略を立てられました.

4. 複数の得意分野を作る

私はセキュリティで失点しましたが,他の分野でカバーできました.1つの分野に依存せず,複数の得意分野を作っておくことでリスクを分散できます.

5. LLMを活用する

分からないことをそのままにせず,LLMに質問して理解を深めましょう.ただし,公式教材での確認も忘れずに.

6. 学習時間を記録する

学習時間を記録することで,進捗が可視化され,モチベーション維持に繋がります.私はスマホアプリで記録していました.

7. 直近2回分は本番直前まで温存する

直近2回分(R7春・R6秋)は本番直前まで温存し,本番形式で演習しましょう.時間配分の確認と最終的な実力チェックに最適です.

8. 午前と午後を並行して進める

午前対策だけを先に終わらせるのではなく,午後対策と並行して進めることで,午前の知識を維持しやすくなります.

使用教材まとめ

書籍

Webサイト

ツール

- Google Gemini(学習補助)

- 学習時間記録アプリ

おわりに

6/24から10/12までの約3.5ヶ月・160時間の学習で応用情報技術者試験の合格ラインを超えることができました.

成功の鍵:

- データに基づいた分野選択

- 過去問15回分の徹底演習

- LLMを活用した効率的な学習

- 午前と午後の並行学習

- 直近2回分を温存した本番形式の演習

セキュリティで想定外の失点がありましたが,データベース満点を含む他4問の高得点でカバーできたのは,複数の得意分野を作る戦略が功を奏した結果だと考えています.

本記事が,これから応用情報技術者試験を受験する方の参考になれば幸いです.

質問や感想があれば,コメント欄でお気軽にどうぞ!

関連タグ:#応用情報技術者試験 #資格試験 #学習戦略 #LLM活用 #情報処理技術者試験