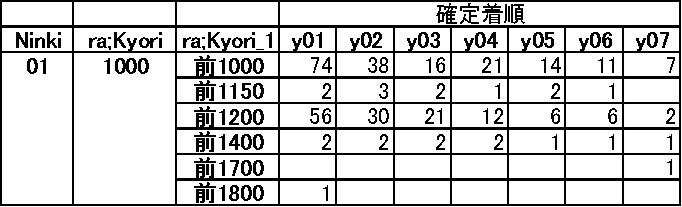

データ分析で、以下のようなピボットテーブルを書く機会は多い。

『Aが、Bのときに、Yになるのは?』表

『人気一位は、前走何mのときに、1着になる?』表

このくらいの表なら理解できるが、図で見た方が、さらに理解が深まる。

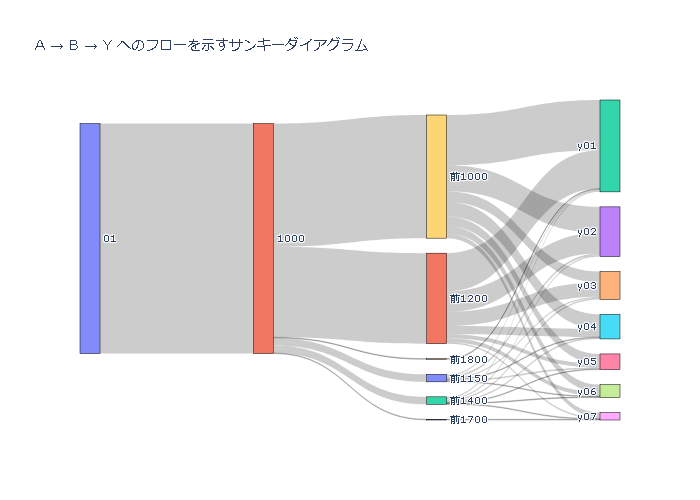

そんなときに、サンキーダイアグラム

解釈:

1.前走は、近い方が良いのかな?

2.因果推論の教科書からすると、以下の点も考慮が必要

調教師(行為者)が、似た距離しか使ってこない。

(選択バイアスを推測できてこそ、データ分析屋として一流)

3.収益を出すには、鉄板の前1000,1200より、前1800mの必勝ルートに目が行かないとダメ。

これこそ、サンキーダイアグラムを使うメリット。

ピボットテーブルとは違い、ちゃんと、結果の出せる順に並べてくれている。

(結果の出せない前1700は、最後になっている。)

棒や折れ線グラフの案もあるが、ストーリー性、仮説性がない。

import plotly.graph_objects as go

fig = go.Figure(data=[go.Sankey(

で、無料で使えるから凄い。

具体的な使い方は、データを絞って、生成AIに、サンキーダイアグラムを作るコードを聞けば、教えてくれる。

使用上のご注意:

1.無料なのに、結構複雑なデータも書けるが、ピボットテーブルで絞り込んだ方がいい。

サンキーダイアグラムを見て、複雑な時は、ピボットテーブルで絞り込むの繰り返しになる。

2.各変数の値が、同じ値だと、恒等写像(自分に戻ってくる)になるので、prefixで、値を変える。