はじめに

電子工作をしていると、たまに負電圧(マイナスの電圧)が欲しくなるときがあります。

しかし正負電源というものをきちんと用意するには、ACアダプタを2つ用意したり、トランスを用いたりとなかなか大変。

ちょっとLCDを使いたいだけ、という場合にはコストが高すぎます。

そこで、チャージポンプ回路というものを使って、最小限の外付け部品で負電圧を生成し、

ダイオードやコンデンサの品種・容量を変えたときの出力の変化について実験を行いました。

原理

割愛します。以下のリンクが詳しいです。

http://www.epii.jp/articles/note/electronics/charge_pump

回路

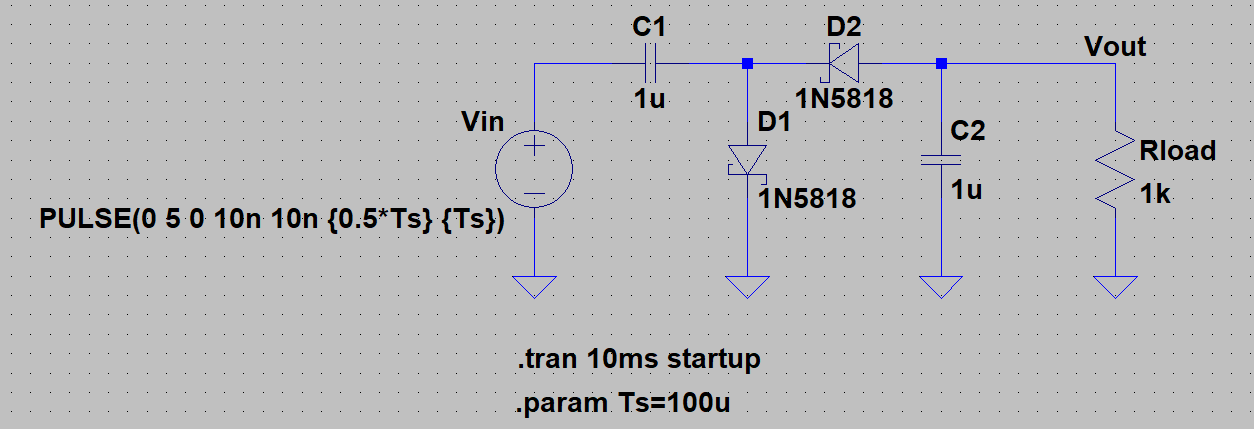

基本的なチャージポンプによる電圧反転回路です。

LTSpiceでシミュレーションしてみます。

入力は5V/10kHzの矩形波です。

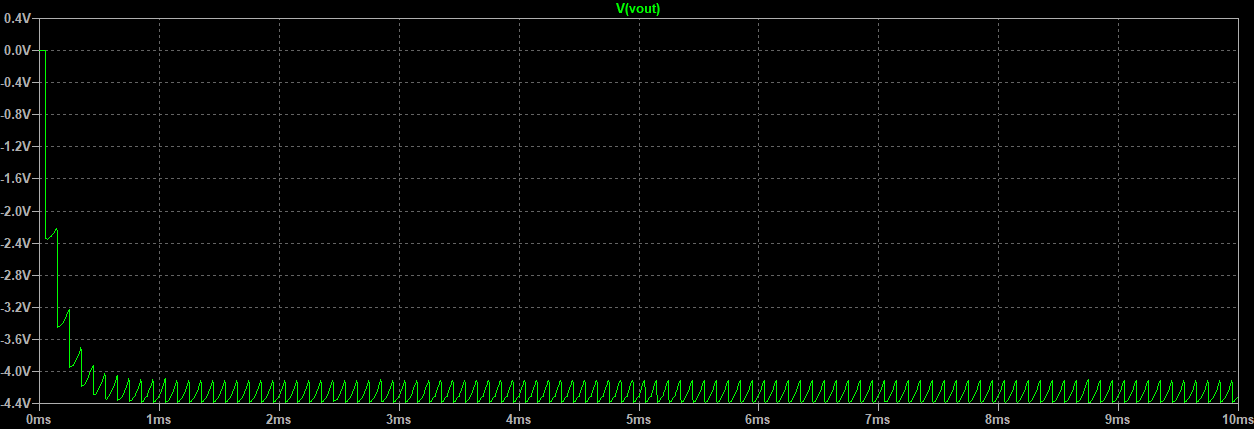

ちゃんと負電圧が出ています。平均で-4.3Vほど。

-5Vが出てこないのは、ダイオードによる電圧降下のためです。

準備

部品

今回用意したのは以下の部品です。全て秋月で手に入るものです。

- ダイオード

- 1N4148 - 汎用の小信号ダイオード。定番。

- BAT43 - 小信号用ショットキーダイオード。今回のような用途には一番ピッタリかも。

- 11EQS03L - 30V/1Aと少し大きめの整流用?ショットキーダイオード。BAT43よりVfが下がることを期待。

- コンデンサ

- 積セラ 1uF/50V Y5V特性

- 汎用電解コン 10uF/16V

- 負荷抵抗

- 金属皮膜 1kΩ

スケッチ

Arduinoのスケッチは以下の通りです。超簡単。

任意の周波数の矩形波を出力する tone() という関数を使っています。

以下の例では3番ピンから10kHzの矩形波を出力しています。

# define PIN 3

# define FREQ_HZ 10000

void setup()

{

pinMode(PIN, OUTPUT);

tone(PIN, FREQ_HZ);

}

void loop() {}

実験

ばしばし結果を載せていきます。

特に断りがない場合、負荷抵抗はすべて1kΩで、グラフの縦軸は見やすさのため反転させています。

測定は安物テスターで行いました。

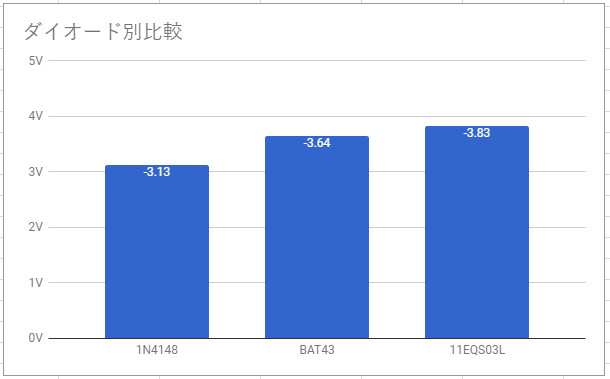

まずはダイオード別の比較から。

ダイオード以外の条件は、C1とC2がそれぞれ積セラ1uF、周波数は10kHzです。

期待通り、11EQS03Lが最も良い結果を残しました。

1N4148はちょっと厳しい結果ですね。小さくともショットキーダイオードを採用するのが良いと思われます。

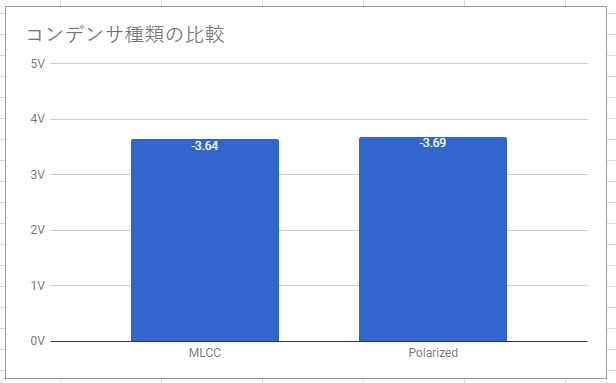

次はコンデンサを変えたときの比較です。

C1は1uFの積セラのまま、C2を10uFの電解に変えたときの動作を見てみます。

ダイオードはBAT43で、周波数は10kHzです。

あまり変わりませんね・・・

本当は、電解よりも積セラの方が周波数特性が良いため、積セラが良い結果を残すことを期待していたのですが、

そもそも容量が1uFと10uFで違うため、無意味な比較だったかもしれません。

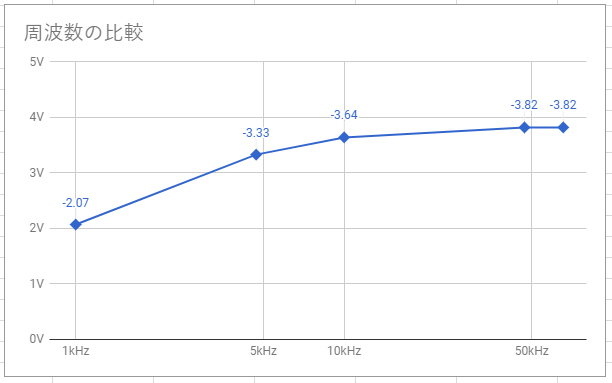

次は周波数を変えたときの比較です。

ダイオードはBAT43、コンデンサはそれぞれ積セラ1uFです。

1kHz, 4.7kHz, 10kHz, 47kHz, 65.535kHzと5種類の周波数を試しましたが、47kHzで限界の様子です。

ちなみに65.535kHzという周波数は、 tone() 関数での最大値です。

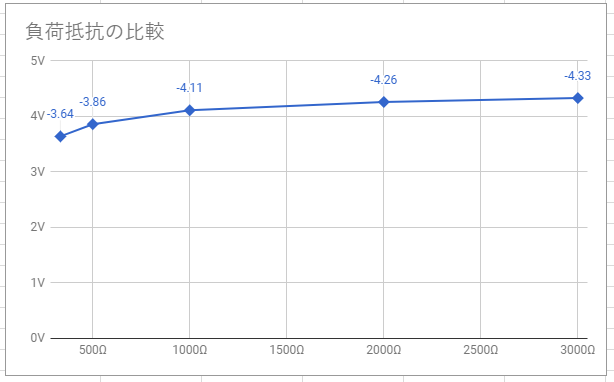

最後は負荷抵抗を変化させたときの比較です。

333, 500, 1000, 2000, 3000Ωと中途半端な値ですが、手元に1kΩの抵抗しか無かったためです。ご了承ください。

ダイオードはBAT43、C1は積セラ1uF、C2は電解10uF、周波数は62.5kHzです。

3kΩ負荷のときに-4.33Vまで出ました。およそ1.4mAの出力電流です。

まとめ

ちょっと負電圧が欲しいときはチャージポンプが便利!

音声信号を通すアナログスイッチ・マルチプレクサなんかにも使えます。

おまけ

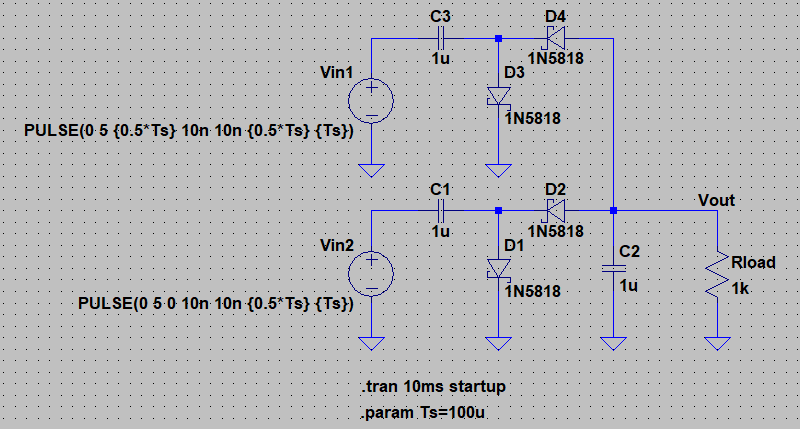

使用ピンが1つ増え、部品は3つ増えますが、以下のような回路を組むと出力を増強出来ます。

位相反転した2系統の矩形波で、絶え間なくC2を充電するイメージです。

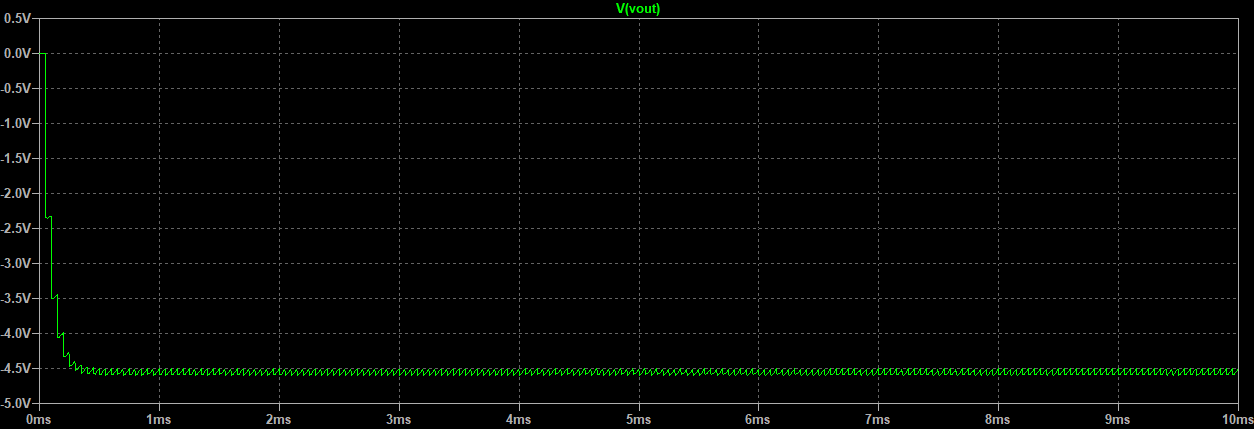

シミュレーション結果を見てみると、冒頭のそれと比較してリップルが小さく、電圧が高く(低く)なっています。