本内容は「State of the Cloud Report | RightScale」から取得できる「RightScale 2018 State of the Cloud Report」のエグゼクティブサマリーと、調査方法部分の和訳です。このレポートと同様、和訳もCreative Commons — 表示 4.0 国際 — CC BY 4.0で公開します。

誤訳等、あるかと思います。編集リクエストを歓迎します。

RightScale社「2018: クラウドの現状」レポート

パブリックおよびプライベートクラウドの成長に伴い、組織は管理(Governing)コストに目を向けています。

エグゼクティブ・サマリー

2018年1月、RightScaleは、クラウドコンピューティングの採用について、幅広い分野の組織にまたがる997人の技術者を調査しました。

The 2018 State of the Cloud Surveyでは以下の主要な知見が得られました:

回答者の81%がマルチクラウド戦略を持っています。

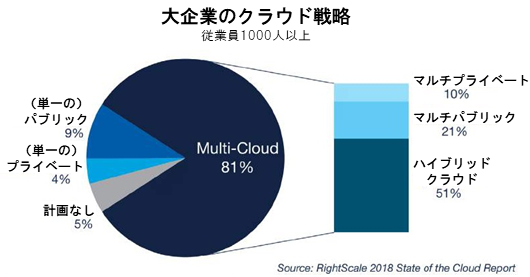

- 大企業の81%がマルチクラウド戦略を採用しています。

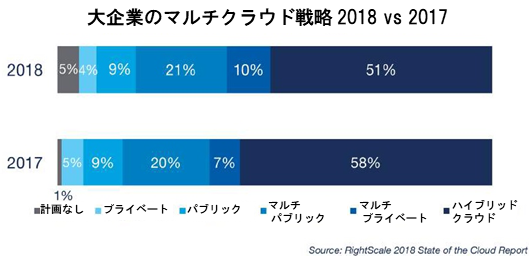

- ハイブリッド(パブリッククラウドとプライベートクラウドを組み合わせる)戦略を採用した大企業は2017年の58%から2018年の51%に減少しましたが、マルチパブリッククラウドまたはマルチプライベートクラウド戦略を持つ組織はわずかに増加しています。

回答者の96%がクラウドを使用しています。

- パブリッククラウドの採用は、2017年の89%から92%に増加しました。

- プライベートクラウドの採用は、2017年の72%から75%に増加しました。

大企業の多くがパブリッククラウドを2018年の最優先課題としています。

- パブリッククラウドを最優先課題に位置付ける大企業は大きく増加し、その割合は2017年の29%から2018年には38%に上昇しました。

- ハイブリッドクラウドを最優先課題とする大企業の割合は、2017年の50%から2018年の45%に減少しました。

組織は平均で約5つのクラウドを活用しています。

- 回答者は3.1のクラウドですでにアプリケーションを実行し、さらに1.7で試行しており、合計クラウド数は4.8になります。

- パブリッククラウドを使用している回答者は、平均2.7のパブリッククラウドを使用しています。

- プライベートクラウドを使用している回答者は、平均3.0のプライベートクラウドを使用しています。

大企業のクラウド支出は大きく、急速に成長しています。

- 大企業の26%がパブリッククラウドで年間600万ドル以上を費やし、52%は年間120万ドル以上を費やしています。

- 大企業の20%が2018年にパブリッククラウドの2倍以上の予算を計画し、71%がパブリッククラウドの予算を20%以上増やす予定です。

- 一方、2018年にプライベートクラウドを50%以上成長させる大企業は23%しかありません。

- 中小企業はクラウドへの支払いが小さい(半分は月額10Kドル以下)ものの、17%は2018年には2倍、62%は少なくとも20%増大する予定です。

- プライベートクラウドの利用を50%以上増やす中小企業はわずか17%です。

企業は大部分のワークロードをクラウドで実行します。

- 回答者はパブリッククラウドで40%、プライベートクラウドで39%を実行しています。

- 大企業では、回答者はパブリッククラウドでワークロードの32%、プライベートクラウドで45%を実行しています。

大企業の大半にクラウド統括チームがあります。

- 大企業の57%がすでにクラウド統括チームまたは中核拠点を擁し、24%はいずれかを計画中です。

- 中小企業では、31%にのみクラウド統括チームがあります。

大企業のIT統括チームは、ガバナンスとクラウドの仲介に役割を移します。

- 2018年に大企業のIT統括チームでは、クラウドへ移行すべきアプリケーションの助言(69%対2017年63%)、コスト管理(64%対55%)、ポリシー設定(60%対58%)、クラウドサービスの(60%対54%)など、クラウドガバナンスの役割が強化されました

- 一方、大企業のIT統括では今年、パブリッククラウドやプライベートクラウドの選定とプライベートクラウドを構築する役割は著しく減少しています。

- 比較すると、ビジネスユニットの回答者は全体的に権限をIT統括に委任する可能性は低くなりますが、IT統括はクラウドコストを管理し最適化する必要があります。

2018年のクラウドの最優先の取組みは、セキュリティと支出です。

- 回答者の77%がセキュリティを取組みに挙げており、29%はそれを重要な取組みと見なしています。

- 回答者の76%がクラウド支出の管理を取組みに挙げており、21%はそれを重要な取組みとみなしています。

- クラウド初心者の間ではセキュリティはもっとも大きな事項ですが、中堅・上級ユーザーにとってはコストがより重要な取り組みになっています。

- 大企業は中小企業よりも全面的に多くの取組みを挙げています。

大きなクラウドの浪費が、ユーザーがコストに集中するよう促します。

- クラウドユーザーは、クラウドの無駄な消費量を過小評価します。回答者は無駄を30%と見積もりますが、RightScaleが計測したところ実際の無駄は35%です。

- クラウドコストの最適化は、2018年に再びすべてのクラウドユーザーの間での最優先の取組みとなり、2017年の53%から58%に増加しました。

- 支出の最適化に重点を置く割合は、中級および上級のクラウドユーザーでさらに高くなっており、それぞれ65%および69%です。

- その他の主な取り組みとしては、より多くのワークロードをクラウドに移行すること(51%)、財務報告の改善(44%)、ガバナンスのための自動化されたポリシー(42%)が含まれます。

- クラウドコスト管理に重点を置いているにもかかわらず、少数の企業だけが、未使用のワークロードのシャットダウンや低コストのクラウドや地域の選択など、クラウドコストを最適化するための自動ポリシーを実装しています。

- 多くの企業では、少なくともクラウドの支出をコントロールするための手動ポリシーを定義しています。

コンテナ利用の増加:Dockerがもっとも広く使われているがKubernetesが急速に成長しています。

- 全体ではDockerの採用率は、2017年の35%から49%に増加しました(40%の成長率)。

- AWSコンテナサービス(ECS / EKS)は、44%の採用率ですぐ後を追っています。

- Kubernetesはもっとも早い成長を見せ、採用率27%に達しほぼ倍増しています。

- Azure Container ServiceとGoogle Container Engineもそれぞれ20%と14%の採用率へ、強く成長しました。

- すべてのコンテナツールについて、大企業での採用率は中小企業に比べて高いパーセンテージを示し、大企業でのDockerの採用率は54%に達しています。

構成ツールの使用が増加し、Ansibleが最も強力な成長を示しています。

- 回答者全体では、AnsibleとChefの採用率はそれぞれ36%と同率で、Puppetが採用率34%で続いています。

- しかし大企業では、Chef(48%)とPuppet(47%)が上位2位を占めており、Ansibleが42%の採用率で続きます。

- 中小企業ではAnsibleが29%の採用率でかなり先行し、ChefとPuppetが続きます。

- Ansibleは昨年もっとも強い成長を見せ、採用率を71%増加しました。

Azureは急速に成長し続けてAWSのリードを縮めており、特に大企業で顕著です。

- 全体では、Azureの採用は回答者の34%から45%に増加しましたが、AWSは回答者の57%から64%の増加でした。

- Googleも15%から18%に成長し、3番手を維持しました。

- VMware Cloud on AWSは回答者の8%が利用しており、提供開始初年から強さを見せました。

- Oracle Cloudも、全体的には大幅な成長を示し、普及度合いは大きく下回るものの、採用率を3倍から6%に倍増しました。

- 大企業では、Azureはさらに好調です。AWSの採用率の増加は59%から68%でしたが、 Azureの採用率は43%から58%に大幅に向上しました。

- 大企業では、2017年の調査に含まれていた他のすべてのクラウドプロバイダーでも採用率が増加し、Oracleは5%から10%に、IBM Cloudは10%から15%に、Googleは15%から19%になりました。

- 大企業のクラウド初心者では、Azureは49%の採用率で、AWSの47%をわずかに上回りました。

- Serverlessは、成長が最も速い拡張クラウドサービスで、前年比75%の成長率を達成しています。

プライベートクラウドの採用が全体的に拡大しています。

- 全体として、VMware vSphereが採用率50%で先行し、昨年(42%)から大幅に増加しています。

- OpenStack(24%)、VMware vCloud Director(24%)、Microsoft System Center(23%)、ベアメタル(22%)はいずれも接戦でした。

- Azure Stackは6番手になりましたが、この技術を試用あるいは計画中の回答者の割合が最も高くなっています。

- 大企業ではvSphereの採用率が66%で先行し、VMware vCloud Director(38%)、OpenStack(33%)がそれに続きます。

- CloudStackは、大企業での採用率は低いものの、9%から18%へと昨年から倍増し、もっとも高い成長率を示しました。

vSphereは1,000VM以上のユーザーをもっとも多く持ちますが、50VM以上ではAWSがリードしており、 Azureが急速にフットプリントを成長させています。

- トップパブリッククラウドとプライベートクラウドの間では、AWSの10%に対して、vSphereでは回答者の15%が1,000以上のVMをもっています。

- ただし、50以上のVMを使用している回答者ではAWSは47%、VMware社は37%となっています。

- 3位にいるAzureの成長率は高く、50台以上のVMの回答者が21%から29%に増加しました。

- 大企業では、Azureは3位にとどまっていますが差を縮めています。50VM以上の回答者の44%に対して、AWSは59%、vSphereは52%です。

調査方法

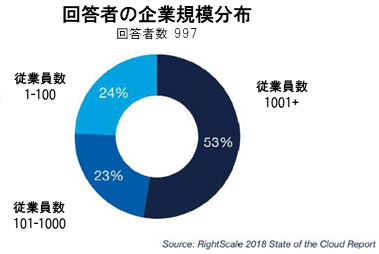

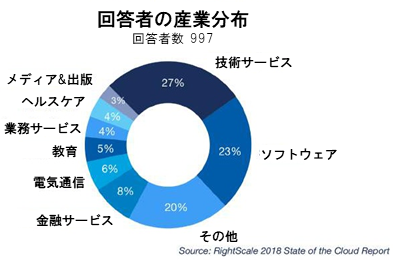

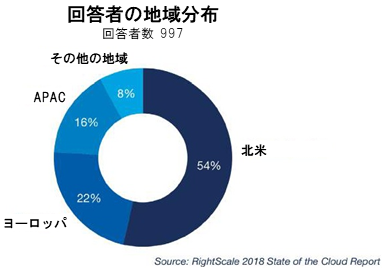

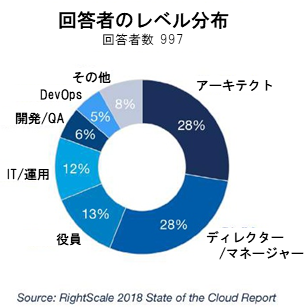

2018年1月、RightScaleは年次のクラウドの現状調査を実施しました。この調査では、クラウドインフラストラクチャの採用について幅広い分野の技術者に質問をしました。 997人の回答者は、技術幹部から経営者および実務者まで幅広く、多くの業界でさまざまな規模の組織を代表しています。回答者は、RightScaleソリューションのユーザー(19%)と非ユーザー(81%)の両方を含む、クラウド全体の企業を表しています。彼らの答えは今日のクラウドの状態に関する包括的な見解を提供します。

主要な調査統計:

すべての回答者= 997

- 大企業の回答者(1,000人以上の従業員)= 525

- 中小企業の回答者(1,000人未満)= 472

エラーのマージン= 3.08パーセント

このレポートのグラフおよびデータの使用

このレポートに掲載されているデータ、図表、およびテキストの再利用は、このクリエイティブ・コモンズ帰属4.0国際ライセンス条項にもとづくことを推奨します。ライセンスの条項に規定されているRightScale 2018のクラウドレポートの状態があなたのものである限り、この作品の共有や商用利用は自由です。

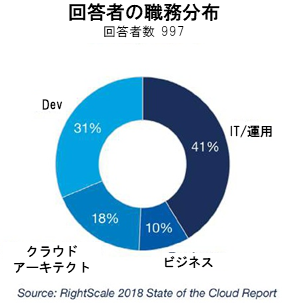

回答者の構成

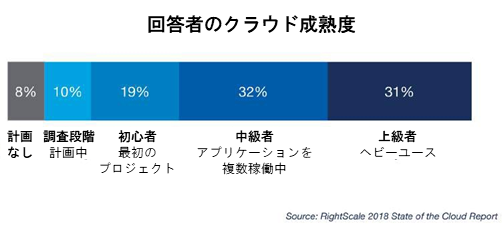

クラウド成熟度モデル

このレポートでは、RightScaleはクラウド成熟度モデルを使用して、クラウド採用のレベルに基づいて組織を分類および分析しています。クラウド成熟モデルは、クラウド成熟度をの4つの異なる段階として認識します。組織のクラウド採用経験が最小から最大に至るまでの4つの段階は次のとおりです。

調査段階はクラウド戦略と計画を策定しているが、まだアプリケーションをクラウドに導入していない組織です。利用可能なクラウドオプションを評価し、クラウドに実装するアプリケーションを決定したいと考えています。

初心者は概念実証(PoC)や最初のクラウドプロジェクトに取り組んでいる、クラウドコンピューティングの新人です。初心者は将来のプロジェクトを決定するためにクラウドの経験を積みたいと考えています。

中級者のユーザーは複数のプロジェクトやアプリケーションを既にクラウドに配備しています。彼らは、クラウドリソースの使用を改善し、拡大することに重点を置いています。

上級者はビジネスでクラウドインフラストラクチャを頻繁に使用しており、クラウドオペレーションとクラウドコストを最適化することを目指しています。

RightScale 2018 State of the Cloud Reportの調査には、クラウド成熟度の全段階にわたる組織が含まれます。

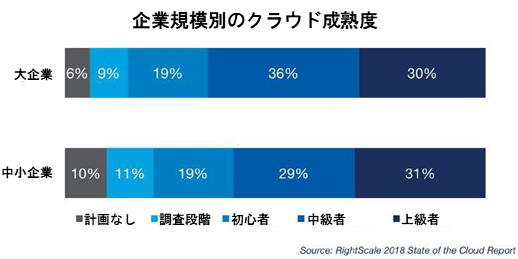

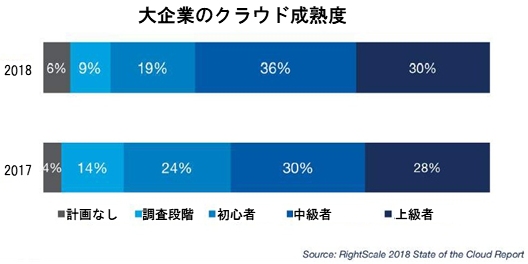

企業の大小でクラウドの採用度を比較した場合、興味深いことに2018年に初めて、大企業の回答者の大部分が2つの段階――中級者と上級者に所属しました。

昨年、大企業の多くが調査中および初心者の段階から中級者の段階に進みました――2017年の30パーセントに対し、現在36%を示しています。

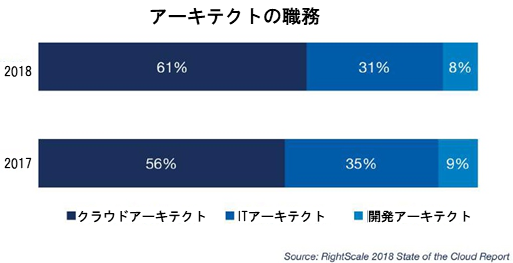

クラウドの成熟度が増すにつれ、クラウドアーキテクトという職務が浮上してきます。2018年にはアーキテクトの職務を持つ回答者の61%が自信をクラウドアーキテクトと認識していますが、2017年には56%でした。

主要な知見

大企業の81%がマルチクラウド戦略を持っています。

複数のクラウドを利用する戦略を持つ大企業は(2017年の85%に対して)81%になっており、同様にハイブリッドクラウドを検討している大企業は(2017年の58%から)51%に低下しています。マルチパブリッククラウドまたはマルチプライベートクラウド戦略を持つ大企業の数は微増しています。

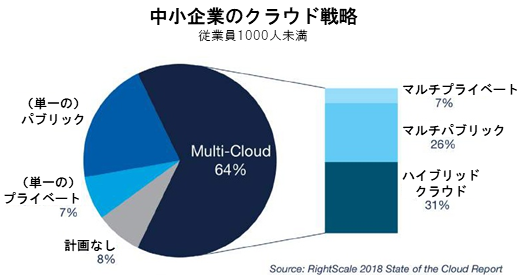

中小企業はパブリッククラウドに向かっており、ほぼ半数(47%)が一つまたは複数のパブリッククラウドを持とうとしています。

本ページ内容は筆者が参照の便のためにある時点でまとめた個人的なメモです。内容を保証するものではなく、また筆者の所属組織等とは一切かかわりがありません。