去年の今頃、僕は完全な未経験者だった。

プログラミングの「プ」の字も知らず、ターミナルを開くのすら怖かった。

でも、2025年の今、僕は実務レベルのエンジニアとして働いている。

何が変わったのか?それはAIの力を借りながら、正しい順番で基礎を積み上げたことだ。

AIがあれば学習効率は5〜10倍になる。これは本当だ。

でも、AIは魔法じゃない。基礎がない人間を一瞬でエンジニアにはしてくれない。

AIはブースターであって、代行業者じゃない。

今回は、僕が実際に辿った学習ルートを全部公開する。

挫折しにくく、実務に直結する内容だけを厳選した。

Linux — 最初は怖かったけど、今は手放せない

最初にLinuxを触ったとき、正直意味がわからなかった。

「なんでGUIじゃないの?」「コマンドって何?」

でも、Linuxはサーバー、コンテナ、クラウドのすべての基盤だ。

完璧に覚える必要はない。以下だけ理解できれば十分:

- 基本コマンド(ls、cd、cat、grep)

- 権限とユーザー管理(chmod、chown)

- ネットワークの基礎(IP、Port、DNS、SSH)

- サービスの概念(systemctl、プロセス管理)

少し触るだけでも、IT全体の構造が見えてくる。

最初は怖いけど、慣れれば「なんでもっと早く触らなかったんだ」と思うはずだ。

Bash / Python — 自動化の第一歩を踏み出す

スクリプトを書けるようになると、世界が変わる。

最初は簡単なことから始めた:

- ファイルを一括リネーム

- ログファイルから特定の行を抽出

- APIからデータを取得して整形

こういった作業を自動化できるようになると、人間が30分かかる作業を数秒で終わらせられる。

これがエンジニアの本質だ。

「人間の手作業をコードに置き換える」

この感覚を掴めば、あとは応用するだけ。条件分岐、ループ、関数、ファイル処理——最初は難しく感じるけど、実際に手を動かせばすぐに慣れる。PythonでもBashでも、まずは小さな自動化から始めてみるといい。

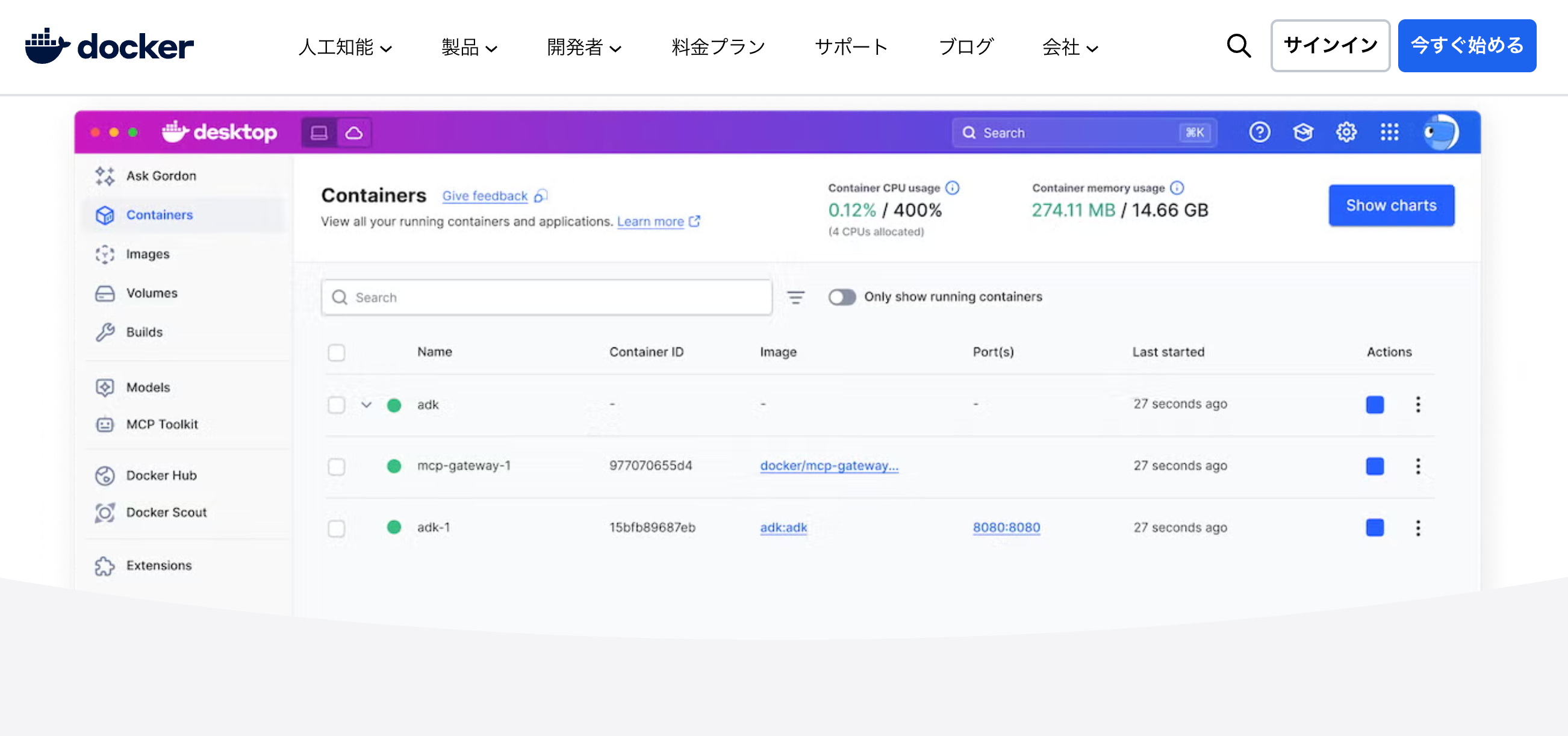

Docker — 「環境構築で詰まる」から解放された

「ローカルでは動くのに本番で動かない」

この悪夢から解放してくれたのがDockerだ。

最初は概念が難しかった:

- イメージとは何か?

- コンテナとは何か?

- Dockerfileって何を書けばいいの?

でも、小さなアプリ(Node.jsやPython)をDocker化してみると、すぐに理解できた。

どこでも同じ環境が再現できる。環境構築のストレスが一気になくなった。

「ローカルで動いたのに本番で動かない」という悪夢から解放される感覚は、本当に最高だ。

チュートリアルを見ながら、まずは既存のアプリをコンテナ化してみるのがおすすめ。理屈より先に手を動かす方が理解が早い。

Git — エンジニアとして名乗るための必須スキル

Gitは単なるツールじゃない。チーム開発の文化だ。

最初は「コミット」「プッシュ」「プル」の違いすらわからなかった。

でも、実際にチーム開発に参加すると、その重要性が身に染みた。

必ず学ぶべきは:

- ブランチ戦略(feature、develop、main)

- Pull Request(レビューの文化)

- コンフリクト解消(最初は怖いけど慣れる)

- 履歴管理(git log、git blame)

AIがあれば、コンフリクトの解説やコミットメッセージの自動生成、PRの要約も簡単にできる。

Gitを使いこなせないエンジニアは、もはや存在しない。

CI/CD — コードを書く人から"ソフトを届ける人"へ

GitHub Actionsを初めて触ったとき、衝撃を受けた。

「コードをプッシュするだけで、テストが走って、ビルドされて、デプロイされる」

これが自動化の力だ。

最初は簡単なワークフローから始めた:

- テスト自動化(pytest、jest)

- ビルド自動化(Dockerイメージ作成)

- デプロイ自動化(Vercel、AWS)

これができるようになると、開発の全体像が見えてくる。

「コードを書く」だけじゃなく、「ソフトを届ける」ところまで理解できる。

最初は既存のテンプレートをコピーして使うだけでもいい。動く仕組みを見てから、少しずつカスタマイズしていけば理解が深まる。

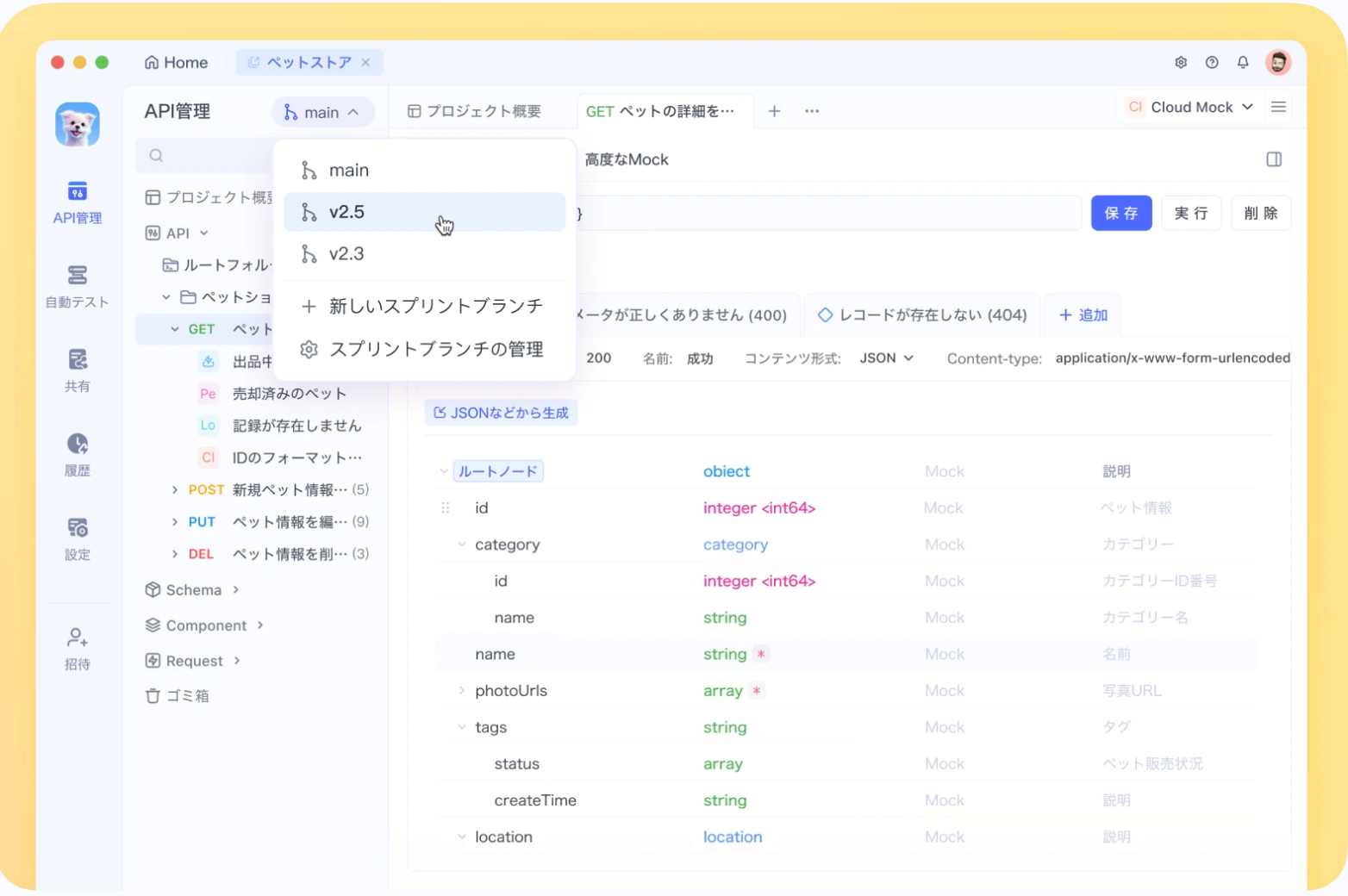

API開発とテスト — 正しいツール選びで学習効率が変わる

ほぼすべての現代アプリケーションはAPIに支えられている。

最初はPostmanを使っていた。でも、すぐに問題に気づいた:

- 設計書はSwaggerで別管理

- テストケースはスクリプトで別管理

- ドキュメントはNotionで別管理

バラバラすぎて、管理が大変だった。

そこで出会ったのがApidogだ。

Apidog — API開発の面倒を一気に解決

Apidogの良いところは:

- 設計・テスト・ドキュメント・Mockが一つのツールで完結

- 設定がシンプルで未経験でも扱いやすい

- 設計とテスト、ドキュメントが自動で同期される

- Mockでバックエンドなしでもフロント開発できる

- AIによるテストケースやドキュメント生成が便利

実際の使い方:

- OpenAPI仕様をインポート

- AIが自動でテストケースを生成

- そのままチームで共有

PostmanやSwaggerを行き来する手間が一気になくなった。

未経験者にとって、API学習のハードルを大幅に下げるツールとして最適だ。

クラウド(AWS/GCP/Azure)— まずは1つを選ぶ

三大クラウドは"御三家"のような存在だ。

最初は「全部学ばなきゃ」と思っていた。でも、それは間違いだった。

まずは1つだけ選び、徹底的に触れるのが最短ルート。

僕はAWSを選んだ。理由は:

- 資料・事例・求人が圧倒的に多い

- 日本語ドキュメントが充実している

- コミュニティが活発

最初はEC2とS3だけ触った。それだけでも十分実務レベルに近づける。

無料枠を使って、小さなWebアプリをデプロイしてみるのがおすすめだ。

IaC — 中級エンジニアへの階段

TerraformやCloudFormationを使って:

- インフラをコード化し

- 再現性のあるデプロイを行い

- 変更履歴を管理する

これができれば、実務レベルのインフラ運用スキルが身につく。

Terraformから始めると学習しやすい。

AWSのコンソールをポチポチするより、コードで管理する方が圧倒的に効率的だ。変更履歴もGitで管理できるし、チーム全体でインフラの状態を共有できる。

最初は既存のテンプレートを読むところから始めるといい。書く前に読む。これが理解への近道だ。

AIの活用 — なぜ“基礎”が以前より重要なのか?

AIは僕の学習を劇的に加速させた。

実際に使っている活用例:

- コード生成(関数の雛形作成)

- Dockerfile最適化(ベストプラクティスの提案)

- APIドキュメント自動作成(Apidog対応)

- エラーメッセージの解説(英語のエラーも怖くない)

- SQL生成(複雑なクエリも一瞬)

- Gitの履歴分析(コードレビューの補助)

- テストケース生成(網羅的なテスト設計)

AIを使うだけで、未経験でも実務速度に近づける。

でも、忘れちゃいけないのは:

AIはあなたの代わりではなく、あなたの能力を伸ばすパートナーだ。

基礎がないとAIの出力が正しいかどうかも判断できない。だから、基礎学習は絶対に手を抜いちゃダメだ。

まとめ:正しい順番 × 正しいツール × AIの活用が最短ルート

1年前の僕は、何から始めればいいかわからなかった。

でも、今ならはっきり言える。

必要なのは才能じゃない。順番と継続、そしてツール選びだ。

正しい学習ルートと、良いツール、AIの力があれば、

未経験でも必ずエンジニアになれる。

僕がそうだったように。

あなたの学習ロードマップはどうですか?コメント欄で教えてください!

この記事が役に立ったら、ぜひシェアしてくださいね。