アーキテクチャConference 2025に参加し、最新アーキテクチャ事例や大規模プロダクトの技術基盤移行に関するリアルな知見を収集しました。

レガシーシステムのモダナイズやプラットフォーム移行を検討する企業に役立つ学びを、参加レポートとして整理して紹介します。

1. まずはじめに

2025年11月20日(木)、アーキテクチャConference 2025に参加してきました。昨年に続く2回目の開催とのことですが、私自身は今回が初参加です。会場に足を踏み入れてまず驚いたのは、想像以上のスケール感でした。多彩なセッションに加え、各社の取り組みや技術を紹介するスポンサーブースも非常に充実しており、終日にわたって多くの気づきと刺激を受ける時間となりました。

本記事では、その中でも特に印象に残ったポイントを中心に、参加レポートとしてまとめていきます。技術基盤の移行を検討している当社にとっても、示唆に富んだ内容が多く、今後の取り組みに活かせる学びが得られました。

2. カンファレンス全体の雰囲気

今年のアーキテクチャConference 2025は、主催のFindy株式会社が昨年よりも大幅に規模を拡大して開催したイベントでした。昨年は約2,500名の参加申し込みがあったところ、今回はその倍となる5,000名以上の申し込みがあったとのことで、オープニングの挨拶でもその成長ぶりが強調されていました。実際、会場には朝から多くの参加者が集まり、エンジニアを中心とした熱量の高さを随所に感じることができました。

会場は羽田エアポートガーデン内の「ベルサール羽田空港」でした。受付を抜けるとまず目に飛び込んでくるのが、巨大なガチャマシン。スポンサーブースを巡るスタンプラリーを達成することで、最大3回までガチャガチャを回せるという企画が用意されており、来場者が楽しみながらブースを回れるよう工夫されていました。

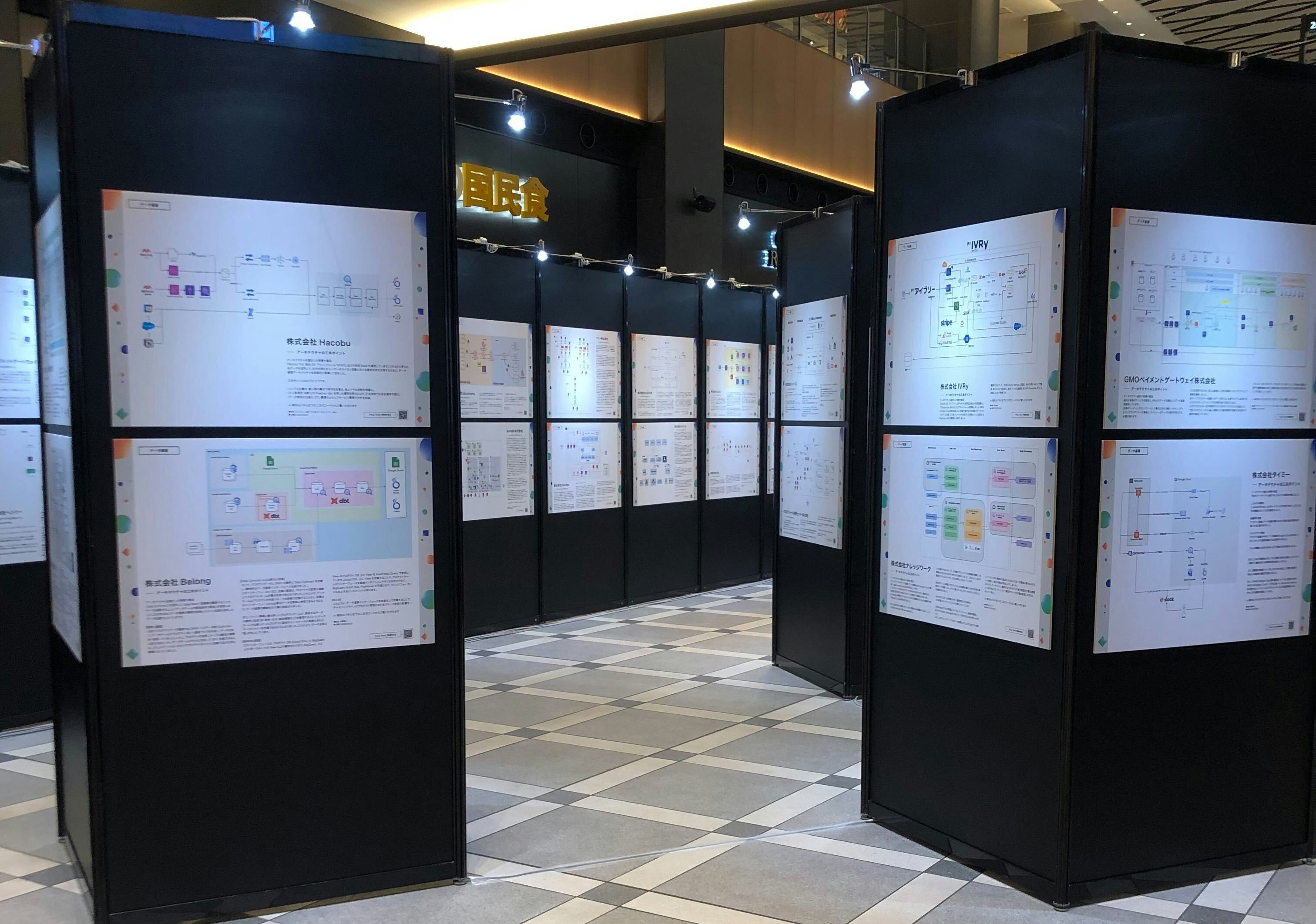

また、会場内には各社のアーキテクチャ図が展示されており、Findy Toolsに掲載されている一部の図を実際に目にすることができました。普段はオンラインで見るアーキテクチャ図が大きなパネルとして壁一面に並んでいる光景は圧巻で、各社がどのようにシステムを構成し運用しているのかを視覚的に比較できる貴重な機会でした。

昼の時間帯にはセッションが組まれておらず、来場者向けにお弁当が振る舞われました。セッションやブース周りで移動が多くなるイベントでは、食事の時間を確保しづらいこともありますが、このような配慮のおかげで無理なくスケジュールを組むことができました。気軽に腹ごしらえできるこの仕組みは非常にありがたかったです。

全体として、学びの場であると同時に、参加者が楽しめるような仕掛けが随所に散りばめられた、満足度の高いカンファレンスという印象を受けました。

3. 参加したセッションのレポート

当日現地で視聴したセッションのうち、特に印象深かったものをいくつか紹介します。

【Opening Keynote:Sam Newman 氏】

「モダナイズの現実と選択:マイクロサービスが最適解か?」

今回のカンファレンスの幕開けを飾ったのは、世界的に著名なテクニカルコンサルタントであり、『Building Microservices』『Monolith to Microservices』の著者でもある Sam Newman 氏による基調講演でした。

クラウド、分散システム、継続的デリバリーの黎明期から実践と普及に携わってきた同氏の登壇とあって、会場は開始前から高い熱気に包まれていました。

セッション概要

講演テーマである「モダナイズの現実と選択:マイクロサービスが最適解か?」は、多くの組織が直面する悩みに真正面から切り込む内容でした。

近年、モダナイズ=マイクロサービスという図式が一般化しつつありますが、それが本当に最適解なのか?

実際には「現実的な制約」「組織の成熟度」「アーキテクチャの歴史」などさまざまな要因が絡み、単純に“分割すれば良い”という話ではありません。

本セッションでは、マイクロサービスとモノリスのどちらが正解かという単純な二項対立ではなく、システムの置かれた状況を踏まえて最適な選択をするための実践的なパターンが紹介されました。

心に刺さったポイント

- マイクロサービス化は“目的”ではなく“手段”

- モノリスはいずれ泥の塊(Big Ball of Mud)になる

- 推奨はモジュラーモノリスかマイクロサービスの2択

- まずは“デプロイの分離”を進める

- デプロイとリリースは異なる

【20年超レガシー「バイトル」をAI駆動で再設計!事業成長を実現するリアーキ戦略】

ディップ株式会社 長島 圭一朗 氏

セッション概要

20年以上運営されてきた求人サービス「バイトル」。

累積した機能、歴史的事情、複雑な依存関係──いわゆる“巨大モノリス”の典型例ともいえるシステムと向き合いながら、事業成長を止めずにリアーキテクチャを進めていくという、極めて難度の高い挑戦が紹介されました。

ポイントは、ただの改善ではなく、AIネイティブを前提とした新しい開発体制とアーキテクチャの再構築を進めていること。

既存システムとの共存戦略、技術負債の解消、ドメイン境界の再設計、マイクロサービス移行の意思決定プロセスなど、実際の現場での試行錯誤や学びが非常にリアルに語られました。

登壇者について

長島氏は20年以上にわたり多様なWebサービスの企画・開発に従事し、2024年にディップへ入社。

DX事業の推進、『スポットバイトル』の立ち上げを経てCTOに就任し、現在は全社的なプロダクト開発と組織改善をリードされています。

長年運用されてきた巨大プロダクトを抱える組織において、経営と技術の両面から変革を進める立場ならではの知見が詰まったセッションでした。

心に刺さったポイント

- 20年蓄積された技術負債は“技術的迷宮”

- もはや改善ではなく“再設計”しかない

- ドメイン駆動設計(DDD)の採用

- あえてOpenAPI + RESTを採用

- 一度廃止したBFFを再度導入するという実践的な判断

- AI-DLC(AI Development Life Cycle)の採用

【Voicyが挑んだ大規模DB移行!AuroraからTiDBへ──障害とコストの壁をどう越えたのか】

株式会社Voicy 山元 亮典 氏

セッション概要

音声プラットフォーム「Voicy」が、メインDBをAWS AuroraからTiDB Cloudへ移行した事例を紹介するセッション。

データベースの移行といえば、安定稼働しているシステムほど慎重にならざるを得ない領域ですが、Voicyはスケーラビリティ向上・コスト削減・HTAPへの期待といった複数の理由から、思い切ったチャレンジを進めています。

PoCでは好調だったにもかかわらず、Read負荷の高いAPIの移行時に発生したサービスダウン、そこからの復旧と再検証、運用設計の見直しなど、成功の裏側にあるリアルな試行錯誤が詳細に語られました。

スポンサーセッションではあるものの、単なる成功談ではなく、障害や苦労をしっかり共有した実践的で学びの多い内容でした。

登壇者について

山元氏は検索バックエンドのフルスクラッチ開発や、大規模データ基盤の立ち上げ経験を持ち、Voicyではインフラ・データ基盤・開発組織全体をリードする立場。

2025年にVPoEに就任し、技術戦略と組織戦略の両面を担うエンジニアリングリーダーとして活躍されています。

心に刺さったポイント

- 段階的にリーダーをTiDBへ切り替えた移行戦略

- CPU負荷が急上昇し、サービスダウンが発生

- 最終的には40%のコスト削減に成功

- 採用すれば終わりではなく、チューニングの積み重ねが必要

- スケールアウトには時間がかかる(データ量に関係なく1時間ほど)

【7,000店舗で実稼働:大規模業務システムとヒューマンインタラクションが融合するAIの全貌】

クーガー株式会社 石井 敦 氏 / 土田 悠貴 氏

セッション概要

某大手コンビニチェーンの7,000店舗以上にすでに導入されているAI「レイチェル」。

このAIは、毎日膨大に蓄積される店舗データをリアルタイムで処理し、その分析結果を「自然で理解しやすい言葉」で店長へ伝えてくれる“ヒューマンインタラクションを備えた業務アシスタント”です。

単なるレコメンドやアラートではなく、まるで人が話しかけてくるように“提案”してくれることを重視した設計思想が非常にユニークでした。巨大な業務システムの裏側に、バーチャルヒューマン技術と高度なAIアーキテクチャを融合させた前例のない取り組みが紹介されました。

登壇者について

石井氏は、IBM・楽天・ライコスでの大規模検索開発経験や、国際的なロボティクス支援、AIシミュレーターの提供など、多領域で高度な技術開発を牽引してきた実績を持つクーガー株式会社のCEO。

人型AIプラットフォーム「LUDENS」開発をリードする、国内屈指の先進的AI研究者です。

土田氏は「LUDENS」中枢を担うAIブレイン「LudensCore」のチーフアーキテクト。

ゲームエンジン開発の知見を生かし、人とAIのインタラクションを高いリアリティで実装する重要な役割を担っています。

心に刺さったポイント

- セッション前にスポンサーブースで話を伺っていたため、背景理解が深く、アーキテクチャの狙いがより明確に理解できた

- 既に7,000店舗で実稼働しており、未来ではなく“現在の社会実装”として運用されている点が印象的

- 導入店舗では平均成長率が2%向上し、AIが売上改善に直結している実績が示された

- 店長が“店舗運営ゲーム”のように意思決定できる体験設計が秀逸で、理解しやすく行動しやすいUXが構築されていた

- 人の作業を代替するのではなく、“人を育成・成長させるAI”を目指しており、店長の判断力向上にフォーカスしていた

- AI導入を業務効率化にとどめず“人間中心の能力向上”へつなげる思想が強く印象に残った

5. 印象深かったスポンサーブースエリアの体験

会場には約50社が出展しており、どのブースもテーマに合わせた展示やユニークなノベルティ配布など、趣向を凝らした工夫が見られました。各社が自社プロダクトの特徴やアーキテクチャ上のこだわりを分かりやすく伝えるレイアウトで、短い時間でも理解が深まる構成になっていたのが印象的でした。

ブースでは、来場者に向けたテーマ別のアンケートが多く実施されており、技術者として普段抱える課題や取り組みを可視化する内容が中心でした。具体的には以下のようなテーマが挙げられていました。

- 効率的なアプリケーション設計のために普段工夫している点

- 開発効率を高める上で障壁になっている要因

- チーム開発の生産性向上に向けた取り組み

- アーキテクチャ選定の際に直面する課題

私自身もアンケートに参加させてもらったり、他の来場者の回答を拝見したり、ブースを担当しているエンジニアの方々と意見交換したりと、学びの場になったので、非常に面白い取り組みだと感じました。

また、ブースの混雑状況には時間帯による傾向があり、セッションの合間は多くの参加者が一斉に移動するため、かなり混み合っていました。一方で、朝の早い時間・昼食提供の時間帯・夕方の終了間際は比較的空いていて、落ち着いた状態で担当者とじっくり話せる時間帯でした。

ブースを巡るだけでも、多様な開発支援ツールや最新トレンド、現場で直面する課題感などを効率よく把握でき、カンファレンス全体の満足度を大きく高める要素になっていました。ブース担当者の方々も非常にフレンドリーで、技術的な話から現場のリアルまで丁寧に共有してくださり、とても好印象でした。

6. まとめ

今回参加したアーキテクチャConference 2025は、全体を通して学びが非常に多く、エンジニアとして大きな刺激を受けるカンファレンスでした。セッションの内容はもちろん、ブース展示や体験設計まで含めて、参加者がどうすれば効率よく学び、楽しめるかを徹底的に考え抜かれており、運営の本気度が随所に伝わってきました。

また、自社のプロダクトのリアーキテクティングについて改めて見つめ直す機会にもなりました。言語やフレームワークといった「何を使うか」の議論はある程度進んでいた一方で、どのような設計思想で進めるべきか、どのようなインフラ構成を採用するのかといった「どうやって実現するか」という部分については、まだ十分に議論できていなかったことに気づかされました。

今回得た知見は、これからのリアーキテクティングに向けた検討を進める上で大きなヒントになると感じています。来年は、今回以上に多くの学びを得られるよう、当社からの参加メンバーをさらに増やし、チームとして知見を持ち帰れる体制で参加したいと考えています。

参加して本当に良かったと思える、充実したカンファレンスでした。

KIYOラーニング株式会社について

当社のビジョンは『世界一「学びやすく、分かりやすく、続けやすい」学習手段を提供する』ことです。革新的な教育サービスを作り成長させていく事で、オンライン教育分野でナンバーワンの存在となり、世界に展開していくことを目指しています。

プロダクト

- スタディング:「学びやすく・わかりやすく・続けやすい」オンライン資格対策講座

- スタディングキャリア:資格取得者の仕事探しやキャリア形成を支援する転職サービス

- AirCourse:受け放題の動画研修がついたeラーニングシステム(LMS)

KIYOラーニング株式会社では一緒に働く仲間を募集しています