1.はじめに

業務時間入力などへのデータ入力時には、同様の入力作業の繰り返しに直面することがあります。これらの状況では、手作業を必要とする様々なタスクが発生し、疲れてしまいます。

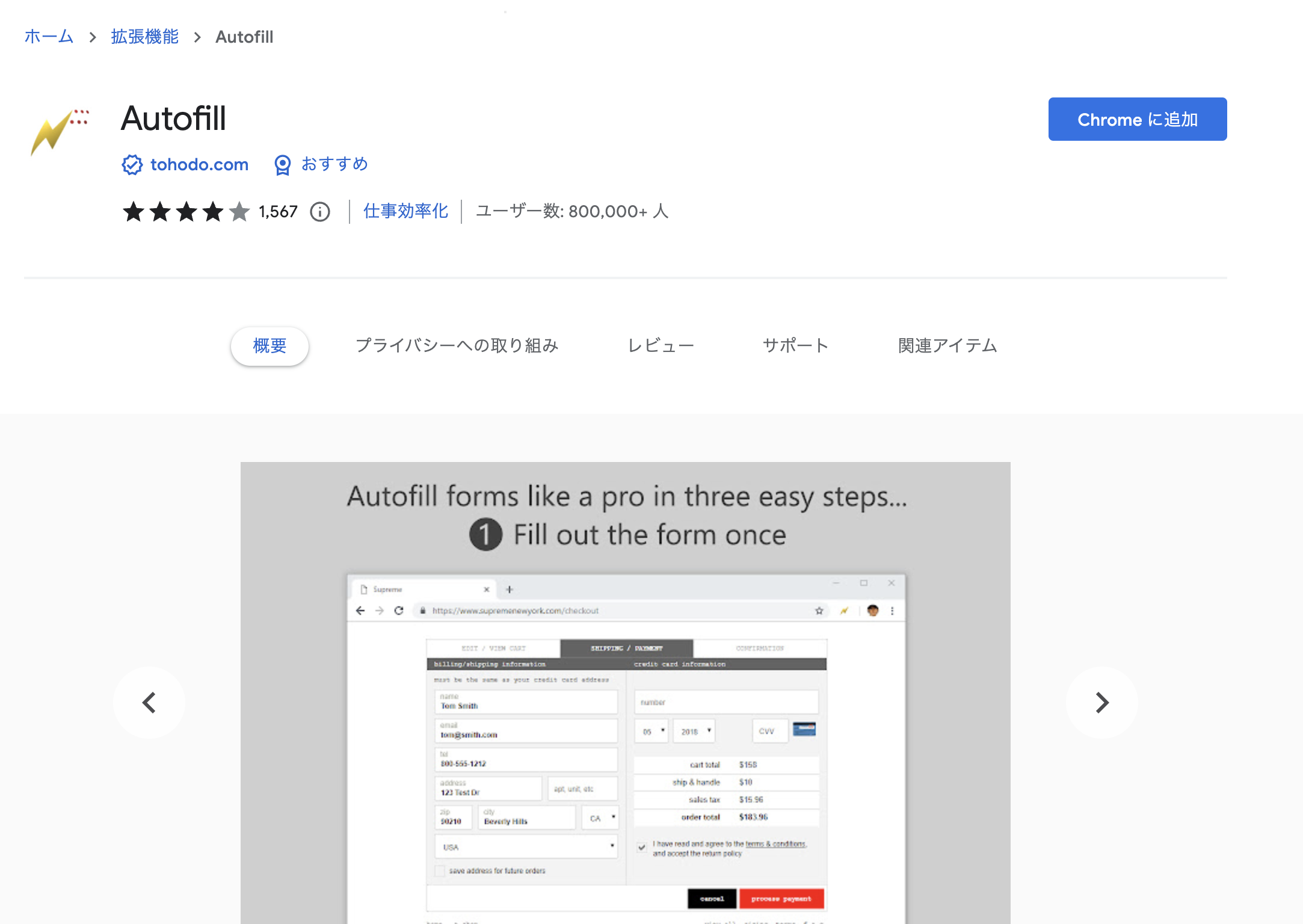

今回は、そんな場面に役立つChromeの拡張機能『Autofill』を紹介します!

2.『Autofill』の導入方法

ご紹介するのは、『Autofill』という作業支援ツールです。これはChromeの拡張機能として利用することができる、便利なプラグインです。

『Autofill』をChromeに追加する方法は非常に簡単です。以下のリンクをクリックして、『Autofill』のページに移動します。そして、ページ上で表示される『Chromeに追加』ボタンをクリックするだけで、追加が完了します。

追加したら、タスクバーに固定しましょう。

タスクバーのピースアイコンを選択してください。かみなりマーク右側のがびょうマークを選択することで固定できます!

chromeを再起動して設定完了です!

2.『Autofill』の使い方

このツールの主な使用方法は、WEBフォームの内容を「保存する」ことと「読み込む」ことです。それぞれの手順を順番に解説していきましょう。

2.1 保存する

Autofillを使ってフォームの内容を保存するためには、次の流れで作業を行います。

1.WEBページを開いてフォームに入力を行う

2.カミナリマークのアイコンを押してAutofillのメニューを開く

3.『Generate Autofill Rules』を押してフォームの内容を保存する

まずはWEBページを開き、内容を保存したいフォームに入力を行いましょう。本記事では情報処理推進機構のwebページを例に説明します。

フォーム内容の入力が終わったら、Chromeの右上にある『カミナリマーク』のアイコンを押します。

アイコンを押すとアドレスバーの下あたりに『Autofill』のメニューが開きます。

ここで『③Generate Autofill Rules』を押すと、『Done』の表示とともにフォーム内容が保存されます。

これで入力内容を保存することができました!

2.2 読み込む

次に、保存したフォームの内容を読み込んで再利用する方法について解説します。

保存したフォームの内容を自動的に反映させるために特別な操作は必要なく、保存したページを更新するだけです。つまり、フォームの内容を保存した後、次回以降にそのページを開く際には、自動的に保存された内容が読み込まれます!

おわりに

作業時間入力やデータ入力の際には、同じ作業の繰り返しに疲れてしまうことがあります。しかし、Chromeの拡張機能『Autofill』を活用すれば、これらの作業を効率化することができます。フォームの内容を保存し、次回以降には自動的に読み込むことができるため、手作業の負担を軽減することができます。ぜひ『Autofill』を導入して、効率的な作業環境を実現してください。

参考