はじめに

プロダクトマネージャー、プロダクトオーナー、アーキテクトなどは、事業戦略部門やマーケティング部門と開発部門の間をつなぐ役割が大きいです。

そういった多様なステークホルダーが参加するワークショップで、UX向上の検討を始めるような際に、何も準備をせずに始めてしまうと、全く話がかみ合わないということに成りがちです。

それは、UXが何を指しているのかについて、参加者のイメージがあまりにもばらつくからです。

だからといって、UXとは何かについて、丁寧に説明を始めてしまうと、そのこと自体の議論が始まってしまったりして、なかなか本題に入れません。

対処法

そこで私は簡潔に以下の3つの(範囲の違いによる)分類があることを示し、今日はその中のどこの範囲をテーマとするか、その合意をとって、さっそく本題に入るようにしています。

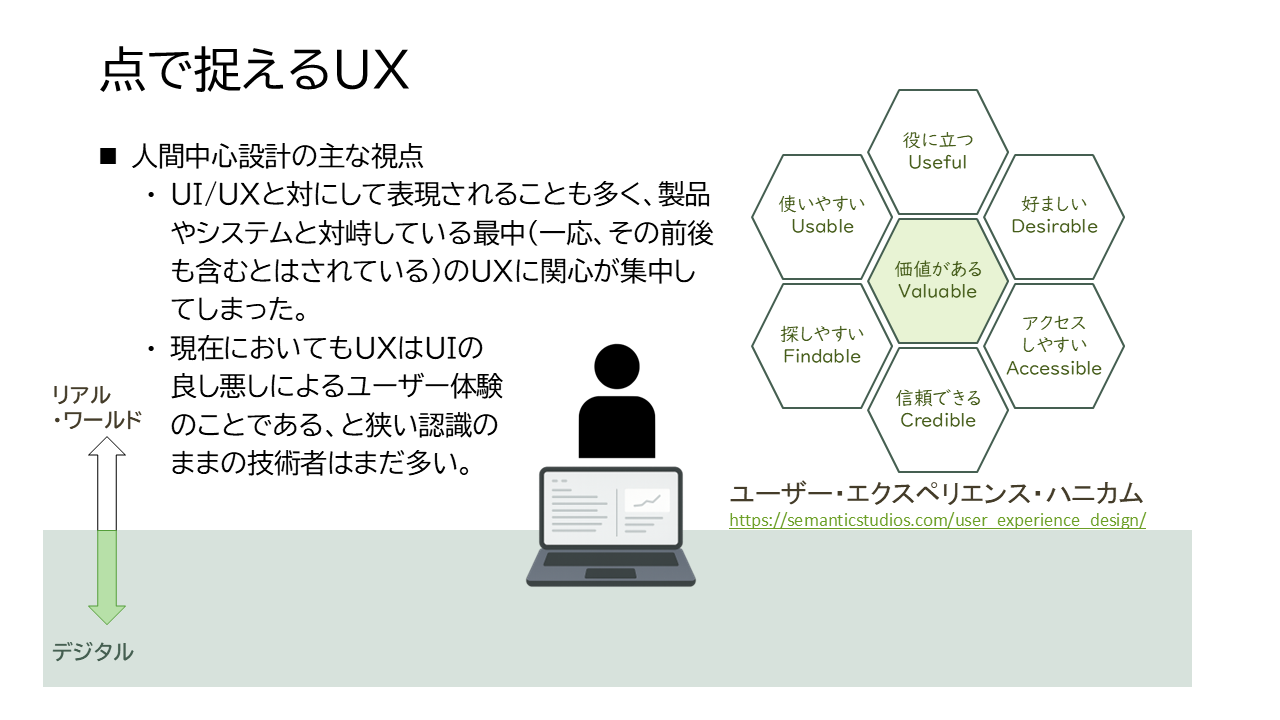

分類1: 点で捉えるUX

分類2: 線で捉えるUX

分類3: 面で、さらに立体で捉えるUX

要点

UI/UXと対にして表現されるUX止まりの理解の人がいる場合には、UIは特殊な顧客接点(タッチポイント)の一つに過ぎないことを理解してもらいます。

またタッチポイントでは、ユーザーが開発対象の人工物(製品やシステム)と直接対峙するとは限らないわけです。

その一方、常時接続が当たり前になった現在では、より深くユーザーの行動を把握したり介入したりできるようになっています。

以上のことを、参加者全員がよく認識しておくことが肝要です。

おまけ

この「点、線、面、立体」という観点で分類・表現するという発想は、かつての同僚である秋山浩一さんの著書『ソフトウェアテスト技法ドリル』の構成からパクりました。

同じことを説明するにしても、その体系化や構成の違いで、分かり易さ・伝わり易さは大きく変わると確かに実感したのでした。