はじめに

私もそろそろ サービスオーナー になろうかなと思い立ち、個人開発していたサービスである 日程調整📝 を XServer で公開しました。その際に実行した手順を記録します

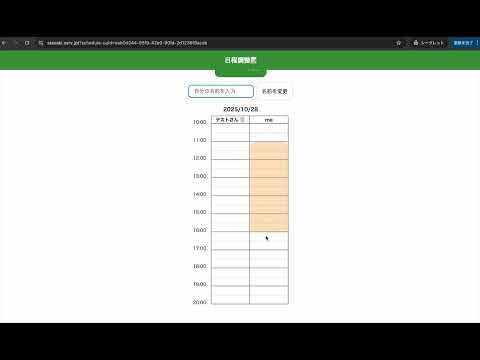

↓ 日程調整📝 のご利用方法動画(Youtube)

注意書き

XServer にサービスを公開することによって生じるセキュリティ上の危険性は0ではないと思います。ここから先はサイバーセキュリティに詳しい方と一緒に読まれることを推奨します

手順0: XServer 契約

↓ アカウントをお持ちでない方はまずこちらからご検討ください

エックスサーバー お申し込みフォーム

手順1: SSH の設定

SSH の設定を行います

↓ 参考にさせていただいたサイトはこちら

SSH接続する(Xserver from Win, Mac)

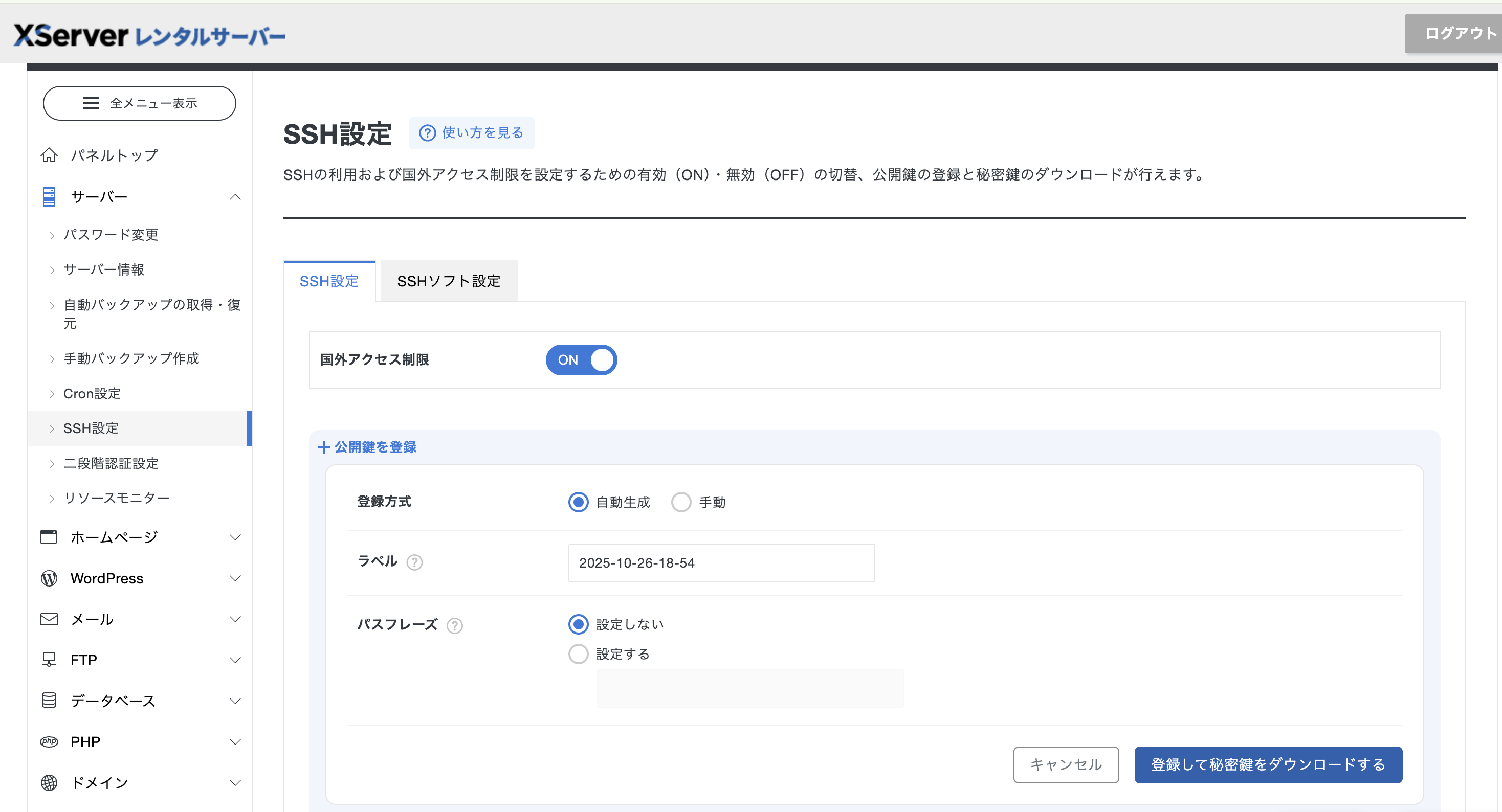

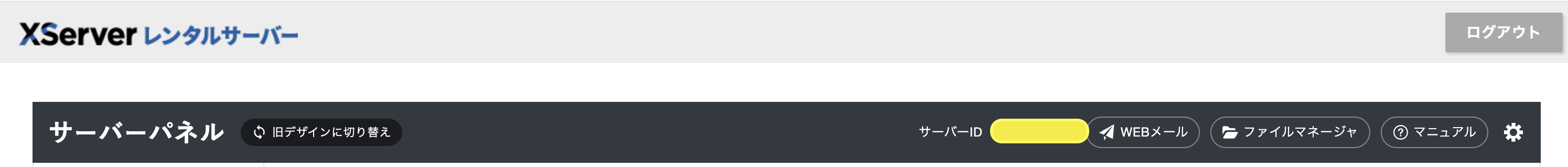

- サーバー > SSH設定 を開き、「登録して秘密鍵をダウンロードする」をクリック(↑画像参照)

- /Users/いつもの自分のユーザー名/.ssh に、さきほどDLした秘密鍵を配置

- /Users/いつもの自分のユーザー名/.ssh/config に以下のコードブロックの内容を書き込む

- /Users/いつもの自分のユーザー名/.ssh/config で ssh xserver と入力

- yes/no/[fingerprint] の質問をされたら yes を入力

- 鍵の作成時に設定したパスフレーズを聞かれるので入力(設定しなかった場合は Enter)

Host xserver

HostName <自分のサーバーID>.xsrv.jp

User <自分のサーバーID>

Port 10022

IdentityFile ~/.ssh/<さきほどDLした秘密鍵の名前>.key

↓ <自分のサーバーID> というのは、画像の黄色部分に書かれています。XServer 作成時に自分で決めたものです

手順2: MySQL の設定

次に MySQL の設定を行います

- GUI からポチポチつくる

XServer の MySQL 設定ページをまるっとコピペして ChatGPT に聞けば、DB の作成の仕方や、MySQL に接続するためにどのシークレットにどの値を入れればいいか教えてくれます(※無料版 ChatGPT をご利用の場合はデータが学習に利用されるため、シークレットを見せるのはNG です)

手順3: python 仮想環境の設定

次に python 仮想環境の設定を行います

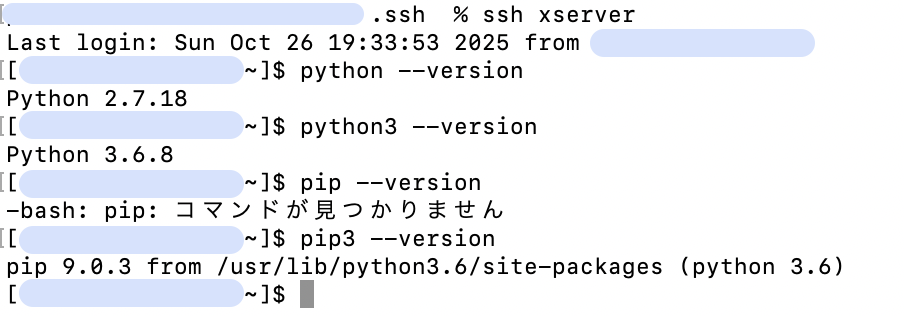

↓ python 自体はもともと XServer にありそうですが、pip が使えないので python 仮想環境を作成していきます。なぜ使えないかというと、レンタルサーバーで sudo 権限がないからです(多分)

↓ 参考にさせていただいたサイトはこちら

PythonのWebアプリをXserverで動かす(Flask編)

レンタルサーバー(Xserver)でFastAPIを動かす

【React × Python FastAPI】レンタルサーバー「ColorfulBox」でWebアプリをデプロイする方法

- サーバに SSH 接続する

- python 仮想環境を作って中に入る

# サーバに SSH 接続した状態から始める

wget https://repo.anaconda.com/miniconda/Miniconda3-latest-Linux-x86_64.sh

bash Miniconda3-latest-Linux-x86_64.sh

source .bashrc

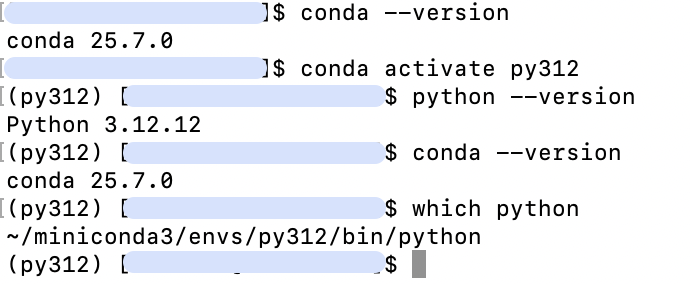

conda --version

python --version

conda create --name py312 python=3.12

conda activate py312

which python

これで py312 という仮想環境を作成し、中に入ることができました(3.12という数字はご利用の python に合わせてご変更ください)。ここからの作業は基本的に py312 内で行います

手順4: 依存関係をインストール

次に依存関係のインストールを行います

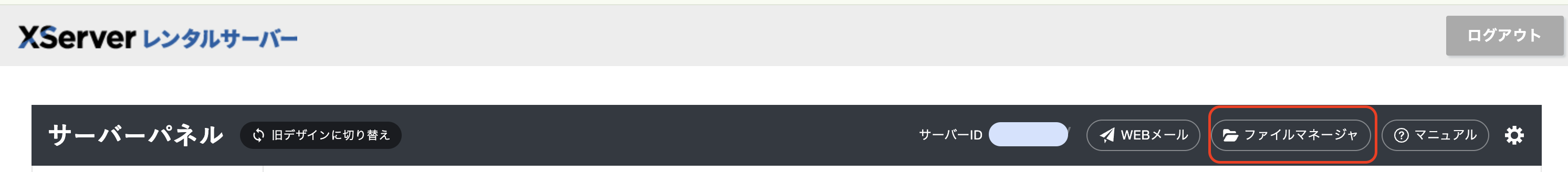

- ファイルマネージャを開く

- ~/<自分のサーバーID>.xsrv.jp/public_html/<任意のfastAPIディレクトリ名> を作成する

- 依存関係をインストール

↓ 2. のディレクトリを作成するっていうのは、CLI からは画像のようになっていれば OK です。ファイルマネージャ使わずに CLI から作成しても同じです

↓ 依存関係のインストール方法は、自分はこれでやりました

# サーバーに SSH 接続し、仮想環境に入った状態から始める

cd ~/<自分のサーバーID>.xsrv.jp/public_html/<任意のfastAPIディレクトリ名>

pip install fastapi a2wsgi flup python-dotenv pymysql sqlalchemy -t .

# ↑ ご利用の依存関係、バージョンに合わせ適宜ご変更ください

インストールが終わると、~/<自分のサーバーID>.xsrv.jp/public_html/<任意のfastAPIディレクトリ名> 配下に先ほどインストールしたもののファイルがたくさん作成されます

手順5: アクセスに関するファイルの設定

次にアクセスに関するファイルの設定を行います

- 指定の位置に以下の2つのファイルを設置する

- 権限を設定する(ファイルマネージャからでも、CLIからでも)

#! /home/<自分のサーバーID>/miniconda3/envs/py312/bin/python

import os

import sys

# 標準エラーをファイルにリダイレクトしてエラーを確認できるようにする

sys.stderr = open('error.log', 'a')

import a2wsgi

from flup.server.fcgi import WSGIServer

from main import app

if __name__ == '__main__':

os.environ.setdefault("PATH_INFO", "")

wsgi_app = a2wsgi.ASGIMiddleware(app)

WSGIServer(wsgi_app).run()

↑ #! /home/<自分のサーバーID>/miniconda3/envs/py312/bin/python の部分は、which pythonの実行結果と合わせる必要があります

<IfModule mod_rewrite.c>

RewriteEngine On

RewriteBase /<任意のfastAPIディレクトリ名>/

# 静的ファイルとディレクトリは除外

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d

# FastAPI に処理を渡す

RewriteRule ^(.*)$ <任意の英単語>.fcgi/$1 [QSA,L]

</IfModule>

| ファイル名 | 権限 |

|---|---|

| <任意の英単語>.fcgi | 755 |

| .htaccess | 644 |

ここは自分は結構、レンタルサーバというものの本質的な理解ができておらず難しかったです。AWS の ECS と色々勝手が違う感じがしました。

ChatGPT にたくさん聞いてしまいましたが、今後もっと勉強していきたいです。

手順6: プロジェクトに関するファイルの設定

次にプロジェクトに関するファイルの設定を行います。

- ファイルマネージャを開く

- ~/<自分のサーバーID>.xsrv.jp/public_html/<任意のfastAPIディレクトリ名> に移動

- main.py や database.py などのプロジェクトに関するファイルをアップロード

- (権限変更は不要だったはず)

ここまで済んだら http(s)://<自分のサーバーID>.xsrv/<任意のfastAPIディレクトリ名>/docs にアクセスし、FastAPI の docs が見られることを確認してください

はじめは全然うまくいかない

自分の場合はずっと 500 や 404 が出ていて、何回かディレクトリ消して作り直したりしました。XServer のキャッシュ機能が原因らしいです

FastAPI のディレクトリ構成

日程調整📝 はエンドポイント5個ぐらいの超小規模サービスなので、main.py と同階層に全ての .py ファイルを置いて開発していました。FastAPI のディレクトリ構成が複雑になると、ちょっと設定変わるのかもしれません

個人的つまづきポイント

❌ from . import models, schemas, crud

⭕️ import models, schemas, crud

この辺りは error.log を出せばどこで詰まってるか答え教えてくれるので、それを見ながら進めるのがオススメです

手順7: フロントの設定

次にフロントの設定を行います

- ローカルでreactのコンテナ内に入る

- npm run buildを実行(package.json で「"build": "vite build"」となっていることが前提)

- dist ディレクトリが作成されるので、その中のものを以下のようにXServerに配置

| ローカル | XServer |

|---|---|

| dist/index.html | public_html/index.html |

| dist/vite.svg | public_html/vite.svg |

| dist/assets/index-????.js | public_html/assets/index-????.js |

| dist/assets/index-????.css | public_html/assets/index-????.css |

環境変数

React の環境変数はビルド時に埋め込まれるらしく、特に .env ファイルを置く必要はないです

個人的つまづきポイント

- ローカルの環境変数が残るので、Docker のファイルとかを全部消してからコンテナを build up して npm run build しなければならない

- はじめ getEnvか何か使っていたが、import.meta.env.VITE_ENVNAME; の形式で環境変数を読まなければならない

ここまで済んだら http(s)://<自分のサーバーID>.xsrv にアクセスし、フロントが表示されることを確認してください

はじめは全然うまくいかない

大丈夫です、console.log とかしてエラーを1つ1つ解決していけばできるようになります🔥

手順8: その他

HTTPS

キャッシュ

デフォルト ON だったのですが、設定どうしてもつまづいた時に OFF にしました。でも解決のキーファクターだったかは分からないし、基本的に触らないで済むならその方が良さそうです

ドメイン名

というかサーバIDダサい気がしてきました(自分で決めておいてなんだけど…)

余談: AWS ECS でも公開しました

↓ お勉強目的で AWS ECS で公開しましたが、予算オーバーなので XServer に移動しました

まとめ

先人たちの記事と有料版ChatGPTのおかげで、初心者ながらなんとか一般公開に辿り着きました…!

はじめはどうなることかと思いましたが、終わってみると楽しかったです。これからももっと、新しいことを学んでいきたいなと思いました