はじめに

AIツールの普及が進む中、「AIをどのように開発プロセスへ取り込むか」は、多くの現場で共通のテーマになりつつあります。実際には、「AIに任せても出力の質が安定しない」「チームでの利用方針が曖昧」「導入したのに生産性が上がらない」といった声も少なくありません。

こうしたジレンマは、AIの性能そのものというより、AIをどう活かすかという開発アプローチが整理されていないことに起因する場合が多いです。

本記事では、この混乱を整理するために、AI駆動開発を3つの段階に体系化して解説します。

ご自身がどこに立っているのか、読み進めていただくと参考になるかと思います。

AI駆動開発とは

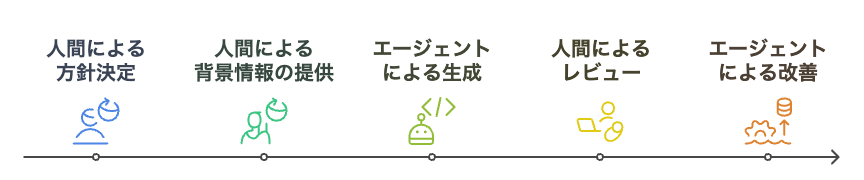

AI駆動開発とは、全ての開発プロセスにおいてAIエージェントを主体とし、人間側は方針決定・背景情報の提供・レビューの3点のみに専念する開発アプローチのことを指します。

ここにおける主体とは、実際に手を動かす作業を全てAIが担うことを意味しており、人間は一切手を動かしません。

AI駆動開発には3つの段階がある

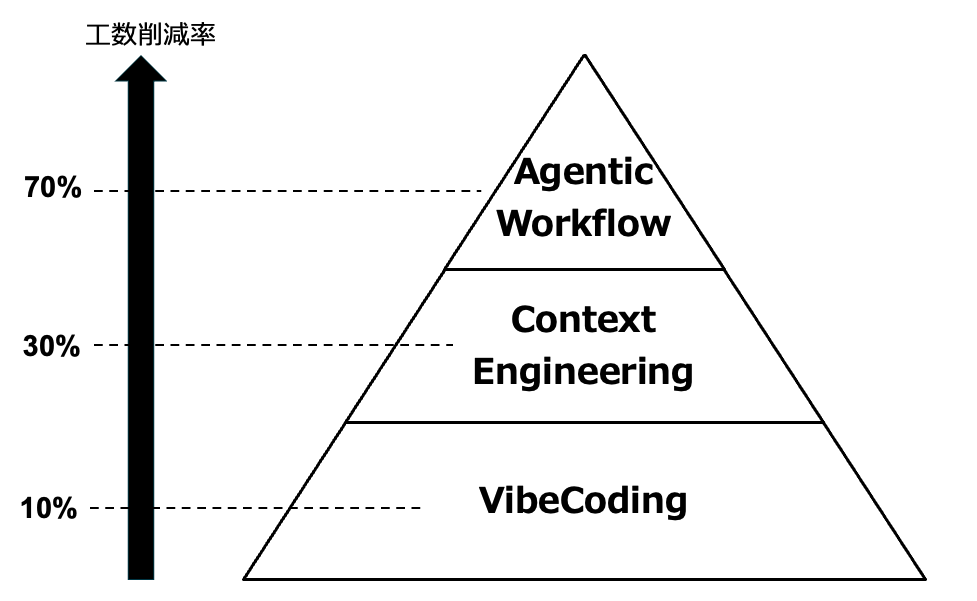

AI駆動開発と一括りに言っても、人間が「AIに任せる作業の設計」をどれだけ細かい粒度で行えているかによって、生産性の向上度合いは大きく変わります。

下図は、AI駆動開発における成熟度を3つの段階で整理したもので、どの程度工数の削減が見込めるのかを示しています。

- Vibe Coding:まずAIに作業を任せてみる段階

- Context Engineering:AIが誤解しないよう情報の与え方を整える段階

- Agentic Workflow:AIが連続的に作業を進められるよう作業プロセスそのものを設計する段階

層が上がるにつれて、AIに実行させる作業内容が細かい粒度で定義づけられ、指示の曖昧さが取り除かれていきます。その結果として手戻りは着実に減り、AIが期待どおりのアウトプットを返す確率が高まるというわけです。

つまりAI駆動開発では、いかにして人間が作業の設計を精密に行い、AIを安定して制御できる環境をつくれるかが、生産性向上の大きな鍵になるのです。

Vibe Coding

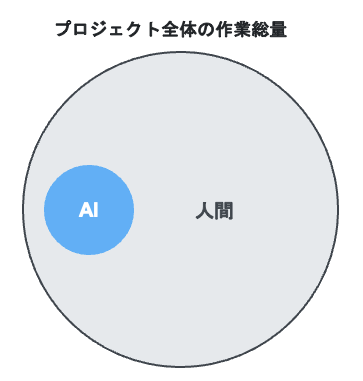

Vibe Codingとは、AIが生成したものを「合ってそうなら採用・間違っていればAIに再修正させる」だけで進める段階です。人間が担う作業設計の範囲は、「これをやってほしい」と要望を投げるところまでにとどまり、品質面の判断や前提条件の整理はほとんど行いません。

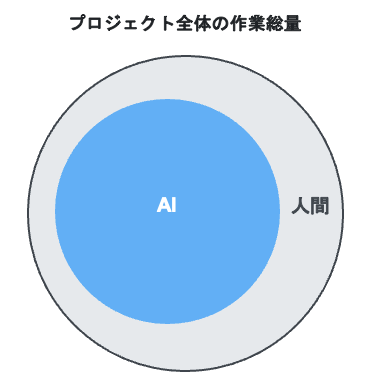

以下は、AI がプロジェクト全体の作業をどの程度まで担えるのかを示した図です。

工数削減10%の根拠

人間が手を動かす部分が消え、まずはAIにやらせるという基本姿勢が確立します。ここで効いてくるのが、AIの圧倒的な出力スピードです。人間なら数十分かかるコード試作を、数秒〜数十秒で提示してくれるため、「とりあえず動くもの」を用意するまでの時間は大きく短縮されます。

一方で、作業の設計がまだ粗いため、情報不足による手戻りは依然として大きいままです。「書く工数」はAIの高速出力によって大きく削れているにもかかわらず、「やり直しの工数」が残り、結果として削減できるのは全体の1割程度にとどまるというのが、実務におけるVibe Codingのイメージです。

必要なスキル

-

特性に応じてモデルを使い分ける力

タスクに合わないモデルを選ぶと出力品質が大きく低下し、手戻りが増えてしまう -

AIツールを使いこなす力

AI主体で開発するために、まずは使用するツール操作を熟知しておく必要がある -

要望を言語化する力

AIに依頼したい内容をシンプルに伝えられないと、AIが意図に反した作業をしてしまう

この段階が果たす役割

Vibe Codingの役割は、実装作業を高速に回す下地をつくることです。作業設計をほとんど行わずにAIへ依頼しても、小規模な機能追加や試験的な実装であれば十分に成立し、手作業よりも早く形にできます。特に、プロトタイピングのように「まず動くものが必要な場面」では、この段階だけでも明確な価値があります。

また、この段階は開発プロセスにおけるAIの振る舞いを把握するフェーズでもあります。依頼内容が粗いままだとどう破綻するのか、どこまでならAIが自律的に補完してくれるのか、といった特性を体験的に理解できます。

これらの経験が蓄積されることで、次のContext Engineeringで「どの範囲の作業設計を人間が担うべきか」を判断する基準が明確になります。

Context Engineering

Context Engineeringとは、AIにタスクを依頼するにあたり、その前提となる情報・制約・評価基準を人間があらかじめ設計してから渡す段階です。Vibe Codingのように要望を投げるだけでなく、どんな前提で・どのルールに従って・何を基準に良しとするかまで含めて設計します。

たとえば、要件や背景を整理したAIとのチャット履歴、実装方針・命名規則・フォルダ構成をまとめたMarkdownファイル、DBスキーマが書かれたファイル、実装時に考慮すべき既存コードの抜粋など、AIに渡す背景情報を事前に構造化しておくイメージです。

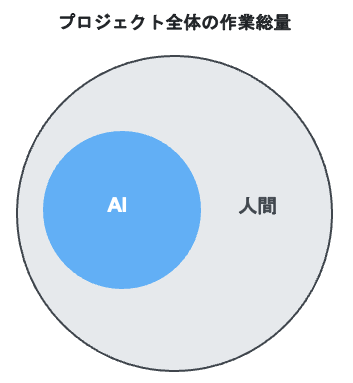

この段階でAIが担うことのできる作業量は、次のように表現することができます。

工数削減30%の根拠

この段階で30%の工数削減が見込めるのは、タスクごとに前提・制約・評価基準を先に設計してからAIに渡すことで、「指示 → ズレた出力 → 修正依頼」という往復そのものを減らせるからです。最初の出力が要件から大きく外れるケースが減るため、これまで5〜6回やり取りしていた機能追加が、2〜3回のラリーで済むようになるイメージです。

Vibe Codingではこの往復に多くの時間が割かれていましたが、Context Engineeringでは依頼時にタスクに最適な背景情報を付与するため、やり取りの回数と修正量をまとめて削減できます。

必要なスキル

-

AIが提案した設計や出力したコードを理解する力

AIの出力内容を理解できなければ、適切な指示出しもレビューもできない -

AIから質の高い出力を得るために必要な情報が何かを判断し、選択する力

タスクに必須の情報を渡して不必要な情報を排除しないと、出力の精度が低下してしまう -

構造化プロンプトを作成する力

前提・依頼内容・評価基準を整理して提示することでAIの出力に再現性を持たせる

この段階が果たす役割

Context Engineering が果たす役割は、AIの出力と、その前提として与えた情報や制約を結びつけて捉えられるようにすることです。

タスクごとに前提情報・制約・評価基準を明示してから依頼することで、出力が期待とズレたときの原因が特定可能なものになります。手戻りの原因を「プロンプトが下手だったから」といった曖昧なもので終わらせず、「どの前提が不足していたのか」「どの制約を明確にしていなかったのか」といった形で入力設計の問題として見直せるようになることに価値があります。

この感覚が身につくことで、次のAgentic Workflowに進んだ際にも、情報を配置する順序や、流れを安定させるための設定ポイントを判断しやすくなります。

Agentic Workflow

Agentic Workflowとは、AIに任せる対象をタスク単位からワークフロー単位へと広げる段階です。人間は「どんな順番で、どの条件を満たしたら、どこまで進めてよいか」といった流れを先に設計しておきます。

これにより、まとめて任せられるタスクの範囲が大幅に広がり、途中で細かい指示を挟まなくても作業を進められるようになります。

たとえば「この画面のリファクタリング方針を決めたい」という場合でも、コードが複雑であれば設計検討だけで大きなタスクになります。Agentic Workflowでは、こうした作業を「現状整理 → 問題点抽出 → 代替案提示 → 比較 → 推奨案決定」といった流れとしてあらかじめ定義し、各ステップで参照する情報や観点まで固定しておきます。すると、一度ワークフローを起動するだけでAIが自律的に作業を進め、人間は節目のレビューだけに集中できるようになります。

この段階になると、AIが担うことのできる作業量はさらに増加します。

工数削減70%の根拠

この段階で70%の工数削減が見込めるのは、「タスクごとにプロンプトを書き、結果を確認し、次の指示を考える」という作業を、あらかじめ設計したワークフローに集約できるからです。Context Engineering では手戻りは減るものの、タスクを進めるたびに人間が都度判断して指示を追加する必要がありました。Agentic Workflowでは、この判断プロセスも含めて事前に定義することで、AIが連続的に作業を進められるようになります。

その結果、人間はワークフロー設計と節目でのレビューに集中し、実行フェーズから手離れします。Vibe Codingで削減できるのは「書く工数」、Context Engineeringで削減できるのは「やり直しの工数」、そしてAgentic Workflowでは「段取りの工数」が大幅に削れます。この三段階が積み重なることで、全体として約70%の工数削減が現実的に見込めるというわけです。

必要なスキル

-

業務プロセスに対する高い理解力・言語化能力

業務フローを正しく言語化・分解できないと、AIに任せる作業内容にズレが生じるため -

AIの特性を踏まえたプロセス設計能力

AIに向かない判断や曖昧なタスクを混ぜると、ワークフローの再現性が担保できないため -

AIの誤動作パターンの理解と対処する力

起こりやすい誤動作を前提に制約を仕込まないと、誤った結果を出力する可能性があるため

この段階が果たす役割

Agentic Workflowが果たす役割は、Context Engineeringで培った作業設計を「その場限りの工夫」で終わらせず、ワークフローとして横展開できるようにすることです。ある種類のタスクに対して一度ワークフローを設計しておけば、以降は同じ手順を他の機能追加にもそのまま適用できるようになります。

加えて、成果の品質や工数が、個々の開発者のコンテキスト付与スキルに依存しにくくなる点も重要です。ワークフローを利用すれば、誰がAIを利用しても同じ品質・工数でタスクを遂行することができるからです。こうした標準化により、プロジェクト全体・チーム全体でAI駆動開発の恩恵を享受することが可能となります。

まとめ

これまで、AI駆動開発を Vibe Coding・Context Engineering・Agentic Workflow の三層に分けて整理してきました。層が上がるにつれて、単純な依頼の言語化から、前提や制約の設計、そして業務フローの構築へと高度な設計能力が人間に求められるようになっていきます。そうすることで、書く工数 → やり直しの工数 → 段取りの工数と、削減できる範囲が広がり、開発生産性は大きく向上します。

弊社でも各層に対して試行錯誤を重ねており、Cursorを軸にしたワークフロー設計、ルールファイル整備、体制づくりなどのノウハウが徐々に蓄積されつつあります。今後は、それらの実例や細かいTipsを記事として発信していく予定です。

本記事が、AI駆動開発をよりうまく実践するうえで少しでも参考になれば嬉しく思います!