アウトプットの文化が鍵!TISが技術ナレッジ共有サイト「Fintan」の運営から学んだこと

1990年代、大規模システムの需要が高まるにつれて急速に存在感が強まったSIer(システムインテグレーター)は、昨今においてはクラウド技術の進化をはじめ、市場全体でのエンジニア人材の不足や高コスト体質の傾向も相まって、抜本的な体質の変革が迫られている業態の一つと言えるでしょう。

1971年に設立されたTIS株式会社でも、テクノロジー&イノベーション本部(以下、T&I)という組織を設け、自社の事業や市場、顧客に必要なITアーキテクト、エンジニア、デザイナーの採用と育成を積極的に進めており、より自律的かつ共創型の事業へと舵を切り始めています。

前回は、このT&Iの立ち上げに込められた思いやミッションなどについて、立ち上げ責任者を中心にお話を伺いました。

▶︎TISの専門家集団T&Iの組織づくりとオープンイノベーションの秘訣とは

今回は、TISおよびインテックグループの技術ナレッジ共有サイト「Fintan」の運営を担う秋里 美和氏と、Qiita株式会社のQiita開発グループ マネージャーである清野 隼史さんによる対談を通じて、優秀なエンジニアが活躍するフィールドの作り方を探っていきます。

目次

プロフィール

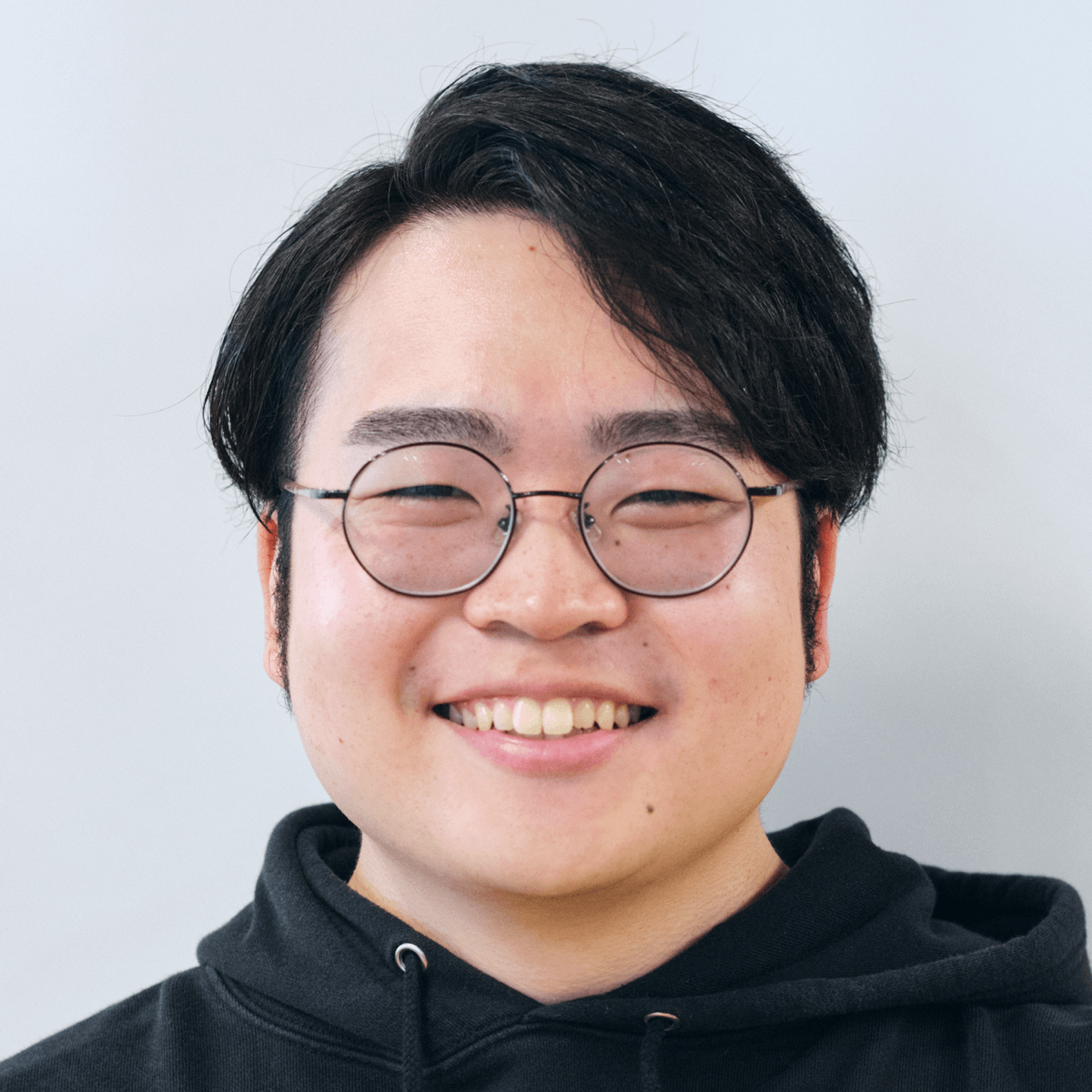

テクノロジー&イノベーション本部 デザイン&エンジニアリング部 副部長

Qiita開発グループマネージャー

T&Iには、どのメンバーにもエンジニアリングを突き詰める文化と習慣が備わっている

清野:まずは秋里さんがメインで携わっている「Fintan」について教えてください。

秋里:「Fintan」は、2018年にT&Iが中心となってスタートした、技術ノウハウを公開するサイトです。ページをご覧いただくと分かる通り、Webアプリケーション開発やXR、新規事業開発といったカテゴリごとに開始当時はTIS、今はTISインテックグループ内の様々なチームが培ってきた研究成果、プロジェクト推進や作業のプラクティス、各種開発ツールなどを公開しています。

秋里:今でこそ「Fintan」を見た方から採用につながるケースも出てきましたが、元々は「TISの再利用可能なナレッジの置き場」として始まっています。TISが社内で使っているツールやフレームワーク、ガイドなどを、社内リポジトリではなくインターネット上で公開しました。そうすることで社員はもちろん、共にプロジェクトを進めているお客さまにも同じものを見ていただき、価値を共有しようという試みになります。

清野:面白いですね! 今おっしゃったようなノウハウって会社の資産だと思うので、一般的には隠したがるところが多い気がします。

秋里:前回お話しした北(常務執行役員/テクノロジー&イノベーション本部長)が強く牽引してきた背景はあるのですが、昨今言われる「オープンイノベーション」の必要性も相まって、社内で大事に育てるだけでなく、しっかりと外へ出すべきだという判断を組織的にしています。

「しごとのきほん」という、社員へ向けて発されている資料がありまして、そちらには我々が目指すことや文化、しごとに対する心構えなどが書かれています。目を通していただくと、T&Iの考えがより分かるのではないかと思います。

清野:「Fintan」はまさにソフトウェア業界におけるOSSに近いものがあると感じます。エンジニアリング業界って「みんなで良いものを作っていこうよ」みたいな思想がすごくあると思っていて、OSSはそこで重要な役割を担いますし、Qiitaもその文脈でのプラットフォームを想定して用意されています。アウトプットを会社としてしっかりとされているのは、本当に素晴らしいなと思います。

秋里:ありがとうございます。T&Iでは、どのメンバーにもエンジニアリングを突き詰める文化と習慣が備わっていると感じていて、そういうところもオープンソースに慣れ親しむ土台になっているのかなと思います。

R&D活動とナレッジ・事例で異なるコンテンツ制作フロー

清野:「Fintan」を拝見すると、一つひとつの記事にボリュームがある印象です。書く内容を決めてから公開するまで、1記事あたりどれくらいの時間がかかっているのでしょうか?

秋里:大別すると2つの要素が含まれています。まずはR&D活動のアウトプットです。再利用可能なツールやガイド、研究レポートなどですね。これらは短いものでも2~3ヵ月、長いものは1年がかりで成果をアウトプットしています。もう1つは、顧客システムや自社サービスの開発を通じて得たナレッジ投稿や開発事例です。こちらはリアルなシステム開発現場での経験を経てまとめた内容なので、半月前後で執筆を行うケースが多いです。

清野:執筆にはある程度まとまった時間が必要かと思いますが、どのようなタイミングで作成しているのですか?

秋里:R&Dの場合は、活動そのものが「Fintan」のコンテンツ作成になるので、都度アウトプットしています。一方、実開発プロジェクトの事例の場合は、システム開発とアウトプットを同時進行させるのは難しいです。そのためプロジェクトが立ち上がって技術要素が見えた時点で、ある程度の公開テーマを定め、プロジェクト関係者に合意を得たうえで、執筆自体はプロジェクトが終了してから行う進め方を推奨しています。プロジェクト完了後の振り返りを行うとともにナレッジを整理して、その流れで記事執筆を行っているというわけです。

清野:そうなのですね。「Fintan」の記事を執筆することと、社内での評価は何か連動しているのでしょうか?

秋里:私たちの業績評価は自分で成果目標を設定し、半期ごとに評価を行っていくスタイルなのですが、そこに「Fintan」でのアウトプットを掲げて取り組んでくれている人はいます。

清野:なるほど。記事の内容についてはどのように決めているのでしょうか? 個人個人である程度決めているのですか?

秋里:R&Dについては、「Fintan」に公開するか否か関わらず、企画を上程し、承認された内容に対してGOが出たものに取り組みます。会社として世に出すので、公開前には「出荷審査」として品質チェックを行っています。一方、開発事例については第三者が見て有益なナレッジであることという視点が大前提ではありますが、執筆する個人の思いと知見のアウトプットを最優先するようにしています。ただこちらも会社のナレッジとして出すので、執筆前と公開前に、内容の妥当性と最低限のクライテリアチェックを行うようにはしています。

アウトプットが文化になるまで

清野:最初に「Fintan」を始めるとなったときの社員の方々の反応が気になるのですが、いかがでしたか?

秋里:ざわざわしていました(笑) 「インターネットで公開するの?」と。2018年のリリース当時は、私自身「Fintan」を運営する側ではなくその話を受け止める側だったのですが、同じくざわつきました。

それまでのTISでは、アウトプットと言うと、どちらかといえばアーキテクトをはじめとする一部のメンバーが社内向けに共有することだったり、個人としてアウトプットするケースが多かったので、会社として公式に外へ出すとなると、やはり心理的なハードルは高かったと感じます。最近になって、ようやく社外向けのアウトプットが当たり前になってきたので、文化として醸成されるまでに4〜5年はかかった印象ですね。

清野:その旗振り役を秋里さんが担われていたわけですね。

秋里:「Fintan」全体の旗振り役になったのは2022年ですが、それ以前に2019年から関西のエンジニア組織をマネジメントする立場になり、そのころ徐々に「Fintan」の狙いが腹落ちしてきたこともあって、各メンバーにアウトプットを促すようになっていきました。アウトプットするものに対してクレームや炎上が起きたらどうしようとか、今から思うと過剰にあれこれ懸念をしながら、試行錯誤していた当時の経験は大きかったと感じます。

清野:ご経験を振り返ってみて、文化として浸透させるにあたって、何をされたのでしょうか?

秋里:まずアウトプットしやすくするにはどうしたら良いかということで、各メンバーが携わっている開発由来の事例アウトプットを企画していきました。再利用可能なツールを開発して出すのは大変ですが、プロジェクトの中で培った事例であればそれほどハードルは高くないだろうと。ただ「事例記事を上げて」と言っても出てこないので、私と本人、それから執筆する本人の現場リーダーが都度集まって、企画を出す段階から一緒に行うようにしました。そのような取り組みを進めていくことで「こういうコンテンツでも大丈夫なんだ」とみんなが認知しはじめて、徐々に部署として「今期は〜本」という感じで目標を定めてアウトプットしていきました。

清野:なるほど。

秋里:出てきたコンテンツをしっかりと褒めることも大事です。「Fintan」はコメントなど、記事そのものへのフィードバック機能が付いておらず、当時は組織長や「Fintan」のお問い合わせフォームなどにフィードバックが届いていました。フィードバックをしっかり届けることで、「誰かの何かの役に立っている」という意識が新たなモチベーションにつながります。これらの取り組みを関西の組織で地道に進めていった結果、半年で20本程度はアウトプットされるようになりました。

清野:たしかに、誰かの役に立っているというのは大きなモチベーションになりますね。現状アウトプットの本数について、何かKPIなど定めているのでしょうか?

秋里:チーム単位では設定しているところもあるかもしれませんが、「Fintan」全体としては特に本数目標は掲げていません。ノルマ的にKPIを設定するのは少し違うなと思っていまして、アウトプットの文化ができてきたからこそ、今は本数目標ではなく「より多くのユーザーに「Fintan」を見てもらえるためにどうすれば良いか?」を考えて続けていこうと思っています。

「Fintan」の運営から醸成された「オープンな文化」

清野:TISさんではQiitaのOrganizationへの投稿も積極的にされていますよね。Qiita 表彰プログラムではSILVERも受賞されるほど、しっかりと運用されているように見受けられます。Qiitaでの投稿はどのように管理されていて、「Fintan」とはどのように棲み分けて運用されているのでしょうか?

秋里:実はQiitaについては、組織としての旗振りは全く行っておらず、完全に自主的な取り組みなんですよ。

清野:そうなんですね!

秋里:Qiitaについては「Fintan」がはじまる以前に、TISの技術力を外部に認知してもらいたいという思いでOrganizationが作られました。そしてエンジニアの有志たちによって発信活動が行われ、どんどん広まっていったという経緯なのですが、現在に至るまで全社的な旗振りがあったかと言うと無く、個人としてアウトプットしてくれています。会社としてのアウトプットよりハードルが低いこともあり、「個人活動の集合体」として活用されている印象です。

QiitaのAdvent Calendarなども、有志が立ち上げて、そこに個人が好き好きにアウトプットしている集合体になっている感じです。いずれにしても「Fintan」とは明らかに棲み分けて運用されています。それでSILVERをいただいていると考えるとTISのエンジニアってすごいなと思います(笑)。

清野:アウトプットが会社としての強みになっていますね。

秋里:そうですね。Qiitaのアウトプットは若手にも認知されていて、それこそ「Fintan」に投稿する前段階で「まずはQiitaに投稿してアウトプットデビューする」というケースもよく見かけます。Qiitaってエンジニアが何かをアウトプットする場合、真っ先に登録されるプラットフォームじゃないですか。「Fintan」も基本的にはそんなエンジニアの活動における重要な存在になれたら良いなと願っています。

私たちの場合は、再利用可能なオープンソースとしてのナレッジが詰まった場所として、何かを探したいときに「Fintan」が引っかかるような存在になることを目指しています。今のところ、ナレッジをオープンにしてマイナスなことは1つもないと感じますね。

清野:まさに「みんなで良いものを作っていこうよ」の思想を体現されていますね。日本ってエンジニアの絶対数が少ないと思っていて、足を引っ張りあっても仕方がない状況です。だからこそ、このような活動を企業が率先して行っているのは、いちエンジニアとして非常にありがたいと感じます。

秋里:エンジニアの数や「みんなで良いものを~」に関しては全くもって同感です。弊社としても過去、人材採用・定着の課題がありました。というのも、仕事の範囲が狭いと優秀なエンジニアがスキルを発揮できるシーンが狭くなってしまい、消化不良が起きて、結果として職場を離れてしまいます。十数年前のTISでは、まさにハイスキルなエンジニアが次々と辞めてしまっていて、その人たちに満足してもらえるような環境を用意できていないと痛感したことがあります。

その反省から、会社組織としての全体最適と、個人としての働きがいの両面で魅力的な環境にするという思想で組織運営していますし、それらを外に発信して我々の思いに共感してくれる仲間を集いたいという気持ちからも「Fintan」を運営しています。立ち上げ当初からは組織としても確実に雰囲気が変わり、「オープンな文化」になってきたと感じます。

清野:「Fintan」での投稿以外に、普段の業務やコミュニケーションでオープンな文化を感じるシーンはありますか?

秋里:はい、特にコロナ禍以降で感じることが多くなってきましたね。例えばT&Iには東京と大阪と会津若松にそれぞれオフィスあって、コロナ前は場所ごとのチーム編成にしていたのですが、コロナが追い風になって、3箇所に分かれているメンバーをより適材適所でアサインする流れになっていきました。ロケーションで縛るのは良くないよねと。ロケーションに依存しない開発アサインはコロナ前から試行していたことではあったのですが、迅速に変化に対応して、よりオープンな環境へシフトできたのはTIS・T&Iならではだと感じました。

またT&Iには複数の部署が存在するのですが、所属に関係なくどこの部会に行っても良いことになっています。エンジニアでも新規事業部署でも、好きな部会に参加して良いわけです。このようなコミュニケーションのオープン性も、我々ならではの文化だなと思います。

清野:お話を伺っていると、オープンにすることの力をすごく信じているんだなと感じます。

アウトプット文化が醸成された今、認知向上のための施策が次の鍵となる

清野:ここまで「Fintan」を中心に様々なお話を伺ってきましたが、課題としては何が挙げられますか?

秋里:社内でも、例えば新規事業のナレッジなどはまだ出し切れていないなと感じますし、他にもアウトプットしきれていない領域はたくさんあると感じます。

「Fintan」をハブとするフィードバックサイクルの構築も、これからの課題です。ツールやガイドを作っている技術開発部隊や、お客さまのシステムを開発している部隊、自社サービスの開発を進めている部隊、それから新規事業を開発する部隊など、様々なメンバーが提供するナレッジを実際に現場で徹底的に使ってもらい、その結果や改善点などをフィードバックする。それぞれがしっかりと回ることで、「Fintan」で提供される各種ナレッジの質も着実に高まっていくようになります。

清野:常に改善するサイクルになるということですね。

秋里:もう1つの課題は、社外の方々の認知向上です。正直なところ、社内からのアウトプット量を増やすことに力点を置いていたので、ユーザーに見つけてもらうための工夫が二の次になってしまっていました。ようやくコンテンツの量が充実してきたので、今後は「より多くのユーザーに見てもらうこと」に力を入れていきたいと考えています。

清野:社外からの反応はいかがですか?

秋里:ビジネス的な連携というよりは、採用方面での反応が多くなってきていますね。キャリア採用や新卒採用でT&Iにエントリーする方が、事前に「Fintan」を見てくれる機会が増えていて、「Fintan」の記事の内容を面接などでお話ししてくださるケースも増えてきました。またアジャイルに取り組んでいることやその他技術スタックについても「Fintan」を見ればある程度イメージできるので、そのような切り口で情報交換やお仕事に繋がることもありますね。

清野:コンテンツとしての価値が徐々に発揮されてきたからこそ、先ほどおっしゃっていた「知ってもらう」が大事になってきそうですね。

秋里:はい。そこが目下最大の課題と捉えています。最近では、新規事業を担当しているチームから「実践と失敗の中で学んだ新規事業開発のエンジニアリングへの向き合い方」にフォーカスしたアウトプットなども出てきていて、これがとても面白いんですよね。成功事例ならよくあると思いますが、失敗事例って、出すのに勇気がいるじゃないですか。こういう斬新な切り口を増やしていき、多くのユーザーに認知してもらうきっかけになれば良いなと思っています。

挑戦する気持ちがあれば無限のフィールドが広がる職場

清野:TISで働く魅力について教えてください。

秋里:特にT&Iには技術に対して熱い気持ちを持つメンバーが集まっているという自負があるので、その環境にエンジニアとして入ることで、切磋琢磨できると思います。技術にこだわってキャリアを歩んでいきたい人にはすごく良い環境だと思います。

TISは長らくSIerとして事業展開をしてきた会社ですが、最近では自社サービスの開発や新規事業開発も積極的に進めています。特定のサービスにロックインして活動するのではなく、多種多様な技術を扱う仕事があって、様々な技術力を活かせるフィールドが用意されています。挑戦する気持ちがあれば無限のフィールドが広がっている職場だと思います。この2点が特に魅力的なポイントです。

清野:ありがとうございます。それでは、最後にQiita読者の皆さまに一言メッセージをお願いします。

秋里:繰り返しお伝えしている通り、TISでは紆余曲折を経てアウトプットにこだわって事業展開しています。こだわってアウトプットしたコンテンツは、非常に価値があると感じています。Qiitaを見てくださっている方であればアウトプットの重要性については言わずもがなでしょうし、アウトプットする内容も必ずお持ちだと思うので、お互いに恐れずどんどんとアウトプットしていきましょう!

編集後記

これまで様々なWebメディアを運営してきた者として、巻き込むメンバーの数が多く、また多様になればなるほど、運営の舵取りは大変になるものです。会社全体を巻き込んでのアウトプット媒体である「Fintan」を運営するのは非常に大変でしょうし、今回のお話の裏には様々な困難や葛藤があっただろうと推察します。それだけ技術者を大切にされているんだなということが、今回と前回のインタビューでよく分かりました。両インタビューを実施した「TIS INTEC Group Innovation Hub」は非常に洗礼された印象のスペースで、社員の方々も快適そうに仕事をされていました。このようなところにメンバーが集まって仕事ができたら、コミュニケーションも業務もより円滑に進むのだろうなと感じた次第です。

取材/文:長岡 武司

撮影:平舘 平

TIS株式会社

テクノロジー&イノベーション本部