※お役に立てたらストック、いいねをよろしくお願いします!!

<本記事のターゲット層>

- 生成AIに興味があるエンジニア

- ドキュメント自動化を検討している技術担当者

- 非エンジニア(プロンプトを活用したいビジネス担当)

注意

本記事は、TechBlogWriterを使用して記事を作成後、自分で微調整して書くことで、20分程度で書いた記事です。

SpecKitとは?

GitHubから2025年9月に発表されたAIを活用した仕様駆動開発(SDD)を実現するための、OSSツールキットです。

はじめに

SpecKitの登場以降、生成AIを単なる対話ツールとして使うだけでなく、プロンプト(指示)と自動化ロジック(スクリプト)をセットにしてワークフロー化するアプローチが広がっています。本記事では、SpecKit風の考え方を用いて「自分の言葉で書く」ことを重視したMarkdown記事の自動生成ワークフローを、初心者にも分かるように段階的に解説します。目的は再現性の高い記事作成手順を確立し、必要に応じてスクリプトで作業を自動化する方法を示すことです。

この記事は次の読者を想定しています。生成AIを使ったドキュメント作成を始めたいエンジニア、社内資料の自動生成に興味がある技術担当者、そして非エンジニアでもプロンプトで自動化を活用したいビジネス担当者です。読み終える頃には、プロンプトとスクリプトを組み合わせた小さなワークフローを自分で作り、運用できるレベルを目指します。

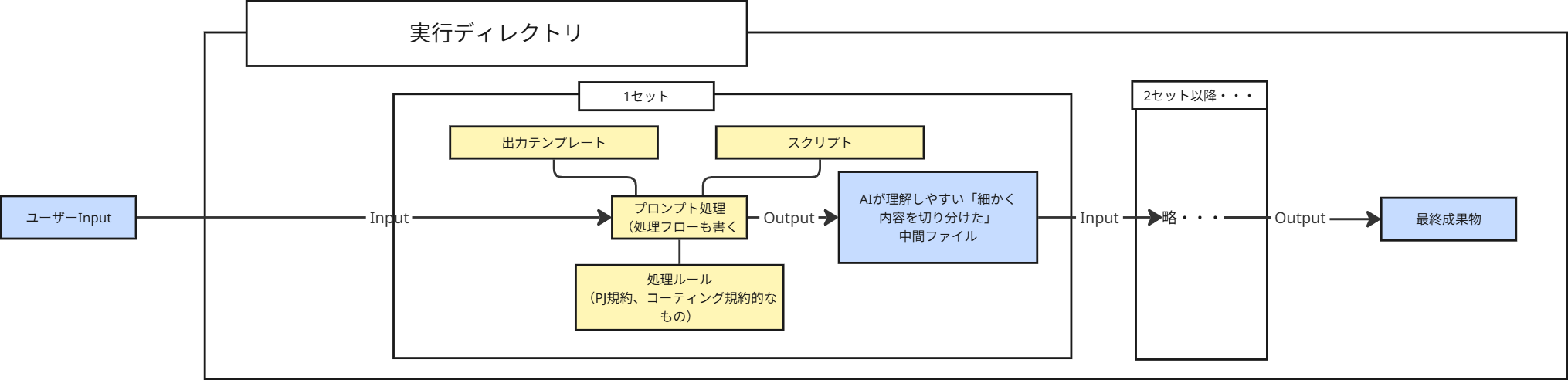

1. SpecKit風ワークフローとは何か(導入)

SpecKit風ワークフローとは、生成AIに与える『明確な指示(プロンプト)』と、その指示に従って処理を自動化する『スクリプト』を組み合わせた設計思想です。指示だけでは曖昧になりやすい出力フォーマットやファイル操作、画像の取得などをスクリプトで補うことで、結果の安定性と再現性を高めます。例えば、社内のPowerPoint自動生成ツールでは、プロンプトでスライド構成を定義し、スクリプトがスライドや画像の組み込み、ファイル出力を担当することで、誰が実行しても同じ形式の資料が得られます。

このアプローチのポイントは次のとおりです。

- 指示(プロンプト): 出力の構造・語調・文字数などを具体的に定義する。

- スクリプト: ファイル操作、画像ダウンロード、テンプレート適用などの繰り返し作業を自動化する。

- 検証: 小さな入力で何度も試し、出力の品質を確かめる。

導入時はまず小さな目標(短いMarkdown記事1本)から始めることをおすすめします。初めてでも、生成AIにスクリプトを作らせて検証・改善する流れが取り組みやすいです。

補足: "指示" と "スクリプト" の分離

プロンプトは『何をどう出力するか』を記述する役割を持ちますが、ファイル操作やネットワークアクセスなどの具体的処理はスクリプトに任せると運用が楽になります。例えば「記事に挿入する画像を検索してダウンロードする」という要件がある場合、検索条件や画像選定の基準はプロンプトで指定し、実際のダウンロード処理はスクリプトに実装します。こうすることでプロンプトの可読性とスクリプトの保守性が両立できます。

2. なぜSpecKit風アプローチが有効か(メリット)

このアプローチが有効な理由は主に3点あります。

-

再現性の向上

- 同じプロンプトと同じスクリプトを組み合わせれば、誰が実行しても似た結果が得られるため、品質管理がしやすくなります。特に複数人で記事テンプレートを共有する場合、フォーマットのブレを減らせます。

-

自動化による効率化

- 画像取得やコード整形、ファイル出力といった定型作業をスクリプトに任せることで、執筆に集中できます。手作業でのミスも減ります。

-

分業とスケーラビリティ

- 非エンジニアはプロンプトやコンテンツ設計に集中し、エンジニアはスクリプトやパイプラインの改善に注力することで効率的に運用できます。

実例として、社内で配布されたPowerPoint自動生成テンプレートは、プロンプトでスライドごとの指示を行い、スクリプトが画像ダウンロードやスライド生成を行うことで短時間で品質の高い資料が作れたと報告されています。

実務での効果を出すためのヒント:

- プロンプトのバージョン管理を行う(どのプロンプトでどの出力が得られたかを追跡する)。

- スクリプトは小さな関数単位で作り、ユニットテストやサンプルデータで検証する。

- 出力のサンプルを定期的にレビューして、期待する語調や専門度が保たれているか確認する。

3. 実践:自分の言葉でMarkdown記事を作る手順(ステップバイステップ)

ここでは具体的な手順を示します。目標は「日本語のMarkdown記事」を生成することです。

ステップA: 目的と出力フォーマットを決める

- ターゲット、想定する語調、見出し構成、文字数の目安を決めます。例: 今回は技術寄りの記事で落ち着いた語調、約5000字を目安とします。

ステップB: 基本プロンプトを作る

- 出力に必要な要素(タイトル、概要、セクション、コードサンプル、注意点)を明示します。プロンプトは具体的に書くほど良いです(「初心者向けに図解を想定した説明をして」など)。

ステップC: 必要なスクリプトを用意する

- 例: 画像URLリストから画像をダウンロードして記事フォルダに保存するスクリプト、記事を指定のフォルダ構成で出力するスクリプトなど。スクリプトはPowerShellやPythonで簡単に作れます。

ステップD: テスト実行と改善

- 小さな入力ケースで何度も試し、生成AIの出力やスクリプトの挙動を確認します。誤情報や不適切な引用がないかを必ずチェックします。

以下に、簡単なPowerShellの例を示します(画像ダウンロード用)。実際に使う場合はURL書き換えやエラーハンドリングを追加してください。

# 例: 画像URLリストを読み、imagesフォルダへ保存する

$urls = Get-Content .\image-urls.txt

New-Item -ItemType Directory -Force -Path .\images | Out-Null

foreach ($u in $urls) {

$fileName = [System.IO.Path]::GetFileName($u)

Invoke-WebRequest -Uri $u -OutFile (Join-Path .\images $fileName)

}

ここからはより実践的なテンプレート例を示します。これは生成AIに渡すための“プロンプトテンプレート”で、記事生成を安定化させるのに役立ちます。必要に応じてパラメータ化して運用してください。

プロンプトテンプレート(日本語・Markdown出力向け):

"あなたは技術記事の執筆者です。以下の要件に従って、日本語で読みやすいMarkdown記事を書いてください。出力はMarkdownのみで、コードブロックは適切に示してください。\n\n- タイトル: {{title}}\n- 概要: 100字以内で簡潔に\n- セクション: 以下のセクション構成に従う\n 1. 導入(背景と問題提起)\n 2. メリット(箇条書きと具体例)\n 3. 実践手順(ステップバイステップ、コード例を含む)\n 4. トラブルシューティングと注意点\n 5. まとめ\n- 語調: 初心者向け、やや技術寄り、丁寧語\n- 文字数: 約{{length}}字(日本語文字数で指定)\n\n出典や参照URLがある場合は必ず脚注で示してください。"

このテンプレートを利用することで、生成AIへ渡す要件が定型化され、出力のばらつきを減らせます。{{title}}や{{length}}は自動化スクリプトから差し替え可能にしておくと便利です。

4. スクリプトが分からないときの対処法(生成AIにスクリプトを書かせる)

スクリプトが苦手な場合、生成AIに具体的な要件を伝えてスクリプトを作成してもらう手が効果的です。依頼する際のポイントは次の通りです。

- 要件を明確にする: 入力形式、期待する出力、実行環境(PowerShell/Node/Pythonなど)を指定する。

- 小さな単位で依頼する: まずは簡単な機能だけを作成してもらい、実際に動かして確認する。動かなければエラーメッセージを含めて修正を依頼する。

- セキュリティとライセンス確認: 外部からダウンロードする場合はライセンスやウイルス対策を確認する。

検証手順としては、まずローカルのテスト環境でスクリプトを実行し、想定どおりファイルが作られるか、例外が発生しないかを確かめます。必要に応じてログ出力や安全策(タイムアウト、ファイル名の正規化)を追加してください。

生成AIにスクリプトを依頼する際の具体例(PowerShellの依頼テンプレート):

"PowerShellで動作するスクリプトを作成してください。入力はカレントディレクトリの image-urls.txt(1行に1URL)。出力は images ディレクトリにダウンロードしたファイルを保存すること。エラー時はログにエラーメッセージを追記し、同名ファイルが存在する場合はタイムスタンプを付与して保存してください。使用するコマンドは標準のPowerShellコマンドに限定してください。"

このように要件を具体的に伝えると、生成されるスクリプトの品質が上がります。生成されたコードは必ず人がレビューし、意図しないネットワークアクセスや危険な処理が含まれていないかを確認してください。

5. まとめと次の一歩(まとめ)

SpecKit風のワークフローは、プロンプトとスクリプトを組み合わせることで、生成AIの出力をより安定させ、自動化による効率化を実現します。まずは短いMarkdown記事一つを目標に試し、プロンプトとスクリプトの組み合わせを何度も改善していくことが重要です。運用を進める上では、著作権や誤情報のチェック、スクリプトのセキュリティ確認をルール化しておくと安心です。

次のステップとしては、CIに組み込んで定期的に記事生成を走らせる、社内テンプレートを共有して運用を標準化するなどの拡張が考えられます。

運用チェックリスト(初期導入時):

- 最低限のテストケースを3つ用意する(短文・中程度・長文)

- 生成結果の品質基準を決める(技術的正確性、語調、文字数)

- スクリプトのレビュープロセスを定義する(誰が最終承認するか)

- 著作権に関するガイドラインを明文化する(画像・転載など)

よくある質問(FAQ)

Q: 生成AIの間違いをどう減らす?

A: 出力に対する自動検査(キーワードの有無、コードの簡易静的検査)を導入し、疑わしい箇所は手動レビューに回すフローを作ると良いです。

Q: どのくらいの頻度でテンプレートを見直すべき?

A: 初期は週次でサンプル出力をレビューし、安定したら月次に移行します。運用実績をもとにテンプレートを改善してください。

Q: セキュリティ対策は?

A: 外部ダウンロードや実行するスクリプトは最小権限で動作させ、実行前にサンドボックスやローカルの検査を行ってください。

※お役に立てたらストック、いいねをよろしくお願いします!!