はじめに

私達がWebアプリケーションづくりに欠かせない数々の技術は

誰が仕様を決めているのか、そのプロセスや活動への参加の仕方などざっくりとまとめます。

W3Cとは

正式名称:World Wide Web Consortium(ワールド・ワイド・ウェブ・コンソーシアム)という

Webに関する仕様を標準化する国際・非営利団体です。

HTML/CSS/JavaScriptといったWeb技術の仕様や指針を標準化するための

技術文書(Technical Report)を作成しています。

現在公開中の技術文書

自分の興味のある技術や日付、作業グループ(後述)などから検索できます。

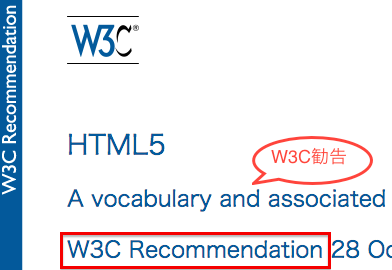

標準化のプロセス

標準化は以下のステータスの順番に行われます。

W3C勧告がFix状態ですが、勧告案の時点ではW3C勧告に移行する可能性が高く

将来のWebの動向をある程度予測できると言えます。

ちなみに、この標準化プロセスも2014年に見直されており、

Last Call Working Draft(最終草案)がCandidate Recommendation(勧告候補)に統合されています。

| ステータス | 内容 |

|---|---|

| Working Draft(WD): 作業草案 | コミュニティ(=W3Cメンバーや公的機関、その他の技術系の組織など)によるレビューのために、W3Cの各作業グループ(Working Group)により発行される文書。 |

| Candidate Recommendation(CR): 勧告候補 | 作業グループが持つ要件を満たし、すでに広くレビューを受けているため、勧告として承認されることが期待される文書。W3Cは勧告候補を発行することで、より広いコミュニティに対してシグナルを送って、実装も含めたレビューを実施してもらい、その情報を収集する。 |

| Proposed Recommendation(PR): 勧告案 | 十分な品質があり、W3C勧告になり得ると、W3Cのディレクターから認められた文書。勧告案には、大量の修正を行うことはできない。 |

| W3C Recommendation(Rec): W3C勧告 | 広範の同意を形成した後、W3Cのメンバーとディレクターの承認を受けた仕様・指針・要件の文書。W3C勧告の「Web標準」として広く活用できるようになった最終段階。 |

また、結構重要かと思われるのは、廃止された草案やW3C勧告も公開状態で残ることです。

これを知っていないと、廃案になったものまで標準仕様と勘違いしてしまう可能性があるので注意が必要です。

標準化しないもの、草案を破棄したもの、W3C勧告後廃止となったもの

| ステータス | 内容 |

|---|---|

| Working Group Note, Interest Group Note (NOTE) | 作業グループやインタレストグループ(後述)で、既に公開されたドキュメントに対する有益だが正式に標準化するつもりののないドキュメント(例えば、ある仕様についての邦訳ドキュメントがそれに当たる)。あるいは、W3C勧告になる前に破棄した草案 |

| Rescinded Recommendation | W3C勧告が公表されたが、もはやW3Cが支持しなくなった勧告。勧告廃止。 |

上記の他に、Editor's Draft(編集者草案)というのもありますが、これは、簡単に言えばWorking DraftやNoteになる前の非公式な状態を差します。

参考URL

W3C World Wide (Web Consortium Process Document 6.1.1:Recommendations and Notes)

HTML標準仕様などを決める、W3Cによる勧告のプロセスとは?

作業グループ(WG)とインタレストグループ(IG)とは

概要

作業グループ(WG)は一つの仕様を策定するための単位が作業グループです。

Working Draft以降の草案はこちらのグループが作ります。

インタレストグループ(IG)は、特に成果物は必要なく、広く技術に関する議論を行うためのグループです。

(インタレストグループに対する適切な訳が見当たらなかったので、そのままカタカナにしています)

| グループ | 参加要件 | 活動内容 |

|---|---|---|

| WG | W3Cを含む会員企業の従業員もしくは諮問委員会の代表が選出した人,招聘されたエキスパート(Invited Experts),W3CのCEO/ディレクター/インターン/従業員(The W3C Team) | 成果物(例えば、勧告その他のグループの成果の技術報告書、ソフトウェア、テストスイート、およびレビューを追跡)の作成。 |

| IG | 上記+メーリングリストに登録した人 | 主な目的は、一緒に潜在的なWeb技術とポリシーを評価したい人々を集めることであり、アイデアの交換の場。 |

ということは、IGならば誰でも参加可能

IGでは主に、メーリングリストにて仕様策定前のWeb技術の議論や、その他のNoteを発行したりすることができます。

どうしても日本語がいい人には

ドキュメント

公式のドキュメントは英語のみですが、有志による邦訳はあります。

枯れた仕様であれば、多くの邦訳が出回っているようです。

日本語圏用IG

数は少ないですが、日本語の使えるIGがあります。

IG (INTEREST GROUP) について:W3C Japan

W3C利用法の例

- 自分の気になる作業グループのメーリングリストに登録して、最新の動向を追いかけてみる

- リリースした機能と関係のあるW3C勧告が改版されていないかを確認するなど

- 挙動の異なるブラウザ間でどちらがW3Cに準拠しているのかを確認する

- 修正すべきなのかどうなのか、という判断の一つの基準として使える

- メーリングリストで議論してみる

参考URL

終わりに

W3Cってなんだかはるか遠くの誰かがやってる感じがしていましたが、

いつもお世話になっていて、この業界にいる限り絶対に影響を受けるものなので

便利に活用して行ければよいと思います。

※予定とは違うタイトルでお送りしました。