これは何?

タイトルの通りですが、Twitterで@YuTR0Nさんの投稿を見かけ、AMS Liteのコンパチ版があるのを知り、欲しくなったので作ってみた記事です。

書いていてあまりに長くなったので分割しています。

組み立て編とトラブルシューティング編を別で作る予定です。

実際に作る際は公式の最新情報を確認してください!

BMCUは現在進行形で開発中のプロジェクトであり、ここに記載した内容と最新の内容が異なる場合があります。(実際この記事を書いている途中にも更新があり書き換えた部分があります)

実際に作ってみる場合には記事内に記載したリンク等から最新の情報を確認してください。

BMCUって何?

Bambu Labの3Dプリンターをマルチカラー化システムであるところのAMSをオープンソースで再現しているプロジェクトらしいです。

ベースになっているのはAMS Liteで基本はA1シリーズ向けなようですが、P1, X1シリーズにも使えるという噂があります。

公式Wikiリンク

https://bmcu.wanzii.cn/

海外版wiki

https://xwzkj.github.io/bmcu-doc/

OSHWHubのBMCUリンク

https://oshwhub.com/bamboo-shoot-xmcu-pcb-team/bmcu

Giteeリンク

https://gitee.com/at_4061N/BMCU

入手方法について

Aliexpressでの販売もされています。

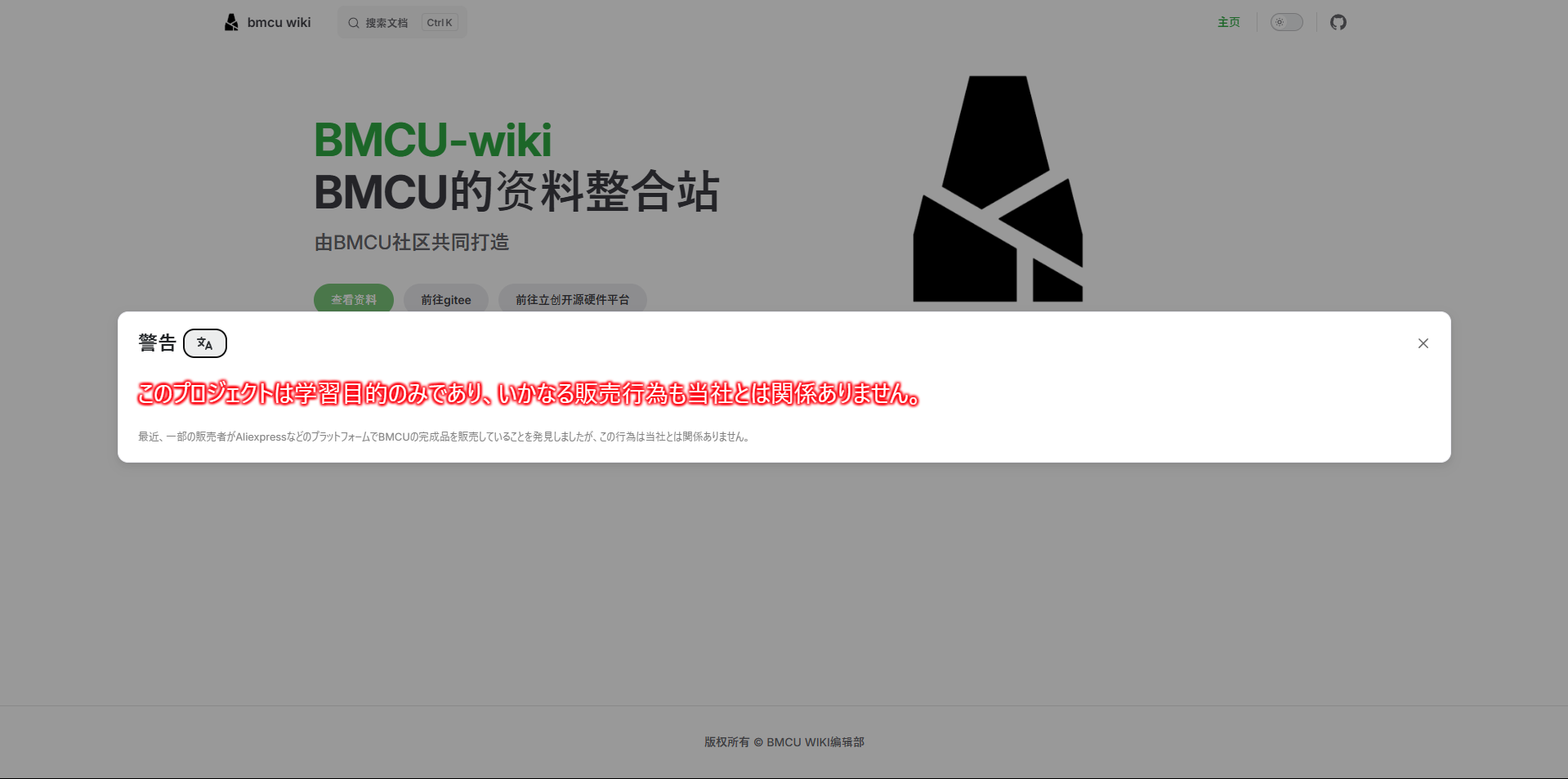

上記のWikiリンクにアクセスすると、とても強い意志を感じるメッセージポップアップが表示されます。

(wiki自体は中国語なのにこのメッセージだけ22言語対応という力の入れ具合)

実際にOSHWHubのプロジェクトページを参照すると、ライセンスはCC BY-NC 3.0 (営利目的での利用不可)となっています。

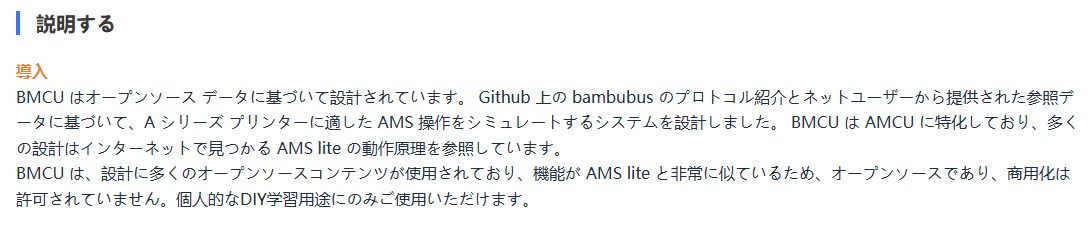

またその下の説明部にはこんな記載が(Google翻訳により中国語から翻訳)

ということでAliexpressのキットは楽で魅力的ですが今回は自力で作ることにしました。

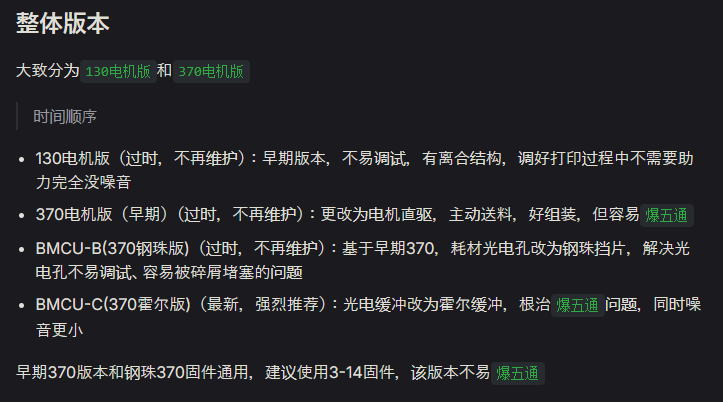

BMCUのバージョンについて

現状いくつかのバージョンがあり、モーターの違いと基板の違いによるようです。

詳しくはWikiのバージョンに関するページを参照してください。以下はその一部の抜粋です。

モーターの違い

大きく分けて130と370があり、180は130の改良?らしいです。

- 130电机版

- 開発・メンテナンス終了らしい?(2025/06/08追記)

- 180电机版

- 370电机版

- 今後のメインはこちららしい?(2025/06/08追記)

基板の違い

- 原版

元の公式オリジナル版 - C口版本

オンボードのUSBシリアル変換とUSBコネクタ付き公式 - BMCU370x星尘改版

公式ではない改良版らしい?

https://oshwhub.com/xingcc1/bmcu-370x - 霍尔缓冲版

おそらくホールセンサをバッファの検出に使っている?

現在開発中の最新版らしい

今回は370モーター版を原版の基板で作ることにします。

部品、材料調達

キットや完成品を使わないので自分で揃える必要があります。

大まかに必要なものとしては、

- PCB基板(とその部品)

- その他部品(モータ、ギア、バネ等)

の2つに分けられます。

詳細は材料清单 - bmcu wikiに記載があります。

基板発注

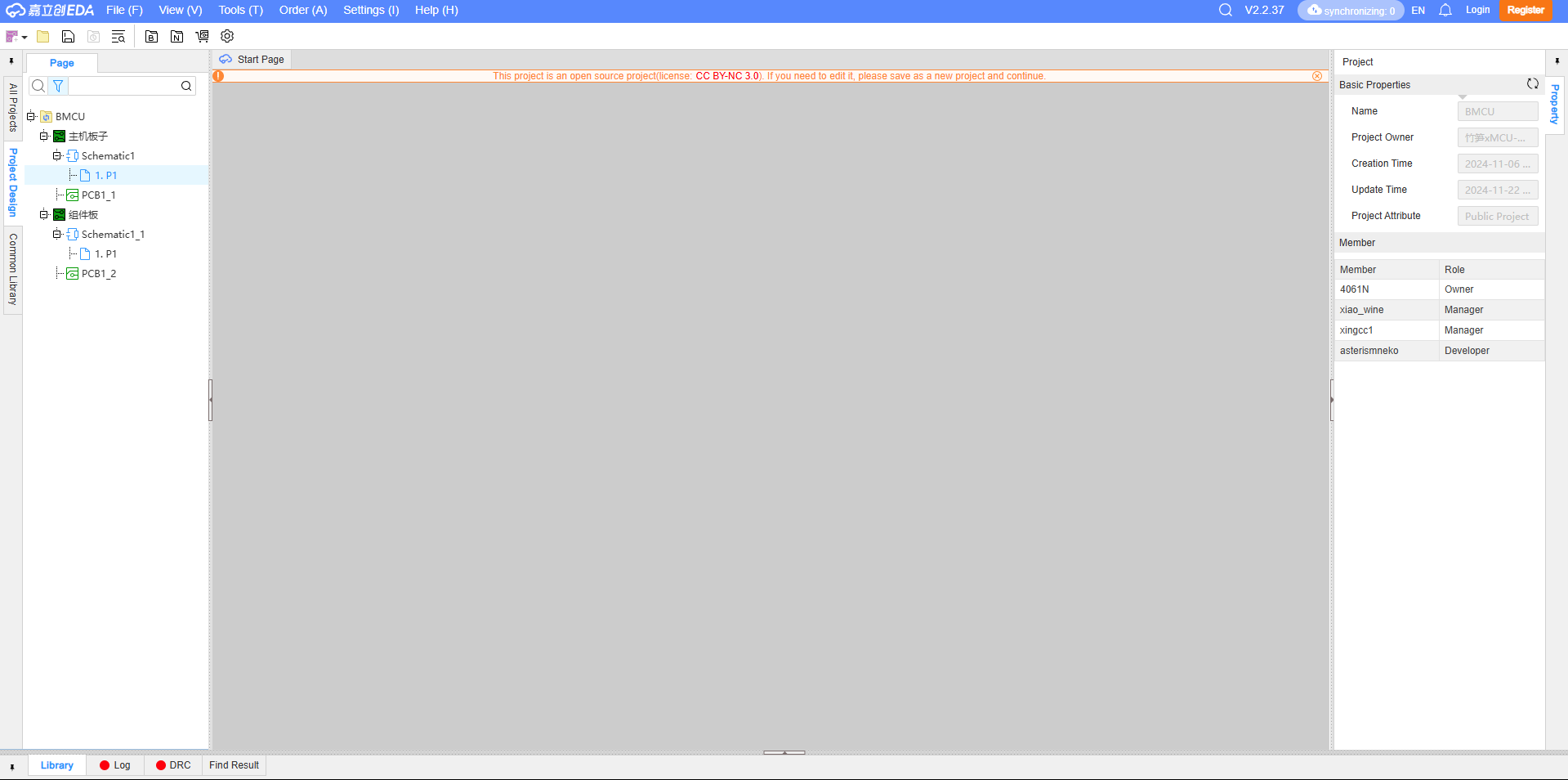

基板に関してはOSHWHubに公開されているデータを利用し、基板製造業者に発注できます。

今回はJLCPCBにほとんどの部品の実装(PCBA)までやってもらうことにしました。

基板単体で発注する場合は部品を別で調達、はんだ付けが必要になります。

また、JLCPCBでの発注最小数量が5枚なので、今回は5セット分(1セットあたりメインボード1枚、サブボード4枚×5)で注文していきます。そんなにいらない方はメインボード余るの覚悟で少なくしてください。部品実装は最小2枚からできるので、実装済みメインボード1枚、未実装メインボード基板3枚、実装済みサブボード1枚程度の余りですみます。

以下手順です。

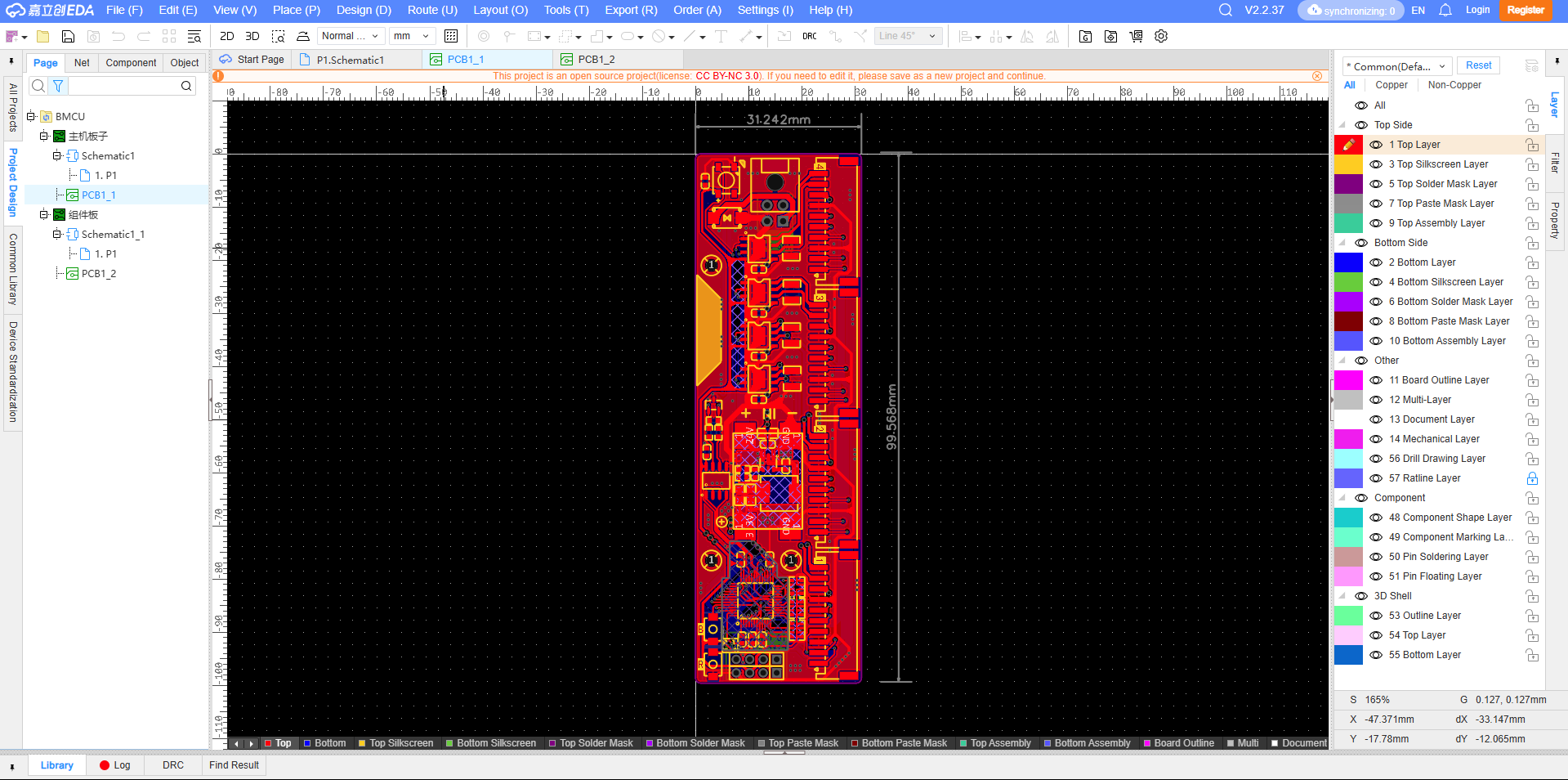

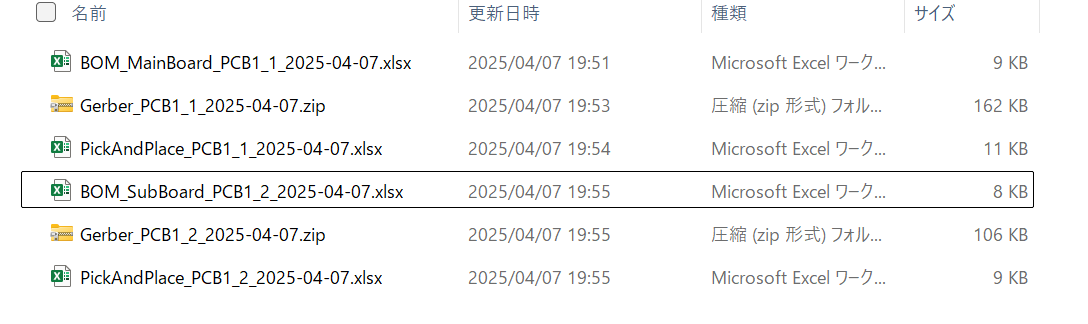

必要なのは左のPCB1_1とPCB1_2なのでダブルクリックで基板エディタを開く。

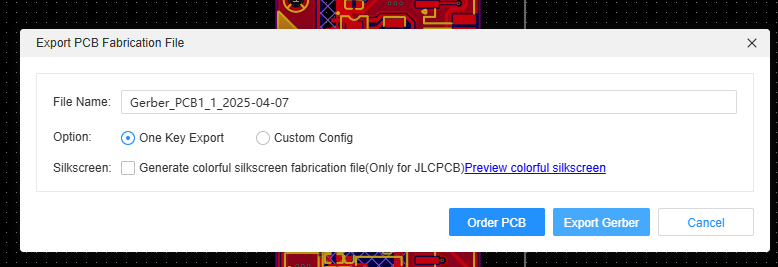

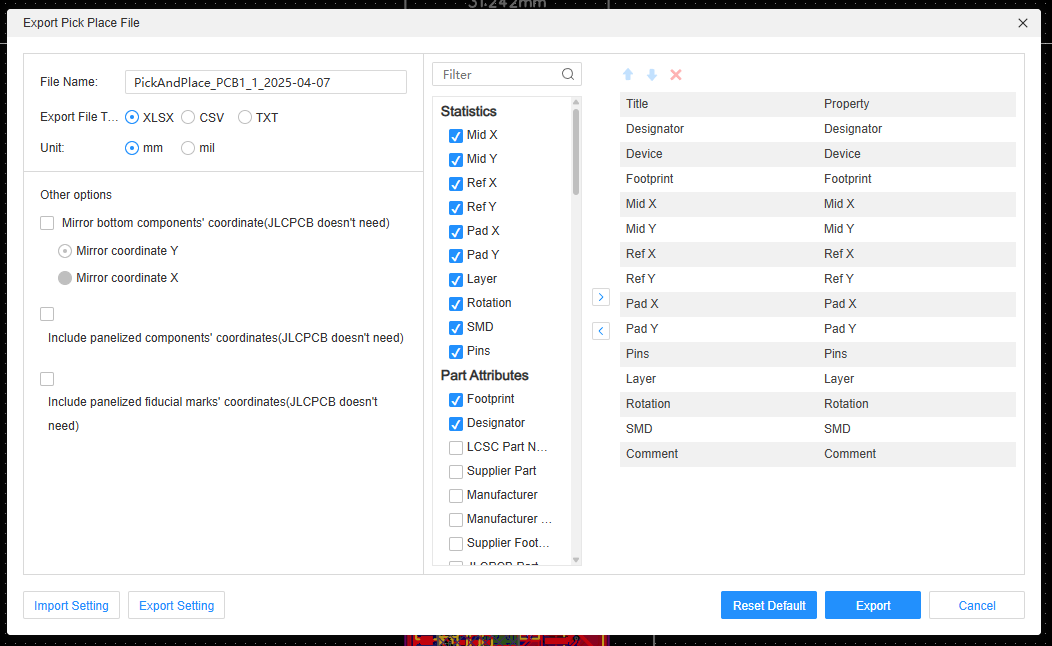

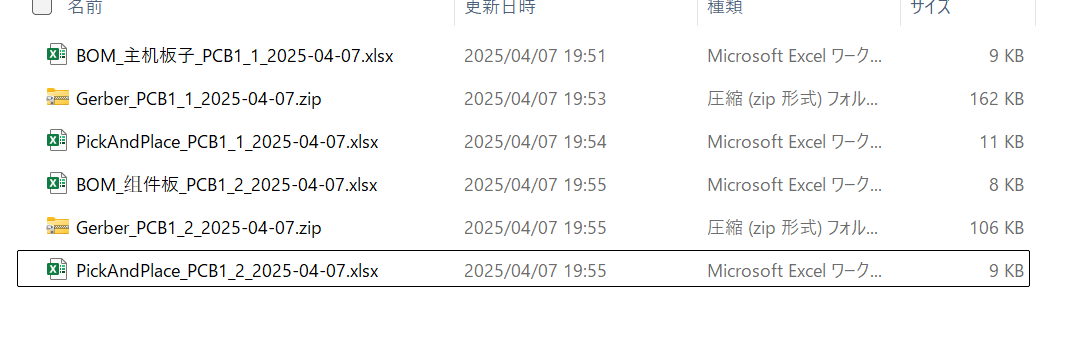

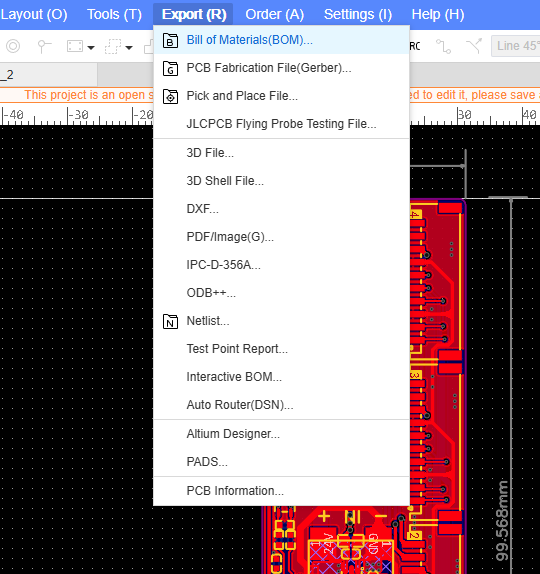

製造ファイルはExportから出力できます。

基板単体での製造ならGerberファイルのみ、部品実装まで行う場合はBOM(部品表), P&P(部品配置表)も必要です。

まずはBOMを選択。

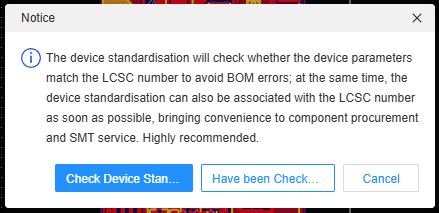

LCSCのパーツと適合してるかチェックする?と聞かれるので”Have been Checked”を押してスキップ。

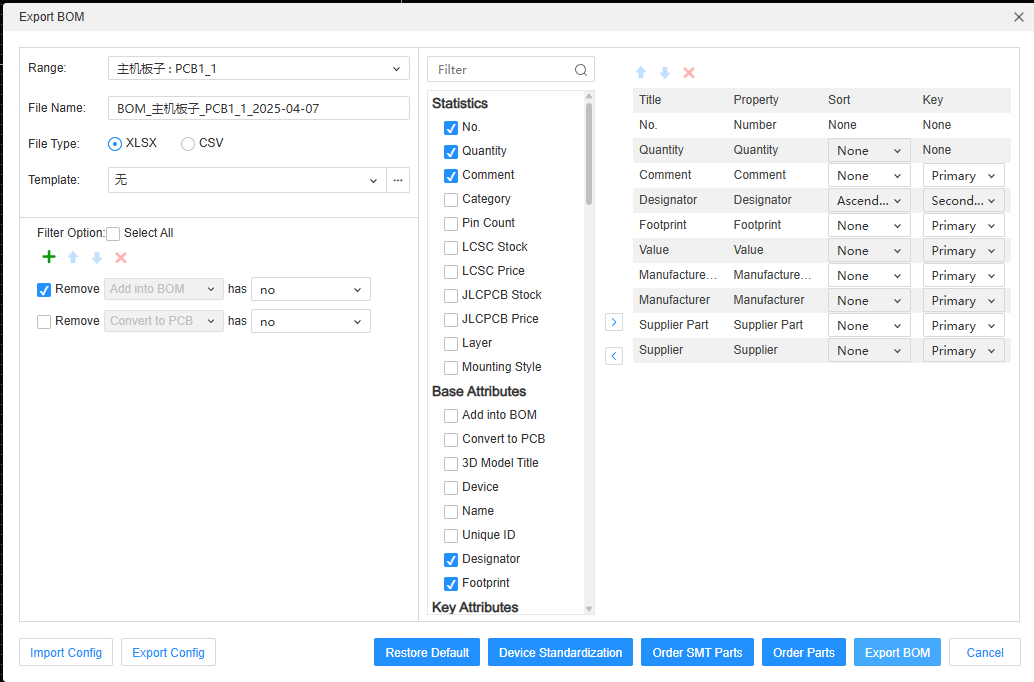

Exportを押すとダウンロードされます。

設定はそのままで問題ないです。

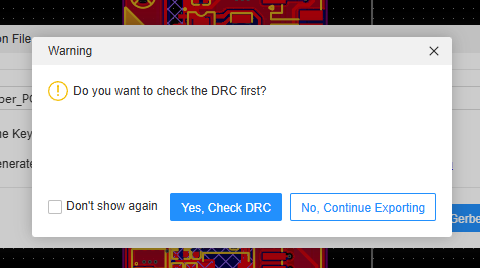

DRC(基板の形状等に問題がないかのチェック)をする?と聞かれるのでNoでスキップ。

同じことをサブボードでもやります。

BOMファイルだけ、ファイル名が英語以外だと発注時にバグるのでMainBoardとSubBoardに変更してます。

漢字等が含まれてなければ何でもOKです。

JLCPCBにアクセスし、未登録なら登録(初めては美味しいクーポンもらえます)、登録済ならログインします。

トップページの”ガーバーファイルを追加”にZipのGerberファイルをドラッグアンドドロップします。

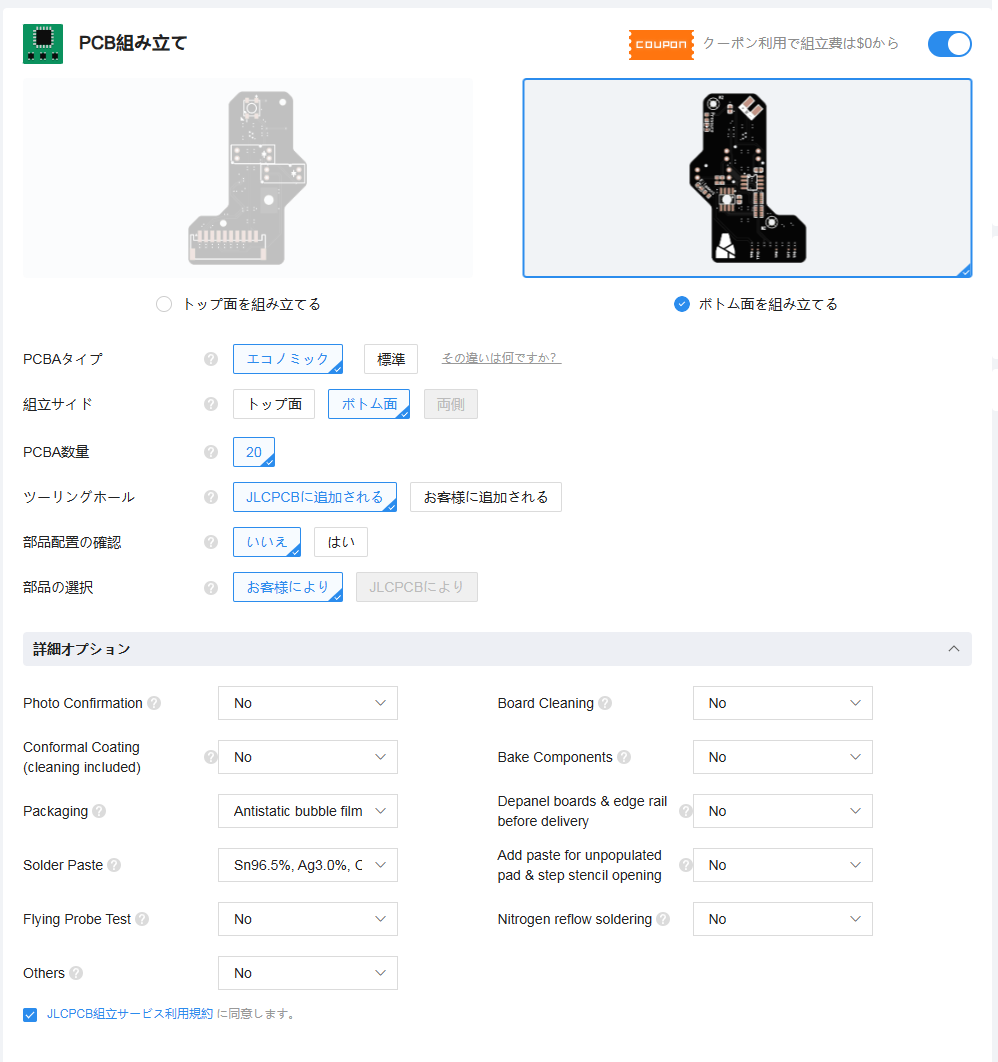

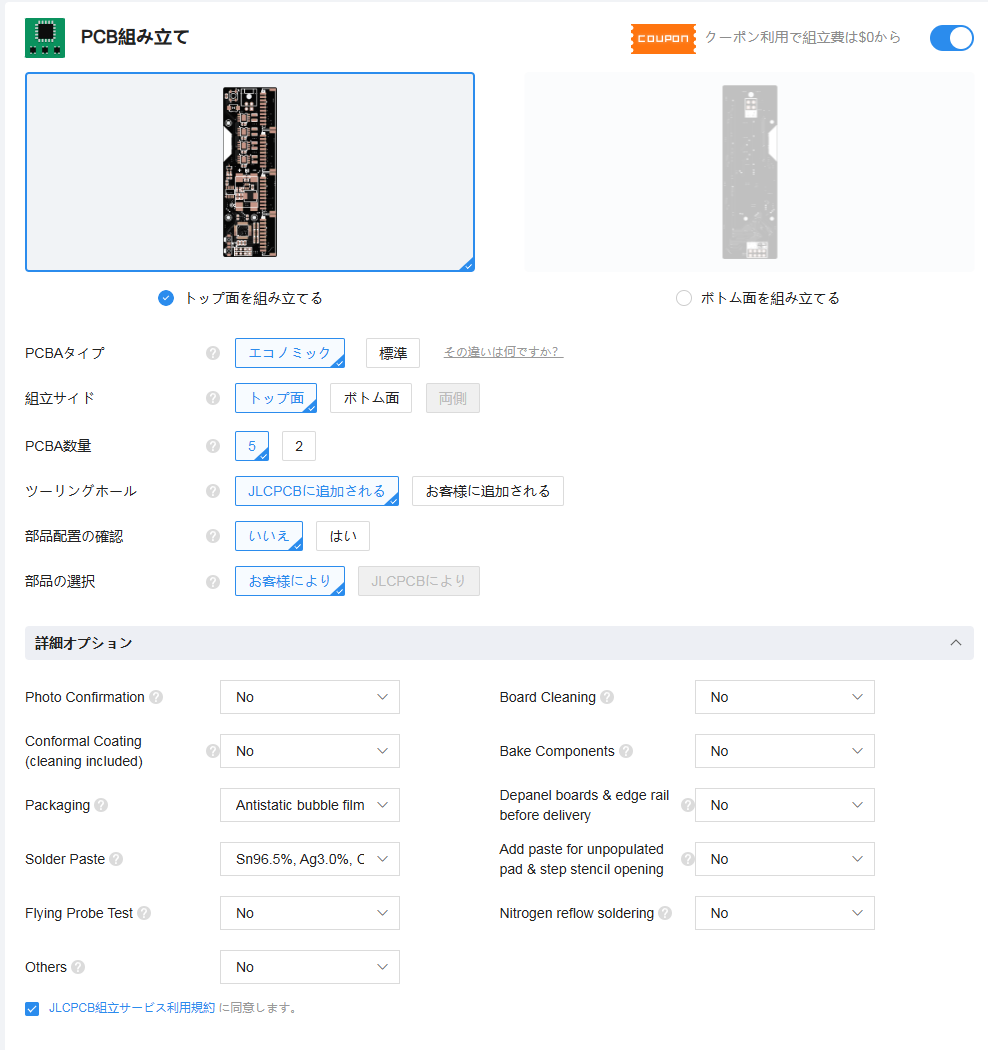

下のPCB組み立てをONにし、PCBA設定をします。(今回ここはそのまま)

エコノミックになっていることを確認しましょう。標準PCBAより安いです。

基板の色や厚み、表面処理を特別なものにしてるとエコノミックが選べず標準になることがあります。

PCBA数量を2にすると部品代を節約できたりします。(ただ最低個数の関係などで単価あたりのコスパは悪化)

次へを2回ほど選択し、BOMをBOMファイルに、P&PをCPLファイルにこちらもドラッグアンドドロップ。

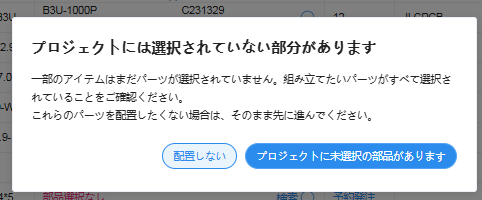

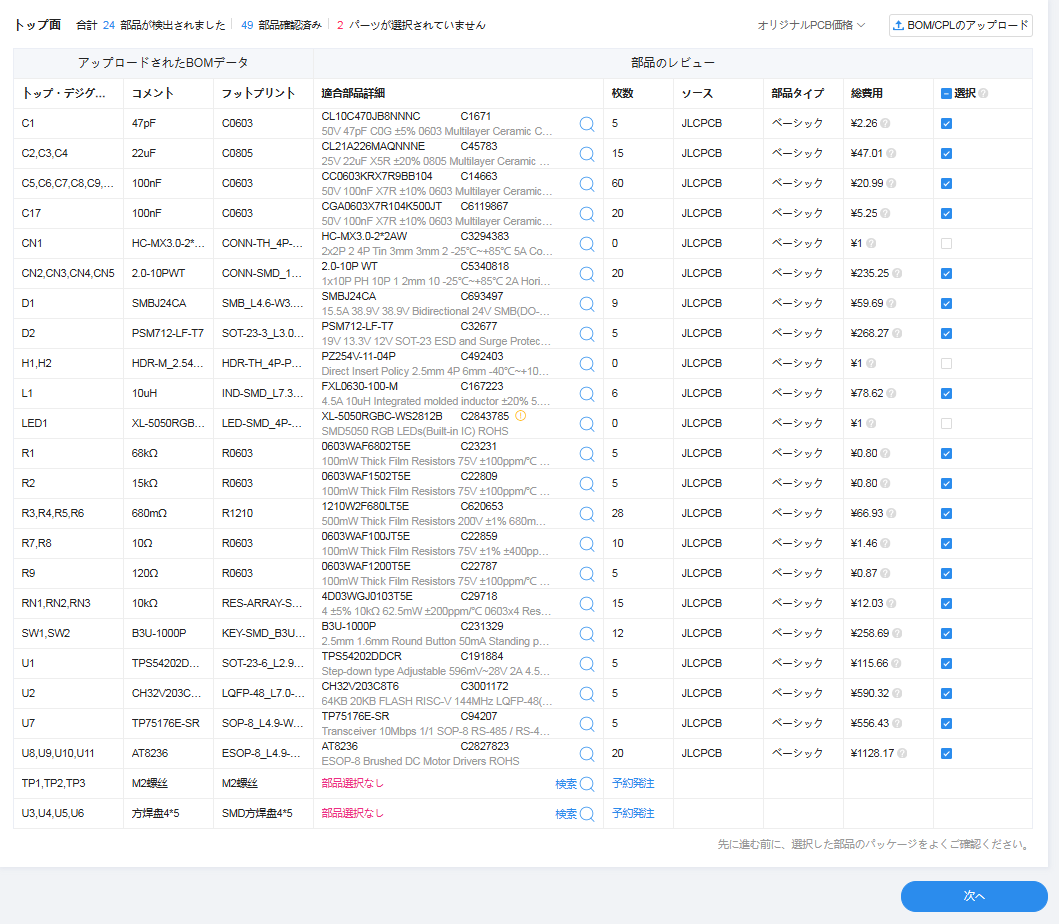

ここからが一番面倒くさいポイントで、BOMに基づいて選ばれた部品をチェックし、差し替えや実装するかの選択をします。

特にこだわりが無ければ全部実装でもOKですが、今回はスルーホール実装のコストを下げたかったのでCN1とH1,H2は実装せず、LED1のWS2812BもエコノミックでPCBAできないので実装せずにしました。

表面実装ではないスルーホールの部品は手作業ではんだ付けをするらしく、追加でコストが掛かります。

ピンヘッダ等国内で入手が用意ではんだ付けが簡単なものは自分でやるのが吉です。

詰めれば代替パーツ探したり国内調達したりでもっと安くできるかもしれませんが今回はこんな感じに。

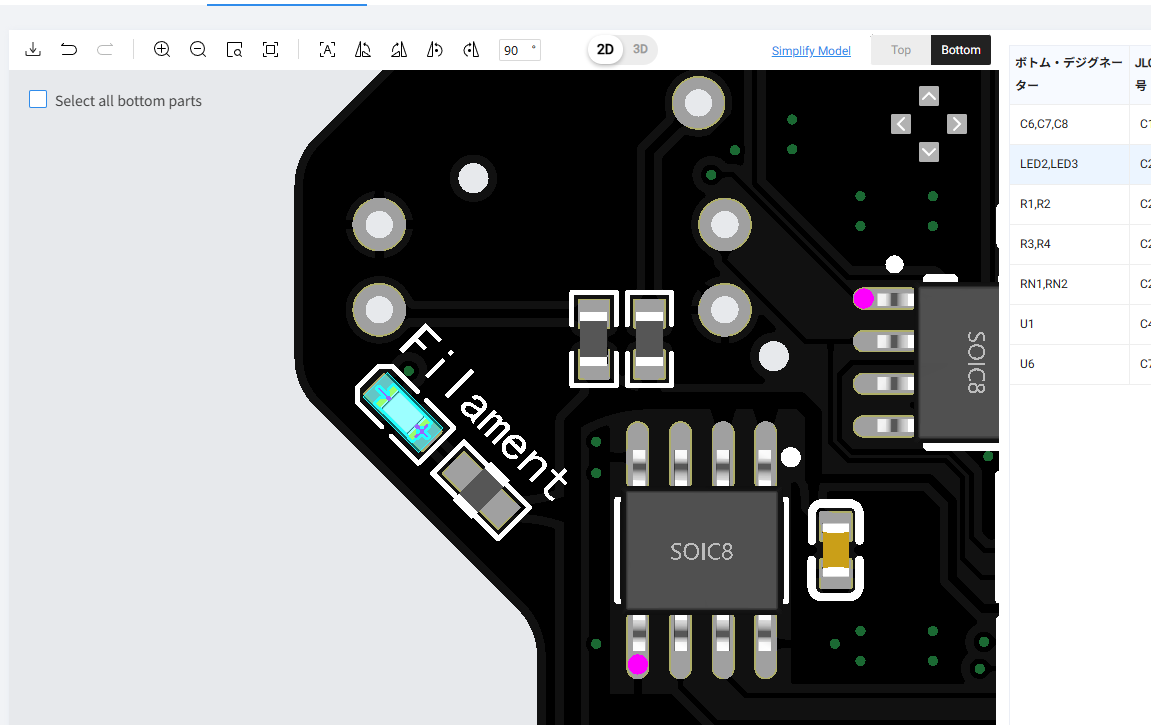

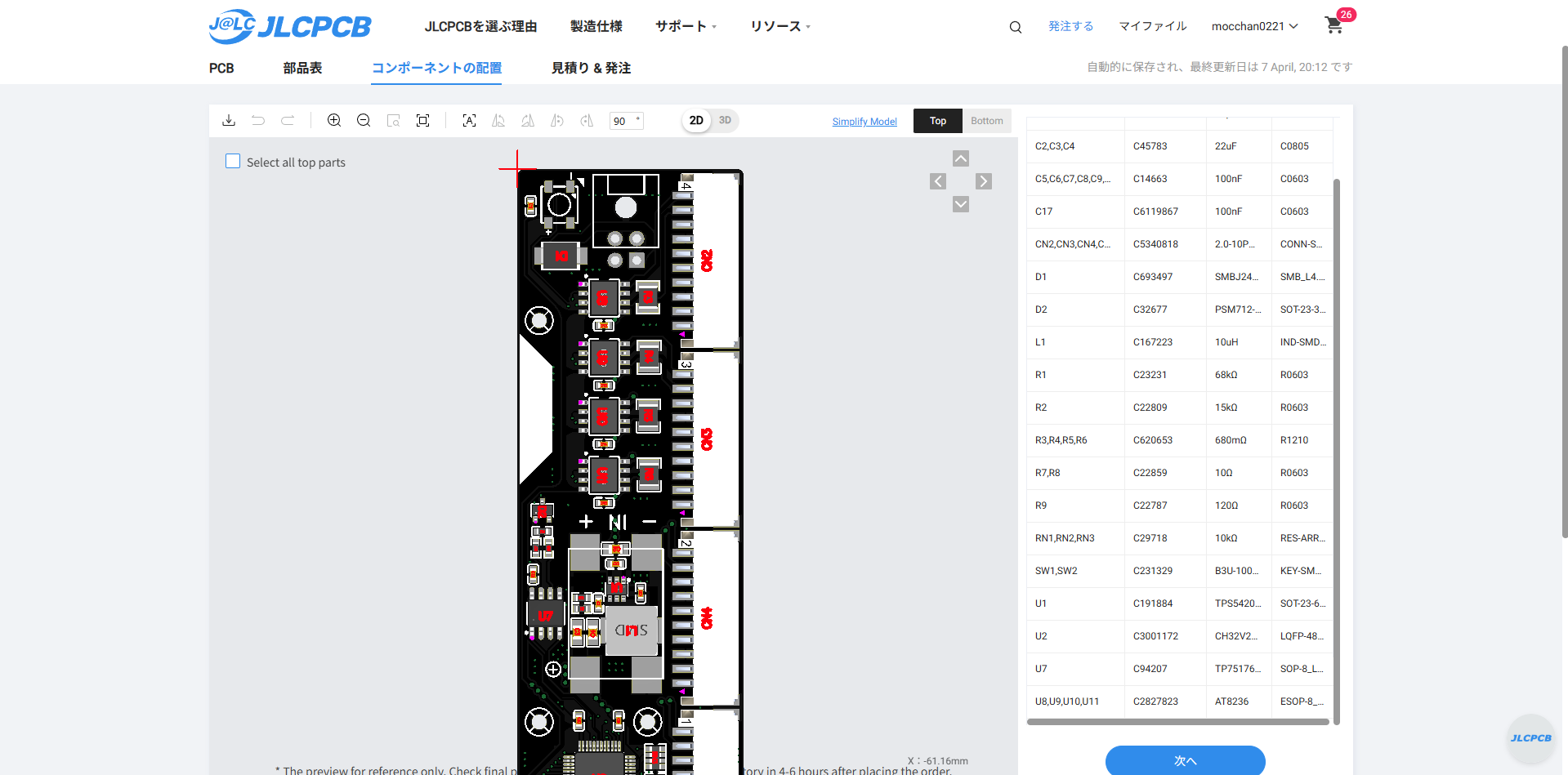

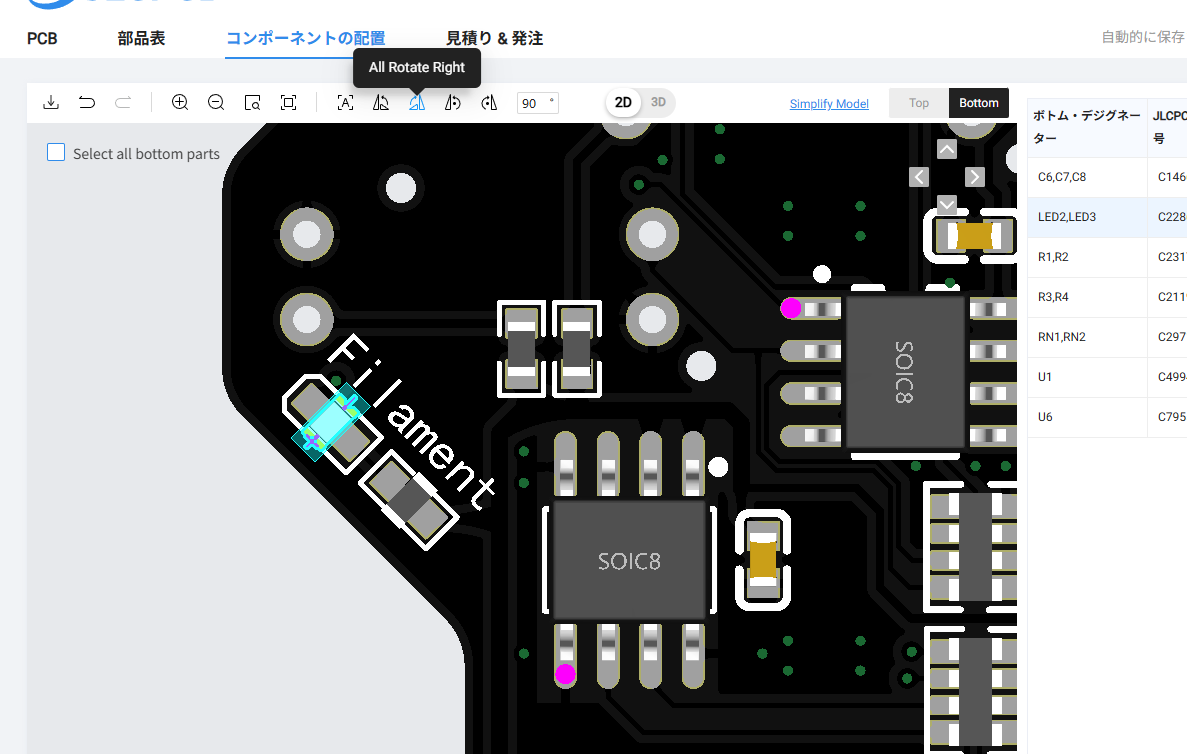

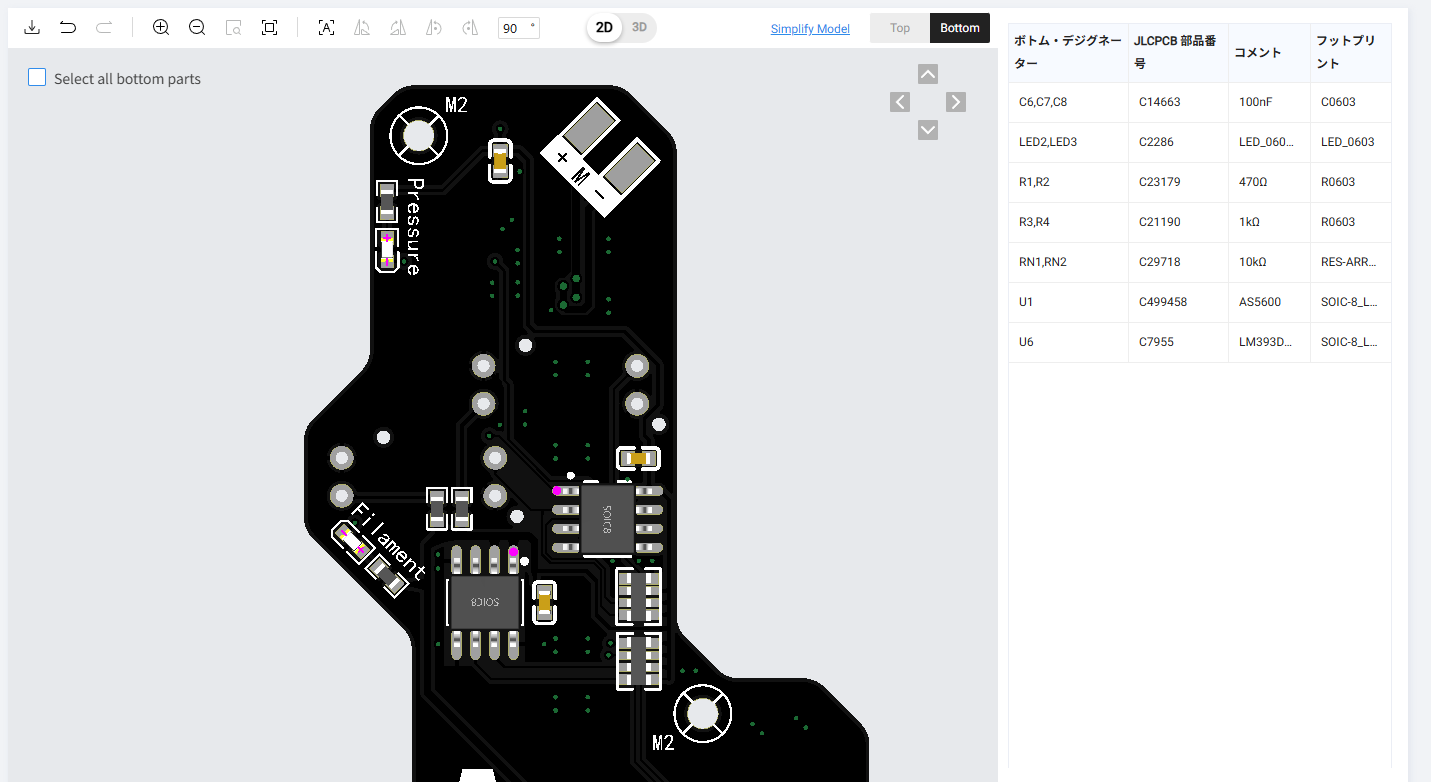

ここで部品の配置を確認できます。

CPLファイルがちゃんとしてれば大丈夫ですが時々チップ部品が90°曲がってたりLEDの向きが逆だったりするので一応確認したほうが良いです。

大丈夫そうなら次へ進む。

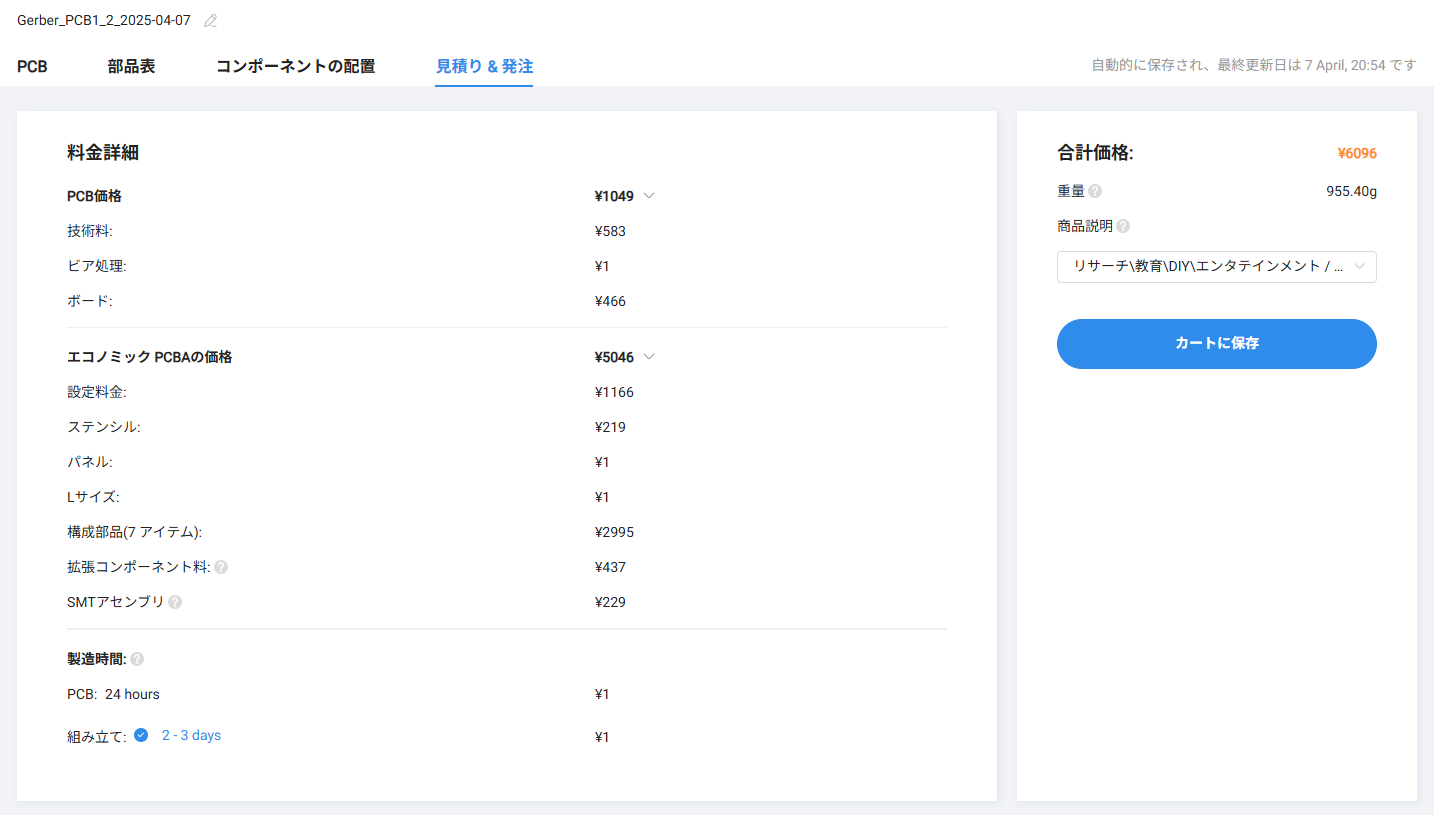

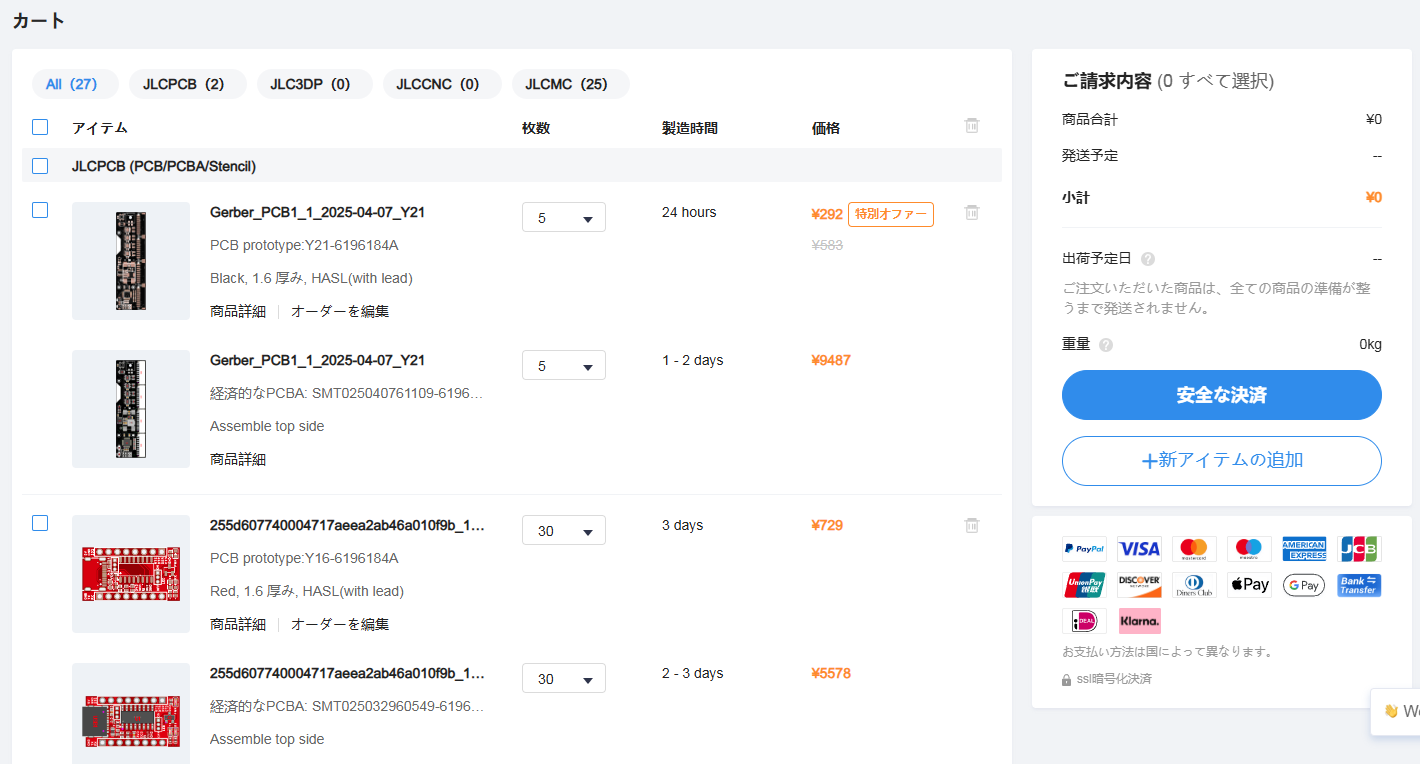

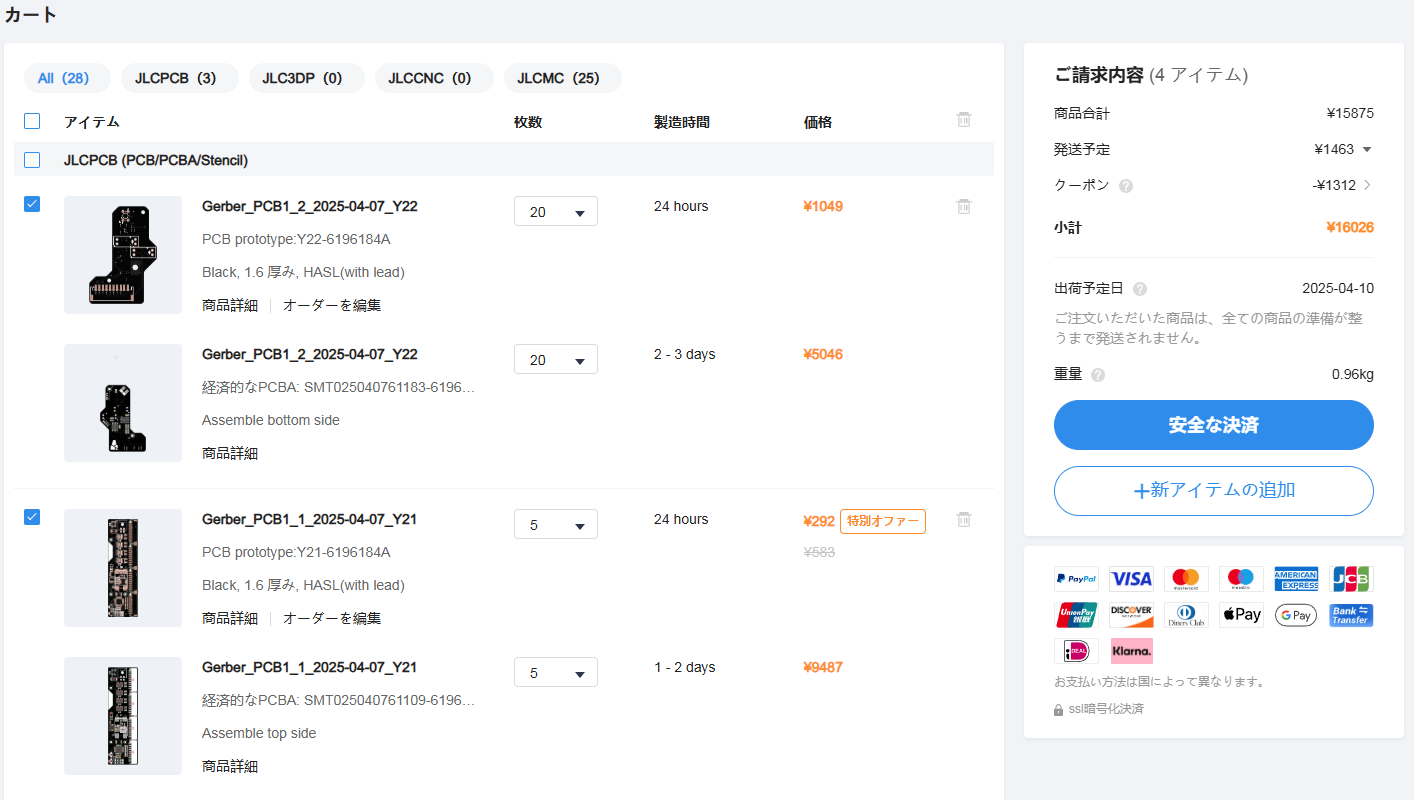

お値段が出ます。

5枚で9779円(実際の決済はドルなので多少ぶれます)でした。

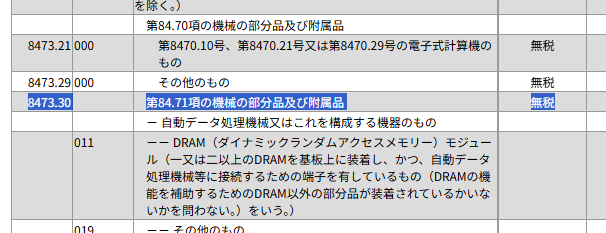

商品説明は関税の基準になったりします。

普段DIYや開発ボードを選ぶことが多いです。

関税に関しては最新のものを一応チェックしたほうがいいです。

HSコードの頭二桁が類にあたり、大抵84, 85, 90類あたりですね。

カートに保存を押すと入ります。

この画像では別のまだ発注していない基板なども入っていますが、発注時に選ぶことができます。

ここまででメインボードの発注準備完了、次はサブボードで同じことをします。

ほとんど同じなので設定以外省略します。

部品表設定ですが、母語品コネクタが標準のみだったので実装なしにしました。

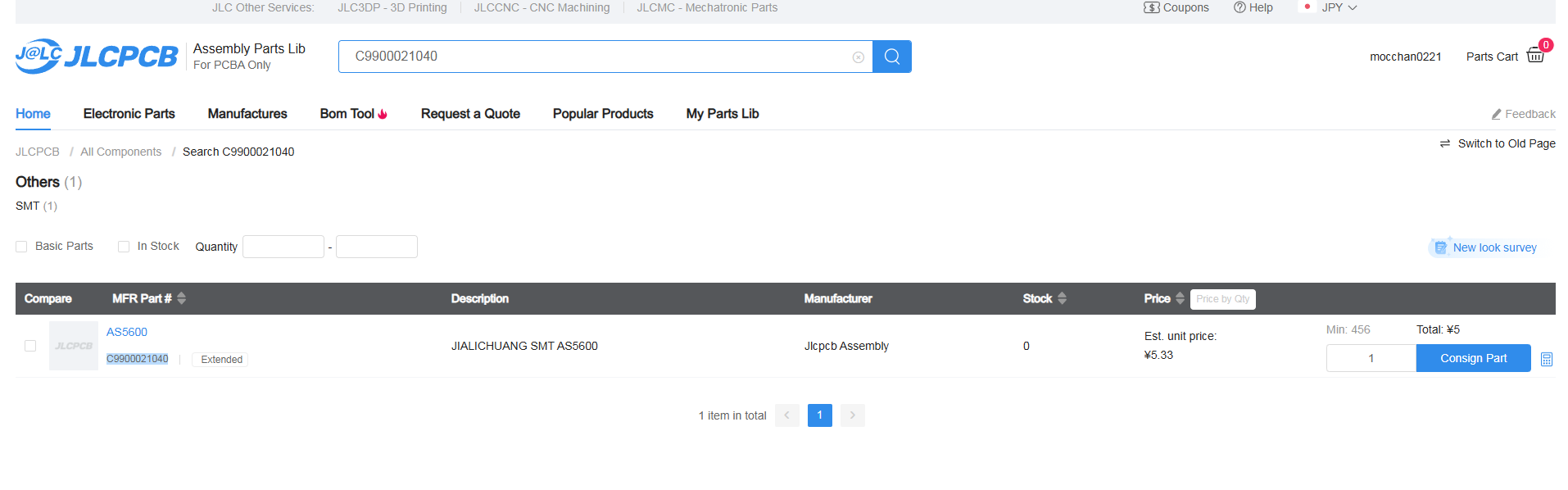

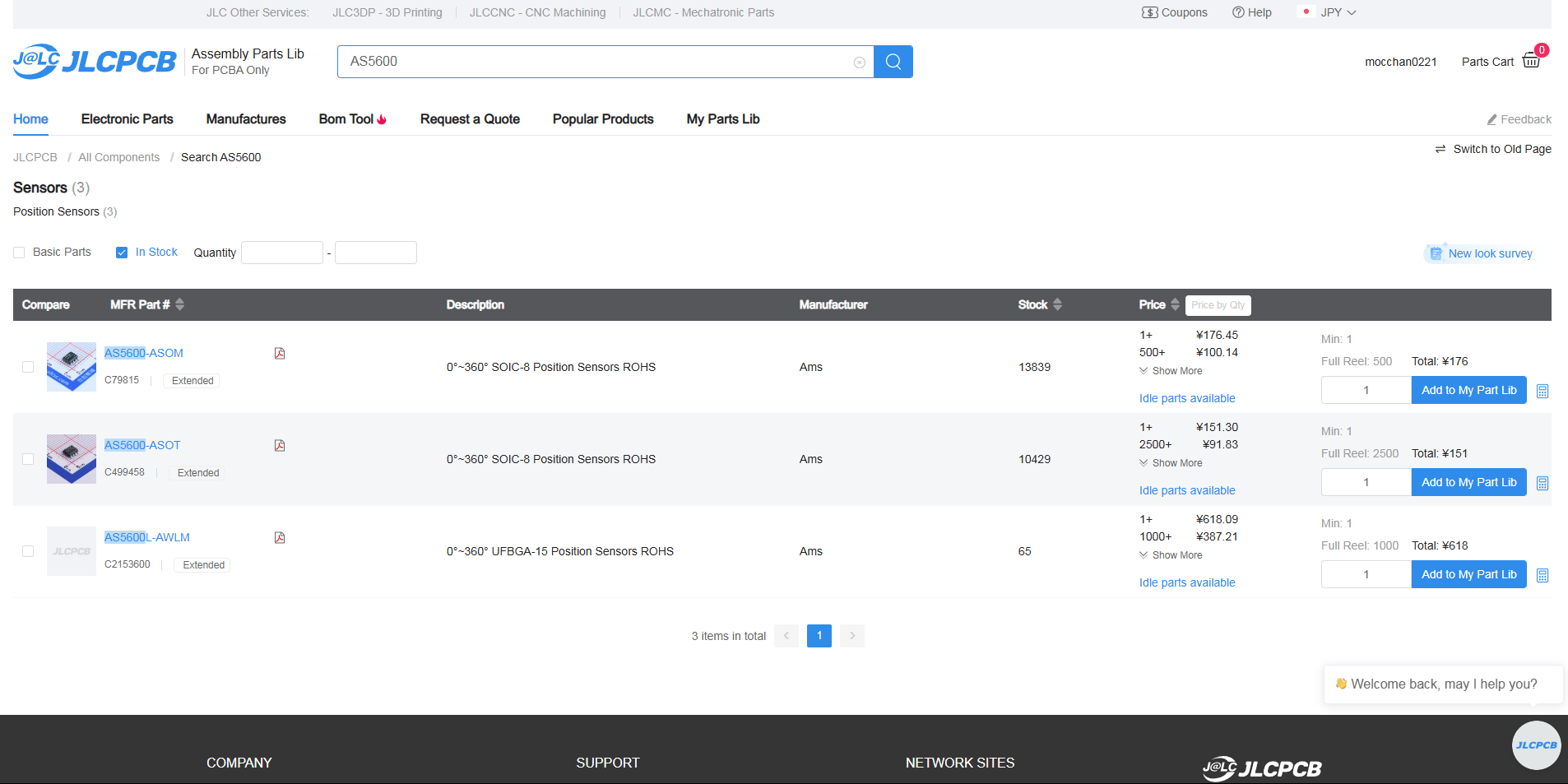

また、U1のAS5600磁気センサが在庫不足になっています。

JLCPCBのパーツサイトで指定されていたJLCPCB Part#のC9900021040で検索してみます。

やはり在庫切れのようですね。

そこでAS5600で検索して、In Stock(在庫あり)を見てみます。

どうやら在庫あるものもありそうです。

元のLCEDAの画面に戻り、サブボードの回路図を見てみます。

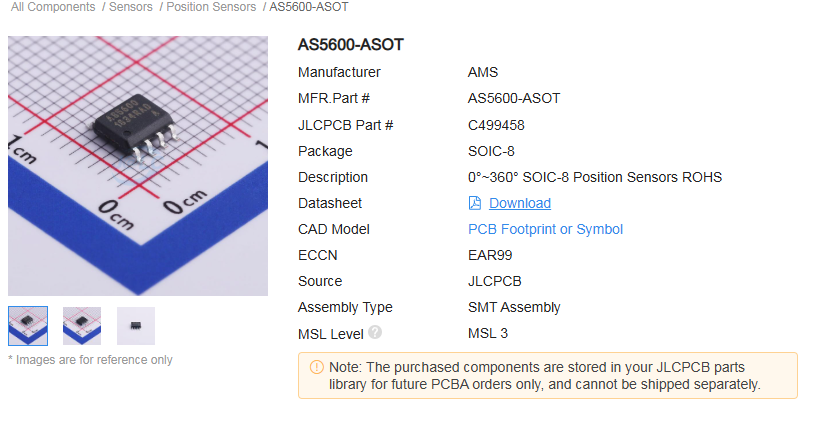

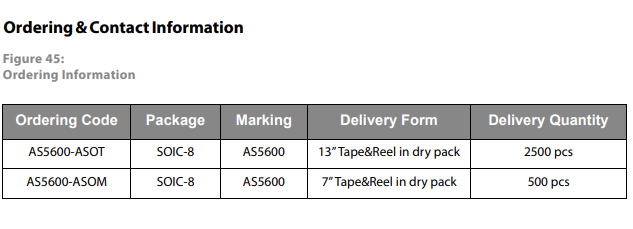

2つあるどちらかについては、パッケージの違いなようで、今回は安いAS5600-ASOT(JLCPCB Part# : C499458)の方を使うことにします。

替え方は簡単で、替えたいパーツの虫眼鏡マークをクリックします。

今回は同じパーツ名が勝手に検索されて先程の候補が出てきてくれました。

選択を押します。

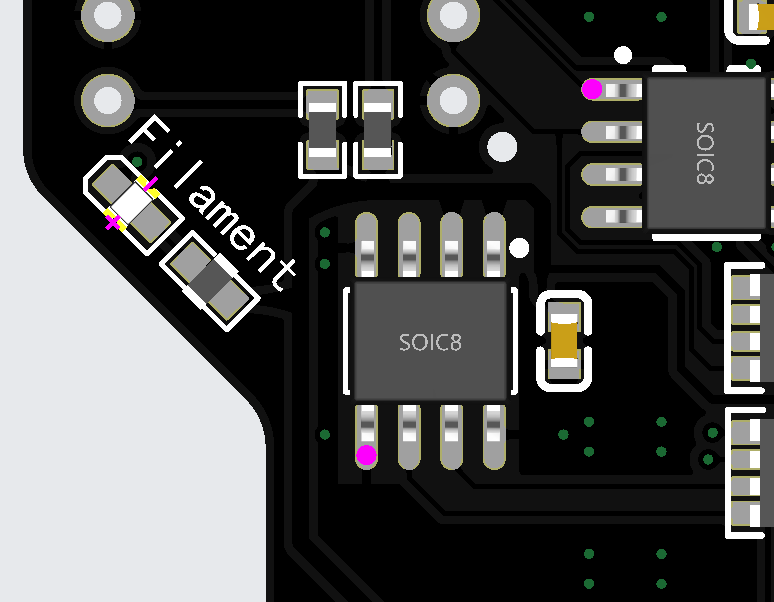

部品の配置ですが、ここにミスが。

先程のAS5600の向きが180°、Filamentの下のLEDと抵抗の向きが90°ズレています。

直すには、部品をクリックし、上のRotateボタンを押します。

全部直しました(ICはピンクの丸がついてる足が基板の白丸に近くなるのが正解)。

両方カートに追加できたら発注したいものにチェックを入れます。

ここで数や設定、部品配置などを商品詳細から確認することができるので心配なら確認しておくと良いと思います。

良ければ選んで安全な決済をクリック。(発送方法やクーポンは後で最終的に選ぶのでここでは何でも良いです)

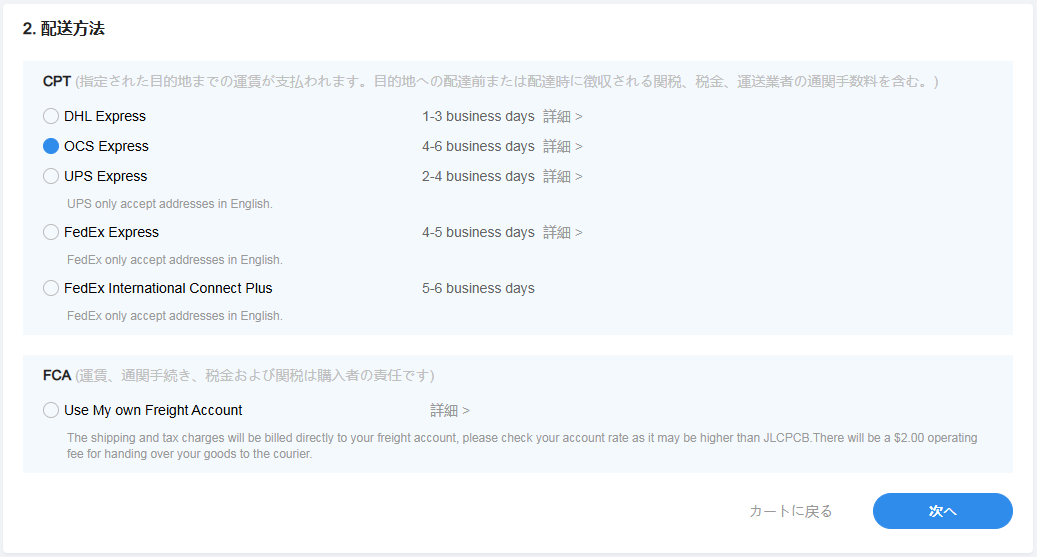

住所と配送方法を選択します。

基本的に高いほど早く安全に届き、安いのは遅いです。(幸いそれでも配送ミスや荷物へのダメージは今までありませんでした)

コスパ重視でOCSにしました。

支払い方法を選び、クーポンを選択します。

支払いが完了すれば一旦発注完了です。

しばらく(数分から数十分)経つとメールが送られてきます。

問題がなければ以下のような感じの文面で、製造が開始されます。

問題がある場合は以下のように”PCBA order issue of ~”といった件名のメールが送られてきます。(画像は以前の別件)

大抵選択肢を与えられるので誘導どおりに対応しましょう。

発注後はJLCPCBのユーザーページの発注履歴から進捗の確認などができます。

その他部品発注

残りの押し出し機構の部品や基板に実装しなかった部品に関しても買っていきます。

PH10Pのケーブルについて

押し出しモジュールとメインボードを繋ぐためにPH10Pのケーブルが必要となりますが、これを手作業でやるのは絶対にオススメしません!!

当初数の計算を間違い、自分で圧着したほうが安くね?と試みてしまったんですが、普通に圧着作業が地獄な上に正しい数揃えたら出来合いのケーブルをAliで買ったほうが安いということに気が付きました。

一応以下の表では両方記載していますが、ケーブル完成品を買いましょう。

基板部品残り

ほとんどAliExpressか秋月電子で買いました。

ピンヘッダ等既に持ってるものも多かったので実際に買った数というより"買うとしたら"になります。

秋月は備考に販売コード記載しています。

| 名前 | 数量(1セット) | 総必要量 | 購入先 | 購入個数 | 備考 |

|---|---|---|---|---|---|

| MX3.0コネクタオス基板用 | 1 | 5 | Ali | 10個入*1 | |

| 2列ピンヘッダ | 8P(2*4) | 40P(2*20) | 秋月 | 40P*1 | 100080 |

| WS2812B | 5 | 25 | 秋月 | 2個パック*13 | 107915 |

| SMD PHコネクタ ソケット 10P | 4 | 20 | Ali | 20個入*1 | |

| フォトインタラプタ ITR-9606 | 8 | 40 | Ali | 100個入 |

押し出し機構&その他部品

ねじの山崎は単価が低すぎて多めに買わないと損とかいうバグが発生しているので多めに買ってます。

単価と最低価格の記載がある項目は最低価格超えの一番切りの良い数字を選んでいます。

モーターに関して、表に記載したモーターは安いのですが、固定用のネジ穴がなく、絶妙にずれる問題が発生したので、ネジ穴があるモーターを選択したほうがいいかも知れません。

| 名前 | 数量(1セット) | 総必要量 | 購入先 | 購入個数 | 備考 |

|---|---|---|---|---|---|

| RS370 モーター 24V 6000rpm | 4 | 20 | Ali | 20 | |

| BMGギアセット | 4 | 20 | Ali | 20個入 | |

| ベアリング MR85ZZ | 8 | 40 | Ali | 10個入*4 | |

| シャフト D5x22mm | 4 | 20 | Ali | 500mm | 要切断 |

| シャフト D2x20mm | 16 | 80 | Ali | 330mm 5個入 | 要切断 |

| ギア 182A | 12 | 60 | Ali | 100個入 | |

| ウォームギア 682A | 4 | 20 | Ali | 10個入*2 | |

| 空気圧継手 PC4 M6 | 8 | 40 | Ali | 10個入*4 | |

| ステンレス鋼球 5mm | 4 | 20 | Ali | 50個入 | |

| ブッシング 62B | 32 | 160 | Ali | 10個入*16 | |

| ばね 0.3*4x5mm | 4 | 20 | Ali | 10個入*2 | |

| ばね 0.6*4x10mm | 4 | 20 | Ali | 10個入*2 | |

| ばね 0.6*12x30mm | 4 | 20 | Ali | 10個入*2 | |

| ねじ M3*5mm | 4 | 20 | 山崎 | 80 | (単価1.3最低100円) |

| 皿ねじ M3*14 | 4 | 20 | 山崎 | 150 | (単価1.7最低250円) |

| 皿タッピングねじ M2*8 | 51 | 255 | 山崎 | 260 | |

| 皿タッピングねじ M3*14 | 5 | 25 | 山崎 | 110 | (単価2.3最低253円) |

| M3六角ナット | 4 | 20 | 山崎 | 70 | (単価1.6最低100円) |

| 1.5mm光ファイバー | 1m | 5m | Ali | 2m*10個入 | |

| MX3.0-4Pコネクタ&ハウジング | 2 | 10 | Ali | 10個入 | |

| 4芯ケーブル | 1m | 5m | Ali | 5m | 24AWG |

| (非推奨)ワイヤー | 5cm以上*40 | 5cm以上*200 | 秋月 | 10 | 110672 |

| (非推奨)PHコネクタハウジング 10P | 8 | 40 | Ali | 50個入 | |

| (非推奨)PHコネクタコンタクト | 80 | 400 | 秋月 | 100個入*5 | 112837 |

| (推奨)PH 10Pケーブル | 4 | 20 | Ali | 10Pcs*2 |

製作編へ続く

なんとかJRRFまでに全部の記事を作りたかったのですが、間に合わなかったのと長くなりすぎたので分割して複数記事化します。

製作編も近日公開できるよう誠意執筆中です!