こんにちは。

数値相対論用ツールキットの中で、最もやさしいと言われる Einstein Toolkit を動かしてみたので、そのレポートをしたいと思います。

なお、今回使用しているのは 2025/5/29 版です。

数値相対論とは

一般相対論における Einstein 方程式を数値的に解く手法を研究する物理学の分野です。

数値相対論の重要性

検出器の出力は大変小さいため、重力波検出器で検出されるパターンを予め計算しておき、予測と実測を比較することで、どのような物理現象が発生したか調べます。

Einstein Toolkit とは

数値計算フレームワーク Cactus 上で動作する数値相対論ツールキットです。

https://einsteintoolkit.org/

Cactus とは

MPI, OpenMP を隠ぺいする数値計算フレームワークです。PC からスーパーコンピュータまで動作し、1台でも動作するのが特徴です。

またデータインタフェースが厳密に決まっており、FORTRAN90, C, C++ で書かれたプログラムを混在させることができます。

Einstein Toolkit を実行するための前提条件

ハードウェア条件

今回は中性子星の定常状態を扱うため、それほどリソースは喰いませんが、連星系の衝突等をシミュレートするには多くのリソースが必要になります。今回利用した H/W は以下となります。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| CPU | 13世代 Core i7 13700KF (3.4GHz) 10 core 20 threads |

| RAM | DDR4-2400 128GB |

ソフトウェア条件

Windows の WSL2 に Ubuntu 24.04.2 をインストールして実施しました。まず、必要な依存ライブラリをインストールします。

sudo apt-get install build-essential libopenmpi-dev openmpi-bin gfortran git subversion curl gnuplot gnuplot-x11

さらに、

sudo apt-get install pkg-config libfftw3-dev libgsl0-dev libatlas-base-dev libjpeg-dev libssl-dev libhdf5-serial-dev libhwloc-dev

これだけだと udev でエラーが出るため、以下を実行しました。

sudo apt-get install libudev-dev

また、make ではなく、scons を利用するため、これもインストールしておきます。

sudo apt-get install scons

Einstein Toolkit のダウンロードと実行

https://einsteintoolkit.org/download.html

に従ってダウンロードします。最初に curl でダウンローダ GetComponents をダウンロードし、これを使って残りのツールキットをダウンロードします。Cactus は GetComponents を実行する際に、自動的にダウンロードされます。GetComponents はこの他に SimFactry, thornlist もダウンロードします。

ホームページではこのほかのコンポーネントをダウンロードするような記述がありますが、中性子星定常状態の設定ファイルは Cactus ディレクトリの下に揃っていますので、必要ありません。

初期化

Einstein Toolkit を初期化し、マシン情報を生成してファイルに書き込みます。

Cactus ディレクトリに入って操作します。

cd ~/Cactus

./simfactory/bin/sim setup-client

ビルド

Thornlist に従ってビルドします。(とても時間がかかります...。20分くらい)

./simfactory/bin/sim build -j10 --thornlist manifest/einsteintoolkit.th

中性子星の定常状態のシミュレーション

par ディレクトリの下の tov_ET.par ファイルを指定してシミュレーションを実行します。

./simfactory/bin/sim create-run tov_ET \

--parfile=par/tov_ET.par \

--procs=1 \

--num-threads=10 \

--walltime=0:20:0

成功すると、以下のディレクトリが作成されます。(ホーム直下に作成されることに注意。)

~/simulations/tov_ET/output-0000/tov_ET

Kuibit による可視化

可視化ツールは ParaView や GnuPlot など色々ありますが、ここでは python の可視化ツール Kuibit を使ってみます。python3.7 が必要ですが、Ubuntu 24.04.2 は標準で 3.12.3 が入っていますので、問題ありません。依存ライブラリ(NumPy, SciPy, h5py など)も自動でインストールされます。Tk を使って可視化するため、python3-tk もインストールしておきます。

pip3 install kuibit

sudo apt install python3-tk

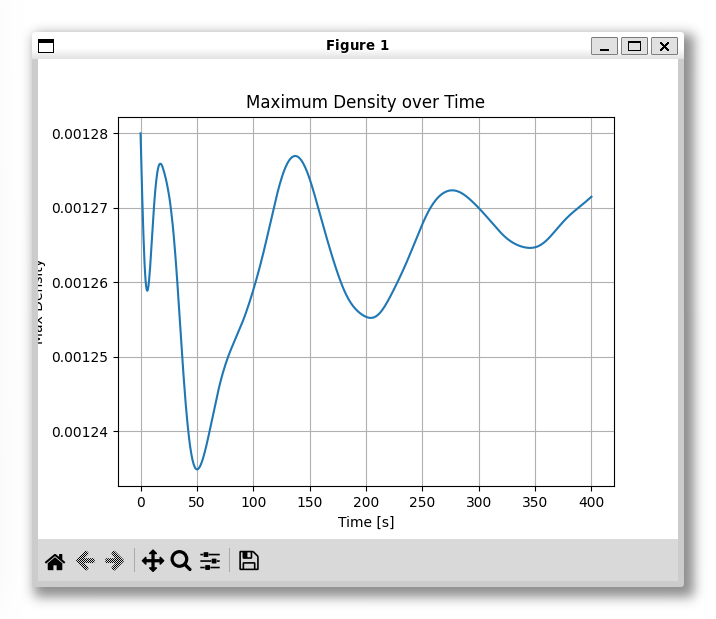

手始めに最大密度の時間変化をプロットしてみます。

from kuibit.simdir import SimDir

import matplotlib

matplotlib.use("TkAgg")

import matplotlib.pyplot as plt

sim = SimDir("/home/minosys/simulations/tov_ET/output-0000/tov_ET")

rho_max = sim.timeseries["maximum"]["rho"]

plt.plot(rho_max.t, rho_max.y)

plt.xlabel("Time [s]")

plt.ylabel("Max Density")

plt.title("Maximum Density over Time")

plt.grid()

plt.show()

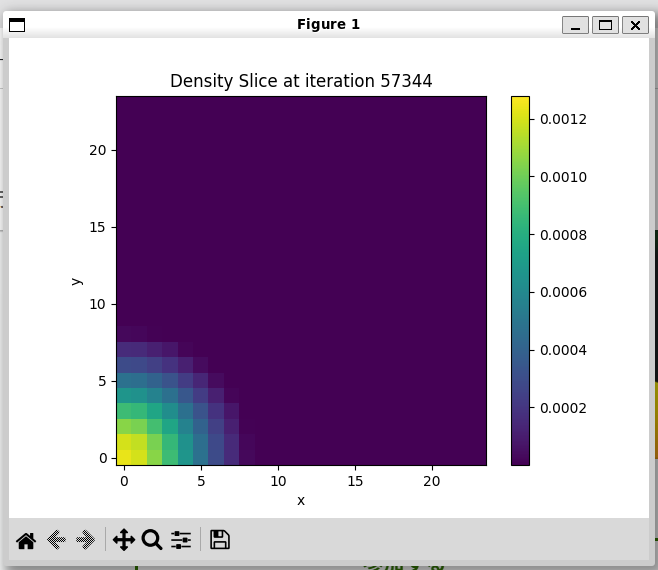

次に、密度の時間変化をアニメーション化します。ただし、定常状態なので、何も変わりません。😜

from kuibit.simdir import SimDir

import matplotlib.pyplot as plt

import matplotlib.animation as animation

import numpy as np

# シミュレーションディレクトリを指定

sim = SimDir("/home/minosys/simulations/tov_ET/output-0000/tov_ET")

# 変数と平面を指定(例:rho の xy スライス)

grid_xy = sim.gridfunctions["xy"]["rho"]

# 時間ステップを取得

iterations = sorted(grid_xy.iterations)

# 描画の初期設定

fig, ax = plt.subplots()

grid0 = grid_xy[iterations[0]][1]

combined = np.squeeze(np.vstack([d.data_xyz for d in grid0]))

im = ax.imshow(combined,

origin="lower",

cmap="viridis")

ax.set_title("Density Slice (xy plane)")

ax.set_xlabel("x")

ax.set_ylabel("y")

plt.colorbar(im, ax=ax)

# アニメーション更新関数

def update(i):

data = grid_xy[iterations[i]][1]

combined = np.squeeze(np.vstack([d.data_xyz for d in data]))

im.set_array(combined)

ax.set_title(f"Density Slice at iteration {iterations[i]}")

return [im]

# アニメーション作成

ani = animation.FuncAnimation(fig, update, frames=len(iterations), interval=200)

plt.show()

おわりに

本稿では、数値相対論のシミュレーションを行うツールキットである、Einstein Toolkit について説明しました。

私が学生だった頃(PC-9801 の時代です)は、PC でこのようなシミュレーションができるようになるとは夢にも思いませんでした。

定常状態の中性子星のシミュレーションは動かないので、あまり面白いアニメーションにはなりませんでしたが、そのうち中性子星の衝突やブラックホールの衝突のシミュレーションを実行してみたいと思います。(それには、現在の PC ではリソースが不足していますが。)

現在、このツールは CUDA 等の GPU アクセラレーションには対応していないので、コア数の多い CPU で実行する方が有利ですが、他のフレームワークでは対応しているものがあるようです。

参考文献

他にもありますが、とりあえず読んだものだけ列挙します。

[1] 柴田 大, 「一般相対論の世界を探る」2007, 東京大学出版会

[2] T.W. Baumgarte, S.L.Shapiro, "Numerical Relativity Starting from Scratch", 2021, Cambridge University Press

[3] 重力波検出器

おまけ: grid_xy[z] の構成

grid_xy[z] はリファインメントレベルリストから構成されます。リファインメントレベルとは、メッシュの粗さを表します。例えば、レベル0は空間分解能が2.0, 2.0、レベル1は空間分解能が1.0, 1.0となります。この例では、レベルが上がるにつれ、分解能が上がります。リファインメントレベルリストの要素を kuibit では component と呼びます。

Component は複数のデータチャンク(patch)を持ち、patch のリストとして表現されます。1つの patch は場の部分集合に相当します。