はじめに

ネットワークスペシャリスト試験の勉強の中でOSPF、LSAについて調べたので備忘録。

OSPFとは

OSPF(Open Shortest Path First)は、ルーティングプロトコルの一種です。

※ルーティングプロトコルとは、ネットワーク内で「どの経路を通れば目的地に最適にたどり着けるか」を決めるルールのこと。

OSPFは、企業ネットワークやデータセンターなどの一つの組織内のネットワークで使用されることが多いです。

※IGP(Interior Gateway Protocol) と呼ばれるカテゴリに属します。

OSPFの特徴は以下の通りです。

- リンクステート型のルーティングプロトコル

ネットワーク全体の地図を作り、最適な経路を計算する。 - 最短経路を計算する

「一番早く届くルート」を自動で選んでくれる。 - ネットワークの変化に素早く対応

どこかのルートが故障した場合、自動的に別のルートを探す。 - エリア分割による負荷分散が可能

大規模ネットワークでも効率的に動作する。

OSPFの動作イメージ

なかなかイメージが難しいかもしれないので、以下のシナリオで説明してみたいと思います。

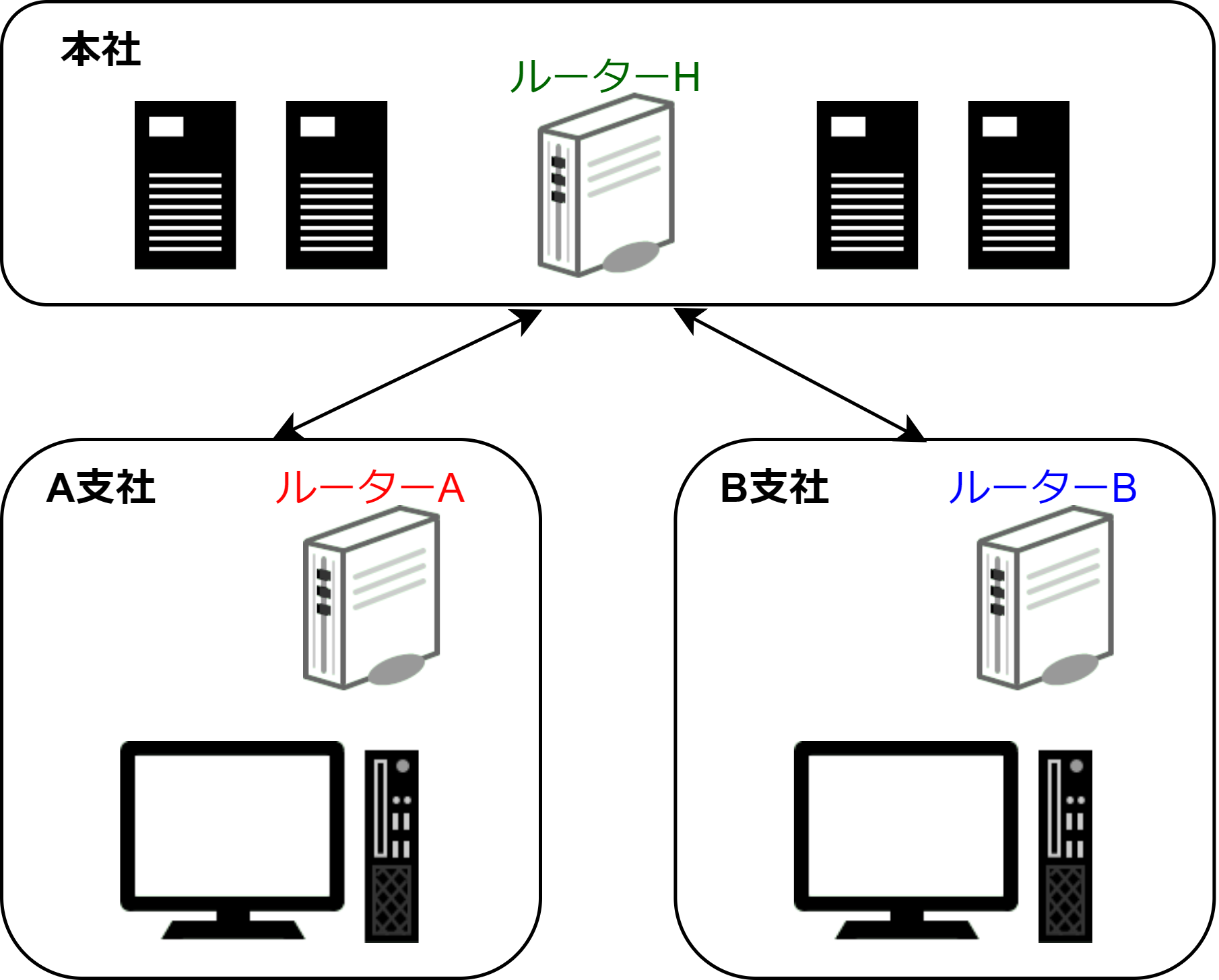

あなたの会社には、3つの拠点(A支社・B支社・本社)があります。

各拠点にはルータがあり、最適なルートを見つけるためにOSPFを使っています。

ネットワーク構成は以下の通りです。

-

本社ルータ(ルータH)

A支社とB支社の両方とつながっている -

A支社ルータ(ルータA)

本社ルータHとつながっている -

B支社ルータ(ルータB)

本社ルータHとつながっている

この構成で、A支社のPCからB支社のPCへ通信する最適なルートをOSPFで決めることを目標とします。

①OSPFネットワークへの参加(Helloパケット)

まず、ルータ同士が隣接関係を確立するためにHelloパケットを送ります。

ルータA「やぁ、ここはOSPFネットワークかい?誰かいる?」(Helloパケット送信)

ルータH「おっ、新しいルータ発見!俺はルータH、本社を担当している。君は?」(Helloパケット送信)

ルータA「俺はA支社のルータA、よろしく!」

ルータB「俺はB支社のルータB!誰かいる?」(Helloパケット送信)

ルータH「よおB!俺はルータHだ、A支社のルータAもいるぞ!」(Helloパケット送信)

Helloパケットのやり取りにより、ルータA、ルータB、ルータHはお互いの存在を認識しました。

Helloパケットとは?

ルータがOSPFネットワークに参加する際に送信するパケット。

これにより、お互いの存在を確認し、隣接関係を確立する。

Helloパケットを受け取ったことを示す応答はありません。

お互いにHelloパケットを送信することで隣接関係が確立されます。

②ルータ間のネットワーク情報の交換(LSA Type 1)

ルータは自分が知っているネットワーク情報を広報します。(LSA Type 1送信)

ルータA「俺はA支社のネットワーク、192.168.1.0/24に接続してるぜ!」(LSA Type 1送信)

ルータB「俺はB支社のネットワーク、192.168.2.0/24に接続してるぞ!」(LSA Type 1送信)

ルータH「了解!A支社は192.168.1.0/24、B支社は192.168.2.0/24だな!」(LSDBを更新)

ルータH「ルータA、B支社の192.168.2.0/24はルータBが担当しているぞ!」(LSAのフラッディング)

ルータH「ルータB、A支社の192.168.1.0/24はルータAが担当だ!」(LSAのフラッディング)

LSA Type 1の共有により、A支社・B支社がそれぞれ相手のネットワーク範囲がどこにあるかを理解しました。

LSA Type 1(ルータLSA)とは?

ルータが「自分がどのネットワークに接続しているか」を広報するもの。

他のルータは、その情報を元にルーティングを構築する。

LSDB(Link-State Database)とは?

OSPFルータが持つ「ネットワーク全体の地図」のようなもの。

LSAのフラッディング(拡散)とは?

OSPFでは、すべてのルータが同じネットワークの地図(LSDB) を持つ。

各ルータに対してLSDBを拡散することで、すべてのルータで同じLSDBを保持できるようになる。

(イメージ的には同期が近い)

③ルータAとルータBが最適なルートを計算(SPFアルゴリズム)

ルータは認識したネットワーク情報を元に、最適なルートを計算します。

ルータA「ふむ...192.168.2.0/24に行くにはルータH経由が一番いいな!」

ルータB「192.168.1.0/24へはルータH経由が最適だな!」

ルータA「OK、B支社の192.168.2.0/24はルータH経由で行くように設定完了!」(ルーティングテーブルの更新)

ルータB「A支社の192.168.1.0/24へルータH経由で行くように設定した!」(ルーティングテーブルの更新)

これで、A支社とB支社間のルートが確立しました。

PC同士の通信が可能になったのです。

SPF(Shortest Path First)アルゴリズムとは?

OSPFではDijkstra(ダイクストラ)のアルゴリズムを使って、最短経路を計算する。

このアルゴリズムで、どの経路が一番短いか(コストが低いか) を導き、最適なルートを選択する。

ルートの再計算方法について

ルータHとルータBのリンクがダウンした場合を考えてみましょう。

OSPFではHelloパケットを一定間隔で送ることで、隣接ルータの生存確認をしています。

ルータH「ルータBからHelloパケットが来なくなった...ダウンしたか!?」

ルータH「とりあえず、ルータBの情報を削除したLSAを送るぞ!」(LSAのフラッディング)

ルータA「えっB支社のルートが削除されてる!」(LSDBの更新)

ルータA「別のルートでB支社に行けないかSPFを再計算しよう!」

ここで、ルータAと接続されている機器、ルータC(別拠点)とルータBが接続されているものとします。

ルータC「俺はルータBに接続してるぞ!」(LSA Type 1送信)

ルータA「なるほど!ルータC経由ならルータBに行けるのか!」(LSDBの更新)

このように、OSPFの強みは、ネットワークの変化にすぐ対応できることです。

どこかのリンクがダウンしても、新しいルートを自動計算します。

隣接ルータの生存確認

OSPFでは、一定間隔(デフォルト:10秒)でHelloパケットを送信する。

デッドタイマー(デフォルト:40秒)経っても応答がなければ、そのルータはダウンとみなされる。

ルータがダウンしたことを検知した場合、新しいLSAを送信する。

LSAのTypeについて

上の例を見てもらえばわかるように、OSPFではLSA(リンクステートアドバタイズメント) を用いてネットワークの情報を交換し、すべてのルータが同じLSDB(リンクステートデータベース) を持つように同期します。

LSAには複数の種類があり、それぞれが異なる役割を持っています。

ここでは基本的な、Type1~5までを紹介します。

LSA Type 1(ルータLSA)

自分がどのネットワークに接続しているルータかを通知します。

- 送信者:すべてのOSPFルータ

- 範囲:OSPFの同じエリア内(エリアを越えない)

- 役割:

- ルータが自分の接続しているネットワークを広告

- 隣接ルータとの接続情報を共有

- OSPFの最も基本的なLSA

ルータA:「俺は192.168.1.0/24につながってる!」

LSA Type 2(ネットワークLSA)

LAN上にどのルータが存在しているかを通知します。

- 送信者:DR(デザインルータ)のみ

- 範囲:OSPFの同じエリア内(エリアを越えない)

- 役割:

- ブロードキャストネットワーク(LAN)上に接続されているすべてのルータ情報を共有

- すべてのルータが全員とHelloパケットを交換しないように、DR(デザインルータ) が代表して情報を送る

ルータH(DR):「このLANにはルータAとルータBがいるぞ!」

DR(デザインルータ)とは?

LANなどでOSPFの情報を効率的に管理する代表ルータ。

OSPFでは、LANなどのブロードキャスト可能なネットワークにおいて、ルータ同士が全員とHelloパケットをやり取りすることでパケットの逼迫につながる。

その解決策として、1台のルータを代表にしてネットワーク全体の情報をまとめる。

ちなみに、DRはネットワーク内のルータで最もプライオリティ値(OSPF Priority)が高いものが選出される。

LSA Type 3(サマリLSA)

他のエリアのネットワーク情報を通知します。

- 送信者:ABR(エリアボーダールータ)

- 範囲:OSPFの異なるエリア間

- 役割:

- OSPFのエリアをまたぐネットワーク情報を広報する

- 例えば、エリア0(バックボーン)にあるネットワークをエリア1に伝える

ルータH(ABR):「エリア0には192.168.1.0/24もあるぞ!」

ABRとは?

OSPFの異なるエリアを接続するルータ。

OSPFではネットワークを複数のエリアに分割することで、ルータが処理するルート情報を減らしてネットワークのスケーラビリティを向上させる仕組みがある。

その異なるエリアを接続するルータがABRとなる。

LSA Type 4(ASBRサマリLSA)

ASBRの情報を通知します。

- 送信者:ABR

- 範囲:OSPFの異なるエリア間

- 役割:

- ASBRの情報を広報

- LSA Type 5(外部LSA)を送るASBRをネットワーク全体に通知する

ルータH(ABR):「外部ネットワークに接続するときはASBRルータXに聞け!」

ASBR(Autonomous System Boundary Router)とは?

OSPFと外部ネットワーク(BGPやスタティックルートなど)をつなぐルータ。

OSPFは基本的にOSPF内部のルータ同士でネットワーク情報をやり取りするプロトコルだが、

現実のネットワークではOSPFの外(別のASやBGP、スタティックルート)と通信する必要がある。

そのとき、外部ネットワークの情報をOSPF内に広報する役割を持つルータがASBR。

簡単に言うと、OSPFと外部ネットワークの窓口。

LSA Type 5(外部LSA)

BGPなどの外部ルート情報をOSPFに広報します。

- 送信者:ASBR

- 範囲:OSPFの全エリア(スタブエリアを除く)

- 役割:

- OSPFの外(例えばBGP経由のインターネット等)のルートをOSPFネットワークに広報する

ASBR:「インターネットの8.8.8.8/32は俺のところ経由だ!」

スタブエリアとは?

OSPFのトラフィックを減らして、ルーティングをシンプルにするためのエリア。

OSPFは大規模なネットワークでも使えるように設計されているため、エリアを分割して管理する仕組みがある。

しかしエリアが増えると、それぞれのルータが管理する経路情報(LSA)が増えてしまい、処理負荷が高くなる。

解決策として、OSPFのルート情報を制限し、不要なLSAを抑えて処理負荷を減らすのがスタブエリア。

簡単に言うと、スタブエリアのルータは外部ネットワークの情報は受け取らず、とりあえずデフォルトゲートウェイに通信を送る、みたいなイメージ。

BGPとOSPFについて

OSPFとBGPは担う役割が異なるルーティングプロトコルです。

OSPFは内部のルート情報を管理するプロトコルであるのに対し、

BGPはインターネット状の異なるAS(Autonomous System)をつなぐルーティングプロトコルです。

簡単に言うと、BGPは異なるISP同士のルーティング情報をやり取りするプロトコルです。

また、属するカテゴリも

OSPFがIGP(Interior Gateway Protocol) であるのに対し、

BGPはEGP(Exterior Gateway Protocol) です。

BGPについては別記事で詳しく解説したいと思います。

まとめ

普段の業務で意識するのはLAN内のネットワークが主だったので、デフォルトゲートウェイを抜けた後の通信について知る良い機会でした。

インターネットって複雑な仕組みで出来てるんですね...