今回の目的

指定したビットマップ画像(PNGなど)をページ内の指定した場所と大きさに貼ったPDFファイルを作成する。

サンプルファイルの作成

まず、画像を貼ったPDFファイルの構造を調査するため、適当な画像を貼ったPDFファイルを作成した。

最初に、PDFファイルに貼る画像をペイントで作成した。

今回は、のちの解析に便利そうなように、色が

#524742 #726762 #313233

#343536 #373839 #78797A

となっている3×2の画像を用意した。これらの色は、ASCIIとして解釈すると

RGB rgb 123

456 789 xyz

となる。

次に、この画像を貼ったPDFファイルを LibreOffice Draw を用いて作成した。

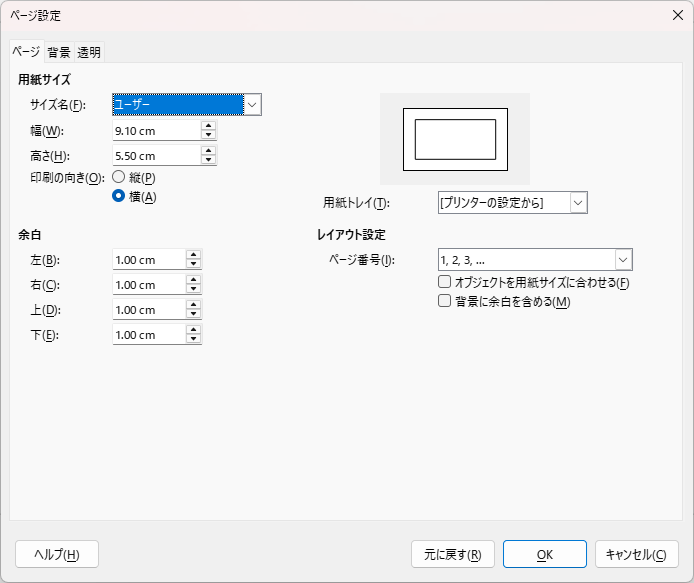

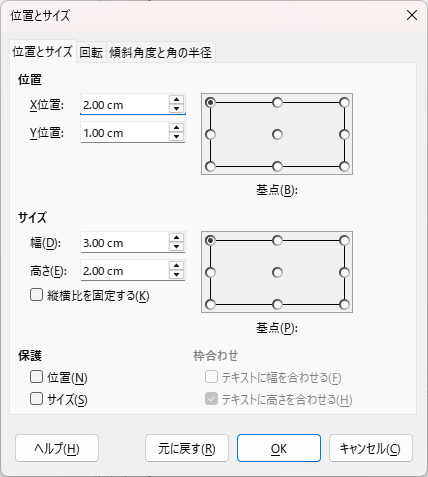

ページサイズは、名刺によくある91×55 [mm] とした。

画像を貼り、位置は上から1cm、左から2cm、サイズは幅3cm、高さ2cmとした。

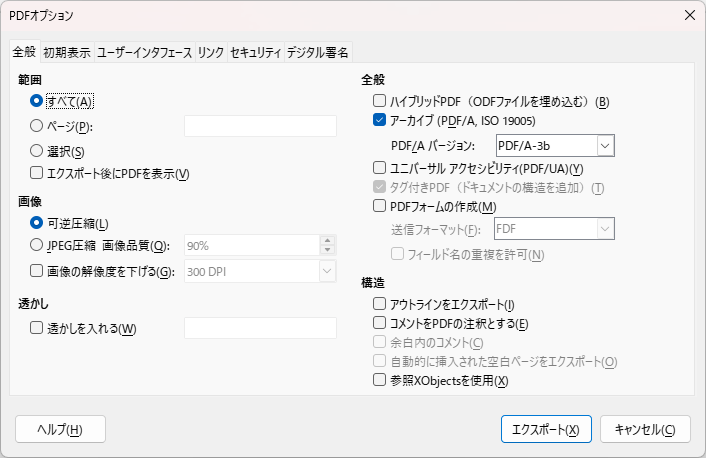

「ファイル → 次の形式でエクスポート → PDFとしてエクスポート」で、PDFファイルを書き出した。

画像は「可逆圧縮」とし、「アーカイブ」を有効にした。

ここでは PDF/A を指定してエクスポートしたが、今回自分で作る際は PDF/A への準拠は目指さない。

サンプルファイルの解析

PDF by Hand - Kobu.Com

を参考に、作成したPDFファイルの構造を確認する。

最後の部分は以下のようになっており、18個のオブジェクトからなることがわかる。

xref

0 19

0000000000 65535 f

0000000588 00000 n

0000000019 00000 n

0000000247 00000 n

0000014543 00000 n

0000000267 00000 n

0000000450 00000 n

0000014743 00000 n

0000000469 00000 n

0000000491 00000 n

0000000728 00000 n

0000009290 00000 n

0000009312 00000 n

0000009434 00000 n

0000014628 00000 n

0000014458 00000 n

0000014701 00000 n

0000014867 00000 n

0000015073 00000 n

trailer

<</Size 19/Root 17 0 R

/Info 18 0 R

/ID [ <923023A20E1D9323F6EB9F94CEEDFA92>

<923023A20E1D9323F6EB9F94CEEDFA92> ]

/DocChecksum /06BCED98FA13BEA89D67E7AB46DF8870

>>

startxref

15240

%%EOF

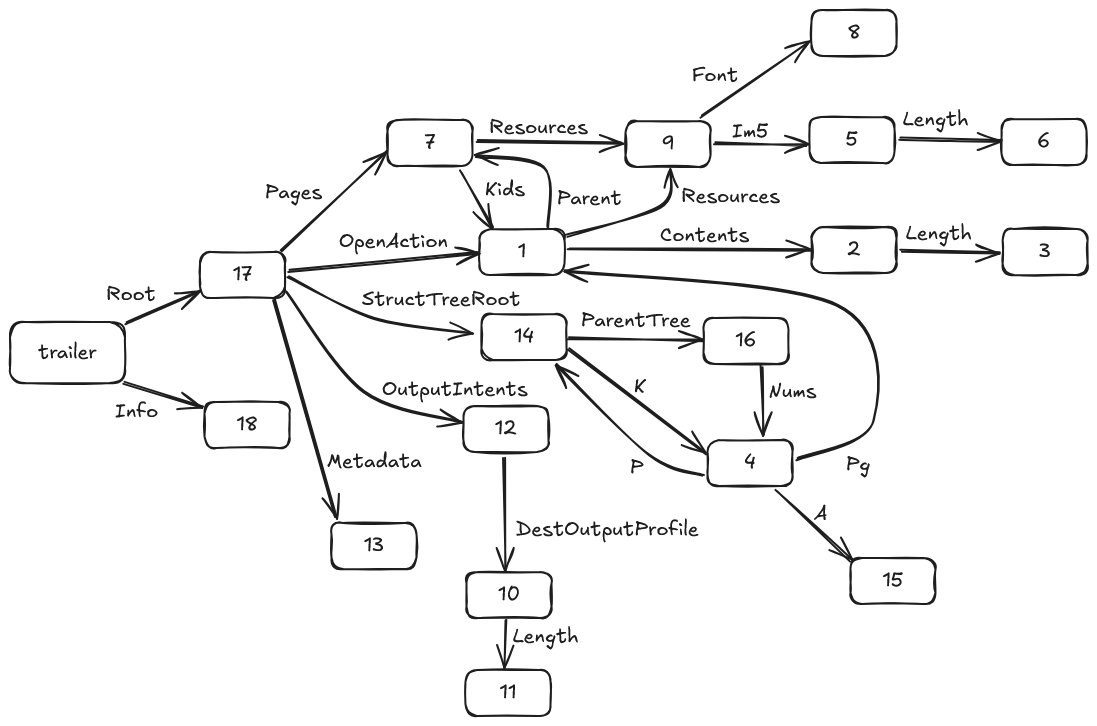

各オブジェクトの参照関係は、以下のようになっていた。

書類情報 (18)

18 0 obj

<</Creator<FEFF0044007200610077>

/Producer<FEFF004C0069006200720065004F0066006600690063006500200037002E0035>

/CreationDate(D:20251017015302+09'00')>>

endobj

PDFファイルについての情報が記録されている。

Creatorをデコードすると「Draw」

Producerをデコードすると「LibreOffice 7.5」

となる。

カタログオブジェクト (17)

17 0 obj

<</Type/Catalog/Pages 7 0 R

/PageMode/UseOutlines

/OpenAction[1 0 R /XYZ null null 0]

/StructTreeRoot 14 0 R

/Lang(ja-JP)

/MarkInfo<</Marked true>>

/OutputIntents[12 0 R]/Metadata 13 0 R>>

endobj

/Pages でページ一覧オブジェクトを指定している。

ここでは他にも様々な情報が出力されているが、重要ではないだろう。

メタデータ (13)

ファイルのメタデータが、XML形式で格納されている。

自分が出力する際には省略していいだろう。

13 0 obj

<</Type/Metadata/Subtype/XML/Length 4946>>

stream

<?xpacket begin="" id="W5M0MpCehiHzreSzNTczkc9d"?>

<x:xmpmeta xmlns:x="adobe:ns:meta/">

<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">

<rdf:Description rdf:about="" xmlns:pdfaid="http://www.aiim.org/pdfa/ns/id/">

<pdfaid:part>3</pdfaid:part>

<pdfaid:conformance>B</pdfaid:conformance>

</rdf:Description>

<rdf:Description rdf:about="" xmlns:pdf="http://ns.adobe.com/pdf/1.3/">

<pdf:Producer>LibreOffice 7.5</pdf:Producer>

</rdf:Description>

<rdf:Description rdf:about="" xmlns:xmp="http://ns.adobe.com/xap/1.0/">

<xmp:CreatorTool>Draw</xmp:CreatorTool>

<xmp:CreateDate>2025-10-17T01:53:02+09:00</xmp:CreateDate>

</rdf:Description>

</rdf:RDF>

</x:xmpmeta>

(省略:空白だけの行が並んでいる)

<?xpacket end="w"?>

endstream

endobj

OutputIntent (12, 10, 11)

出力の目的の指定?

オブジェクト10番はバイナリデータで、11番はそのサイズである。

自分が出力する際には省略していいだろう。

12 0 obj

<</Type/OutputIntent/S/GTS_PDFA1/OutputConditionIdentifier(sRGB IEC61966-2.1)/DestOutputProfile 10 0 R>>

endobj

StructTreeRoot (14, 16, 4, 15)

木構造?

自分が出力する際には省略していいだろう。

15 0 obj

<</O/Layout

/Placement/Block

/BBox[85.039 42.491 170.107 99.212]

>>

endobj

4 0 obj

<</Type/StructElem

/S/Figure

/P 14 0 R

/Pg 1 0 R

/A 15 0 R

/K[0 ]

>>

endobj

14 0 obj

<</Type/StructTreeRoot

/ParentTree 16 0 R

/K[4 0 R ]

>>

endobj

16 0 obj

<</Nums[

0 [ 4 0 R ]

]>>

endobj

ページ一覧オブジェクト (7)

ページの列の情報が格納されている。

7 0 obj

<</Type/Pages

/Resources 9 0 R

/MediaBox[ 0 0 257.952755905512 155.905511811024 ]

/Kids[ 1 0 R ]

/Count 1>>

endobj

ページサイズ (MediaBox)、ページ数 (Count)、ページリスト (Kids) の指定がある。

また、PDF by Hand ではみられなかったリソースの指定 (Resources) もある。

リソースオブジェクト (9, 8)

描画に使う命令リスト (ProcSet) と、画像データ (XObject) が指定されている。

今回は、フォント (Font) は空である。

8 0 obj

<<

>>

endobj

9 0 obj

<</Font 8 0 R

/XObject<</Im5 5 0 R>>

/ProcSet[/PDF/Text/ImageC/ImageI/ImageB]

>>

endobj

画像データ (5, 6)

Zlib Deflate 圧縮された画像データが格納されているようである。

(FlateDecode が圧縮形式の指定だろう)

圧縮しながらファイルを書き出すためか、(圧縮後の) 長さがデータの後に置かれている。

5 0 obj

<</Type/XObject/Subtype/Image/Width 3/Height 2/BitsPerComponent 8/Length 6 0 R

/Filter/FlateDecode/ColorSpace/DeviceRGB

>>

stream

(バイナリデータ)

endstream

endobj

6 0 obj

26

endobj

圧縮されたバイナリデータを展開すると、以下のようになった。

RGBrgb123456789xyz

画像データはRGBの順で、上から下、左から右の順で並んでいるようである。

ページオブジェクト (1)

ページの情報が格納されている。

リソース (Resources) とページサイズ (MediaBox) が再設定されている。

StructParents は構造 (アウトライン) に関するものだろうか?

1 0 obj

<</Type/Page/Parent 7 0 R/Resources 9 0 R/MediaBox[0 0 257.952755905512 155.905511811024]/StructParents 0

/Contents 2 0 R>>

endobj

コンテンツストリーム (2, 3)

ページの描画内容が格納されている。

画像データと同様に、(圧縮後の) サイズが後付けになっている。

2 0 obj

<</Length 3 0 R/Filter/FlateDecode>>

stream

(バイナリデータ)

endstream

endobj

3 0 obj

157

endobj

圧縮データを展開すると、以下のようになっていた。

0.1 w

/Artifact BMC

q 0 0.028 257.924 155.877 re

W* n

1 1 1 rg

0 155.905 m

257.924 155.905 l 257.924 0.028 l 0 0.028 l 0 155.905 l

h

f*

EMC

/Figure<</MCID 0>>BDC

q 85.039 0 0 56.693 85.039 42.548 cm

/Im5 Do Q

EMC

Q

PDF by Hand の内容と見比べると、以下の意味だと解釈できる。(一部改行を追加した)

0.1 w % 線の太さを 0.1 に設定する

/Artifact BMC % わからない

q % 描画設定をpushする

0 0.028 257.924 155.877 re % わからない

W* n % わからない

1 1 1 rg % 描画色を白に設定する

0 155.905 m % ページ左上の端に移動する

257.924 155.905 l % ページ(左上から)右上の端まで線を引く

257.924 0.028 l % ページ(右上から)右下の端まで線を引く

0 0.028 l % ページ(右下から)左下の端まで線を引く

0 155.905 l % ページ(左下から)左上の端まで線を引く

h % わからない

f* % わからない

EMC % わからない

/Figure<</MCID 0>>BDC % わからない

q % 描画設定をpushする

85.039 0 0 56.693 85.039 42.548 cm % 描画を行う座標系を設定する

/Im5 Do % わからない

Q % 描画設定をpopする

EMC % わからない

Q % 描画設定をpopする

わからない所も多いが、大きく分けて

- 四角形を描画する

- 画像を描画する

という2ステップの描画をしていそうである。

/Im5 は、リソースオブジェクトの /XObject 内で定義されていた画像データのIDである。

よって、画像を描画する位置を座標系として設定し、(画像ID) Do というおまじないを唱えることで、画像が描画できそうだ、と推測できる。

手動でPDFファイルを作ってみる

これまでの解析結果をもとに、手動で画像を貼ったPDFファイルを作ってみた。

画像データ

簡単に記述するため、ASCIIで表現できる範囲の色のみを用いる。

また、圧縮も行わない。

1 0 obj

<</Type/XObject/Subtype/Image/Width 3/Height 3/BitsPerComponent 8/Length 27

/ColorSpace/DeviceRGB

>>

stream

~!!~!!~!!!!~~~~!~!!!~!~!!~!

endstream

endobj

リソースデータ

フォントは空なので、参照にせず直接記述する。

今回は、画像データに /Image という名前をつける。

/ProcSet は、

PDFってどういう構造よ?その(3) | テン*シー*シー

を参照すると、/ImageC はカラー画像を扱うことを意味するようなので、これを指定する。

2 0 obj

<<

/Font <<>>

/XObject<</Image 1 0 R>>

/ProcSet[/PDF/ImageC]

>>

endobj

コンテンツストリーム

状態保存・画像描画 (描画位置の設定を含む)・状態復元の命令のみを用いる。

描画位置の指定は、PDF by Hand より、

幅 0 0 高さ 左端からの左下の距離 下端からの左下の距離 cm

である。これらの長さには、指定したい長さ [mm] に 72 を掛けて 25.4 で割った値を指定する。

3 0 obj

<</Length 92>>

stream

q

85.03937007874016 0 0 85.03937007874016 86.45669291338582 35.43307086614173 cm

/Image Do

Q

endstream

endobj

ページオブジェクト

ページとコンテンツストリームを紐づける。

今回はページ一覧オブジェクトをページオブジェクトの後に配置したが、/Parent を指定することを考えると前に配置したほうがページの数を気にせずにすみ、よさそうだ。

4 0 obj

<</Type/Page/Parent 5 0 R/Contents 3 0 R>>

endobj

ページ一覧オブジェクト

ページの列を定義する。

また、各ページで共通に用いるリソースやページサイズも、ここで指定できるようだ。

ページサイズの指定は [0 0 幅 高さ] であり、数値の求め方は画像の位置と同様だろう。

5 0 obj

<<

/Type/Pages

/Resources 2 0 R

/MediaBox[0 0 257.952755905512 155.905511811024]

/Count 1

/Kids[4 0 R]

>>

endobj

カタログオブジェクト

今回は、ページ一覧オブジェクトのみを指定する。

6 0 obj

<</Type/Catalog/Pages 5 0 R>>

endobj

書類情報

今回は、タイトルのみを指定する。

7 0 obj

<<

/Title (image test)

>>

endobj

まとめ

これらのオブジェクト群を並べ、ヘッダや相互参照などを追加することで、PDFデータが完成する。

改行コードは LF である。

%PDF-1.2

1 0 obj

<</Type/XObject/Subtype/Image/Width 3/Height 3/BitsPerComponent 8/Length 27

/ColorSpace/DeviceRGB

>>

stream

~!!~!!~!!!!~~~~!~!!!~!~!!~!

endstream

endobj

2 0 obj

<<

/Font <<>>

/XObject<</Image 1 0 R>>

/ProcSet[/PDF/ImageC]

>>

endobj

3 0 obj

<</Length 92>>

stream

q

85.03937007874016 0 0 85.03937007874016 86.45669291338582 35.43307086614173 cm

/Image Do

Q

endstream

endobj

4 0 obj

<</Type/Page/Parent 5 0 R/Contents 3 0 R>>

endobj

5 0 obj

<<

/Type/Pages

/Resources 2 0 R

/MediaBox[0 0 257.952755905512 155.905511811024]

/Count 1

/Kids[4 0 R]

>>

endobj

6 0 obj

<</Type/Catalog/Pages 5 0 R>>

endobj

7 0 obj

<<

/Title (image test)

>>

endobj

xref

0 8

0000000000 65535 f

0000000010 00000 n

0000000172 00000 n

0000000252 00000 n

0000000393 00000 n

0000000452 00000 n

0000000574 00000 n

0000000620 00000 n

trailer

<<

/Root 6 0 R

/Info 7 0 R

/Size 8

>>

startxref

662

%%EOF

このPDFファイルを Firefox で開くと、見事期待通りの図形がページ中央に表示された。

他の画像形式を見てみる

これまでの実験では、アルファチャンネルなしのビットマップ画像を扱ってきた。

ここでは、他の形式の画像を LibreOffice Draw で貼ったPDFを作成し、どのような形で格納されるかを見てみる。

JPEG画像

適当な写真をページに貼り、画像を「JPEG圧縮」に設定し、さらに「画像の解像度を下げる」にチェックを入れてPDFへのエクスポートを行った。

その結果、以下の形式で画像データが格納された。

-

/Filterの後に/DCTDecodeを指定する - ストリームの内容は、JPEGファイルのデータをそのまま格納する

5 0 obj

<</Type/XObject/Subtype/Image/Width 275 /Height 413 /BitsPerComponent 8 /ColorSpace/DeviceRGB/Filter/DCTDecode/Length 25421>>

stream

(JPEGデータ)

endstream

endobj

透明度付きの画像

色が

#52474241 #72676261

(RGBA rgba) となっているPNG画像をページに貼り、PDFにエクスポートしてみた。

その結果、以下の形式で画像データが格納された。

- メインの画像データはこれまで見たのと同じRGBの並びで、

/SMaskでアルファチャンネルを表す画像データのオブジェクトを指定する - アルファチャンネルを表す画像データは

-

/ColorSpaceに/DeviceGrayを指定する - おまじない

/Decode [ 1 0 ]を指定する - 格納するデータは、255からアルファチャンネルの値 (不透明度) を引いた値とする (すなわち、透明度を格納する)

-

5 0 obj

<</Type/XObject/Subtype/Image/Width 2/Height 1/BitsPerComponent 8/Length 6 0 R

/Filter/FlateDecode/ColorSpace/DeviceRGB

/SMask 7 0 R

>>

stream

(バイナリデータ)

endstream

endobj

6 0 obj

14

endobj

7 0 obj

<</Type/XObject/Subtype/Image/Width 2/Height 1/BitsPerComponent 8/Length 8 0 R

/Filter/FlateDecode/ColorSpace/DeviceGray

/Decode [ 1 0 ]

>>

stream

(バイナリデータ)

endstream

endobj

8 0 obj

10

endobj

RGBrgb

00000000 be 9e |..|

さらに、この形式を用いる場合、リソースデータの /ProcSet に、グレースケール画像を扱うことを表す /ImageB を追加しておくべきである。

(実際には扱わない場合でも、追加しておいてよい)

PNGファイルでは、乗算済みアルファ値は用いず、アルファ値を乗算する前のRGB値を格納する。

(Portable Network Graphics (PNG) Specification (Second Edition) 6.2 Alpha representation)

PDFに埋め込んだ際もPNGファイルに記録された値がそのまま用いられたので、PDFでも乗算済みアルファ値は用いないと考えられる。

ここで用いる /SMask は、PDF 1.4 以降の機能である。

/Decode [ a b ] は、「サンプルの最小値を a に、最大値を b にマッピングして解釈する」という意味である。

このため、/Decode [ 1 0 ] を指定すると、透明度情報の解釈が反転することになる。

プログラムでPDFファイルを作ってみる

これまでの調査結果を踏まえ、指定した画像を貼ったPDFファイルを作るプログラムを作ってみた。

今回は、指定した画像をA4縦の用紙の中央に、10ピクセル=2.54mmとなるような大きさで配置する。

このスケールで印刷すると、PasS で作成した設計データを原寸大で印刷でき、組立時に便利である。

アルファチャンネル付きの画像にも対応する。

/Decode は用いず、画像のアルファチャンネルをそのまま格納する。

JPEGの埋め込みについては、データをそのまま埋め込むだけであり、面白さ・難しさが少ないため、省略する。

画像の読み込みには、Pillow を用いた。

import sys

import itertools

import zlib

from PIL import Image

page_width_mm = 210

page_height_mm = 297

img_mm_per_pixel = 0.254

def mm_to_pt(length_mm):

return length_mm / 25.4 * 72

if len(sys.argv) < 3:

sys.stderr.write("Usage: img2pdf.py input-file output-file")

sys.exit(1)

pdf_objects = [None]

img = Image.open(sys.argv[1])

if img.mode == "RGBA":

img_data = img.getdata()

img_data_rgb = bytes(itertools.chain.from_iterable([x[0:3] for x in img_data]))

img_data_mask = bytes([x[3] for x in img_data])

img_data_rgb_deflated = zlib.compress(img_data_rgb)

img_data_mask_deflated = zlib.compress(img_data_mask)

mask_obj_no = len(pdf_objects)

mask_obj = (

("<</Type/XObject/Subtype/Image/Width %d/Height %d" % img.size) +

("/BitsPerComponent 8/Length %d" % len(img_data_mask_deflated)) +

"/Filter/FlateDecode/ColorSpace/DeviceGray>>\nstream\n"

).encode() + img_data_mask_deflated + b"\nendstream"

pdf_objects.append(mask_obj)

img_obj_no = len(pdf_objects)

img_obj = (

("<</Type/XObject/Subtype/Image/Width %d/Height %d" % img.size) +

("/BitsPerComponent 8/Length %d" % len(img_data_rgb_deflated)) +

("/Filter/FlateDecode/ColorSpace/DeviceRGB/SMask %d 0 R>>\nstream\n" % mask_obj_no)

).encode() + img_data_rgb_deflated + b"\nendstream"

pdf_objects.append(img_obj)

else:

img = img.convert("RGB")

img_data = img.getdata()

img_data_rgb = bytes(itertools.chain.from_iterable(img_data))

img_data_rgb_deflated = zlib.compress(img_data_rgb)

img_obj_no = len(pdf_objects)

img_obj = (

("<</Type/XObject/Subtype/Image/Width %d/Height %d" % img.size) +

("/BitsPerComponent 8/Length %d" % len(img_data_rgb_deflated)) +

"/Filter/FlateDecode/ColorSpace/DeviceRGB>>\nstream\n"

).encode() + img_data_rgb_deflated + b"\nendstream"

pdf_objects.append(img_obj)

res_obj_no = len(pdf_objects)

res_obj = (

"<</Font<<>>/XObject<</Image %d 0 R>>/ProcSet[/PDF/ImageC/ImageB]>>" % img_obj_no

).encode()

pdf_objects.append(res_obj)

contents_obj_no = len(pdf_objects)

img_width_mm = img.size[0] * img_mm_per_pixel

img_height_mm = img.size[1] * img_mm_per_pixel

contents_data = (

"q %.15f 0 0 %.15f %.15f %.15f cm /Image Do Q" % (

mm_to_pt(img_width_mm),

mm_to_pt(img_height_mm),

mm_to_pt((page_width_mm - img_width_mm) / 2),

mm_to_pt((page_height_mm - img_height_mm) / 2)

)

).encode()

contents_obj = (

"<</Length %d>>\nstream\n" % len(contents_data)

).encode() + contents_data + b"\nendstream"

pdf_objects.append(contents_obj)

pagelist_obj_no = len(pdf_objects)

pdf_objects.append(None)

page_obj_no = len(pdf_objects)

page_obj = (

"<</Type/Page/Parent %d 0 R/Contents %d 0 R>>" % (

pagelist_obj_no,

contents_obj_no

)

).encode()

pdf_objects.append(page_obj)

pagelist_obj = (

("<</Type/Pages/Resources %d 0 R" % res_obj_no) +

("/MediaBox[0 0 %.15f %.15f]" % (mm_to_pt(page_width_mm), mm_to_pt(page_height_mm))) +

("/Count 1/Kids[%d 0 R]>>" % page_obj_no)

).encode()

pdf_objects[pagelist_obj_no] = pagelist_obj

catalog_obj_no = len(pdf_objects)

catalog_obj = (

"<</Type/Catalog/Pages %d 0 R>>" % pagelist_obj_no

).encode()

pdf_objects.append(catalog_obj)

info_obj_no = len(pdf_objects)

info_obj = (

"<</Title (image test)>>"

).encode()

pdf_objects.append(info_obj)

pdf_data = b"%PDF-1.4\n"

xref = ("xref\n0 %d\n" % len(pdf_objects)).encode()

for idx, obj in enumerate(pdf_objects):

if obj is None:

xref += b"0000000000 65535 f\n"

else:

xref += ("%010d 00000 n\n" % len(pdf_data)).encode()

pdf_data += ("%d 0 obj\n" % idx).encode() + obj + b"\nendobj\n"

xref_pos = len(pdf_data)

pdf_data += xref

pdf_data += (

"trailer\n<</Root %d 0 R/Info %d 0 R/Size %d>>\nstartxref\n%d\n%%%%EOF\n" % (

catalog_obj_no,

info_obj_no,

len(pdf_objects),

xref_pos

)

).encode()

with open(sys.argv[2], "wb") as f:

f.write(pdf_data)

まとめ

画像データをPDFに埋め込み、それを描画するページを作成する方法を学んだ。

画像データは、JPEGはそのまま埋め込むことができ、その他のビットマップデータはRGBの値の列として埋め込むことがわかった。

透明度を用いる際は、画像データ本体とは別のオブジェクトとして不透明度の列を埋め込み、参照することがわかった。

調査結果に基づいて実際にPDFを出力するプログラムを書き、PDFが出力できることを確かめた。