LPIC-1にコスパよく合格するための学習フローを共有します.

全体の流れとしては,まず最初の一週間に101, 102の共通の学習を行い,その後の一週間ずつを101, 102のそれぞれの試験の学習に充てました.

所要期間

101, 102共通の学習:1週間

101の学習:1週間

102の学習:1週間

私はLinuxの基礎的な内容の全体像を把握したいという思いとそれに適う時間的余裕があったため,最初の1週間で101, 102共通の学習を行いました.

合格までのスピード感を重視したいという方にとっては,このフローは不要と思います.

使用教材

ping-t

メイン教材です.

ping-tの無料枠で101試験用の問題集が利用できますので,そちらを利用しました

まず,自由演習モードにて,各分野について未出題+ミスを選択し,ひたすら問題を解きます.わからない箇所は直下にある正解タブを読み込み,知識をインプットしていきましょう.

Linuxの知識がまっさらな状態ですとなにがなんだかわからないと感じるかもしれません.そのような人にとってはこのフェーズでかなり骨が折れるかもしれませんが,これを乗り越えるとだいぶ楽になります.

慣れてきたら出題範囲を全分野に指定して取り組んでみましょう.

さらに,未出題+ミスが数順問程度(私の場合は20問程度)になったら,出題範囲の選択範囲にヒット(お好みでコンボ)を追加して取り組んでみるのがよいでしょう.

コンボが1/3-1/2程度になったら模擬試験に挑戦してみましょう.9割以上を連続で取得できるようになれば,合格への確度はかなり高いと感じます.

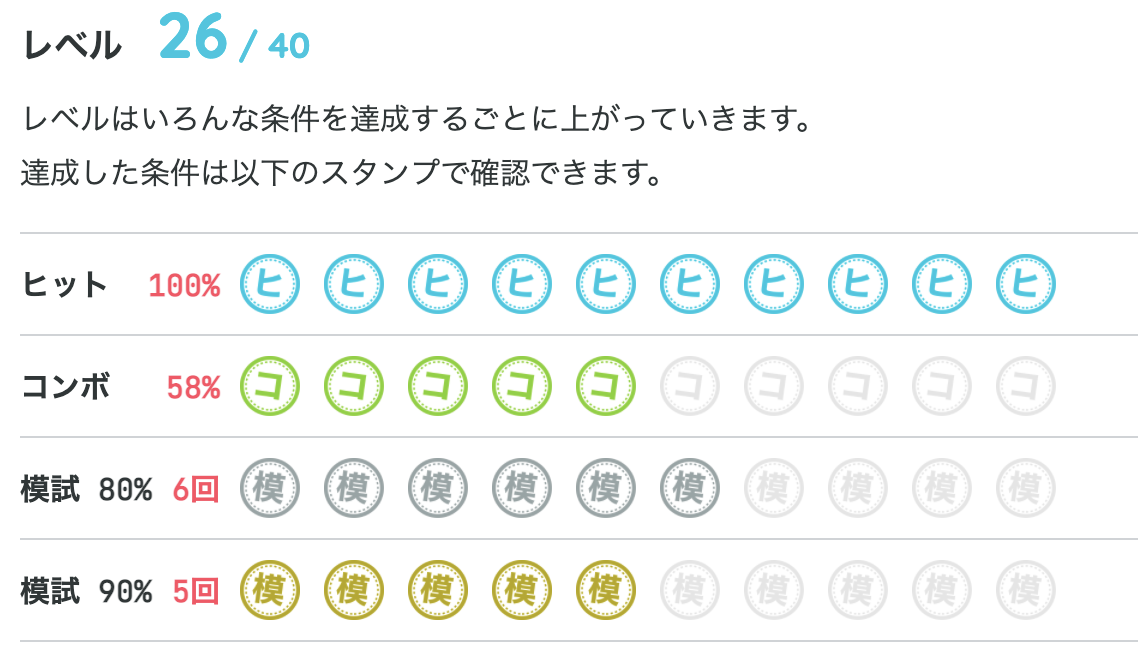

私のping-tのスコアはこんな感じでした.このくらいの演習量でも,本番の試験に十分対応することができました.

※ 102試験についてはスクリーンショット取り損ねてしまいましたが,30レベル程度までやりました.

スピードマスター問題集

アウトプット用のサブ教材として用いました.

ping-tの模擬試験に移る段階で,本書を補助的に用いました.

マニアックな問題や難解な解説箇所などがいくつか散見されましたが,補助教材としての位置づけとしてはむしろ長所として捉えることができました.

本番の試験を受検したときにたいへん役に立った問題も多く収録されており,私としては満足な内容でした.

Linux標準教科書

インプット用のサブ教材として用いました.

私はいわゆるあずき本と称される著書を購入しませんでしたので,教科書的な位置づけとして適宜こちらを用いました.

とはいえ,使用機会としてはほとんどありませんでしたが,ping-tでインプットすることに違和感を覚える方(ping-tはあくまでもアウトプット用として用いたい方)や,お金をかけずLinuxの教科書的な教材がほしいという方に,大変おすすめです.

コマ問

ほとんど用いませんでした.

しかし,本番の試験では十分対応できました.

101試験

スコア:660

結果:pass

102試験

スコア:750

結果:pass

以上となります.