概要

※ 私は電波のエキスパートではないので、誤っている可能性があります。できるだけ情報源を記載しますので、ご自身でご確認ください。

Wi-Fi HaLow (IEEE 802.11ah)とは、900MHz帯を利用し、1km程度の到達距離のある無線規格で、TCP/IPを利用できるという特徴のあるものです。近年、少しずつ製品などが出てきています。

さて、LilygoのT-Halowというのがこれに対応しているというので動かそうとしたりしていますが、この製品は技適を取得しているものの、いろいろ見るとちょっと怪しくて、日本の制約に対する理解度が低めのように思われました。

一方、WebやChatGPTでWi-Fi HaLowの周波数について調べても、大雑把で制約の詳細条件がなかったり、やや怪しい情報や古い情報が出てくる状況です。

そこで Wi-Fi HaLowの周波数について、自分の理解をまとめておきます。

おおざっぱなまとめ

Wi-Fi HaLow用の電波としては、法令の上では 920.5MHz〜928.1MHzが認められるものの、現実的には、922.3MHz〜928.1MHzの間を、キャリアセンスが短いほうの規格で利用するのがARIB T108にも準拠し安全。

帯域幅は 1MHz, 2MHz, 4MHzとあり、中央周波数の選択は200khz単位で一定の自由があるが、推奨される中央周波数というのもありそう。

AHPC 802.11ah推進協議会について

こちらのサイトは、Wi-Fi HaLowの普及を目的としているだけに、いろんな情報があります。そもそも日本でWi-Fi HaLowが利用できるよう様々な働きかけや実験を(主体的かわかりませんが)されている団体のようです。ありがたいことです。

しかし、周波数詳細などの情報にたどりつきにくいところがあるので、この点については改善を求めます!

2022年9月の改正省令について

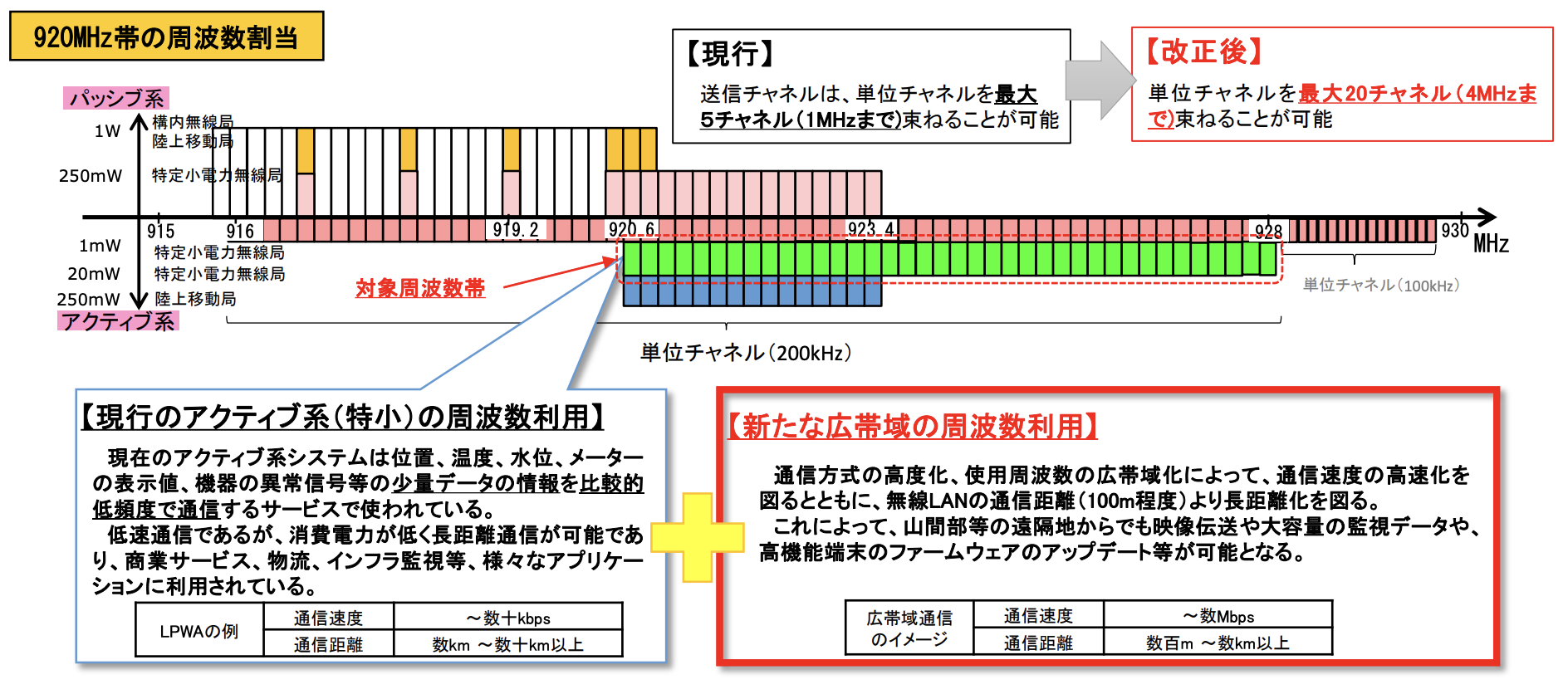

2022年9月に省令改正があり、これによって4MHzをバンドルして扱うことなどが認められたようです。また、ルールをわかりやすくまとめた資料が見られます。

といいつつ802.11ah 推進協議会さんのページです。

https://www.11ahpc.org/news/20220905/index.html

改正省令の概要のPDFがあります。

https://www.soumu.go.jp/main_content/000833183.pdf

ここから抜粋します。

920.5MHz〜928.1MHz というところが Wi-Fi Halowで利用可能といわれるところです。

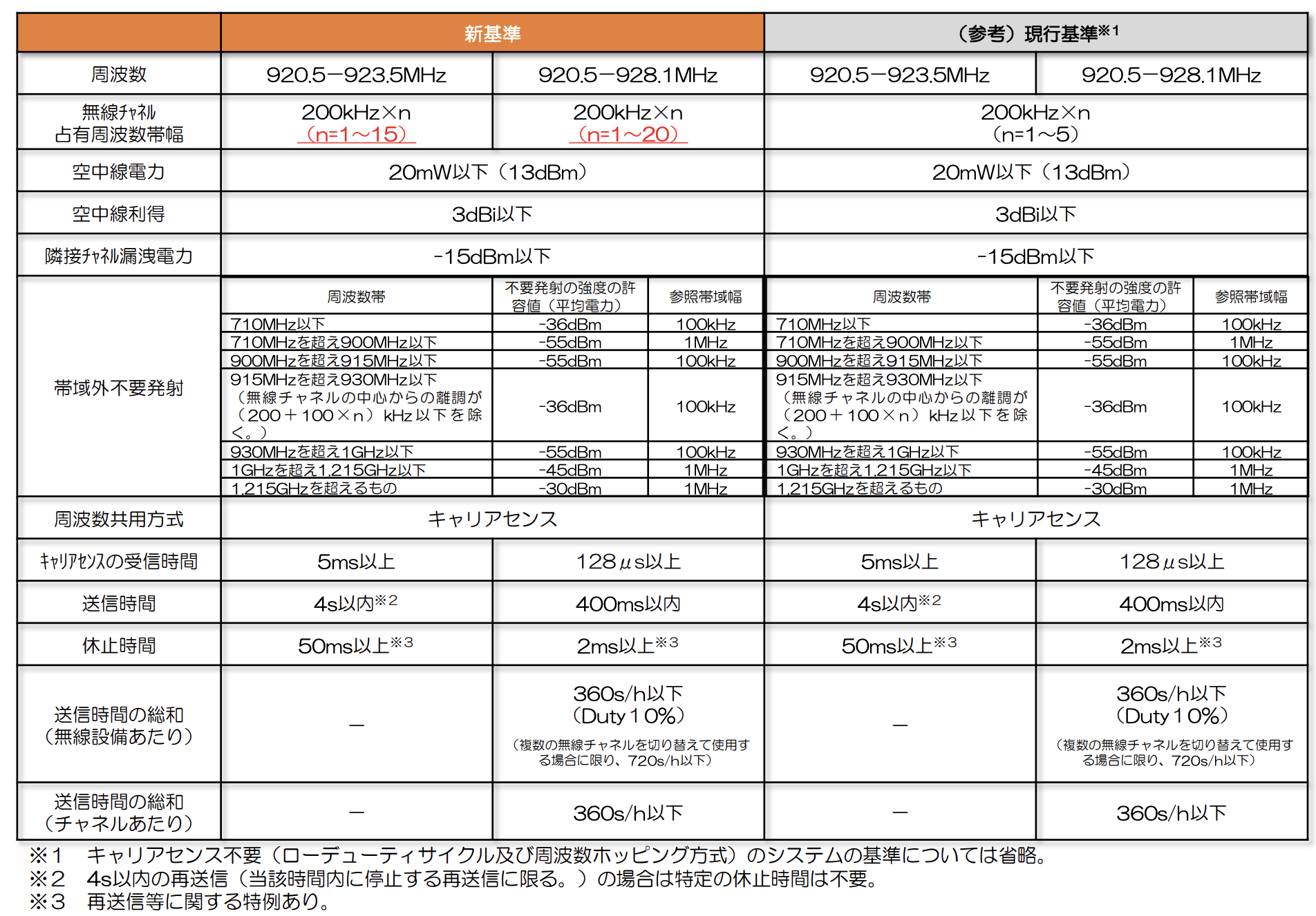

920.5MHz〜923.5MHz のところに関しては、キャリアセンス(既存の電波がないか探知すること)や、送信時間、休止時間、Dutyに関する規定が2種類重なっているようです。いずれかを選んで適用することができそうです。ですが、表の左側の手法は今の時代としては時間の幅がちょっと粗くて使いにくそうな感じも受けます。どうなんでしょうね。

表にまとめておきます。

| 新基準(1) | 新基準(2) | |

|---|---|---|

| 周波数 | 920.5MHz〜923.5MHz | 920.5MHz〜928.1MHz |

| 無線チャネル占有周波数帯幅 | 200kHz x n (n=1〜15) | 200kHz x n (n=1〜20) |

| 空中線電力 | 20mW以下(13dBm) | 同じ |

| 空中線利得 | 3dBi以下 | 同じ |

| 隣接チャンネル漏洩電力 | -15dBm以下 | 同じ |

| キャリアセンスの受信時間 | 5ms以上 | 128μs以上 |

| 送信時間 | 4s以内 | 400ms以内 |

| 休止時間 | 50ms以上 | 2ms以上 |

| 送信時間の総和(無線設備あたり) | - | 360s/h以下 (Duty 10%) |

| 送信時間の総和(チャネルあたり) | - | 360s/h以下 |

ARIB STD-T108 について

ARIB STD-T108の中に、922.3MHzを境界とした基準がでてきます。

ARIB標準規格の一つですが、ARIB標準規格は、技適とは関連しつつも、別の規定であるようです。一般社団法人電波産業会が制定しているもので、これに従っておけば法令などに準拠でき、また混乱が起きづらいというように制定されているものであるようです。

ARIB STD-T108はこちらですが、日本語版の入手には購入か、会員資格が必要のようです。

https://www.arib.or.jp/kikaku/kikaku_tushin/desc/std-t108.html

英語版は無料で取得できます。

https://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/5-STD-T108v1_5-E1.pdf

正直あまり読み込んでいませんが、922.3MHz以下では、パッシブタグ(RFID)用の電波利用があるようで、このため、扱いが難しくなるようです。

各帯域幅での中央周波数の選び方

Wi-Fi HaLowでは、周波数幅を1MHz〜4MHzまでまとめて扱うことで、通信速度を向上させることが可能です。しかし、みんなが雑に周波数を選択すると、周波数幅の端っこだけ干渉したりして、利用効率が低下しかねません。なので、ある程度決められた周波数をみんなで利用するほうが効率的になります。

こちらの資料「802.11ahの新たな周波数帯利用への期待」(2024/4/5 802.11ah推進協議会)に、周波数のとりかたの参考情報が掲載されています。

https://www.soumu.go.jp/main_content/000941322.pdf

p3に、中央周波数として以下の値をとるという図が書かれています。

1MHz幅: 921, 923, 924, 925, 926, 927

2MHz幅: 923.5, 925.5, 924.5, 926.5

4MHz幅: 924.5 925.5

既存の日本製Wi-Fi HaLow商品のスペック

サイレックス社のSX-NEWAH(JP)のカタログを見ると周波数帯は以下のようになっています。

https://www.silex.jp/products/catalog/sxnewah_jp.pdf

1MHz幅:921.0MHz, 923.0MHz, 924.0MHz, 925.0MHz, 926.0MHz, 927.0MHz

2MHz幅:923.5MHz, 924.5MHz, 925.5MHz, 926.5MHz

4MHz幅:924.5MHz, 925.5MHz

1MHz幅の921MHzを除けば、すべて922.3MHz以下を避けた構成になっていますし、802.11ah推進協議会の資料に完全にマッチしていますね。

不明なところ

中央周波数921MHzの1MHz帯域だけは、922.3以下であるのになぜ推奨に入っているのか、については理由がわかりませんでした。